全文共1646字,阅读时间约3分钟

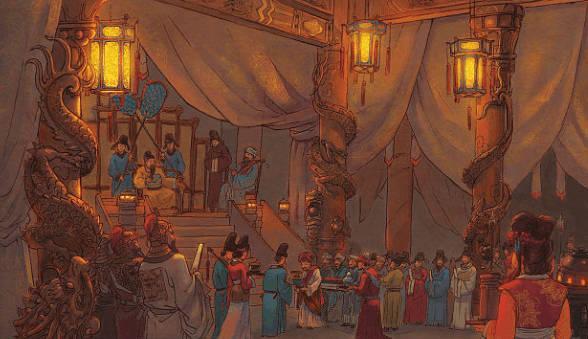

一说起“和亲”,就会让人联想起西汉昭君出关的事情。在中国的历史上,中原政权和周围的各民族一直在进行着一场持续的斗争和融合。“和亲”是化解矛盾、促进融合的一种重要方式。

在很多人看来,“和亲”就是体现一个国家的弱小。任何一个强大的王朝,或者是皇帝,都不会为了暂时的和平而用和亲来平息周围的纷争。

实际上,“和亲”不仅具有稳定周边地区的政治功能,而且在客观上促进了国家统一。在历史上,“和亲”的发展经历了一段漫长的发展历程,唐代更是把“和亲”政策发挥到了极致。

一、近亲关系的历史沿革1、最早的联姻

中国历史上第一次实行“和亲”的政策是从东周开始的。中国历史从平王东移开始,就进入了东周。

东周时期分春秋、战国,先后有“春秋五霸”、“战国七雄”,表明周王朝国势日渐衰落,周王朝对其所辖诸侯国的掌控权日益削弱。

一些实力强横的诸侯,甚至会以维护周的名义,“以君为尊”,借此扩张势力。

为了能够在战争中活下来,朝廷也只能放下架子,将自己的女儿许配给其他国家,以联姻的方式,获得更多的国家的支持和庇护。

春秋战国时代,国家之间的战争不断,国家的力量也在不断的增长。此时,“和亲”已成为一种较为成熟的政治方式。

“秦晋之好”是我们常用的一个成语,讲的是秦国与晋国这两大强国,为了达到自己的政治目的,经常会通过联姻来拉拢对方。因此,从一开始,“和亲”就被作为一种政治工具来运用。

2、和亲政策的演变

秦始皇在战国末年一统天下,建立了中国历史上第一个统一的封建国家-秦朝。此时,强盛的秦国依然难以摆脱北方少数民族匈奴的侵袭。

秦始皇无奈之下,只能派遣蒙恬来修建长城,抵御外敌。即便是强大的始皇,也要修建长城,抵御外敌。由此可见,从周代起,中国北部地区的游牧民族一直是中原政治的一个巨大威胁。

强秦只持续了数十年,陈胜吴广之乱,楚汉之乱。中原战乱不断,风雨飘摇,这就是匈奴的机会。匈奴人经常越过长城,烧杀抢掠,骚扰人民.

刘邦是楚汉之战的胜利者,并建立了汉朝。不过,现在的壮汉已经不是当初那个壮汉了,他刚从战火中恢复过来,需要养精蓄锐,恢复生产,当时的汉人还没有能力用武力把匈奴赶走。

汉高祖忍无可忍,亲自出兵讨伐匈奴人,却在“白登山”被四十万匈奴铁骑包围。刘邦在秦末之战中虽然取得了胜利,但在面对强大的匈奴骑兵时,他也是束手无策。

这时,刘邦的幕僚们又一次得到重用。后来陈平当上了宰相,又用钱、物、人等手段,终于逼得匈奴撤军,高祖这才安然返回长安。“白登山”的围困,让大汉皇帝意识到,不能强攻匈奴,只能智取。

从高祖到汉武帝,汉朝在六十余年间一直实行怀柔的消极“和亲”策略。不是汉人不想用武力解决,而是他们的实力不够。

汉武帝时,西汉经过六十余年的休养生息,人口迅速增加,经济恢复,国家实力也有了很大的提高,这种转变还表现在“和亲”的政策中。

汉武帝时,两汉不愿与匈奴结盟,反而派出卫青、霍去病等将领,向匈奴发动了武力攻势。但西汉也不是没有实行“和亲”的政策。西汉为寻求同盟,曾经与乌孙国联姻,但这一次的联姻表现出一种“主动”。

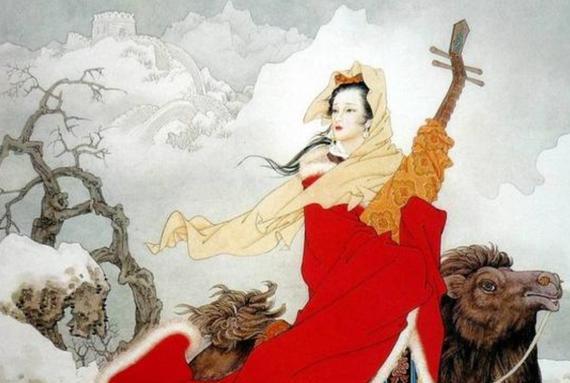

公元前71年,汉朝的势力得到了极大的提升,匈奴也被消灭,“和亲”的策略,更是彰显了一个国家的强大。汉元帝时,汉朝以昭君为宗室,并与匈奴结盟,但汉朝的主导权仍然掌握在西汉手中。

这种联姻,与其说是为了防止“流血战争”,不如说是出于经济、文化的交流,客观上推动了两国的融合。

唐代的统治者是少数族裔,认为与少数民族通婚并不是一件丢脸的事情,而且对“和亲”的使用也比较开放。虽然都是实行和亲政策,但唐代与前朝有很大的区别。

历代的和亲大多是为了化解矛盾,带有强烈的“防御”性质和被迫,因此表现出极大的不情愿。唐代实行和亲政策更为积极,政策上更为明确,即扩大疆土,加强对周边地区的控制。

“和亲”在某种意义上是唐代促进国家统一的一种政治策略。唐代是中国封建社会发展的高峰,其政治、经济、文化、对外关系等方面均有空前的成就,这与唐代实行的“国家统一”政策有关。

唐朝初期,周围还有一些地方势力,唐高祖李渊为了与周边国家结盟,采取了“和亲”的办法,极大地减轻了唐国的压力,为统一世界打下了坚实的基础。

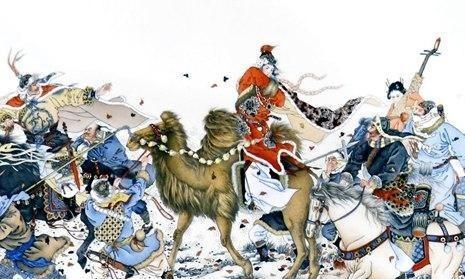

隋末之乱,唐前期长达数十年之久,对周围少数民族的统治无暇顾及。趁着这个空隙,各少数民族政权发展壮大,实力日益壮大,对中原的威胁也越来越大。

唐太宗登基之初,西域的突厥军队就沿着渭水,一路向长安进发。唐朝建国不久,没有足够的实力来对抗突厥,所以李世民只能采取送钱送人的办法来解决这个问题。

此后,李世民推行“贞观之治”,以贤臣贤臣,虚心纳谏,经济迅速发展,实力强盛,短短数年间,唐国的实力便突飞猛进,远远超过了周围诸国。在此期间,唐代还必须实行“和亲”的政策,以巩固与周边国家的关系,以争取发展的时间。

公元630年,李靖打败了突厥人,使周围各国再也无法与唐朝相抗衡,唐代就是中原真正的强国。唐代的婚姻制度也有了一定的改变。

唐太宗深知武力征服天下,却不能用武力统治世界,他向周围国家屈服后,并没有继续用武力镇压,而是用和亲来维持关系,平息叛乱。

这一手,果然厉害。这种“怀柔”的政策,使同少数民族的关系得到了巩固和巩固,并在经济、文化、商贸方面取得了很好的效果。

单是贞观时期,唐代就有七八次向海外求婚,其中最有名的是文成公主出嫁西藏。唐代在“和亲”政策上的应用可以说是得心应手。

文成公主的出嫁,为西藏带来了中原文化的精华,对西藏经济文化的发展起到了重要的推动作用,同时也对中原和西北地区的文化交流起到了重要的推动作用。而且,唐代在西域、中亚和西亚都有很大的影响力,大唐也因此获得了辉煌的地位。

“和亲”政策起初只是为达到一定的政治目标而进行的外交活动。但唐代统治者利用政治智慧,把这种政治和外交的方法进一步升华,使多个国家的融合得到了巨大的发展,在政治、经济、文化上都具有重要的作用。

1、唐朝和亲的政治内涵

和亲政策的实施,使唐代与周边国家的关系更加紧密,并在一定程度上解决了许多冲突。特别是唐代与突厥以和睦为友,使两地维持了长久的和平与稳定,成为稳固的同盟。

由于边疆稳定,唐朝可以把更多的精力放在生产、治理国家上,这也是为什么大唐国力强盛,在世界上的位置很高的原因。

2、唐朝的“和亲”政策在我国的经济价值

唐代社会内外环境的稳定,对促进唐代社会经济的发展起到了很好的促进作用。唐代还鼓励并维持与周边各国的贸易往来,推动了唐代的工业和商业活动。这种经济往来带来的双赢局面

3、唐代“和亲”的文化内涵

据史料记载,唐代时,外国使节慕名而来,以求得其先进的经验,推动了世界经济与文化的交流。唐代的鉴真东渡、玄奘西行,绝非偶然。唐代的文化在国外有着举足轻重的影响,同时也是一国“软实力”的最大体现。

“和亲”这一政治工具,由于其政治上的突出作用,在政治、经济、文化等方面都具有多重意义,因而“唐人”在当今社会有着特殊的意义,世界的和平与繁荣永远不能靠武力征服,而文化的影响则更为深远。

评论列表