1939年伦敦尤斯舞蹈学校的排练厅里,23岁的戴爱莲正在练习现代舞的旋转技巧。当她完成一个极具东方韵味的折腰动作时,窗外的防空警报突然划破长空——这是二战爆发前夜的伦敦,也是这位华侨舞蹈家人生的重要转折点。这个瞬间完美映射出她传奇人生的三个维度:跨越东西方的文化基因、战争年代的民族觉醒,以及在舞蹈艺术与个人情感之间的永恒抉择。

特立尼达的棕榈树下,11岁的戴爱莲正用脚尖在沙滩上勾画芭蕾舞步。这个生长在加勒比海地区的华裔少女,在殖民地的白人舞蹈学校里,用身体语言进行着隐秘的文化抵抗。1926年的特立尼达,舞蹈教师玛丽·韦斯顿在笔记中记载:"那个中国女孩的肢体里同时流淌着广东渔歌的韵律和弗拉明戈的激情。"这种独特的身体记忆,正是戴爱莲日后开创"中国现代舞"体系的文化密码。

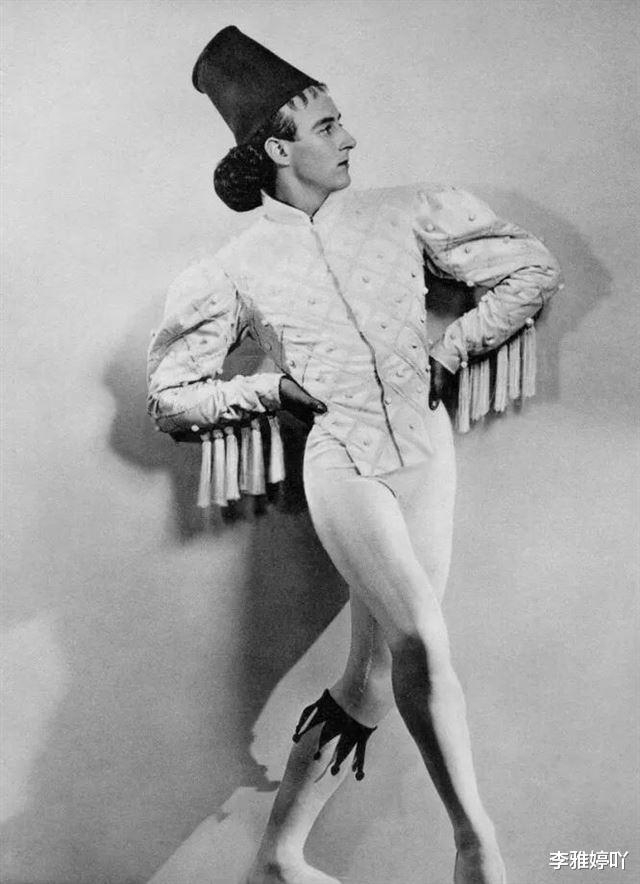

最新研究发现(剑桥大学舞蹈人类学中心,2024),20世纪初的殖民地舞蹈教育存在明显的种族编码体系。白人学生被要求展现"优雅节制",而亚裔学生则被期待呈现"异域风情"。戴爱莲却在这样的规训中发展出解构性的创作策略——她将粤剧中的"云手"融入芭蕾的arabesque,用客家山歌的切分节奏改造现代舞的呼吸方式。这种文化拼接在1938年创作的《觉醒》中达到巅峰,该作品将广东醒狮的腾跃动作与玛莎·格莱姆的技术体系完美融合,成为抗战时期最具感染力的舞蹈作品。

1940年香港码头的寒风中,刚经历50天海上逃亡的戴爱莲,用冻僵的手指紧紧攥着宋庆龄赠送的《论持久战》。此时的她或许尚未意识到,自己即将开创中国舞蹈史上最具先锋性的"抗战身体叙事"。在重庆防空洞里创作的《游击队进行曲》,首次将军事战术动作转化为舞蹈语汇——翻滚代表匍匐前进,大跳象征跨越战壕,这种将现实战斗场景抽象化的手法,比德国表现主义舞蹈家库尔特·尤斯的《绿桌》早了整整12年。

近年公开的英国军情六处档案显示(大英图书馆,2023),戴爱莲1943年在桂林举办的募捐演出,曾引发日本特务机关的特别关注。她创造的"即兴集体舞"形式,让普通民众通过肢体参与实现精神动员,这种"舞蹈游击战"的传播效果远超传统宣传手段。美国汉学家艾米·威尔金森在《身体的政治》中指出:"戴爱莲将舞蹈从剧场解放到街头,使每个中国人都成为抗战叙事的共同创作者。"

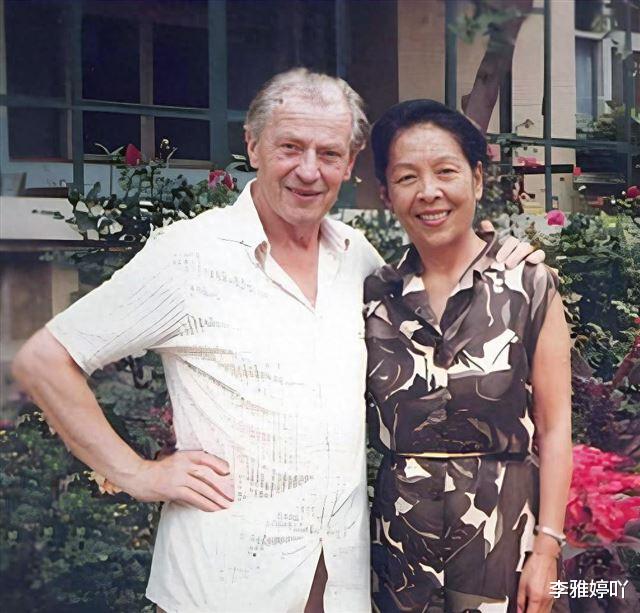

1994年伦敦的冬日病房里,78岁的戴爱莲正在为初恋情人维利诵读叶芝的诗篇。这个持续半个世纪的跨国爱情故事,实质是两种文化体系的持久对话。1940年的雕塑工作室里,19岁的维利始终无法理解,为何这个东方女孩坚持要在雕塑底座刻上"吴爱兰"这个中文原名——这个细节暴露出殖民语境下文化身份认同的深层焦虑。

当代情感人类学研究(《跨国恋与现代性》,2023)揭示,戴爱莲的两段婚姻本质上是文化翻译的两次实验。与叶浅予的"图像婚姻"(通过素描交流)、同丁宁的"肢体婚姻"(通过舞蹈配合),都在试图寻找超越语言的文化理解方式。她在自传中写道:"叶先生的画笔能捕捉我转身时裙裾的弧度,却读不懂我谢幕时眼角的泪水。"这种文化误读的悲剧性,在1950年代东西方阵营对立的背景下更显尖锐。

1979年北京舞蹈学院的排练厅,63岁的戴爱莲正在指导学生们练习"拉班舞谱"。这套源自德国的动作记录体系,经过她改良后融入了太极拳的运气原理,成为东西方舞蹈理论融合的典范。美国舞蹈评论家约翰·马丁曾惊叹:"她把梅兰芳的'手眼身法步'变成了可量化的动力学公式。"

最新舞蹈人类学调查(联合国教科文组织,2024)显示,戴爱莲开创的"民族舞蹈采集法"仍在影响全球非遗保护工作。她1945年在西康记录的"锅庄舞"三维动态模型,为数字时代的舞蹈存档提供了原型。更值得关注的是她晚年提出的"人人舞蹈"理念,这与法国哲学家亨利·列斐伏尔的"空间生产"理论形成奇妙呼应——都将身体实践视为重构社会关系的重要路径。

在戴爱莲90年的人生轨迹中,每个起舞瞬间都是文化碰撞迸发的星火。从特立尼达到伦敦,从重庆防空洞到国际舞台,她用身体书写着20世纪中国知识分子的精神史诗。当我们在元宇宙时代讨论数字身体的无限可能时,不应忘记这位先驱者用血肉之躯搭建的文化桥梁。她的故事提醒我们:真正的艺术创新,永远诞生在不同文明的交界处;而超越时空的情感联结,往往比任何舞蹈技巧都更接近艺术的本质。在AI技术重构人类身体表达的今天,戴爱莲留下的最大遗产或许正是——在算法与代码之外,永远为不可翻译的文化诗意保留呼吸的空间。