时隔13年之后,卡梅隆带着他的第二部《阿凡达》来了。

当年这部科幻大片,创下了27.8亿美元的票房成绩,至今仍位列全球电影排行榜的第一位。

然而在13年之前,当《阿凡达》在日本上映时,票房却不及一部讲述中国家庭的纪录片。

这部纪录片,拍摄耗时十年,导演张丽玲和她的团队奔走于日本、中国、美国三个国家,记录了主人公丁尚彪一家三口天各一方的生活。

这部名为《含泪活着》的纪录片,仅在富士电视台网上的观后留言,就超过了400多万条。

它到底有何魅力?

01

丁尚彪出生于1954年的上海,16岁时赶上了知青下乡。

在安徽省农村,与同样来自上海的陈晰星相遇相恋。

那时候,出身高级知识分子家庭的陈忻星,虽然没有幻想过未来的日子有多美好,

但也从未想到,有朝一日会像男人一样,掌握修下水道和换灯管等各项技能。

结婚之后,两个人曾立下海誓山盟,要风雨同舟,同甘共苦地生活下去。

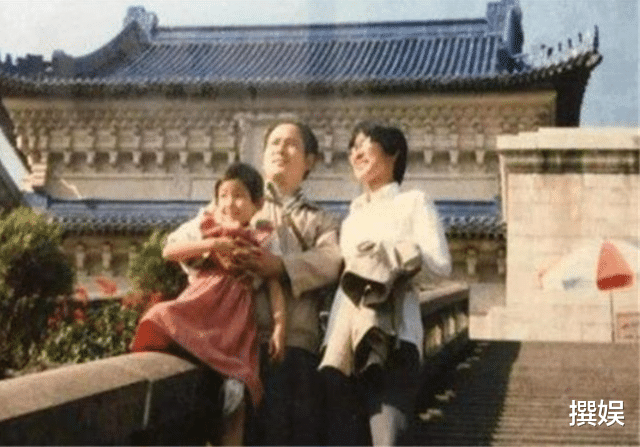

1976年,春回大地,丁尚彪和妻子回到了阔别多年的上海,并生下了女儿。

那时候,丁尚彪和妻子都不曾想到,女儿的到来,将会改变一家人的命运。

丁尚彪和妻子为女儿取名丁晽。

“晽”字的意思是“想要知道的样子”,寄托的是父母对女儿的美好希望。

时隔多年,当丁尚彪返回上海时,周围已经发生了翻天覆地的变化。

因为错过了高考,没有学历,也没有任何技能,想要高质量生活下去并不容易。

为了维持生计,丁尚彪便开始了打工之路,在一家餐厅里做起了庖厨。

那时候,丁尚彪心中依然心怀梦想,每天晚上去夜校参加补习,吸收着残失的中学文化课程,等待着希望之光,照进生命里。

在人潮涌动里,经历过特殊历史时期的年轻人,都不过是“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。”

经过一番努力之后,丁尚彪顺利拿到了中专毕业证。

那个年代,这个学历足够他找一份,看上去体面的工作了。

他应聘到一家建筑公司上班,每个月拿着还算可观的薪水。

当平凡成为一种习惯,不甘于沉寂的丁尚彪觉得,生活中缺少了一丝激情。

他认为,自己还很年轻,完全可以靠自己的双手,创造更多的财富,让家人过得更好。

1978年,改革春风吹进门,内地刮起了一股空前的出国留学热潮。

24岁的丁尚彪看到了契机,每次听到朋友诉说国外的种种好处,不由得在内心埋下了一颗出国留学的种子。

有一次,他听朋友说,日本人会把不要的冰箱和彩电丢掉。

这句话立刻提起了丁尚彪的兴致:

按照他当时的经济条件,根本没机会去美国留学,

但是去日本半工半读还是可以的。

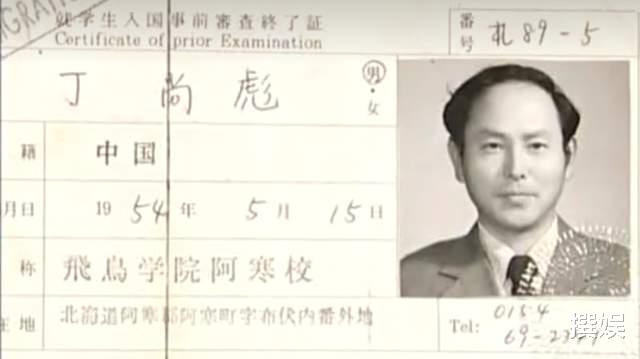

直到1989年,已经35岁的丁尚彪,花五毛钱,在报摊买了一份去日本留学的报纸。

本该按部就班生活的他,做了一个惊人的打算。

02

这一年,丁尚彪找到了一家中介,开始筹备自己赴日留学的计划。

想着家庭,想着女儿,想着让生活变得更好,

夫妻俩开始四处奔走,用了足足两个多月的时间,才凑齐了42万日元的留学费用。

而这笔巨款,相当于夫妻俩辛辛苦苦打拼15年的工资。

告别了妻子和女儿,丁尚彪带着一家人的殷切期望,带着无尽的美好梦想,只身一人来到日本,开启了他的留学征程。

然而到日本之后,他发现自己上当了。

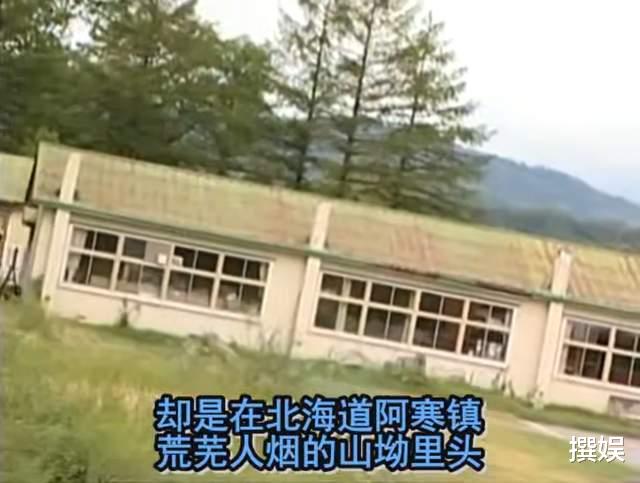

原来丁尚彪所报考的北海道飞鸟学院,是位于北海道阿寒町的分学院。

那里地处偏僻,荒无人烟,一年中有半年被冰雪包裹,距离城市大约有40多公里的路程。

上世纪70年代,那里曾经是一座煤矿。随着矿工的离去,当地人口骤减。

为了维持这座边陲小镇的人口数量,他们开始对外招收外国来的留学生。而在这些留学生当中,以中国人居多。

为了解决他们的住宿问题,当地政府把当年矿工的宿舍进行了翻新。

看到这一切之后,丁尚彪的心凉了一半。

因为是自费留学,且负债累累,半工半读的计划无法实行。

又考虑到妻子和女儿在国内的处境,不得不大着胆子,趁着夜色逃离了学校。

直到多年之后,丁尚彪仍然记得那个风雪交加的夜晚。

他独自摸黑,步行好几个小时,好不容易遇到了去往东京的列车。

到东京之后,无依无靠的丁尚彪,遇到了一个难题。

在人口川流不息的东京街头,他环顾四周竟找不到一处落脚之地。

他的转学申请,遭到了所有学校的拒绝。

之后,丁尚彪的留学签证过期,成了一名“黑户”,随时都有被遣送回国的可能。

但丁尚彪很清楚,他不能半途而废。

如果前功尽弃,他不仅会受到外人的冷眼和嘲笑,

而且还会拼尽余生,去偿还因他而产生的巨额债务。

如果走到那一步,他的家庭毁了,女儿的前程也将变得渺茫。

也就是说,那时的丁尚彪,已是退无可退。

自此,他的日本留学梦破灭,一个新的梦想诞生了。

03

既然不能完成学业,丁尚彪便把希望寄托在了下一代身上。

此后,留在日本打工,为女儿日后到美国留学,成为了他在异国他乡,坚持下去的动力。

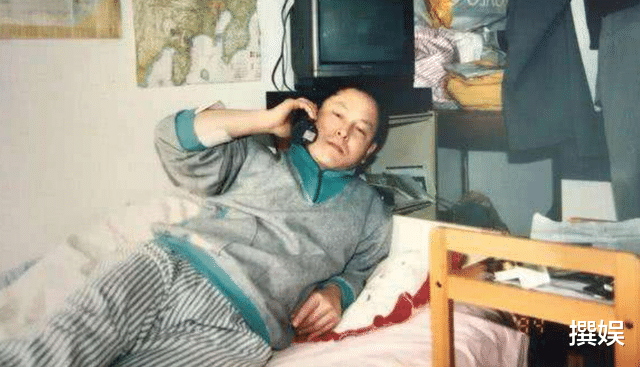

一没有合法的身份,二没有高学历的丁尚彪,只能做着最累最脏的工作。白天打两份工,晚上去做小时工。

他每天打三份工,到手的工资有1000多块,相当于他在上海十个月的工资总和。

每隔一段时间,他都会把工资寄回家,一部分用于女儿求学,一部分用于还债。

妻子和女儿皆以为,丁尚彪在日本获得了成功,却不知道一天要打几份工的丁尚彪,有多辛苦。

为了节省开支,他租住在一间只有一居室的阁楼里。

每天晚上,当末班车都停了,丁尚彪才忙完一天的工作,步行着回家。

每当上楼时,他总是捏手捏脚,害怕打扰到邻居休息。

在他的一居室里,囊括了一张床和一间厨房。

墙上贴着女儿童年时的照片,那是家里唯一的装饰。

每天晚上下班,他会在局促的厨房里,做好晚饭和第二天的便当。

厨房里的水龙头担当起大任,它既可以拿来洗菜做饭,还会用来做洗澡时的花洒。

在狭小的空间里,丁尚彪拿一个塑料袋撑起来,便围成一个简易的澡堂。

这样的日子,丁尚彪一坚持就是八年。

每当感到累不可支,他便看看女儿的照片。

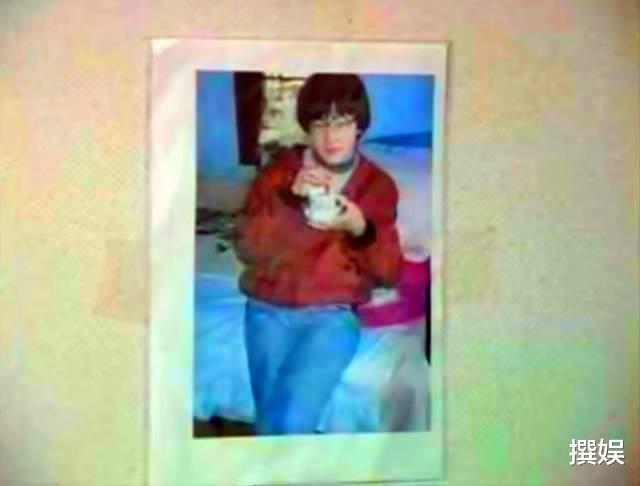

照片是女儿十岁时拍的,多年未见的女儿,已经长成了大姑娘。

女儿丁晽不负所望,考上了上海的重点高中,出国留学是最大的心愿。

八年来,丁尚彪从未与妻女见过一面,每当思念涌上心头,只能靠打电话缓解。

每每听到话筒里妻子和女儿的声音时,丁尚彪恨不得长了一双翅膀,立刻飞回家。

他想家,却有家不能回。

作为“黑户”一旦回去,便无法重新回到日本。

多少年来的坚持与隐忍,才换来一家人的希望,他不能放弃。

04

因为多年未见到丈夫,妻子陈忻星开始不淡定了:

赚钱和家人团聚,哪个更重要?

难不成,丈夫在外面,又有新家庭了?

女儿丁晽也很不理解:

父亲为了自己的前程,付出这么大的牺牲,值得吗?

直到1997年,导演张丽玲带着她的团队来到上海,才打开了妻子和女儿心中的结。

他们将丁尚彪在日本生活日常的影像资料,拿给陈忻星和丁晽看,这对母女才知道,丁尚彪在日本的生活,到底有多么辛苦。

其实,丁尚彪只是把自己未能实现的愿望,像接力棒一般,交到了女儿手中。

为了让女儿飞得更高,他不断地变换着工作。

上午要跑建筑工地,下午在商场里做保洁,晚上在饭馆的后厨打杂。

面对妻子的质疑,他这样解释道:

“我赚的钱全都寄到家里了,你还有什么不放心的呢?”

丁尚彪在日本忙得分身乏术,而在老家的妻子生活同样满是辛酸。

在悠长的八年里,陈忻星一边还债,一边为女儿留学存钱。

陈忻星在一家纺织厂工作,所挣到的钱用以维持自己和女儿的生活。

生活中,她极其节俭,平时几乎不买新衣服穿。

女儿回家时,她会做点好吃的,母女俩一起吃。

女儿不在家时,她便清水煮面,随便对付一顿。

母女俩共住一间小屋一张床,做饭要到楼下的公共厨房。

小屋里有一张小型沙发,还有一张写字桌。

陈忻星从不看电视,因为怕影响女儿学习。

一家人的希望,都放在了女儿身上。

陈忻星明白女儿的前程,之于这个家庭而言,是何等的分量。

而这些不能与外人道的苦,她只能坚强地一个人吞下。

05

每当想丈夫时,陈忻星和女儿便打开录音机,放一遍女儿过生日时,丁尚彪点播的一首录音歌曲。

老式的录音机里,传出苏芮的那首《牵手》。

柔和的歌声和温暖的曲调,透着丁尚彪作为丈夫和父亲的愧疚,以及绵绵无尽的爱。

好在他付出了八年,终于有所收获。

女儿如愿考上了美国纽约州立大学。

在收到录取通知书那天,母女俩脸上洋溢着成功的喜悦。

然而,在欣喜过后,她们又不得不面对离别的苦。

自此之后,一家三口分隔在世界的不同角落,各自过活。

送别女儿时,陈忻星哭得不能自已。

八年之前,同样也是在这座机场,她送别了丈夫。

她不知道,女儿与自己一别,要多久才能再见上一面。

值得一提的是,丁晽乘坐飞机到纽约时,须得在日本转机逗留十几个小时。

因为没有身份证,丁尚彪不敢去机场接女儿,只得相约在一处地铁口相见。

一别八年,父女俩再次相见,女儿长高了,更加成熟了。

父亲变了又没变。

不变的是他身上的那股坚毅,

变了的是他不再年轻。

一对父女,曾经最熟悉的人,交流起来却显得有些陌生。

丁尚彪先带着女儿到了自己打工过的饭馆。

见到一起工作的同事,用日语介绍着女儿,心中的骄傲浮现在脸上。

只怪时间匆匆,十几个小时之后,女儿即将踏上往美国的飞机。

父亲乘地铁为女儿送行,因为没有身份证,只能到飞机场的前一站下车。

八年的思念,短暂的相聚,化作了无尽的泪水。

父亲下车时,丁晽并没有表现得很痛苦。

她甚至强颜欢笑,却不敢透过车窗去看一眼父亲。

她不想让父亲看到自己伤心的一面。

她真的长大了。

而在站台的父亲,早已抹着眼泪。

他用无声地哭泣,为女儿送行。

当列车开始加速,父亲的身影一晃而过,丁晽的泪水再也抑制不住。

只有任泪水横流,才能宣泄压在心头已久的苦楚。

女儿踏上求学路之后,丁尚彪工作起来更有劲头了。

女儿的梦想,就是他的梦想。

这是他作为一名父亲,对父爱的最好诠释。

06

女儿去留学以后,母亲陈忻星一直在申请签证,希望到美国去探望女儿。

一连几年,申请了11次都没有通过,直到第12次过审。

这也意味着,时间在悄然之间又走过了几年。

她与丈夫,已经有13年没有见过面。

试问,这天下间有多少夫妻,能够做到像丁尚彪和陈忻星一样,

为了心中的执念,一别便是13年?

人生又有几个13年呢?

像上次女儿飞美国时一样,陈忻星要到日本转机,与丈夫相处三天时间。

于爱情而言,还有什么是比这个,更加令他们期待的呢?

为了这次见面,陈忻星特意去做了一身衣服,到理发店做了漂亮的发型,整个人的气质提升了一大截。

为了迎接妻子的到来,老丁拿出了当年来日本时,带来的一件红枕套,还换了干净的被褥。

红枕套是他们结婚时,妻子亲手缝制的。

来日本之前,他带了一件,另一件留给妻子。

这意味着,他们俩心心相印,永不分离。

13年的分别,再次见面,不是激烈的拥抱,而是相对无言的微笑。

而后是深情的注视,然后眼泪不自觉地流淌。

妻子眼中的丈夫,已经不再是当年那个年轻的小伙子。

当她看到丈夫的牙齿因为松动有了缝隙,一阵莫名的心酸涌上心头。

这13年来,夫妻俩不知道藏了多少,想要对彼此说的话。

但在那一刻,那些话却被揉作一团,深埋在了心底,流露出的是微笑与泪水。

到了丈夫所居住的简陋的小屋,陈忻星打量着周围的一切。

看着墙上女儿10岁时的照片,看看他们结婚时的大红枕头套,双眼再次不争气地模糊起来。

第二天,丁尚彪特意请假,带着妻子在东京的街头游玩。

那是属于他们两个人的浪漫。

周围的人谁都不曾想到,这对夫妻已经有13年没有见过面了。

而后的几十个小时,他们即将告别,再见面又不知是猴年马月。

其实,人生就是在一次次告别中度过的,有了离别便有重逢。

每一次离别,都是为下一次更好地相遇。

人只有习惯了这些,也便不再孤寂。

07

短短三天,很快过去了。

还是那辆列车,像五年之前送女儿时一样,丁尚彪在机场的前一站下车。

他们依然相对无言,有的只是擦不干的泪水。

“泪水”是这部纪录片的主旋律,它诠释着一家三口的亲情,也诠释着人与人之间的爱与被爱。

匆匆驶离的列车,让夫妻间的告别,都显得格外仓促。

看见丈夫的身影消失在视野里,陈忻星再也绷不住了。

而在站台看着渐行渐远的列车,直到车尾消失,丁尚彪都望着列车驶离的方向,久久不愿离去。

两个相爱的人天各一方,十几年来他们由年轻到苍老。

为了下一代,不得不在短暂的重逢后,匆匆离别。

丁尚彪为了家庭一直在默默付出,受尽了生活之苦。

他没有辜负家庭,却有愧于妻子。

十几年来,对妻子缺失的陪伴,他该用什么弥补?

陈忻星没有想过这些,女儿有了今天的成绩,她能有什么怨言呢?

她又何尝不知道,是丈夫十几年如一日的付出,才让女儿获得了令人羡慕的成绩。

作为父亲,他很伟大,这就足够了。

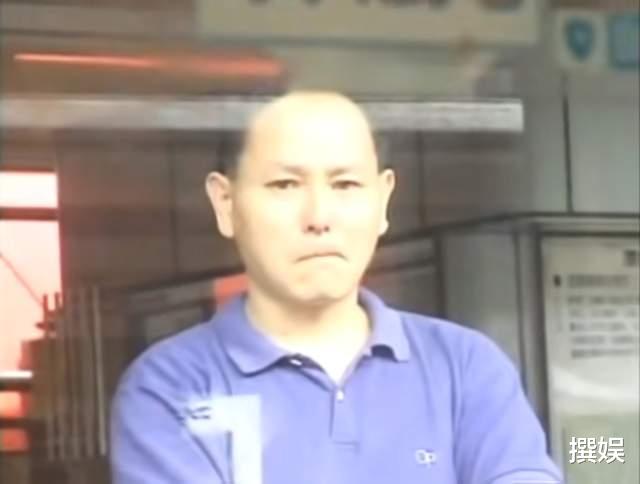

丁尚彪在日本足足待了15年。

直到2004年,女儿学成毕业,在美国稳定下来,他才决定回国与妻子团聚。

为了迎接丈夫,陈忻星特意熬了稀饭,因为她知道丈夫胃不好。

15年的等待,换来了夫妻的重逢。

这15年,他们以爱作宽容,完成了一个壮美的神话。

回国之后,丁尚彪做过翻译,也购置了两套房产,

后来又和妻子一起,去美国看望女儿。

为了回报父母,丁晽为他们办理了移民。

08

丁晽结婚之后,丁尚彪本可以和妻子,给女儿看孩子享受天伦,但闲不住的老丁,却在当地找了一份工作。

他每天都在坚持学习英语,尽管每个月会拿到3000美元的工资,但也不得不面对被同事排挤的烦恼。

面对这些,丁尚彪坚持做好自己。

2012年,纽约宾馆业协会评选优秀员工,丁尚彪成为了唯一的获奖者。

比起年轻的员工,他没有任何优势,但谁都不可否认,他是最努力的一个。

在国外的每一天,丁尚彪除了学习和工作之外,还尝试写作。

他把平生的经历写下来,没想到被一家报社采用了。

他通过不断实践,创造着一个又一个的传奇。

他给自己的人生规划是,65岁后退休,

然后和妻子一起去周游世界,弥补那十几年来,对妻子缺失的陪伴。

然而2019年,新冠肆虐打乱了他的所有计划。

面对严峻的形势,他写好了遗嘱:

如果自己不幸去世,不要搞任何追思,以及举行葬礼。

之所以做这样的打算,只是为了不给女儿增添麻烦。

为女儿奉献了最好的年华,却不索取一丝一毫。

父爱之伟大,在丁尚彪身上体现得淋漓尽致。

不过,随着疫情的缓解,丁尚彪又有了一个新的愿望。

他希望和妻子一起周游世界的时候,花光所有的钱。

那一刻,他终于看开了。

在这茫茫的世界里,只有亲情和爱情是最珍贵的。

纵使有再多的钱,却没有得到属于自己的那一份幸福,生命也便失去了意义。

结语:

丁尚彪用15年,完成了他一生的壮举。

为了家庭,毫无保留地付出,改变了女儿的命运。

虽然愧对妻子,但妻子毫无怨言。

三口之家,

丈夫奋斗,妻子隐忍,女儿争气。

三个人都在为改变这个家庭,而与命运抗争。

一部述说中国家庭改命史的纪录片,承载着满满的爱与泪水,让它在与《阿凡达》的对比里胜出。

而作为一部纪录片,胜过商业大片的原因,不仅仅是因为感情的渲染,

还有日本观众对来自中国的丁尚彪的一份崇敬。

丁尚彪的故事告诉给我们:

环境会改变,人际关系会改变,但对家庭的输出却不变。

唯有对家人的爱持之以恒,才能牢牢把握住自己的幸福,让人生变得精彩。

原创不易,欢迎点赞关注。

—END—