朱元璋在世时,为啥要诛杀功臣?现在看来朱元璋的做法非常正确

洪武三年,那是 1370 年,徐达把明王朝最后的厉害对头扩郭帖木儿打得大败,元顺帝呢,在蒙古草原上病死了,这大明的天下算是初步安定下来啦。这 11 月的时候,朱元璋在奉天殿弄了个挺热闹的仪式,一下子封了 6 公 28 侯,拢共 34 个开国功臣呢。这 34 个人里,那 6 公全是淮西人,28 侯里大部分也都是淮西人,都是朱元璋的同乡。他们呀,还被叫做淮西功臣集团呢。这会儿朱元璋给淮西功臣集团的赏赐那可真是不少,高官厚禄有,良田豪宅给,还有免死的丹书铁券,还跟他们结了亲家。原本的穷苦人一下子变成了天底下顶好的大地主,拼死拼活打江山,总算到了能享福的节骨眼儿了。

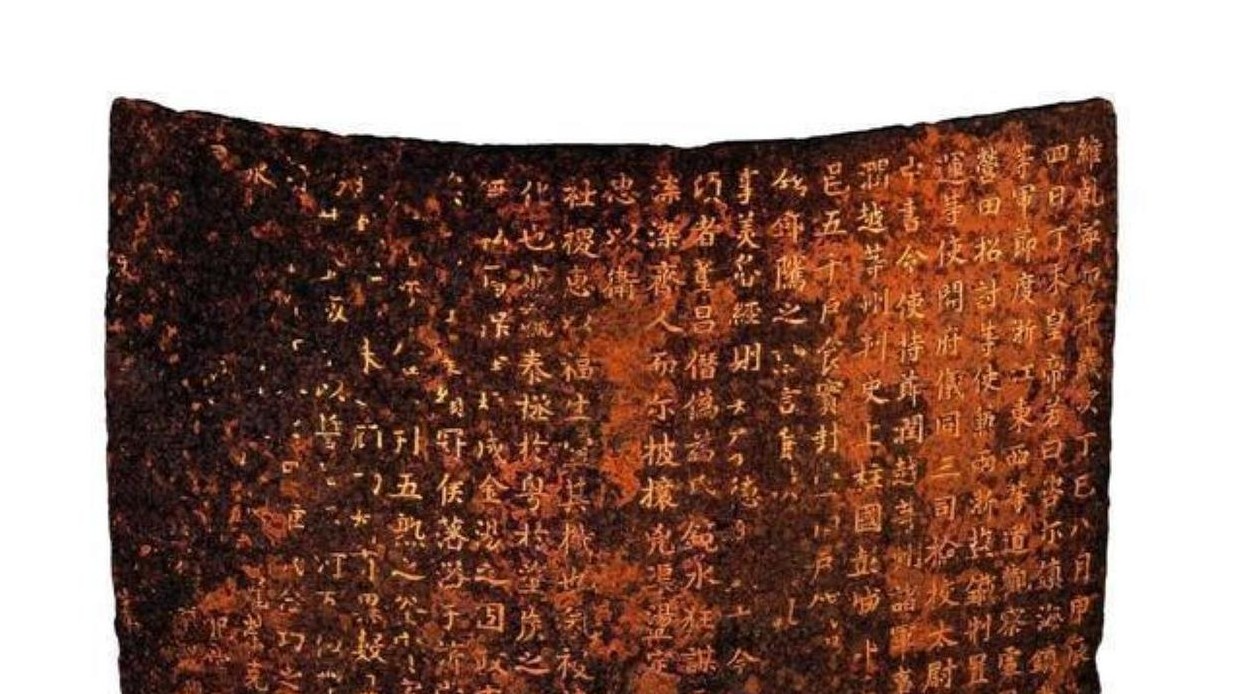

可这君臣和睦的光景没撑多久,到了 1380 年,“胡惟庸案”就闹起来了。明太祖说宰相胡惟庸犯了“谋不轨”的罪,把他九族都给诛了,连御史大夫陈宁、中丞涂节等好几个人也都给杀了。1390 年,朱元璋借着胡惟庸这档子事又大肆杀人啦,还弄出个《昭示奸党录》。那李善长、陆仲亨、唐胜宗、费聚、赵庸、金朝兴、叶升、毛麒、李伯升还有丁玉这些人,都因为跟胡惟庸有牵扯,就给处死了。再加上 1380 年被杀的胡惟庸以及他的九族和相关的人,总共杀了三万多人呢。1393 年,那锦衣卫指挥蒋瓛跟朱元璋说蓝玉要谋反,结果朱元璋就把蓝玉给砍了脑袋,还灭了他三族。跟蓝玉关系好得很的好多将校,也都被当成“逆党”,落了个家被抄、族被灭的下场。这整个“蓝玉案”,被杀的人有一万五千多呢!

那三十四个开国功臣里,朱元璋在这二十三年的工夫里,前前后后干掉了三十个,就剩下汤和、沐英、耿炳文跟郭英了。这一通杀,那真是人头乱滚,血淌得哗哗的。好多人都指责朱元璋过河拆桥,把功臣给坑杀了,结果朱允炆接班时,朝廷里没大将能用了,剩下的那些将领也没一个能顶事儿的,朱允炆的失败,朱元璋得负不小的责任呢。那要是从皇权的方面瞅,或者从历史的方面瞧,咱觉着,朱元璋干得挺对,咋这么说呢?

您瞧,农民阶级本身的局限性在那摆着呢,这就使得农民起义啊,但凡取得点儿成功,很快就得栽跟头,走向失败。那历史上有名的陈胜吴广起义、赤眉起义、黄巾农民起义、隋末农民起义、黄巢起义啥的,一开始都挺顺,可后来咋就败了呢?咋就让地主阶级把胜利果实给抢了呢?说到底啊,就是起义军占了地儿后,领导们就开始贪图享受,腐败得不行,为了自个儿那点好处就排挤别人。结果呢,外头的威胁还没解决,自己内部先乱套了,没法儿团结一心对付外头了。咱再说说朱元璋,他打天下时,那淮西功臣集团可是股顶重要的劲儿。这帮人出身穷苦,武将居多,大多还是朱元璋的老乡。等得了高官厚禄后,就开始胡作非为了,随便杀无辜百姓,私自霸占奴仆,超越君臣的礼制啥的。他们的亲戚和家仆更是靠着家里的势力,在乡里为非作歹,欺负百姓,甚至还敢侮辱、殴打明朝的官员,那真是无法无天了。

朱元璋瞅见,他发给功臣们的丹书铁券,让那帮功臣越发张狂了,他们“要是犯了平常的刑罚,有关部门都不能责罚”,只要不谋反,谁也没法子治他们。洪武那时候啊,广东、广西、福建、江西、四川、陕西、浙江这些地儿,老有农民起义。虽说都给压下去了,可把朱元璋震得不轻呐!要是还这么着,那只会有更多农民起义,明朝就得被推翻喽!那朱元璋本是农民出身,心里向着普通百姓,对贪官污吏那是恨得不行,他当皇帝的时候,那贪官污吏是一批接一批地被砍头。他才不会眼睁睁看着贪官污吏胡作非为呢,就算这些人是跟他一起打天下的好哥们儿也不行。

再者,淮西功臣集团把以刘基带头的浙东集团打败后,在朝廷里那可牛得不行,简直能把朱元璋给糊弄了。洪武十二年的时候,占城来朝贡,胡惟庸跟右丞相汪广洋竟瞒着不报,从这儿就能看出朱元璋被大臣们蒙得有多狠了。就说那当时淮西功臣集团明面上的头儿胡惟庸吧,他这人的性子跟朱元璋还挺像,都挺有能耐,“为人豪爽有大谋略,可又阴险狠辣,好多人都怕他”。他还把控着朝政,好多关乎生死升降的重大案子,他常常都不跟朱元璋说一声,就自己做主处理了。要是再这么下去,说不定胡惟庸就成曹操了,那朱元璋可就成汉献帝喽。这事儿朱元璋能忍?那才怪呢!再者说,朱元璋本就是农民出身,他这人啊,着实有着挺强的农民阶级的局限性呢。

那1380 年闹起来的胡惟庸案,有四个用处:这第一重啊,朱元璋借着这个案子,顺顺当当把中书省给撤了,丞相制度也给废了,还把大都督府取消喽,改成了五军都督府啥的。这么一来,权力又都归到皇帝一人身上了,中央集权可就加强喽!第二重呢,就是敲打一下淮西那帮功臣集团,让他们别太张狂,得明白谁是头儿。那胡惟庸案发生的时候,像李善长、陆仲亨、费聚这些被胡惟庸使劲拉拢、算是胡惟庸那一派的人,都没被牵扯进去。而且朱元璋还把跟这些开国功臣们的姻亲关系给扩大了,这就是典型的又给甜枣又给棒子。第三重啊,这时候朱元璋那脑瓜子还是老农的想法,觉着自个儿家人更靠谱,不咋信外人。可他那些儿子呢,还没长成能独挡一面的样儿,资历太浅啦,特别是太子朱标,压根没法子去管住那些跟着他打天下的功臣老家伙们。把淮西功臣集团的势力削弱些,给他们多点施展的地方,倒能让他们快点长大成人。第四层呢,那就是反贪腐啦。

这朱元璋岁数越来越大,身子骨也越来越不行,心态那是变了又变。到了 1380 年那胡惟庸案的时候,朱元璋瞅见胡惟庸跟武将勾结的凭据,对那帮五大三粗的武将,那提防的心是越来越重喽。再者,太子朱标这时已然帮着朱元璋打理政事了,朱元璋对他期望颇高,还亲自教导。可这朱标打小就把儒家经典读得滚瓜烂熟,性子仁慈又宽厚。他没在朱元璋那严厉教导下变成另一个朱元璋,倒是越发平常了,做事儿前怕狼后怕虎、乱七八糟的,一点儿帝王的样子都没有。这农民出身的朱元璋,那可是特别看重祖宗礼法的主儿,铁了心要按嫡长子继承制来,一门心思让太子朱标日后当皇帝。就这么着,瞅着这个不太争气的儿子,朱元璋犯起了嘀咕,寻思着他能不能压得住自己手下那帮资格老又粗野的功臣们。1390 年,朱元璋借着胡惟庸那档子事又大杀一通。这下子,剩下的功臣差不多都是对太子朱标死心塌地的人了,朱元璋心里这块大石头总算能落地了。可剩下的功臣们都跟惊了的鸟似的。为啥呢?在这胡惟庸案子里,那些受牵连被砍头的大臣,好多罪名都没啥实据,有的甚至就是瞎编的,典型的想给人安罪名还怕找不着理由吗!朱元璋又使出了高明的政治招数,把剩下的蓝玉、傅友德、郭英等功臣将领给安抚妥当了,朝廷里的势力又变得平衡了。按他的想法,这些人能给太子朱标当护卫,就算朱标登基后不咋地,保住江山还是没啥问题的。一样是四个目的:震住功臣、让集权更厉害、培育新人、反贪腐,一样是又给甜枣又挥大棒。

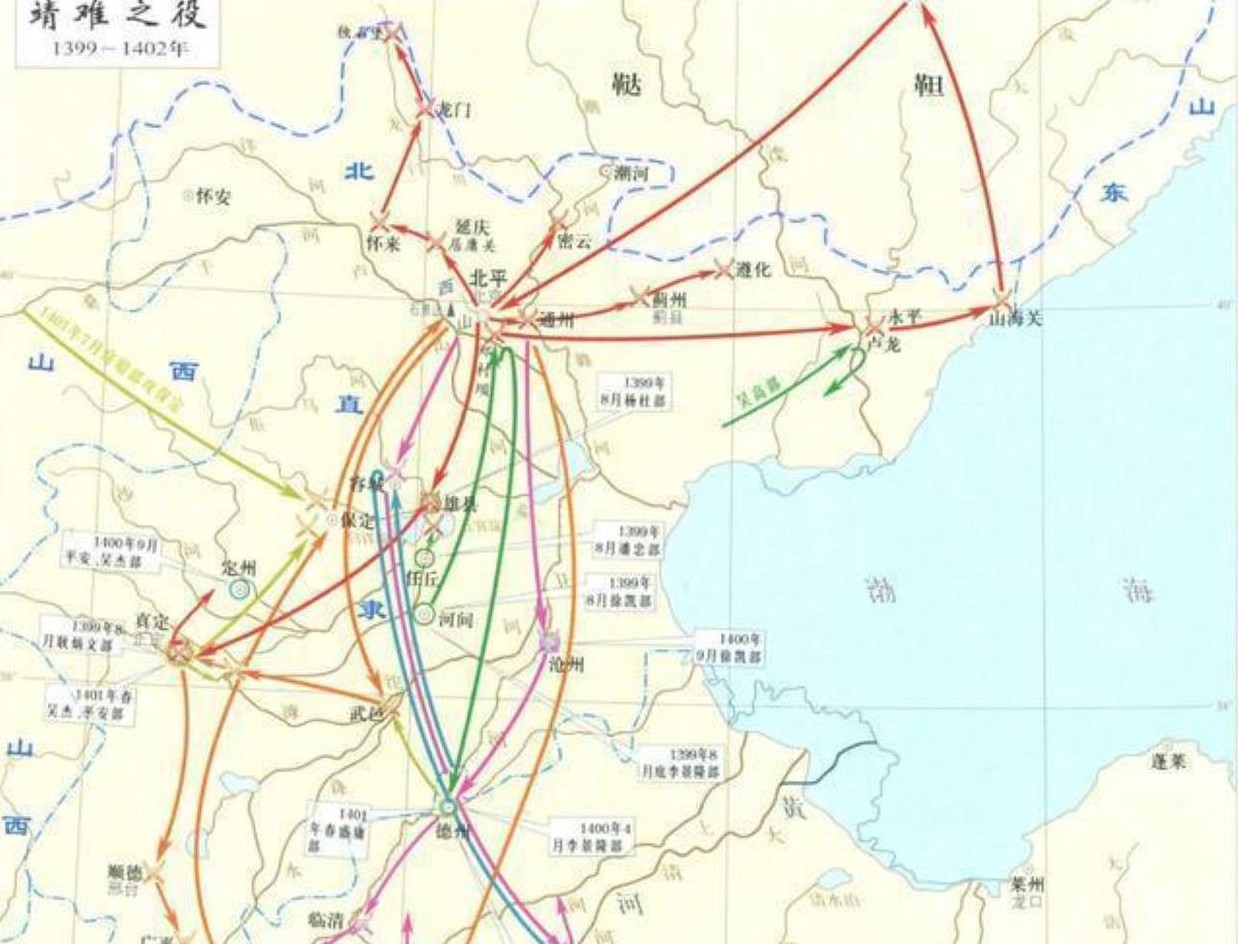

朱元璋费了老劲,啥招都使了,可哪承想,人再咋算计也赶不上老天爷的安排,朱标早早地就没了。他那嫡长子朱允炆其实是庶出的老二,他娘是元朝降臣吕本的闺女,原本是朱标的妾,后来朱标正室常氏生孩子时难产死了,这才被扶正,而朱允炆呢,也是因为嫡长子朱雄英早早就没了,这才变成了嫡长子。那朱允炆的势力可比不上他爹朱标:朱标岳父是常遇春,舅父是蓝玉,跟朝中的文臣武将交往热络,平常也挺受地方藩王敬重,在藩王中威望挺高;可朱允炆就是个普通庶子,他母亲那族也不是啥名门大户,一直待在太子府里,跟那些大臣们没啥来往,能让人夸一夸的,也就一个“孝”字。要说朱允炆,他那朝堂新人的样儿,还有那出身背景,着实不该被选为皇太孙来继承皇位。朱元璋心里也明白,朱允炆跟他爹一个脾气,压根就不是当皇帝的那块料。倒是燕王朱棣,正当壮年,有那么几分像朱元璋当年的样子。那朱元璋跟几个贴心大臣提到立燕王这档子事儿的可能性时,翰林学士刘三吾可不答应:“要立燕王,那秦王、晋王咋整?再说了,皇长孙那可是众望所归,皇上您就甭操心啦!”听了心腹大臣的劝,朱元璋打消了立朱棣的念头,转而让朱允炆当皇帝,这下子可把早想当皇上的朱棣给气着了,这就给靖难之役埋下了祸头子。

朱允炆是朱标老大,可跟蓝玉这帮人差着辈分呢,朱元璋可不觉得他们能老老实实地帮着朱允炆,当个忠心耿耿的臣子,特别是朱允炆的舅公蓝玉,那更是狂得没边儿。接着呢,为保住朱允炆的皇位,整出个蓝玉案,这么一来,淮西功臣集团差不多都给灭光了,没谁能威胁到皇权啦,明朝的中央集权更是达到了以前都没到过的地步。那学赵匡胤来个杯酒释兵权,能达到强化皇权、保住子孙皇位的效果吗?就淮西功臣集团那股对权力的热乎劲儿,这事儿基本没门儿。大伙都是穷老百姓出身,当初跟着朱元璋,不就是为了当官发财嘛,眼瞅着能享天下了,却要拿钱回老家养老?搁谁那儿也受不了啊!学李世民、刘秀厚待功臣?那可太难咯!功臣们一个个蛮横霸道,还贪得无厌,把老百姓气得不行,民怨可大了去了。朱元璋那是打心眼里痛恨贪腐,就连自己女婿欧阳伦,就因为走私茶叶,都被他砍了脑袋,咋可能对那些功臣手下留情呢?那咱这么说哈,把淮西功臣集团给收拾了,这对朱元璋来讲,不是就这一个办法,也不是最好的办法,可在当时呢,却是他做得最对的事儿。

要说朱允炆输给朱棣这事儿,朱元璋得担些责任。他把好多功臣都给杀了,这下可好,明朝的人才明显就断档啦!那这事儿啊,更多的责任得朱允炆自己担着。要是他没轻信黄子澄那帮人光会嘴上说说,刚登基就急着削藩,削藩时不磨磨唧唧,直接把朱棣给办了,跟朱棣开战时能不记仇、会用人,那都城被破、不知去向的就得是朱棣,而不是朱允炆喽。图文来源于网络,若有侵权,请联系删除#智启新篇计划#

评论列表