短视频,短到极限,已经是在给用户制造障碍。

打开短视频平台,很多新闻类视频越来越短,从60秒、30秒,到15秒,有的已经不足10秒,甚至5秒、6秒。照这趋势下去,3秒、2秒、1秒也不是没可能,尤其是那些PPT式的假短视频。

有网友抱怨,打开一个视频,本以为能够清晰、全面地了解一则新闻事件,却往往发现短短几秒的视频里,画面伴着紧张的音乐飞快切换,即便满屏加粗加大的文字也根本看不清,只有不断频繁点击停顿或调整倍速,才能搞懂大概意思。

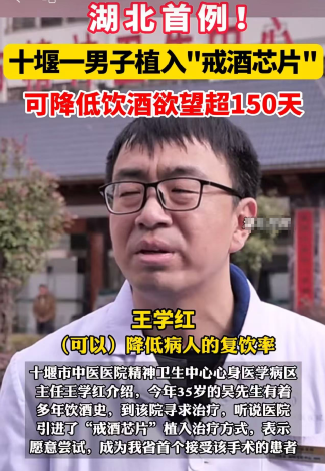

秒闪画面,不暂停内容就无法看清楚(网络截图)

这不是看短视频,这是考验用户的视力和大脑反应能力。这是为何呢? 01“短”字诀有用吗

想来答案其实很简单,这就是唯流量在作祟。

5秒的短视频能轻松达到100%的完播率,平台就会认为这是优质视频,会提高推送机会,制作者更是懒到无需复杂的剪辑。

随着数字化信息的飞速发展,短视频凭借其便捷性和视觉吸引力,迅速崛起为人们获取信息、娱乐消遣的重要渠道。

在快节奏的生活中,为迎合观众喜好与注意力特点,以便吸引更多用户关注和流量,不少内容创作者甚至媒体机构,常常采用“短、平、快”的制作模式,将“黄金3秒”视为制胜法宝。

很多新闻类短视频为了提高完播率,往往过于追求过短的时长,陷入了一种盲目追求“短”的怪圈,带来了一系列的问题,不仅关系到新闻内容的呈现,也影响到用户的观看体验和传播效果。 恶化观看体验 最直接的就是严重影响了用户的观看体验。短视频过快的节奏,让用户难以跟上信息的传递速度,导致信息接收不完整,甚至误解,还容易产生烦躁和疲备的情绪,最终可能导致放弃观看。这种现象不仅降低了用户的观看体验,也削弱了用户对短视频平台的忠诚度,难以吸引长期关注。 牺牲内容质量 时长过短的新闻类短视频,虽然能在瞬间吸引观众的注意力,但可能忽略了新闻的严谨性和完整性,难以全面、准确地传达新闻信息。视频内容往往局限于表面现象的描述,缺乏实质、具体、细致的信息,显得比较空洞、匮乏,无法为公众提供有价值的见解,从而大大损害媒体的影响力和公信力。削弱传播效果 新闻类短视频的核心价值在于传递准确、完整的信息,引导公众舆论。然而,过短的视频时长使得新闻内容无法充分展开,导致信息碎片化。观众在短时间内只能获取到新闻的表面信息,难以深入了解事件的背景、原因和影响,容易引发误解和偏见,更无法引起共鸣、达到预期的传播效果。 02

内容是关键

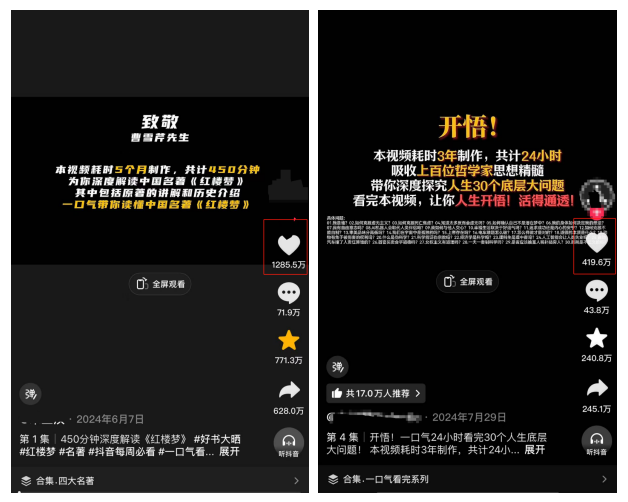

曾经很多人认为“短视频越短越好”,但如今,大众的审美取向已然发生转变,越来越多的人开始接受甚至喜爱长视频所带来的丰富内容体验。在一些短视频平台,动辄几十上百分钟甚至更长的长视频,也非常受欢迎,有的点赞量甚至过千万。 网络截图

网络截图 许多短视频平台也开始布局长视频内容,为用户提供更多元化选择。这意味着,短视频的时长不再是单一的“短”字诀,而是需要根据不同的内容类型以及传播目的来进行精心考量。

在追求内容深度和广度的同时,如何平衡时长与用户注意力的关系,将是新闻短视频创作者面临的重要挑战。

内容方面,创作者可以通过故事化、可视化的方式呈现新闻内容,增强观众的参与感和兴趣。例如,通过动画、图表、音效等视觉和听觉元素,帮助观众更好地理解复杂的信息。同时,创作者可以在视频中设置悬念,引导观众主动关注后续内容,从而提高观众的观看时长和参与度。

视频时长的选择也要根据具体内容有所不同,不能一味求短求快。以引发讨论为目的的新闻短视频,如教育改革、医疗政策调整等,既需要在短时间内抓住公众的眼球,也得能引发关注和思考,激发讨论热情,就不宜过短,时长一般在1-3分钟为宜。而以深度解读为目的的新闻短视频,则可能需要5-10分钟甚至更长的时间,让观众通过观看视频,对复杂的新闻事件有更深入的理解。 03 多方协作要平衡好短视频的传播效果与内容质量,除了依靠创作者和新闻机构之外,平台提供算法和推荐机制支持,以及观众的参与也很重要。

短视频平台可以调整推荐机制,不仅关注完播率,还应重视内容的深度和质量。平台可以通过算法优化,推荐那些既有吸引力又具有深度的内容,引导创作者生产高质量的短视频。

互动性是短视频的重要特点之一。创作者可以通过设置问题、发起投票、鼓励评论等方式,增强观众的参与感和互动性。这种互动不仅能够提高观众的观看体验,还能帮助创作者更好地了解观众需求,优化内容创作。

随着短视频行业的不断发展,未来新闻短视频可能会呈现出更加多元化和个性化的趋势。但无论怎么变化,新闻短视频的关键还是在于内容,要“有趣有料”,既能给公众们带来愉快的观看体验,还能传递真实准确的信息,为用户提供更有价值的新闻信息服务,如此才能在激烈的市场竞争中“站得稳走得远”。

校对 | 李立军

主编推荐