他是八路军中学历最高的将领之一,周总理曾称他“足以为党之模范”,朱德元帅也曾赞誉他是“中国军事界不可多得的人才”。

这位饱含赞誉、骁勇善战的将领就是八路军副总参谋长左权将军。

杜甫在《春望》中写道“烽火连三月,家书抵万金。”战火纷飞时仅有一封封饱含思念的家书,穿越战火的阻隔为自己分别已久的家人带去只言片语的关心。

左权将军

左权将军从与家人分别后到为国捐躯共间隔21个月,这期间他给家人一共写下了12封家书,从一封封书信中可以感受到左权将军对于家人的思念。

1942年,年仅37岁的左权将军牺牲在山西辽县,辽县人民为纪念他向国家提出了一个过分的“请求”,并最终得到应允。

究竟是什么样的请求?让左右为难的政府居然都批准了,接下来让我们走进左权将军了解事情真相,解密还原。

少年英才1905年3月15日,他出生在湖南省醴陵县的一个农民家庭,一岁半丧父,对于一个农村家庭来说犹如天塌了一般,后在亲友的资助下才得以继续完成学业。

彭老总与刘志兰(右一)合影

身逢乱世,许多事情都是身不由己。什么理想、什么未来都没有一个白面馍馍填饱肚子来得实际。

如果按照以前的社会现状,他一个出生在内地落后山村的农家孩子,人生轨迹大概率是为填饱肚子而艰辛平淡地过完一生或不幸夭折于乱世战火。

上天终究是眷顾这位少年英才,一件十分幸运的事情发生在他身上,可以说是一个教员直接改变了他的人生轨迹。

匡宜民虽为乡村小学教员,但他的身份绝不简单,他青年时追随孙中山和黄兴两位先生参加过辛亥革命。

孙中山

经过革命后的社会并没有达到他的理想状态,所以他隐身于乡间,希望能够通过

自己的绵薄之力实现教育救国的目标,以此造就一批兴邦治国的青年才俊。

正是因为匡宜民先生有着进步的新思想,所以在日常讲学中他不仅重视学生对于基础学科知识的掌握,还多次分析点评社会时局,满怀激情地传播爱国思想。

感性的恩师每每说到国家悲痛之处便流下了自己的热泪。

三尺讲台下的左权被他的拳拳爱国之情深深地感染,对于瓜分中国的无耻侵略者更是无比憎恨。

1915年,年仅10岁的左权得知袁世凯接受了日本提出的“二十一条”后,他悲愤交加地在自制的夹书板上写下了“勿忘五九国耻,五月九忆国仇。”

虽家境穷苦无力负担,中途多次辍学,但外在的恶劣条件并没有影响左权发奋读书,在17岁时还考上了湖南省名列前茅的渌江中学继续完成学业。

袁世凯离世后,表面和平安稳的国家一下就陷入了军阀混战的局面。北洋军队为争夺地盘,曾三次攻打醴陵县。

战争蒙蔽了他们的双眼,北洋军队在县城中欺压百姓、抢夺财物,为了躲避战火左权和家人不得不逃到山洞中躲藏起来。

左权将军与彭老总

看着残酷的暴行、流离失所的人民一次次出现自己的眼前,他陷入了沉思“读书真的能救中国吗?”

读书真的能救中国吗?眼见这个外忧内患的国家早已危如累卵,是笔杆能赶跑列强?还是书本能换来粮食和安稳?

自己深爱的国家早已是病入膏肓,哪里是一篇篇文章,一声声呐喊可以改变?思来想去后他决定投笔从戎,以身体力行来给祖国下一剂猛药。

1924年,左权如愿考上了当时的广州陆军讲武学校。在校读书时,他一直怀揣着自己的少年志向,经常在课下与同学满怀激情地谈论国家政事。

1941年春,左权在黄崖洞兵工厂留影

他曾慷慨说道,“民族革命要靠我们来奋斗牺牲,让我们共同努力吧!未来在我们的手中将会诞生一个强大的国家。”

广州陆军讲武学校虽然在军事教学上先进一流,可难免会有一些残留的旧军阀军队的各种恶习。

与此同时的广州还有一所由两党合作筹办的黄埔军校,其师资阵容强大,其中包含多名苏联顾问团,该校不仅在军事上新颖突出还开设有政治课程。

黄埔军校一跃成为了当时众多有志青年心驰神往地学习殿堂,左权和他的许多同学也不例外,为此他们多次请求转校学习。

左权将军与朱德总司令悼左权文

1924年11月,在时任黄埔军校政治部主任周总理的建议下,左权和他的同学陆续转入黄埔军校学习。

在黄埔军校的学习期间,他的心里早已装满了一个答案,自己作为一个农民的孩子,深知仅有共产主义能为无产阶级工农利益斗争,他也愿意为此事业奋斗终生。

1925年初经陈赓同志介绍,周总理批准,左权正式加入中国共产党。俗话说君子一言驷马难追,他也用一生在践行自己为党为民的承诺。

他深知在乱世战火中弄清楚为何而战是最重要的一点,从黄埔军校到后来的从战经历中。左权将军无一不是身先士卒,顶着敌人的枪林弹火逆行而上。

后因他在黄埔军校凸显出过人的胆识和罕见的军事能力,组织决定保送他至莫斯科中山大学深造。对于未知的留学生活,左权没有害怕更多是渴望与期待。

1905年俄国在惨败给日本后通过十月革命竟在短短数年间让整个国家上下都展现出一片新气象。

他将前往人类历史上第一个社会主义国家学习,这可是多少有志青年梦寐以求的事情,深知自己是为何而来的左权更是珍惜来之不易的学习机会。

留学回国后的左权发现社会时局早已大变,此时的国内斗争与外来侵略者的虎视眈眈把中华民族进一步推向了水深火热之地。

不忘初心,方得始终。任凭国内社会局势如何改变,左权的那颗全心全意为人民的赤诚之心早已为他指明了前进道路的方向。

铁汉柔情1940年,一场震惊中外的战争——百团大战就此拉开序幕。从历史的只言片语可以了解到当时八路军要面临的,不仅仅是生存危机。

此时的左权将军刚与妻子刘志兰成家一年多,还育有两个孩子,其中较小者也不过几个月大。家中无论是羸弱的妻子还是幼小的孩子都需要他照顾陪伴。

现实状况多日以来日军对于太行山脉附近疯狂轰炸,让简陋的根据地在炮火中摇摇欲坠,为了大部队的安全他随时都要准备待命转移应战。

朱德、左权(右二)、徐肖冰等人合影

面对如此情况他怎能忍心让心爱的妻子、弱小的孩子去冒如此大的危险,他比任何人都清楚家人离不开他,可他也明白此刻自己深爱的祖国更需要他。

世上安得双全法,不负如来不负卿。左权将军先是把妻子和孩子送至延安整顿好后,自己便紧跟大部队坚守前线。

纵然他心中对家人有千言万语的不舍与愧疚,毕竟自古忠孝难两全,但他必须为了国家的大义选择舍小家保大家。

相见时难别亦难,送别家人后的左权将军只能通过一封封家书去传递自己的思念。从1940年的分别到1942年左权将军牺牲,约21个月内他一共写了12封家书。

左权将军最后一封家书

虽然遗憾的是第三封家书在战火路途中不幸丢失,但平均2个月一封的书信足以体现他对家人的思念。

一张纸信纸写满了左权将军对于妻子和女儿的关怀与思念,还有他那深藏于内心不能言表对家庭的自责之情。

最后一封家书中,左权将军与妻子谈到自己的女儿北北,信中描写女儿玩耍时可爱的姿态,寥寥几十字诉不尽自己对女儿小太北的思念之情。

“可是三个人分在三起,要是在一起的话就快乐极了。志兰亲爱的,别时容易见时难,分离21个月了何日相聚?念、念。”有谁能预料到这竟会是将军的绝笔。

提到左权将军人们总会夸赞他卓越的军事才能,但更多的人却忽略了他的细心。在寄给家人的书信中我们不难发现这一点。

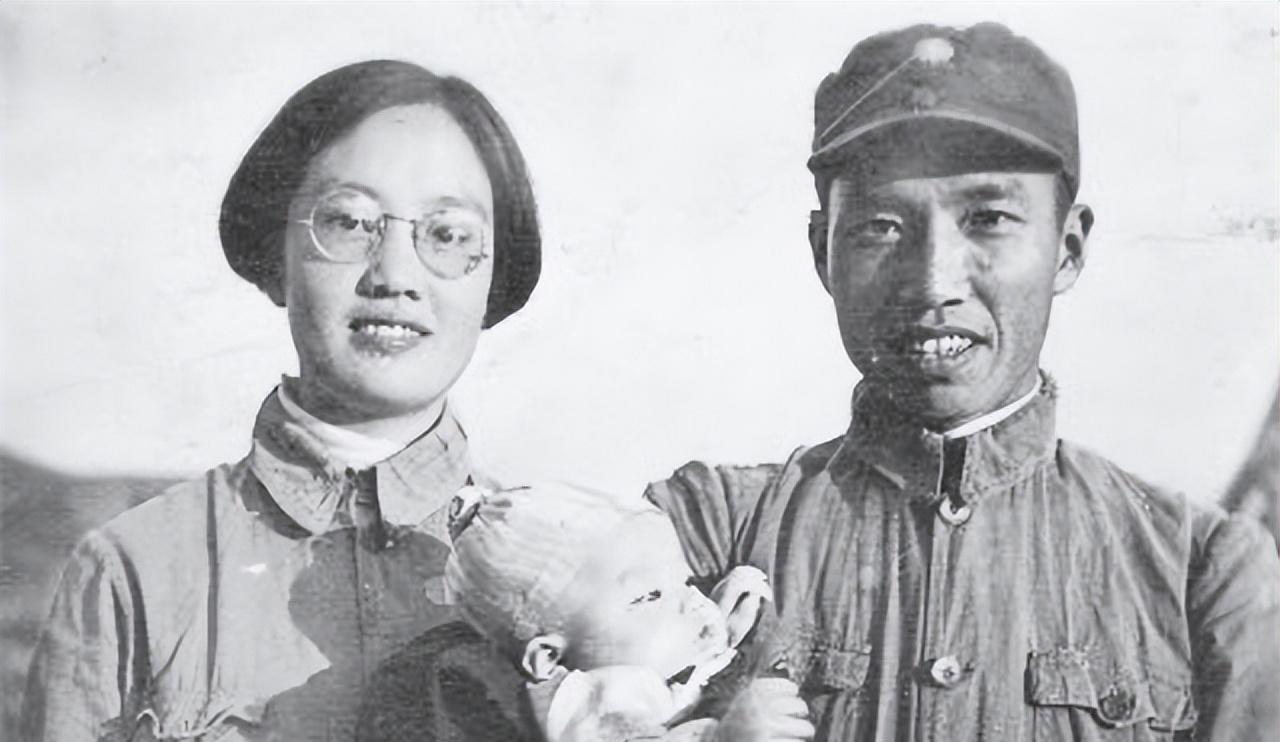

左权一家唯一一张合影

近千字的家书虽算不上长,可字里行间却透露着他的细心,短短千字都包含了妻子与孩子可能在生活中会遇到的各种问题。

然而这样一位体贴入微、慈爱的丈夫亦或是父亲,刘志兰和孩子在和他分隔两年后却成了天人相隔,从此再是难以相见。

壮志浩气传千古1942年5月,约三万余人的日军对太行山根据地发起了“铁壁合围”的大扫荡。5月24日八路军总部和北方局机关被敌人包围在辽县麻田附近的十字岭。

前方有正在转移的大部队,后方辽县还有百姓。时间就是生命左权将军没有丝毫的犹豫,他率领本部将士英勇抗击以此掩护总部队撤离及保卫人民群众的安危。

太行山的天空中,密密麻麻的飞机不停朝地面投射,山间有一些受惊的骡子在惊恐乱窜,前行的队伍也因此被堵在狭窄的山沟中无法前进。

眼看军队就要混乱了,左权将军顾不上身边流窜的炮火,立马揪住一匹骡子,驾驶着它把杂乱无章的队伍重新集合起来。

这场保卫战从太阳升起一直打到西落,尽管如此长时间激战,但日军的炮火依然没有减弱的趋势,左权将军也临危不乱地指挥队伍继续突围。

他在混乱中趁机登上一块高地,用自己嘶哑的声音代替号角一遍遍地朝战士高呼道:“不要隐蔽,冲出山口就是胜利。同志们,快冲啊!”

1941年,左权将军在山西辽县(今左权县)麻田八路军总部做报告

战士们见参谋长就在身边指挥,心中都涌起一股暖流,大家敬爱的参谋长一直同他们坚守在一线,他们又怎么能有一丝退缩。

眼看突击队伍就要冲向敌军最后一道封锁线时,敌人突然加大了火力。在炮弹纷飞的瞬间,一发炮弹落在左权身边,但他不顾自己安危,依然高喊着让战士卧倒。

后续的炮弹接踵而至,站立指挥战士的左权将军来不及躲闪,身体多处被炮弹击中后,不幸以身殉国在绵延的太行山脉。

在第一枚炮弹攻击后,只要他卧倒并快速做出躲避,就可以完全避开后面的炮弹,可就算面对如此紧急情况他置生死于身后,始终坚守在高地上指挥部队突围。

1942年,年仅37岁的左权将军把自己对家人的思念、对党和人民的热爱、对建设共产主义国家的宏伟梦想都永远留在了太行山脉。

左权将军与女儿左太北

辽县人民在得知这位忠勇爱国的将军为国捐躯后,整个县城的人民都哀痛万分一直沉浸在悲伤之中,为此他们还向政府请求更改辽县的名字为左权县。

从1942年更名后,16年后的1958年平平无奇的左权县却因为名字被推上了舆论的高点。

群众中有人提出质疑,反对一个县以个人姓名挂名,说左权县有崇拜个人主义的嫌疑,甚至还多次建议让左权县与其他县合并改名。

辽县人民得知后纷纷提出反对的申请书,他们是无论如何也要坚持使用左权将军的姓名作为县名,缅怀为国捐躯的左权将军。

最后经过政府多方讨论研究,毛主席深思熟虑后,顺应辽县人民的真诚之心,依然保持左权县的县名不做更改。

左权将军葬礼

时至左权县也是中国唯一一个为纪念抗战烈士并以其姓名命名的城市,像左权将军这样的国家将领、民族功臣也值得后世人敬仰与怀念。

青山埋忠骨,群峰荡正气。中华民族能持久屹立在世界民族之林,是离不开一波又一波的热血人民,他们抛头颅洒热血,一次次解救民族于危难之中。

我们后世之人绝不能忘记民族的屈辱历史,更不能忘记先辈们马革裹尸还的决心。

中国现在和平安详的河山是他们用血泪一点一点浇灌出,左权将军等烈士他们安息在这片热土下,我们也要肩负起时代的使命为种花家守好每一寸山河。