一、尘封千年的民间书法宝库

一、尘封千年的民间书法宝库 1900年,敦煌莫高窟藏经洞的偶然开启,让数万卷跨越七百年的手写文书重见天日。这些被称为“敦煌遗书”的文献,不仅记录了佛教经典、世俗文书,更是一部鲜活的民间书法艺术史。从西晋至北宋,七百年的时光里,无名经生、学士、僧人用笔墨书写了汉字从隶书向楷书过渡的完整轨迹,也留下了中国书法史上最真实的“烟火气”。

---

二、民间书法的三大特征:实用与艺术的交融1. “经生体”的诞生

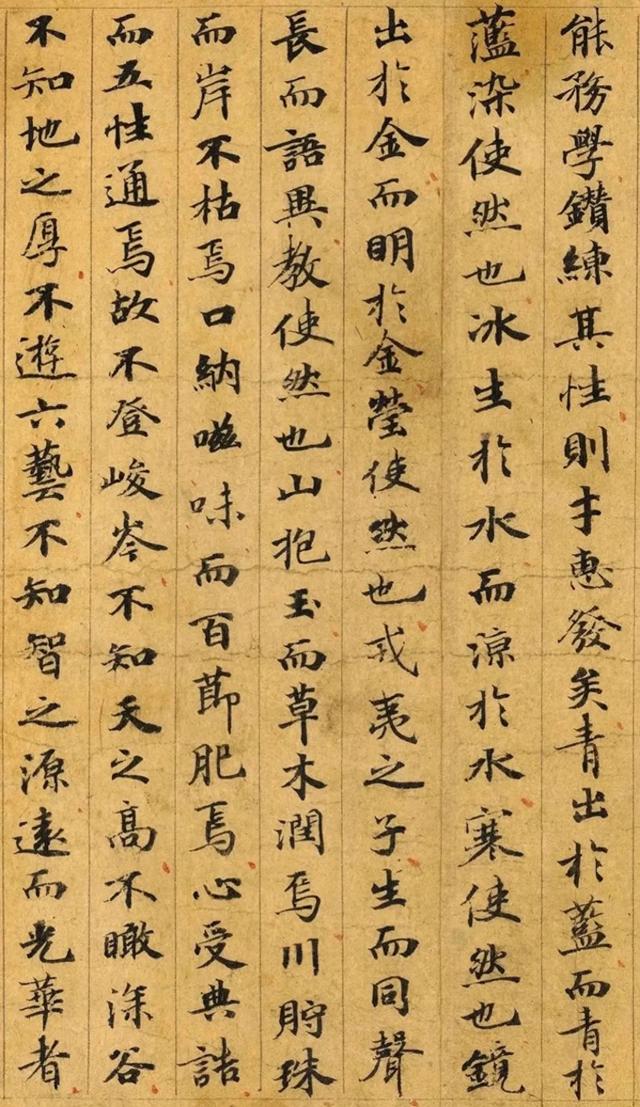

敦煌遗书中90%以上为佛经抄本,催生了独特的“经生体”。这种书体以楷书为主,兼顾实用性与宗教虔诚,笔画严谨工整,结体方正匀称。如《妙法莲华经》《金刚般若经》等代表作,虽无名家落款,却展现了“笔法骨肉得中,意态飞动”的艺术高度。

2. 材质的朴素与技法的自由

敦煌遗书的用纸多为北方麻、楮皮制成,隋唐时期甚至出现加蜡砑光的硬黄纸。书写者因地制宜,用笔不拘一格:有的横画“破锋直入如尖刀”,捺画顿挫分明;草书则融合章草与今草,在宗教戒律中透出灵动。

3. 多元书体的“活化石”

篆、隶、楷、行、草五体并存,尤以隶楷过渡时期的“似楷如隶”风格最具研究价值。例如《篆书千字文残纸》以篆为骨、楷为形,揭示了汉字演变的微妙轨迹。

---

三、书写者群像:谁在书写敦煌?敦煌遗书的书写者可分为四类,其身份差异深刻影响了书法风格:

1. 寺院僧人:以抄经为修行,作品法度森严,如《四部律并论要用抄》强调“纵有笔墨不如法”。

2. 职业经生:靠抄书谋生者,技法娴熟但“工整有余天趣不足”;技艺粗糙者则显露出“蹩脚的法度”。

3. 官办经坊人员:专抄典籍,风格接近宫廷写经,如唐代虞昶监制的《妙法莲华经》,末尾列有校勘者名录,体现制度化的严谨。

4. 学士文人:思想自由、修养深厚,代表作如《维摩诘所说经卷中》,笔意自然洒脱,被视为“当时的代表书家”。

---

四、超越宗教:民间书法的生命力1. 教育普及的见证

敦煌寺院兼办学校,常用废弃卷子背面供学生练字。从“天宝八载史令狐良嗣牒”后的习字作品可见,学生每日临摹一二百字,教师批改细致,堪称最早的书法教育体系。

2. 地域文化的熔炉

作为丝路重镇,敦煌书法融合中原、西域、吐蕃风格。如吐蕃统治时期的写本,藏文硬笔书法与汉字楷书并存,展现了多元文明的碰撞。

3. 名家书风的民间转化

王羲之书风通过《瞻近帖》《龙保帖》等临本传入敦煌,经生们将其简化为更易传播的实用笔法,形成“二王精神的民间变奏”。

---

五、结语:民间书法的现代启示敦煌遗书中的墨迹,打破了传统书法史对“名家经典”的单一叙事。这些无名氏的作品,用质朴的线条诠释了“法无定法”的艺术真谛。正如《萨婆阿私底婆地十诵比丘戒本》题记所言:“手拙用愧,见者但念其意”,民间书法之美,正在于那份未被规训的生命力。今日重读敦煌遗书,或许能让我们在追求技法的同时,找回书法最本真的书写初心。

参考文献:敦煌遗书相关研究文献、敦煌研究院数据库、英法俄日藏敦煌写本高清图录。