《小说之物:晚明至清中叶中国文学中的物象》,袁书菲著,哥伦比亚大学出版社2022年版。

“小说中的物象”是中国古代小说研究的一个重要话题。在物质文化史的研究路径之外,该书提出了新的观照可能。袁书菲认为,小说中的物象应当被视为虚构性的标志,而非历史文物的相应例证。文学物象的历史共鸣说明了明清时期个别小说的修辞策略,以及更广泛的小说观念。

该书聚焦于晚明至清中叶时期的白话小说,以《金瓶梅》《转运汉巧遇洞庭红》《杜十娘怒沉百宝箱》《夏宜楼》与《红楼梦》为例,讨论蟒袍、龟壳、百宝箱、望远镜等物品在小说中的呈现。

该书对晚明至清中叶的文本和阅读实践进行了深入分析,对中国文学研究、历史研究、艺术史研究、以及人文学科的物质转向均具有意义。

致谢

简介:小说中的物质

第一章 《金瓶梅》中的蟒袍

第二章 凌濛初的龟壳

第三章 杜十娘的百宝箱

第四章 李渔的望远镜

第五章 《红楼梦》中的平板玻璃镜

第六章 《红楼梦》与倦勤斋:凹陷的历史化

结语 文学中的物象

注释

参考文献

索引

这本书的灵感来自于我的学生们提出的问题,他们促使我将我们共同进入的小说世界更具体地概念化。在阅读冯梦龙(1574-1645)的小说《蒋兴哥重会珍珠衫》时,他们想知道为什么卖珍珠的小贩说“银水要足纹的”1。在研究这些问题的答案时(发现裂纹图案显示了合金中银的百分比),我发现了发掘失落的历史共鸣的乐趣。想到冯梦龙故事中的另一个人物,我开始思考,如果我们对十七世纪珠宝盒的材料特征有更详细的了解,是否能更好地理解杜十娘和她的百宝箱之间的隐喻关系?

连环画《蒋兴哥重会珍珠衫》

《小说之物》一书围绕两个问题展开。

首先,如果能够还原小说中物象(fictional objects)的物质历史,我们对晚明至清中叶白话小说的解读会有什么不同?换句话说,物质文化研究对文学文本有何启示?

第二,作为文学所描绘的对象,小说中的物象扮演着什么样的角色,它们作为文学物象(literary objects)的性质如何帮助我们理解明清时期虚构性的概念化?

我认为,在面对明清白话小说中的物象时,存在着两种读者体验。一方面,这些小说中的物象促使我们将其看作是说明性的,并联想到历史上的类似物;另一方面,它们以相当复杂的方式表述了虚构性问题。

一旦我们深入研究小说物象的物质历史,就会发现它们在文本中的表现形式往往是不一致的。这种混乱可能源于作者的粗心大意,也可能是无意中将新的文本缝合到已有框架中造成的文本插增。

一些对象在不同角色的眼中差异极大,以至于这些表述变得不可调和。无论是什么原因,不连贯的表现手法将文学中的对象与潜在的历史类比对象割裂开来,让我们知道小说物象在文本之外实际没有任何可类比的东西。

这些微妙的不和谐之处给读者造成了片刻的疑惑,使得小说中的虚构物象超越了文本的描述。这些间隙性的怀疑时刻让读者认识到读者感知的局限性,矛盾的是,也赋予了读者一种真实感。

1991年艺术史学家柯律格(Craig Clunas)出版的《长物:早期现代中国的物质文化与社会状况》(Superfluous Things: Material Culture and Social Status In Early Modern China)引起了人们对晚明鉴赏话语的关注,明清中国研究在20世纪90年代初出现了物质转向2。

《长物:早期现代中国的物质文化与社会状况》

随后的几十年中,物质文化研究在明清研究的各个学科中得到了深入的发展。例如,在文学领域,李慧仪(Wai-yee Li)对明末清初物品话语中的认识论转变的研究,蔡九迪(Judith Zeitlin)关于戏剧物品的写作,以及陈恺俊、S. E. Kile和李启乐(Kristina Kleutghen)对技术和工艺的研究,都促使我们更仔细地审视物品话语和物质器物本身3。

多年来,十六世纪晚期的佚名小说《金瓶梅》和曹雪芹(1715-1763)在十八世纪中叶创作的《红楼梦》被当作“影射小说”(romans-à-clef,字面意思是“带钥匙的小说”。译者注:指以假名记录真实人物与事件的小说,或译作“纪实小说”)来阅读,认为可以找回书中人物与历史人物之间的对等代码4。

近几十年来,“钥匙”的概念已从历史人物转向历史实物。在中国,许多关于明清小说中的建筑、园林、饮食、医药和服饰描写的学术专著都是沿着纯文学研究的脉络,将文学作品中的物品与历史文物相匹配(名物学)5。

这种探究模式起源于民国著名作家沈从文对《红楼梦》第41章中描述的古董茶杯的研究6。这种学术研究的当前形式是挖掘历史资源,如皇家工坊的记录和考古报告,以寻找与白话小说的文学物象相类似的事物。

《沈从文讲文物》

对于《红楼梦》这样一部在传统中占据核心地位的小说,这种学术研究的细致程度达到了极致:一位学者在一份历史贡品清单中发现了小人物薛蟠吃掉的暹猪7。

在本书中,我将重点放在晚明至清中叶的章回小说和短篇小说上,中国和美国的学者们最常从中挖掘有关物质文化的信息。学者们将白话小说(而非戏剧、诗歌或文言小说)作为物质世界的知觉信息的储存库。

尽管研究中国小说的学者强调,“白话”小说是一种误称——即并非真正用白话写成的小说——但他们认为,白话小说是用日常用语写成的,这就使人们普遍认为,白话小说反映的是日常生活8。

许多历史学家和艺术史学家依靠白话小说来提供历史实践的例证。在这方面,没有哪部小说比《红楼梦》更值得引用了,这也是我最后两章的主题。

然而,认为白话小说中的物象与历史记录有着如此密切的关系,就是忽略了它们本质上的文学性。通过一系列个案研究,我们可以发现,探讨文学对象的历史共鸣,可以改变我们对明清经典章回小说和短篇小说修辞策略的理解。

令人惊讶的是,对历史背景的关注会让我们发现,小说中的物象在同一文本中的描写往往前后不一,导致读者产生片刻的疑惑,忽略了这些本应一致的描述。从整体上进行观照,这些个案研究表明了读者的误解体验是如何体现明清时期中国独特的虚构性概念的。

在过去的几年中,欧美文学界对文学与物质文化的交叉点进行了大量令人惊叹的研究,这些研究以恢复失去的历史意义为出发点,恢复被压抑的逻辑。

例如,在《事物的观念:维多利亚时代小说中失落的意义》一书中,Elaine Freedgood向我们展示了,《简·爱》既展现又压抑了英国人对红木的欲望导致的马德拉和牙买加的社会与生态破坏9。

《简·爱》

与之相反,我希望寻求恢复被压抑的“不合逻辑”。部分原因是晚明至清代小说中的物象没有得到一致的表述,因此不能简单地将其视为历史物品的图样。

在这里,我们可能会想到《红楼梦》中的平板玻璃镜,在第17、26和51回中,它被描述为镶嵌在宝玉私房入口处的落地独立屏风框中,但在第41回中却被镶嵌在墙壁之间的隔板中,起到了暗门的作用。

文学物象与人物一样,不是通过连贯一致的描写,而是通过读者反复遇到的不连贯的描写而产生文本效果,读者必须通过想象力的补充来解决这些矛盾10。同样重要的是,当读者被虚构对象自相矛盾的表述所迷惑时,会进一步强化对文本的错解与误读之处的关注。

我在本书中研究的文学物象让人注意到,文本策略性地强调了读者感知的不确定性。这样一来,它们就会让读者感觉到,文本内部还有一个读者无法完全感知的世界。

《世界舞台:十七世纪中国的戏剧性》

就像小说中的人物一样,小说中的物象也是由相互矛盾的描述通过想象合并而产生的,读者有意识或无意识地允许这些矛盾的描述同时存在。作为文学文本的读者,我们会接受描写对象时新出现的以及明显的矛盾之处,而不会试图去解决它们。

因此,文学对象的边缘是模糊的。对于大多数读者来说,提供想象的补充,允许不协调之处的存在,在阅读过程中自然而然。

正是因为作为文本效果的文学对象是不协调表征的浓缩,我们才不能把白话小说的物象当作历史先例的例证。我们试图将杜十娘的盒子、宝玉的镜子等小说物象与历史对象联系起来的努力,限制了它们的发展。要求一个虚构的对象符合一个特定的历史类似物的形态,就是把它绑在一张普洛克路斯忒斯之床(Procrustean bed)上。虚构物象不可避免地超越了任何历史前身的空间。

在接下来的章节中,我将讨论一件长袍、一个龟壳和一个匣子、一架望远镜、一面平板玻璃镜和一幅错视画。我选择这些物品有两个原因:

第一,它们都已经存在可以与之对话的第二文献;第二,出现这些物品的章回小说和短篇小说在中国文学的本科课程中很常见。

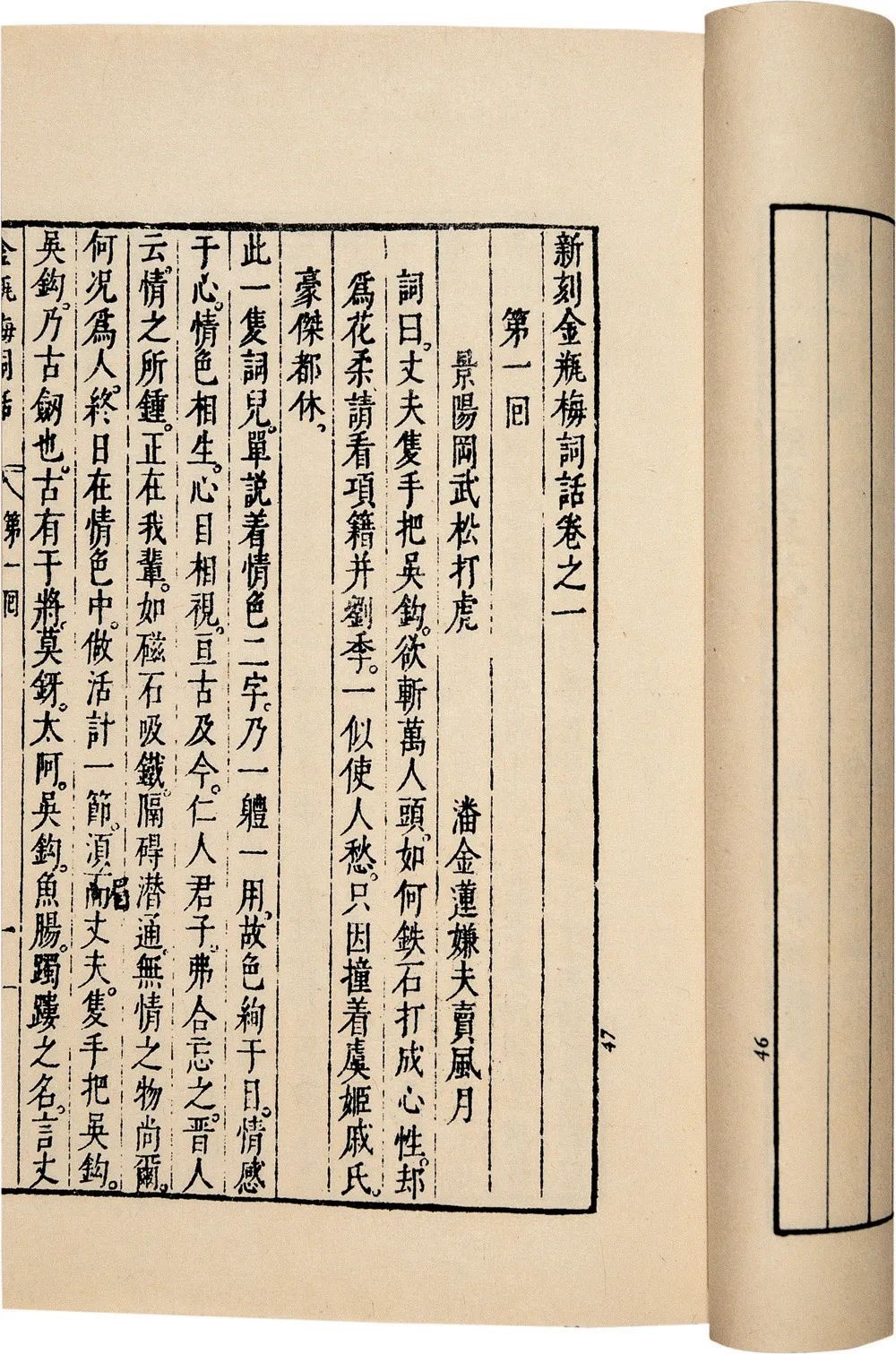

我从小说《金瓶梅》开始,这是中国传统中的第一部家庭小说,其中的家具、服装、舞台习俗,甚至米价,都是我们经常参考的证据。

我讨论的三个短篇小说——凌濛初(1580-1644)的《转运汉巧遇洞庭红》、冯梦龙的《杜十娘怒沉百宝箱》和李渔(1611-1680)的《夏宜楼》,它们引起了大部分关于白话短篇小说和物质文化的研究。最后,我将用两章来探讨《红楼梦》,这是艺术史家和历史学家最常引用来说明问题的晚清文学文本。

连环画《杜十娘怒沉百宝箱》

从16世纪晚期到18世纪中叶,我们大致按照时间顺序进行研究,发现文本中的物品作为虚构性的标志,扮演着越来越复杂的角色。

在《金瓶梅》中,我们可以忽略那些不一致、不协调的描绘,因为它们提醒我们文本是虚构的。

在冯梦龙的《杜十娘怒沉百宝箱》中,读者(与人物)产生了误解,而这些对百宝箱和杜十娘本人的错误理解成为了文本的中心主题。

李渔在《夏宜楼》中对望远镜的性质进行了调侃,既将望远镜描绘成一个具有神力的奇物,又把它描绘成一个纯粹的装置。

当我们读到《红楼梦》时,我们可以直观地感受到,文本正在训练读者看到,我们的误解是双重的,首先是在误解的瞬间,进而是没有意识到产生困惑的可能性,满足于与现实世界的经验不符的肤浅解释。

《红楼梦》反复向我们展示了平板玻璃镜前的人物,他们很快就否定了自己的困惑。这些误解的场景很有启发性,促使我们对误解产生的可能性进行自我反思。

我从《金瓶梅》入手,部分原因是这部小说对物品的兴趣,物品的流通将人物编织成一张交易之网,这是中国早期和中期短篇小说的特点。作者更感兴趣的是描绘多种物品的流通,而不是描述具有中心分量的单个物品。

《金瓶梅词话》

为了与这种对多重性的强调保持一致,小说重点描写了物品被典当、盗窃和伪造时的不当流通。正如小说结尾处人和财产的散失所暗示的那样,强调人和物的无情流通在某种程度上是为了引导读者理解这个世界形式的短暂性。

在第一章的后半部分,我回顾了蟒袍的历史共鸣。蟒袍是一种宫廷服饰,读者在清代小说和戏剧的许多主要作品中都会遇到,但却不再理解其丰富的含义。

史料不仅向我们展示了为什么蟒袍的不当制作和流传如此令人忧虑,而且有助于我们理解为什么《桃花扇》、《儒林外史》、《红楼梦》等文本中出现的蟒袍标志着权力的非法攫取和即将垮台。蟒袍还有助于我们思考小说物象与虚构性之间的关系。它在金瓶梅中的描写既与史实不符,文本内部也不一致,造成了误解的时刻,然而作为读者,我们将之忽视和自然化了。

不过,值得注意的是,虽然这种缺乏内在一致性的情况在我所讨论的后期文本中越来越明显,但在《金瓶梅》中,这种不一致却被轻描淡写地处理了;作者根本不重视一致性。无论这种不一致性是否被主题化,它都起到了将矛盾的描写混为一谈的作用,而这正是我们将要看到的小说物象的特征。

在第二章中,我讨论了凌濛初《初刻拍案惊奇》的第一个故事(1627),题目是《转运汉巧遇洞庭红》。凌濛初的故事涉及一系列物品,最重要的是一个奇妙的龟壳。这一次异国之旅为我们提供了一个前提,让我们去思考物品背后隐藏的价值。

《初刻拍案惊奇》

这个故事以民族志(ethnographic)的相遇为契机,培养读者意识到感知不足的时刻。物体控制着它们出现的环境,并且有着神秘的方式来逃避传统赋予它们的价值。它们的难以捉摸性赋予了它们超出其交换能力的价值。

比较凌濛初的白话小说与其早期文本,可以发现他在白话小说中引入了隐含的省略。他有时省略故事早期文本中的信息,限制读者所读的内容。读者无法完全了解文本“内部”发生的事件。因而在与小说物象的民族志相遇中,读者可能会产生误解。文本将自己定位为文学作品,表明它包含了一个读者只能部分理解的世界。

第三章是关于冯梦龙1624年出版的《警世通言》中最著名的小说《杜十娘怒沉百宝箱》。在明清白话小说中,《杜十娘怒沉百宝箱》定义了中心人物与特定对象的关系。15世纪和16世纪的中国小说通常对发掘人物的内心生活不感兴趣。

不同寻常的是,百宝箱成了故事主人公杜十娘的象征,盒子的不透明成了她自己高深莫测的隐喻。冯梦龙故事的标题体现了杜十娘与匣子之间的隐喻关系,它们都具有神秘的潜在空间,这种隐喻关系不断发展。不过,故事最终还是从匣子的物质属性出发,探讨了名妓与匣子之间隐喻映射的不足。

在最后三章里,我谈到了一些新技术——望远镜、平板玻璃镜、意大利幻觉装饰(Quadratura)的错视技术(trompe l’oeil),这是一种错觉壁画风格,将绘制的建筑特征与真实的建筑特征结合起来。从物质文化的角度来理解这些对象,有助于防止我们重复自己的假设,即第一次遇到这些技术会是什么样子。

望远镜、平板玻璃镜和透视画对于现代读者来说看似是清晰的,因为现代读者倾向于从视觉文化的角度来看待它们;相比之下,从物质文化的角度来看待它们,可以让我们思考这些西方传入的新奇物品是如何融入中国悠久的传统文化的。

我之所以选择这些作品,部分原因在于技术的新颖性引起了人们对新的叙事技巧的关注。在第四章中,我研究了李渔的短篇小说《夏宜楼》,在这篇小说中,一个奇怪的装置——单筒望远镜激发了关于思想表现的实验。

大多数现代读者会认为望远镜的决定性特质是它的放大能力。但是,如果我们花点时间考虑一下望远镜的材料,我们就会注意到一个对十七世纪的读者来说前所未有的特点,那就是它的单目性。李渔以单筒望远镜为借口,放弃了传统的全知叙述,转而以更受限制的视角来表现单个人物。

李渔对望远镜的描绘在两种形象之间交替,一种是具有传送能力的非凡之物,这种能力在历史上往往属于铜镜;另一种是放大能力实际上非常有限的技术工具。这种交替在一定程度上是因为李渔在未加标注的情况下引用了苏州青年镜匠孙云球(1650-1681年后)所著的《镜史》中关于镜片的论述。

《镜史》

望远镜的去神秘化并非一劳永逸,李渔一再重塑望远镜的幻象,仿佛在为读者演绎一个不断进入幻象又不断脱离幻象的过程。

在李渔这位乐观的叙述者手中,这种幻觉与幻灭之间的转换与《石头记》中的形式截然不同。但是这可以被看作是我在第五章和第六章思考的准备,关于《红楼梦》向读者提出的主要命题:同时投入和撤出它所描述的感官世界,而不是投入先于撤出,或撤出先于投入。

如果我们从物质文化的独特优势来看晚明清白话小说,我们会看到它的核心是对现象形式之不稳定性的关注。

在第五章中,我考察了《红楼梦》中关于主人公贾宝玉房间里的一面平板玻璃镜的一组著名场景。和第四章一样,新技术使新的视角成为可能;平板玻璃打破了已有的空间感知模式。

在此,我从物质文化和视觉文化的角度来探讨这面镜子,十八世纪中国的平板玻璃镜传统上是镶嵌在双面木质屏风框架中的,我希望讨论这种做法可能会带来什么不同。屏风框架材料所允许的双面性至关重要,因为它确保了镜子不被视为“我”的意义的强化。

相反,镜子能让遇到它的人克服单一的主观视角。在乾隆皇帝的一首诗中,这一点被运用得淋漓尽致。他对窗中倒影的观察使他以一种新的方式栖息于空间之中,他从肉体的观察位置中解放出来,并突然获得了一种全景式的视角。这也是他主张自省和公正洞察与善政相关联的基础,而磨光的铜镜正是善政的传统形象。乾隆从本土化的、传统的角度诠释了新近从西欧引进的先进技术。

宝玉房间里的平板玻璃镜体现了一种想象再现的方式,它削弱了关于指称对象稳定性的假设,并使我们能够重新考虑镜子作为书的比喻。与我们作为读者所期望的相反,镜子并没有展现与所反映事物的类似或相近的意义,而是照亮了它所反映的事物的虚无。

因此,《红楼梦》中的平板玻璃镜打破了参照结构,而不是提供了参照结构。实际上,它颠倒了真实的概念,表明了阅读小说让我们意识到日常经验本身即是虚幻的。

在第六章中,我提出这样一个问题:文学文本是否可以为历史学家和艺术史学家提供阅读历史文本和物质文物的策略?我不是指白话小说能够提供给我们历史实践方面的信息,而是用白话小说在读者身上培养的思维习惯来阅读物质文化。

正如历史学家高彦颐(Dorothy Ko)和艺术史学家乔迅(Jonathan Hay)向我们展示的那样,明清时期的装饰品和文学作品一样复杂难读11。那个时期的小说如何能够帮助我们用被文学塑造的思维方式来解读文物呢?

在第六章中,我研究了一幅画,这幅画是18世纪70年代早期中国的错视画学生在紫禁城创作的,画的是一个站在门框上的女孩。

我结合《红楼梦》中的一个场景来解读这幅画。在这个场景中,刘姥姥,一个来自农村的乡下老妇人,看到了一幅她认为是真实的女孩的画。我重新审视这幅画和这个场景,目的是要表明,当我们根据《红楼梦》本身关于透视主义的论述,以及小说对语言和物质形式之间关系的关注来解读这幅画时,我们会对这幅画有新的理解。

孙温绘刘姥姥一进荣国府

我们没有关注单焦距透视法在画作上造成的错觉,也没有关注形状和形式上的体积错觉,而是看到博洛尼亚多焦距透视法(Bolognese polyfocalism)使用了多个消失点,在观众走过时营造出凹陷空间的外观。

18世纪中国人对于在北京遇到意大利错视画的描述表明,对于中国观众来说,透视主义被理解为凹陷空间的流动实体化,正是凹陷空间吸引了观众进入绘画的墙壁。

在这里,欧洲的技术又一次被解释为一个传统的中国命题。学者们认为,乾隆宫殿墙壁和天花板上的全景错视画,是为了欺骗人们的眼睛。

事实上,当我们把这些画作放在小说和轶事的背景下来考虑时,很明显,它们不是简单地欺骗眼睛,而是引用了错觉的概念,以鼓励人们进行冥想。这些画的建筑布局加强了这种观点。它们通常被放置在皇帝冥想的空间附近,提醒观众现象形式的虚幻特质。

蟒袍

我们不能完全排斥将白话小说作为历史参考的说明,也不应谴责自己沉迷于此。与其简单地强化“小说捕捉历史环境”这一概念,我希望提供另一种选择:我所讨论的小说物象表明,如果我们相信世界在我们眼中的完整性,我们就会理解错误。

并不仅仅是文本所描述的物象与历史对象的接近使其看起来真实。对小说物象偶尔出现的矛盾描写所造成的混乱,实际上使该对象更加生动。从这个意义上说,这些物象要求我们意识到知觉的不可靠,而不是把它们当作了解过去的透明镜头。在小说物象源自历史对象的信念与小说物象作为误读场所的特殊地位之间,文本创造出一种张力。正是这种张力最终让读者相信了虚构对象的真实性。

在北京的一个夏天,我正在研究18世纪的平面镜时,我的公寓被盗了,我的iPhone和电脑也被偷了。第二天,我在当地派出所天真地乞求警察找回我的设备,“找到我的iPhone”显示我的手机在广州的一个地址。

凌濛初画像

几个小时后,我终于明白,就像凌濛初故事中的银锭在与守财奴金氏的缘分已尽时离开了他一样,我的手机注定要在广州找到另一个家。

谈话无果后,我从入口离开了。门边挂着一面大大的平板玻璃镜,大约10英尺高,12英尺宽。这面镜子是为了提醒警察,必须有一个不同于任何主体位置的总体视角,即公正的“俯瞰视角”,这也是乾隆帝借助镀银玻璃技术实现的目标。

几天后,我走进当地一所小学的正门,发现楼梯脚下的双面屏风框里有一面大大的平板玻璃镜,它放在那里不是为了仪容上的照鉴,而是为了鼓励精神上的自省。在18世纪的北京,平板玻璃镜仍在发挥作用,尽管有时会被当代生活的喧嚣所掩盖。

本书一开始,我提出了这个问题:文学物象如何帮助我们理解明末清初的小说观念?我选择这些文本的一个原因是,一些研究将明清白话小说以历史拟态为基础这一逻辑作为前提。

我一直在推进这一假设,询问如何在历史语境中更好地理解小说物象,从而改变它们的解释力。但是,仅仅考虑外部历史进程(如皇帝的玻璃杯在全球的流通)是无法得出此类文学作品的意义的。

正如我们所看到的,文学物象超越了学者们假设的潜在类比历史对象。我们在第三章“杜十娘的百宝箱”中探讨了隐喻映射的匣子性质,这或许可以作为将文学物象映射到历史文物的一个类比;任何等同都不是终极的。

从这个意义上说,这些虚构文本参与了读者对真实性的期待,但并不完全满足这种期待。这些文本并不完全认同“历史事物先于虚构表述而存在”的假设(这一假设可以说在柏拉图的《理想国》中就已开始)。

《理想国》

与其将明清中国的小说物象视为模仿(mimetic),我们不如将它们视为指示(deictic)。它们的各种表现形式指向一个想象的潜在空间,一个“虚”而非“实”的空间。它们的意义总是情境性的。

早些时候,我注意到,仅仅根据它们与历史记录的关系来思考白话小说的物象,是忽略了它们本质上的文学性。明清时期的小说建立在阅读的时间进程之上。

宝玉卧室的平板玻璃镜的描写就是一个很好的例子,它既是一面独立的镜子,又是一面挂在墙上的镜子。读者在阅读文本的过程中会遇到不协调的物象描绘。

从这个意义上说,在明清时期,虚构性的概念既是本体论的,也是可操作的。这些文本希望赋予我们的不是真实感,而是同时存在但又互不相容的观点所带来的令人眼花缭乱的体验。

倦勤斋

我在第6章讨论了乾隆园林的全景画,部分原因是这些画作通常被认为涉及对真实的模仿,为虚构的操作性概念提供了一个切入点。如果我们思考乾隆园林中的错视画的建筑定位,再考虑一下故宫中多处建筑中重复摆放的同一幅画的复制品,我们就会明白,这些作品并不是为了制造幻觉来欺骗观众。

相反,随着观众走近画作,画作中的形式会发生变化,这表明观众走向画作的动作才是关键;观众实际上是在与画作互动,从而产生幻觉。

此外,这些全景画都被放置在冥想之处,这表明作品的体验是预备性的:错视画提醒人们,对现象形式的类似体验构成了我们周围世界的幻觉。

正如乾隆的《镜喻》告诉我们的那样,观看映像并不一定是为了欣赏摹仿。相反,它是关于学会在可能互不相容的观点之间移动,以一种公正的视角,摆脱单一的、主观的立场。当我们理解乾隆园林的错视画不是在用逼真来欺骗眼睛,而是在创造幻觉,让我们暂时居住在幻象之中,然后幻象随着观众的前进而消失时,我们就能更好地解读错视画中的“映影”。

意识到错觉意味着我们从中撤出。我们并没有被这种错觉所愚弄,而是意识到,我们正在参与一个更为复杂的过程:投身于虚构的事物,然后又从中抽身。《画壁》和与之相关的各种轶事都指向明清时期虚构性概念的一个特征:文学文本的虚构性引导着我们思考现象经验的虚构性。

《红楼梦》第23章中,主人公宝玉坐在石头上读十三世纪的《西厢记》。宝玉刚读到“落红成阵”一句,一阵花瓣雨飘落在他的那本《西厢记》上12。在一个偶然的瞬间,宝玉读到的这句话描述了他所处的环境,暗示了书中的世界和书外的世界是共时的、相互渗透的。

《西厢记》的文本进入了《红楼梦》的世界并融入其中,“落红成阵”中的“阵”字和 “落”字出现在小说的描述中——“只见一阵风过”。此处再次使用了“阵”字,花瓣则“落得满身满书满地皆是”13。

吴青霞绘《西厢记》

在一个广阔的瞬时,书中的世界与书外的世界充满了张力。宝玉既将书握在手中,又被书中的世界所笼罩,栖息于两种参照系之中。这种边界的多孔性是书内外世界之间相互渗染的核心。它允许《西厢记》的非物质环境突然出现在《红楼梦》的物质形式中,展示了一个我们几乎可以预见的指涉:小说将出现在读者的世界中。

这一刻更具有暗示性:落在宝玉和书上的花瓣雨暗示着欲望正在被唤醒。当花瓣落在宝玉的身上时,他充满了对这个世界形式的渴望(我们可能会想起《维摩诘经》中的天女散花,天女对僧人舍利弗下的花瓣雨)14。

虚构幻象本身的体验激发了对世俗体验的渴望。因此,《红楼梦》上演了一个无意识阅读的场景,表明阅读小说可以成为一种技巧,使人栖息于触及和疏离的结构之中。按照这种观点,小说作用于读者,培养读者在张力中把握书内外世界的能力。

立式屏风中的玻璃镜

读者从一个存在跨越到另一个存在,同时栖息两个领域中。在我们已经考虑过的情节的线性轨迹中,小说的物象表明,在叙事过程中从投身到撤出的轨迹,不过是对更深刻地理解这个世界现象形式的内在虚无性的一次预演。

明清小说的物象促使读者在意识到文本虚幻性的同时介入文本的感性世界,为理解文学文本的虚构性和日常生活的虚构性开辟了道路。

明清小说的读者如同那些看到壁画的观众一样,跨越了两种认知方式。当我们体验到寻找文学物象的历史参照物的快感时,我们和朱孝廉一同站在墙内,在欲望的王国里寻求着对物质和感官的依附。当我们考虑文学物象对明清虚构观念的作用时,我们和那个在壁画上弹琴的和尚站在一边。和尚那一边看起来似乎更为复杂。

然而,任何一个立场都不应该凌驾于另一个立场之上。我们的视角应该是双焦点的:寻找文学物象的历史参照,使我们能够想象这些小说和故事写作的背景,这与文学物象作为文本效果的概念一样重要,而且确实为后者提供了必要的基础。

最终,通过沉浸在对历史参照物的学术渴望中,我们认识到,用《天女散花》的话来说,“万物皆如此——它们不存在,但也不是不存在”15。

清代首饰匣

作者近照

袁书菲(Sophie Volpp),哈佛大学东亚语言文明博士,现任伯克利加州大学东亚语言文化与比较文学系教授。已出版著作《世界舞台:十七世纪中国的戏剧性》(Worldly Stage: Theatricality in Seventeenth-Century China)、《小说之物:晚明至清中叶中国文学中的物象》(The Substance of Fiction: Literary Objects in China, 1550–1775)。(本文翻译:王璐瑾)

注释:1. 冯梦龙《蒋兴哥重会珍珠衫》,《喻世明言》,杭州:浙江古籍出版社,2015年,第8页。

2. Craig Clunas, Superfluous Things: Material Culture and Social Status in Early Modern China (Cambridge: Polity Press, 1991).

3. Wai-yee Li, “The Collector, the Connoisseur and Late-Ming Sensibility,” T’oung Pao, 2nd series, 81, no. 4/5 (1995): 25–302; 李惠仪《世变与玩物——略论清初文人的审美风尚》,《中国文哲研究集刊》2008年第33期,第35–76页;Judith Zeitlin, “The Cultural Biography of a Musical Instrument: Little Hulei as Sounding Object, Antique, Prop and Relic,” Harvard Journal of Asiatic Studies 69, no. 2 (2009): 395–441; S. E. Kile and Kristina Kleutghen, “Seeing Through Pictures and Poetry: A History of Lenses (1681),” Late Imperial China 38, no. 1 (2017): 47–112; Kaijun Chen, “Transcultural Lenses: Wrapping the Foreignness for Sale in the History of Lenses,” in EurAsian Matters: China, Europe and the Transcultural Object, ed. Anna Grasskamp and Monica Juneja (Heidelberg: Springer, 2018), 77–98; and “Craft in Six Records of a Life Adrift,” in Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews 39 (2017): 95–117.

4. 关于二十世纪早期将《红楼梦》作为影射小说来解读的研究,见Haun Saussy, “Authorship and The Story of the Stone: Open Questions,” in Approaches to Teaching The Story of the Stone (Dream of the Red Chamber), ed. Andrew Schonebaum and Tina Lu (New York: Modern Language Association of America, 2012), 70; 以及David Hawkes, “Introduction,” in Cao Xueqin, The Story of the Stone, vol. 1, trans. David Hawkes (London: Penguin Books, 1973), 46. 关于《金瓶梅》的研究,见郑培凯《酒色财气与〈金瓶梅词话〉的开头》,《中外文学》1983年第4期,第42-69页。

5. 关于此类文学研究,见孟晖《潘金莲的发型》,南京:江苏人民出版社,2005年;扬之水《物色:金瓶梅读“物”记》,北京:中华书局,2018年。另见扬之水关于名物学的评论文章《关于“名物新证”》,《南方文物》2007年第3期,第79-80页。

6. 沈从文《“[分瓜]爮斝”和“点犀喬”——关于《红楼梦》注释一点商榷》,《光明日报》1961年8月6日刊,第4页。

7. 侯会《红楼梦:贵族生活揭秘》,北京:新华出版社,2010年,第69页。

8. 关于“白话小说”,最简洁的定义是文言小说的对立面,如同欧洲人将地方语言与拉丁语(受教育者使用的书面语言)对立起来。白话小说不是用日常语言创作的,而是用官话创作的。Patrick Hanan, The Chinese Vernacular Story (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981), 1. 此外,白话小说还包含许多文言部分,从古典诗歌到韵文再到法律文件。商伟认为,白话一词不仅用词不当,而且对汉语写作也构成了误导,“因为汉语书面语言几乎总是与口语不一致”。Shang Wei, “Writing and Speech: Rethinking the Issue of Vernaculars in Early Modern China,” in Rethinking East Asian Languages, Vernaculars, and Literacies, 1000–1919, ed. Benjamin Elman (Leiden: Brill, 2014), 256.

9. Elaine Freedgood, The Ideas in Things: Fugitive Meaning in the Victorian Novel (Chicago: University of Chicago Press, 2006), 30-54.

10. 凯瑟琳·加拉格尔(Catherine Gallagher)对文学人物的思考可能与此有关。借鉴罗兰·巴特在《S/Z》中关于读者通过在虚构文本中反复接触专有名词来塑造人物形象的观点,加拉格尔对人物阅读中的不连续性体验的重要性进行了复杂的阐述。Roland Barthes, S/Z: An Essay, trans. Richard Miller (New York: Hill and Wang, 1974); Catherine Gallagher, “The Rise of Fictionality,” in The Novel, ed. Franco Moretti, 2 vols. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006), 1: 359–60.

11. 参见Dorothy Ko, The Social Life of Inkstones: Artisans and Scholars in Early Qing China (Seattle: University of Washington Press, 2018); Cinderella’s Sisters: A Revisionist History of Footbinding (Berkeley: University of California Press, 2005); Every Step a Lotus: Shoes for Bound Feet (Berkeley: University of California Press, 2001); and Jonathan Hay, Sensuous Surfaces: The Decorative Object in Early Modern China (Honolulu: University of Hawai‘i Press), 2010.

12. 曹雪芹、高鹗《红楼梦》,北京:人民文学出版社,2000年,第241页。Cao Xueqin, The Story of the Stone: A Chinese Novel by Cao Xueqin in Five Volumes, vol. 1, trans. David Hawkes (New York: Penguin Books, 1980), 463. 我对霍克斯的译文稍作修改,部分借鉴了奚如谷(Stephen H. West)和伊维德(Wilt L. Idema)对《西厢记》的翻译。在《西厢记》中,“落红成阵”出现在第二卷的开头,失恋的莺莺用这句话表达了她对张生的思念,同时也表达了她青春逝去的感慨。霍克斯将之译为“the red flowers in their hosts are falling”,奚如谷和伊维德翻译为“Fallen flowers form battle arrays”。这句话也可能让人联想到,在莺莺说话的那一刻,她所居住的寺庙正被军队包围着。见王实甫著、王季思校注、张人和集评《集评校注西厢记》,上海:上海古籍出版社,1987年,第47页。Wang Shifu, The Moon and the Zither: The Story of the Western Wing, trans. Stephen H. West and Wilt L. Idema (Berkeley: University of California Press, 1991), 219.

13. 这里的措辞也预示了黛玉在第二十七章《葬花吟》中的第一句“花谢花飞花满天”。曹雪芹、高鹗《红楼梦》,北京:人民文学出版社,2000年,第290-291页。Cao Xueqin, The Story of the Stone, vol. 2, trans. David Hawkes (New York: Penguin Books, 1980), 38–39.

14. Burton Watson, trans., The Vimalakirti Sutra (New York: Columbia University Press, 1997), 91.

15. Watson, The Vimalakirti Sutra, 91.