近年来,数字艺术引发的关注正在逐渐走高。从疫情期间线上展览所启示的思考,到实体行业复苏后各知名机构重磅巡展带来的震撼,在当代互联网生态的加持下,它正在由陌生走进人们的日常。

飞行器穿梭极昼与极夜之间,植物在催化仪器的作用下加速合成生命体所需的营养,建筑朝任意方向延伸出收发信号的触角……每当外界谈论起数字艺术,似乎总会把关注焦点集中到它光怪陆离的外表。颠覆架上艺术的造型与观看经验,数字艺术呈现新鲜交互模式的同时,也对部分过往艺术理论关于媒介、思维与技法的适用边界提出了挑战。另一方面,社媒流量的汇聚也使得数字艺术产生诸如时尚广告、产品展示和界面设计等切合现代商业价值的延伸。以艺术概念为纽带,传统、当代与未来在此凝结成了一段“哲学三问”式的话题,时刻牵动着外界它的好奇。

为此,99艺术采访了四位数字艺术从业者。他们中有人是职业艺术家,有人则在相关领域担任教职,从对艺术品的构思、创作、审视以及传播与收藏等多方面为我们解读有关这个艺术门类的内涵。作为亲历者他们的看法或许是局部的,然而足以浓缩许多宝贵的认知图景片断。

受访艺术家

艺术家 崔昱

roubit studio - 文华、田奇子

艺术家 刘桂羽

艺术家 任庆齐

从事数字艺术的动机或认知起点是什么?

1

刘桂羽:

惊奇感,是数字艺术吸引我的一个重要特征。将数字媒介与新材料和物理结构融合,可以进行许多创意表达,并带来多维的体验感。最早是在本科二年级时,我接触了互动影像课程。在学习和实践中我体会到了创作交互影像的乐趣,并开始关注身体在交互体验中的感知变化。我的正式艺术创作始于本科毕设阶段,之后我开始探索通过数字艺术装置延伸身体感知的方式。

在创作过程中,我经常以技术介入的方式探讨身体与环境的关系,例如互动影像和智能可穿戴装置。在作品《身体书写》当中,我构建了一个诗歌生成的语料库,装置能实时读取身体行为动作并转化为触发信号。观众可以穿上智能装束,通过不同的身体行为动作写诗。这件作品参加了今年的首届中国数字艺术大展。

刘桂羽

《身体书写》

2019,智能可穿戴装置,诗歌生成程序,感应电路

Roubit Studio:

2020年疫情的爆发,导致我们的线下展览被取消,由此对装置类作品制作、运输、安装、维护和存放的高昂成本有了新的认识。所以我们尝试先将自己的作品数字化,再去参加一些线上展览。此外在传统广告拍摄领域,数字作品的商业需求爆发性增长,也解决了工作室生存的问题。

Roubit肉比特

《虚拟时尚板块:ROUVATAR——“感官联觉 Synesthesia”》

导演:田奇子;艺术指导:梁文华;CG制作:肉比特数字工作室

数字影像,尺寸可变,2022

作品尝试将人体感官的失调和不确定性作为创作的出发点,尝试创作一款能够混淆感官的联觉器。去幻想眼睛是否能够通过触摸去“看”,去思考如何控制凭空出来的一双手,去尝试通过皮肤进行呼吸。

任庆齐:

我一直对科技与艺术之间跨界的融合感兴趣。正好数字艺术提供了这样一种形式,可以通过编程、数据、虚拟现实等手段,打破传统艺术界限,创作出多维度、互动性的作品。同时它充满了未知性和不确定性,这让我感到兴奋。每一次创作都是一次技术与艺术的实验,结果可能并不完全可控,但正是这种不可控性让我看到了更多的可能性。

任庆齐

《失控》

生成影像,尺寸可变,2023

在这个以手机为中心的数字时代,每个人的相册都是一个独特的故事集,记录了无数瞬间和记忆。并非所有捕捉到的瞬间都是完美的,模糊的轮廓、过曝的光线、不经意的抓拍,这些都是日常记录过程中难以避免的“瑕疵”。但正是这些不完美,提供了创造新形式美感的机会,通过艺术的手段转化为一种独特的错位美。通过将这些不完美的图像进行重叠处理,我们不仅仅是在物理层面上叠加图片,更是在叠加时间、情感和记忆的碎片。通过引入一定程度的“失控”,让最终的图像产生出预料之外的效果,增加艺术作品的独特性和不可预测性。最终生成的图像,就像是时间的密集缩影,每一层都承载着特定的故事和情感,而整体则展现了一种错位美感。

崔昱:

我的艺术创作之路可以追溯到美院时期。那时,艺术界普遍流传着“架上已死”的说法,意思是传统的绘画和雕塑艺术形式似乎已经到达了瓶颈,无法再提供创新的突破。这个观点让我意识到数字艺术作为新兴的媒介,在艺术创作中具有独特的价值和潜力。更重要的是,数字艺术和技术发展之间的快速变化赋予了创作者巨大的挑战性。艺术家不仅需要跟上科技的步伐,还要确保自己的创作不流于表面,能够深入到思想和技术的结合中去,打破常规的艺术语言。

而我选择这个领域正是因为它充满了未知的可能性,挑战与创新并存。但在我的创作过程,我并没有完全沉浸在数字艺术之中,而是将其与装置艺术结合,尝试将艺术、科技和空间元素结合,探索更加多维的艺术表达方式。通过这种方式,我能更好地诠释当代艺术的多样性和复杂性,同时也避免了仅仅依赖数字艺术本身所可能带来的局限性。

崔昱

《本能的尾巴》

动态装置,树脂、铝型材、电子元件等,2.2 × 0.6 × 1.2 m

与传统艺术门类品相比,数字艺术最显著的特征是什么?

2

刘桂羽:

与传统艺术门类相比,我感觉数字艺术在体验上更具有交互性。数字艺术作品通常允许观众与之互动,这种互动性是传统艺术形式所不具备的。观众可以通过点击、触摸、移动或以其他方式与作品进行互动,从而影响作品的表现形式或内容,也增强了观众的参与感。我一直对通过作品表达身体感知的变化感兴趣,我的大部分创作融合了交互影像和智能可穿戴装置。比如我现在的研究主题正是“感官界面”,通过探讨“身体情绪与状态的表现”、“身体对环境的感知延伸”与“身体与虚拟界面的链接”等内容,探索环境如何影响身体和感官。这个过程自然激发出许多数字艺术探讨的话题,如虚拟与现实、远程与在场、具身与离身等。

刘桂羽

“感官界面”主题系列作品创作探索

智能可穿戴装置,数字艺术

Roubit Studio:

数字艺术最显著的特征就是艺术对观者感官的全方位覆盖,这种覆盖和表达是直接的,也是即时的。通常它对感官的刺激,远大于对思想影响。

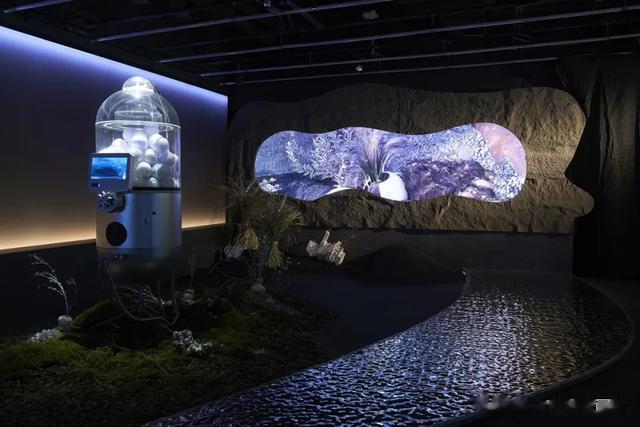

Roubit Studio

《仙馔珍馐 AMBROSIA》展览现场

导演:田奇子;艺术指导:梁文华;CG制作:肉比特数字工作室

数字影像,5036 × 2160,2023

影像作品根据乔瓦尼·贝里尼的绘画《诸神的盛宴》中,当生育神普Priapus试图掀起酒醉的仙女Lotis的裙子的时候,却被一声驴叫惊醒了宴会中的希腊众神的情景进行了重新解读。试图以“蜜酒(Ambrosia)”作为线索,从仙女Lotis的视角,描述一种酒醉状态下身处喧闹宴会以及危险将至的迷离意识。

作品同时也是在用数字影像的形式以及一种多民族主义后现代文化的视觉语言,回应唐娜·哈拉维在上世纪八十年代提出的,针对未来的赛博格时代,一种新型的性别权力统治与反抗压迫的关系将会发生。

任庆齐:

数字艺术依赖计算机技术、软硬件等作为创作工具,通过程序实时生成的视觉、AIGC、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)等。数字艺术不仅让艺术家拥有更大的创作自由,也开辟了更多创作的可能性。

数字艺术具有可变性,通过算法、数据和技术手段,赋予作品持续演化的能力。也就是说,一些数字艺术作品会随着与观众的互动,环境的变化或时间的过程,呈现出不同的形态或效果。这种动态性让艺术作品具有了“生命”,使它们不再是固定的,而是可以“生长”的作品。数字艺术的沉浸式体验拉近了作品与观众之间的距离,让观众参与到作品之中,观众不仅能“看”到艺术作品,还能“进入”艺术作品之中。将观众完全包裹在虚拟影像之中,创造一个身临其境的环境。

任庆齐

《多维迭代》

Mapping、动态影像、人工智能艺术,尺寸可变,2023年

作品在深圳市民中心43栋楼体播放,以福田中心区地标建筑群的270度超宽视野“天际屏幕”作为创作界面 。作品的画面元素为星球、细胞和数据等内容的抽象表达,整体色调以“科技蓝”为主,源自于植物孕育生长中所需的蓝色光谱,象征着城市生态的融合与共生。

科技介入当代艺术是前者抬高了后者的欣赏门槛,还是后者稀释了前者的复杂性?

3

刘桂羽:

从表面看的话或许都有。如果与传统架上作品做比较,数字艺术可能需要观众具备一定的技术知识或背景才能充分理解和欣赏。但整体考量的话,更多的是一种互补性,科技和艺术可以相互融合,科技提供了新的表达手段,而艺术也能为科技赋予灵感和启示。科技与艺术融合过程中的相互激发,也带来了全新的体验。关键在于艺术家如何平衡好科技的使用和艺术表达,以及观众如何适应和理解这种新的艺术形式。

Roubit Studio:

我们认为以国内群众对当代艺术的了解以及普及程度而言,更多是后者稀释了前者的复杂性。对于国内的观众来说,从比较有逻辑的科学理论作为前提,去了解一件当代艺术作品所想表达的内容和创作动机,其实比通过一大段抽象的艺术与哲学词汇堆砌的展签去了解要容易得多。我们甚至认为科技的介入甚至降低了当代艺术的欣赏门槛,当下新媒体艺术展高昂的门票依然火爆就是最好的一个例子。

Roubit Studio

《植民——城市野地计划》

导演:田奇子;艺术指导:梁文华;CG制作:肉比特数字工作室

数字影像,3840 × 2160,2020

城市中的野地是一种复合型的生态系统,其美学价值和生态价值一直被现代文明生活所忽视。与城市其他的生态系统不同,城市里的野地是外来物种的天堂,城市特殊的生态环境使得这些物种可以忽视地理与气候的差异,生长在离原产地数千公里以外的地方。自发性的城市植被是文明与自然的共同选择,这些外来物种更适合且应该在这个城市的生态系统担任更加重要的角色。

任庆齐:

这两种都会存在。一些作品难免会涉及到复杂的数据处理、算法生成等问题,艺术家要通过技术语言来表达创意。观众如果没有足够的背景知识,可能会难以理解作品的本质,甚至无法捕捉到作品想要表达的含义;另外一种是创作者将复杂的技术以视觉、听觉、触觉等多感官的体验呈现给观众,将技术的复杂性转化为多感官的体验,观众不需要了解具体的原理,便能直接感受其中的氛围。一些数据可视化的作品,艺术家可以将枯燥的数据、复杂的算法转化为图形或动画,让观众在不理解背后算法的情况下,依然能够欣赏艺术的表现力。

崔昱:

我认为科技的介入,既提高了艺术家的创作门槛,也降低了观众的欣赏门槛。对艺术家来说,传统的创作方式似乎变得越来越“纯粹”了:雕塑家不再满足于雕刻石像,画家也不再只用油画刷涂抹画布了。我们现在看到的艺术创作变得极其多元,媒介的选择已经如同无限的调色板——不止是画笔和雕刻刀,还加入了虚拟现实、人工智能、互动装置... 每个艺术家都在“问”:如何将这些看似不相关的技术融入创作中,究竟是出于对技术的深度理解,还是仅仅停留在视觉吸引力的层面?而这其中的“融入”,未必能简单定义为技术的应用,它更像是一场哲学性的自我对话:艺术是否只不过是技术的装饰,还是能通过这些媒介更深刻地反映出人类的情感、思考与困境?

这些问题反映了一个有趣的现象:虽然每年的毕业展上,展览的观展人数年年创新高,且观众的年龄逐渐年轻化,但其中真正值得细品的艺术作品却越来越稀少。表面上看,科技让艺术变得更加“亲民”,观众不再是单纯的旁观者,而是可以参与其中、互动其中,甚至成为艺术的一部分。但这种参与感和互动性,似乎也让许多艺术作品的内涵被迅速稀释,变得更像是视觉效果和打卡体验,而非思想深度的体现。

如今技术已经不再是简单的工具,而是创作的一部分,它要求艺术家拥有更加跨学科的能力。艺术家必须学会驾驭技术,避免仅仅依靠炫目的效果来吸引观众,而忽略作品背后的思想与情感。这使得艺术的创作变得更具挑战性:你不再是一个简单的绘画者或雕塑家,而是一个需要理解、驾驭并与技术对话的“跨界艺术家”。在这个过程中,真正有感染力、具有深度的作品变得愈加珍贵,毕竟,只有那些在技术与创作理念之间找到真正平衡的作品,才能跨越时代的考验。

崔昱

《豌豆花》

动态装置,树脂、PVC、电子元件等,3 × 3 × 3m左右,尺寸可变

创作中遇到过哪些这个艺术门类相对特殊的困难?

3

刘桂羽:

创作过程中其实还好,更多困难来自作品的展览或呈现。因为我的很多创作都是互动式的数字艺术装置,需要观众参与互动。作品的交互方式、程序的实时响应和作品维护都比较复杂,这些可能是我遇到的主要困难。

Roubit Studio:

这个门类比较特殊的困难是技术迭代太快,很多工具和创作手段往往两三年就会过时或低效。数字艺术家往往很难能深度到技术底层,很容被技术的迭代牵着鼻子走。

任庆齐:

数字艺术往往要求艺术家具备跨学科的知识,需要理解技术层面的内容,以及经常涉及到程序设计和硬件搭建。与程序员、工程师等技术人员的合作,有时会因为专业语言的不同或创作理念的差异导致沟通困难。

任庆齐

《光之迭代·绿色律令》

尺寸可变,2024

《光之迭代·绿色律令》是一部结合了光影艺术、数据可视化和人工智能的影像mapping作品,将"绿色律令"作为可持续生活的核心理念,通过一系列的自然生态光影元素和动态的数据可视化,将城市的脉动与建筑的静谧巧妙结合,展现了一种充满活力的城市生态。

欧美同类艺术滥觞的巨大影响力下,你觉得输出东亚艺术家本土语言或概念的空间有多少?

4

崔昱:

我认为东亚艺术家的本土语言和概念仍然有很大的空间,特别是在数字艺术和新媒体艺术的领域。东亚文化本身具有丰富的传统和深厚的哲学底蕴,如中国的儒家思想、日本的禅宗哲学、韩国的传统艺术等,这些元素在当代艺术创作中仍然能够提供独特的视角和表达方式。在数字艺术中,东亚艺术家可以通过将这些传统文化与现代技术相结合,创造出具有鲜明个人特色的作品。

崔昱

《章鱼》

动态装置,树脂、电子元件、传感器,1.2 × 1.2 × 0.35 m

在科技迭代愈发迅速的背景下,如何应对作品内容的时代适应性变化?

5

刘桂羽:

我认为尽管科技和媒介在不断变化,但艺术的核心美学价值和思考是相对稳定的。在创作过程中,艺术家应该保持开放的心态,勇于实验和尝试。新的媒介会带来新的作品呈现形式和新的思辨关系,但艺术家只要拥有自己研究和创作的核心脉络,将艺术理念与时代发展结合,将内容与技术达到好的耦合状态,作品自然会呈现好的效果。

崔昱:

在科技快速迭代的今天,艺术作品的“时代适应性”变得越来越具有挑战性。数字艺术和新媒体艺术特别依赖于技术的进步,而随着每一次科技的飞跃,艺术的语言、形式和表达方式也随之变化。这对于艺术家而言,既是机遇也是考验。我们不仅要敏锐捕捉新兴技术的脉动,还要学会如何在这些变幻莫测的潮流中游刃有余地找到创作的方向。

然而,技术的更新换代并不意味着作品内容和内涵的随之更替。艺术的核心——那份情感的共鸣、深刻的思考与不变的精神表达,是超越技术的。正如科技在不断推进,艺术也应具备与时俱进的能力,但作品的内核应当坚如磐石,不被浮光掠影的技术潮流所左右。我们可以利用虚拟现实、人工智能等前沿科技为作品赋予全新的维度,但这些技术的运用不能成为艺术创作的主导。否则,作品将沦为炫技的工具,而失去其应有的思想深度和情感张力。

因此,如何平衡技术与理念的双重更新,成为了艺术家们亟待解答的问题。我们需要在追随技术变革的同时,也坚持艺术创作的独立性。就像一棵树,树干不因风的变化而摇摆不定,根基依然深扎在大地中,但枝叶会随着季节的流转悄然变化。只有这样,艺术作品才能在任何时代背景下,与观众产生持续的共鸣,甚至跨越时间和技术的界限,留下深刻的印记。

目前该类艺术方向的就业环境如何,与譬如包括时尚在内的其它产业跨界合作是否已成为固定路径?

6

任庆齐:

数字艺术领域的就业机会还在不断增长。广告、时尚、娱乐、科技文化产业都对具有数字艺术背景的创作者有所需求,特别是在品牌推广、沉浸式体验和交互设计等方面,数字艺术创作者的角色变得极其重要。跨界合作已经成为数字艺术创作的一种常态,无论是与时尚品牌、还是科技公司,数字艺术家都有机会涉足更广泛的领域。这种跨界合作不仅拓宽了我们的创作视野,也为我们提供了更多的职业道路。

《我们¹人类²在³火星⁴》

WHOM(“We¹ Human² On³ Mars”)数字艺术团队:

贺彦朝、任庆齐、黄筱茜、秦漫、张千艺

虚拟策展项目,尺寸可变,2020-2023

“我们¹人类²在³火星⁴”项目以数字虚拟的方式构建了一个从未经验的火星场景,在虚拟星际移民的环境中探讨自我意识、生存危机、制度更迭以及文明演变的可能性。

“火星”项目是游戏性的展览,亦是艺术性的游戏——它开辟了艺术文化与游戏体验之间的结合地带——这种模糊性是项目独到的魅力与价值所在,我们试图通过策展性去重新定义展览、重新定义艺术、重新定义游戏。

“火星”项目是未来虚拟展览体验的实验室,到目前为止已经顺利举办了4次线上展览、开辟了7个火星展场、邀请了40多位青年艺术家参与创作。

Roubit Studio:

虽然我们没有深入的去对艺术类方向就业的数据进行调查,但是就从我们工作室本身的招聘状况与整个社会的就业环境而言,艺术方向的就业环境肯定比前几年要惨淡很多。我们认为与时尚圈的跨界合作,是青年艺术家离开学校过渡到社会一个不错的选择,我们工作室本身也是以这种形式过渡的。工作室成立初期即是通过和一些时尚媒体与杂志合作,从而获取更多的展览机会与商业项目。

时尚圈虽然相对来说消费与商业的气息浓厚,但是对于形式与创意上的宽容度很高,“快时尚”的理念也使得时尚圈不断在寻求能够带来刺激和灵感的艺术家。某种程度上,艺术家也可以通过时尚圈的需求和反馈,去了解什么样的形式和内容是既能走在大众前面又能够被大众所接受的。

目前这个艺术大类的市场与藏家群体状况是怎样的?

7

Roubit Studio:

我们曾经觉得NFT是一个完美的解决数字艺术收藏与销售的形式,但是随着元宇宙以及NFT热潮的褪去(国内甚至没有过真正意义的NFT市场),数字艺术市场似乎又进入了一种沉寂。如果说那些热潮在国内有留下什么遗产的话,那就是一些视频平台会根据爆火的影视IP出一些数字卡片盲盒,开辟了一块新的领域收割粉丝的狂热。

这种形式某种程度上也在折射一个现象:数字艺术首先需要一个类似“某奇异”的具有一定用户数量的线上平台,然后作品本身具有IP属性或者话题性,最后就是目前很多视频平台都做不到的——具备健康完善的二级市场。因为艺术家跟影视IP不同,不同的影视IP可以层出不同,但是艺术家作为创作主体不可能频繁变更。所以没有二级市场作为话题和价值的传播和延续,每个艺术家最终都将是蜻蜓点水,沦为一次性消费品。

Roubit Studio

《植民——城市野地计划》展览现场

导演:田奇子;艺术指导:梁文华;CG制作:肉比特数字工作室

数字影像,3840 × 2160,2020

任庆齐:

数字艺术的市场还是处于发展的阶段,之前的NFT引发了一波火热,让数字艺术进入了大众的视野。藏家的群体整体呈现出比较年轻化的阶段,许多藏家本身就是一些科技爱好者,他们对艺术作品的互动性、内涵以及未来价值上更加关注。

崔昱:

目前数字艺术和装置艺术的市场状况确实不太乐观。元宇宙曾经的兴起让人感觉数字艺术会迎来一波保护浪潮,似乎大家都看到了虚拟空间对艺术作品未来的潜力。然而这股风潮很快就消散了,许多人开始意识到虚拟艺术的市场并不像它在炒作中的光鲜那样持久。此外,数字艺术的独特性质,例如非物质性和易复制性,使得其在传统艺术市场中的地位并不稳固。

对于装置艺术和科技艺术来说,情况更为复杂。首先,装置艺术本身就不属于传统的“可消费产品”,它们不像画作或雕塑那样容易收纳在家里展示。谁的家里有足够的空间来摆放大型装置艺术作品?即便有,技术维护也是个难题。艺术作品不是像商品一样可以卖出去之后就“解决了”,它们有可能需要定期的维护、修复,甚至更新。艺术家不仅仅是在创作艺术,更是在为作品的未来打算。

而从资金和场地的角度来看,装置艺术和科技艺术的制作本身就是一个大工程。它不仅需要创意的突破,还需要庞大的技术支持和资金投入,这些都不是每个艺术家能够独立承担的。缺乏足够的艺术基金、支持性美术馆和国家层面的赞助,这个领域的艺术家很容易陷入孤立无援的境地。

所以,尽管数字艺术和装置艺术具有巨大的潜力,但要让它们在市场上扎根并蓬勃发展,仍然需要更多的支持,特别是在基础设施、资金和市场认知方面。希望这些艺术形式能够在不断探索和挑战中找到自己的位置,并吸引更多藏家和观众的关注。

崔昱作品展览现场

杭州中心美术馆

温钦画廊私洽代理国际顶流艺术家的原作(如果客户有其他特定艺术家作品的需求,我们会用海外艺术资源为您寻找):

巴勃罗·毕加索 Pablo Picasso,安迪.沃霍尔, 文森特.梵高Vincent Gogh, 亨利.马蒂斯Henri Matisse, 弗里达·卡罗 F.KAHLO, 格哈德·里希特 G.Richter, 威廉·阿道夫·布格罗 W A Bouguereau, 马克·夏加尔M. Chagall, 克劳德·莫奈 C.Monet, 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 Rembrandt, 圭尔奇诺 Guercino, 马蒂亚·普雷蒂 Preti, 翁贝特·波丘尼 U. Boccioni, 鲁西奥·芳塔纳 L.Fontana, 弗朗西斯·培根 F. Bacon, 让-米歇尔.巴斯奎特J.M.Basquiat, 拉斐尔·桑西 Raffaello, 卡纳列托 A. Canaletto, 保罗·委罗内塞 Veronese, 皮埃尔.奥古斯特.雷诺阿 P.A. Renoir, 保罗.塞尚P.Cezanne, 雷尼·马格利特 R.Magritte, 萨尔瓦多.达利 S. Dali, 阿梅代奥.莫迪利亚尼 A.Modigliani, 希罗尼穆斯·博斯 H.Bosch, 弗朗西斯科.戈雅 F.Goya, 彼得.保罗.鲁本斯 P.P. Rubens, 丁托列托 Tintoretto, 弗朗索瓦·布歇 F. Boucher, 安东尼·凡·克 A.Van Dyck, 弗朗西斯柯·德·苏巴朗 F. Zurbaran, 草间弥生, Kaws, 奈良美智, 赵无极等