毛宇居是毛主席的堂兄,也是毛主席小时候读书时的老师,新中国成立后,他为毛主席处理了不少琐事,毛主席对此极其感恩。

多少年来,毛宇居的名字一直鲜为人知,但对于毛主席来说,他和毛宇居的师生情极其深厚。

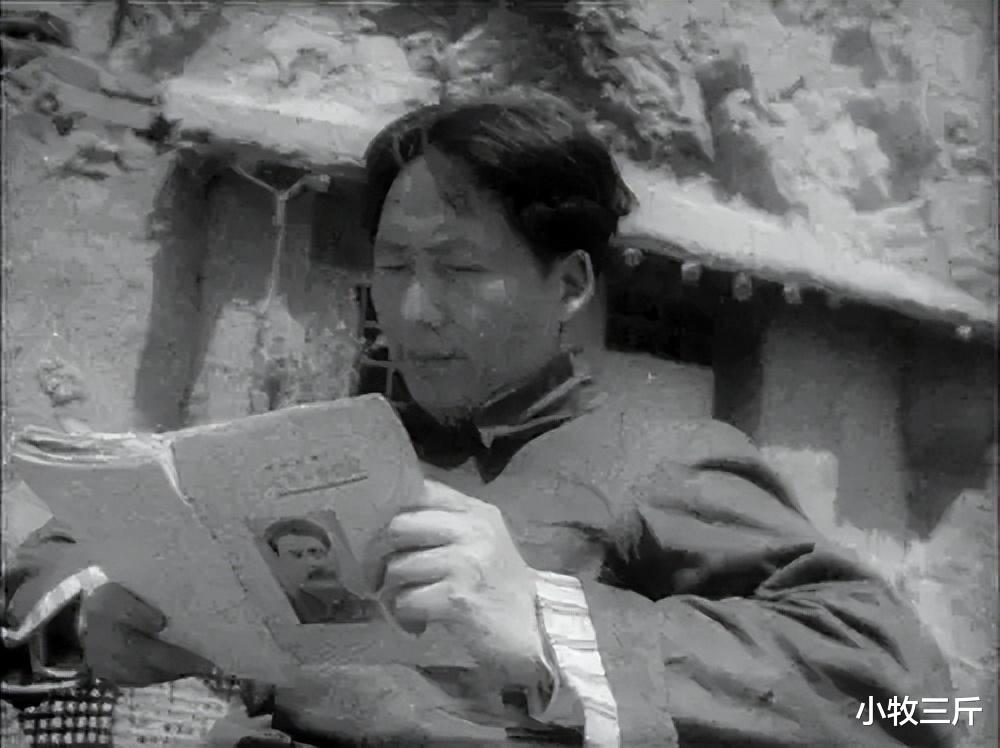

图|毛主席和恩师毛宇居

很早就发现毛主席的天赋毛宇居又名毛蕊珠,字先甲,生于1881年农历六月三十。

据韶山人介绍,毛宇居和毛主席是有亲戚关系的,他原本是住在东茅塘,和毛主席是共太高祖。

根据《毛氏族谱》记载,毛主席的太高祖为毛际耀,毛际耀有四个孩子,其中长子叫毛详焕,后代是毛泽东。四子是毛详玙,后代正是毛宇居。

在韶山流传,毛主席小时候曾到距离家5里地的井湾里私塾读书,这里的老师就是毛宇居。

实际上,在来井湾里私塾读书前,童年毛泽东已经“转辗”过多个私塾,这一切,还要从毛泽东小时候说起。

按理说,一个人童年时期,在一个似乎读书,完全可以学完所有课程,那么毛泽东为什么频频转学呢?

毛泽东是家里的老三,所以乳名叫三伢子,但毛泽东之前的两个孩子都不幸夭折了,他就成了家里的老大,母亲文七妹担心毛泽东,便把他送到外婆家。

文家是书香世家,在文家不缺学习成绩优异之人,毛泽东的表哥文运昌便是其一。

刚开始,毛泽东在表哥的带领下,到文家舅舅所开办的私塾里玩耍。

私塾有二十几个孩子,年龄已过8岁,按理说3岁左右的毛泽东是不可能听得懂的,但是舅舅文正莹却意外发现,毛泽东似乎对《论语》等课程很感兴趣。

在课堂上,毛泽东坐的端端正正,大孩子们在朗诵的时候,毛泽东也跟着摇头晃脑,很像那么一回事,这让文正莹和文运昌大为吃惊。

在文家几年的学习,毛泽东还不到读书的年龄,已经把私塾的课程学习完毕,甚至说,可以借助舅舅给的一本《康熙字典》阅读《三国演义》等古典名著了。

在当时,厚重的《三国演义》还是文言文,甚至连大人也看不懂,可年幼的毛泽东热爱学习,不仅全部可以看懂,还可以给同学们讲出来。

1910年,刚刚8岁的毛泽东被父亲接回家,送到离家不远的南岸私塾正式上学。

在开学前,这里的老师邹春培信誓旦旦地对毛顺生说:“您放心,在我这里,就没有教不会的学生。”

邹春培50岁左右,德高望重,据说在晚清还中过秀才,刚开始,毛泽东十分爱提问,邹春培对毛泽东很满意,但是还没有几天,这位老师就发现毛泽东有“大问题”。

先是毛泽东不听课,别的同学都在学习的时候,毛泽东却在看《水浒传》,邹春培认为这是闲书,所以让毛泽东罚站,毛泽东却表示,老师讲的他都学会了。

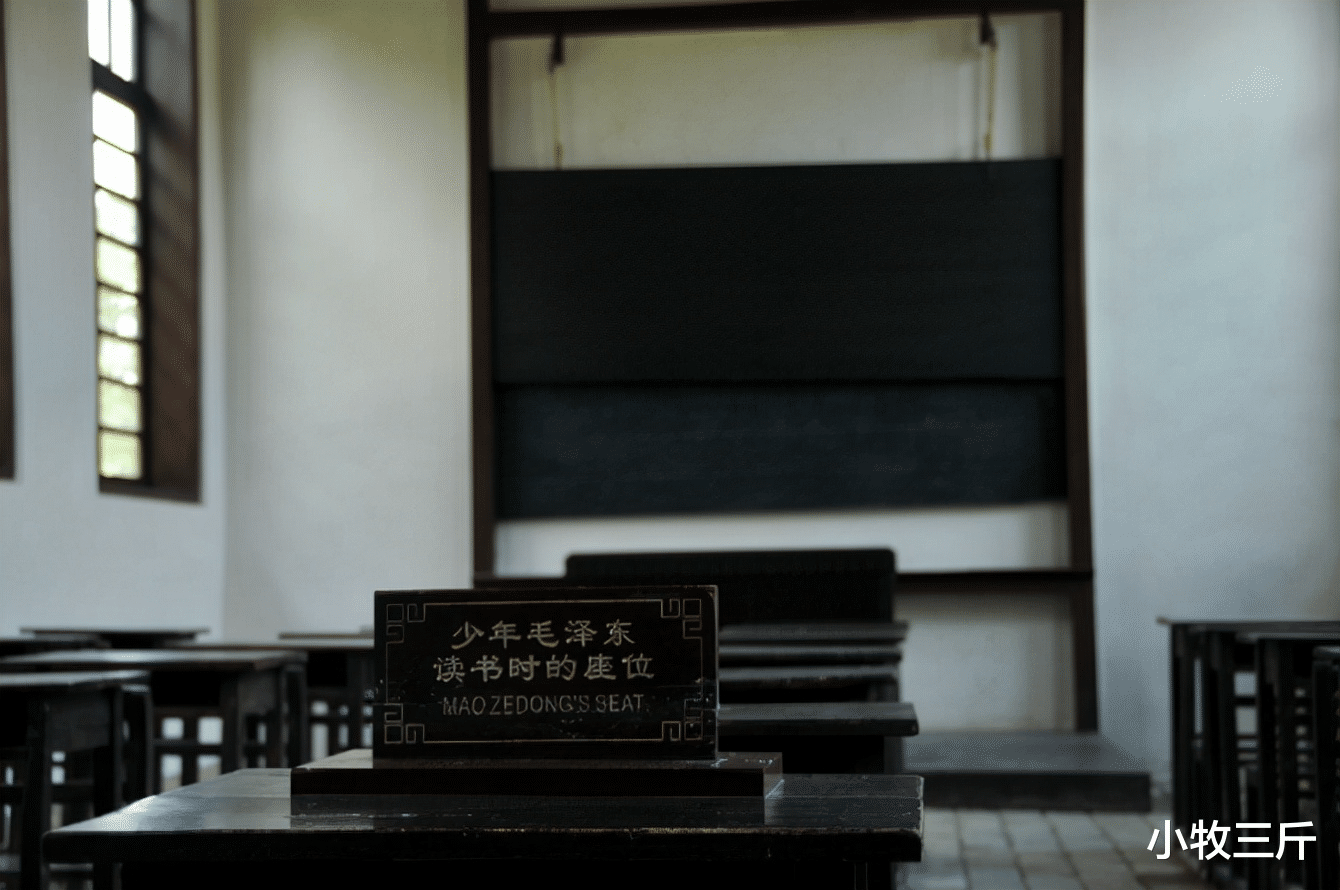

图 | 南岸私塾原貌,前左一为毛泽东的座位

在邹春培眼中,这是第一个敢于顶撞老师的孩子,邹春培说:“那我考你《论语》,你要是答上来就一笔勾销。”毛泽东当即答应。

结果,邹春培问了毛泽东好几个问题,毛泽东全部答上来了,这让邹春培很没有面子。

还有一次,邹春培外出回来,看到全班的学生都跟着毛泽东去池塘游泳去了,这让邹春培大发雷霆,他教书几十年,还从来没有见过这种学生。

要知道,当时大清还存在,几千年的封建思想在人们心中扎根,如果没有“尊师重道”那就是大逆不道,所以邹春培找到毛顺生,希望毛泽东转学,声称“教不了”。

就这样,毛泽东多次转学,每次老师给出的理由也大同小异,最后,毛顺生把毛泽东送到了井湾里私塾,这里的老师便是毛宇居。

毛宇居对毛泽东的赏识毛宇居从小就熟读古文,在整个韶山都很有名气,被当地称为是:韶山一支笔。

1906年秋,13岁的毛泽东正式来到井湾里私塾,毛宇居对他的“往事”也听说了一些,他一直认为毛泽东就是淘气,后来发现并非如此。

一天毛宇居出门回来,发现孩子们都围着毛泽东,他走过去一看,发现毛泽东在讲故事,讲的就是《三国演义》,毛宇居听了一会,发现毛泽东这个孩子了不得。

他讲的故事,毛宇居都没有听过,而且毛泽东讲故事有自己的特色,就像说书人一样,精彩绝伦,拈手就来。

毛宇居这才明白,毛泽东是有学习天赋的,所以在某一段时间内,当毛泽东在课堂上公然看小说,毛宇居不会多说。

直到有一天,毛宇居和毛泽东起了冲突,他才突然发现,毛泽东这个孩子是有绝对天赋,不仅是在学习方面,在创新方面也有自己的独特见解。

那天毛宇居临时有事,出门回来后,发现班里一半的孩子都不在了,经过询问才知道,原来是毛泽东带着同学们去山上摘果子了。

毛泽东回来后,还主动把果子献给毛宇居,毛宇居不领情,气呼呼地说:“你为什么带着同学们出去玩,这是上课时间。”

毛泽东笑着说:“老师,我觉得去山上背课文效率更高。”毛宇居觉得这是在挑战他的权威,便叹气说:“润之啊,我听别人说,你很聪明。那我今天就考考你,如果你答上来,我就放过你。”

毛泽东说:“那老师,您出题目吧。”

据说当时毛宇居先让毛泽东背诵《左传》,毛泽东全部背下来了,毛宇居觉得没有面子,随后,毛宇居在院子里走了一圈,看到一口井,他皱眉说:“你就用这口井为话题,做首诗吧。”

毛泽东在井边转了转,然后看了看里面的水,望了望天空,开口说道:

天井四四方,周围是高墙。

清清见卵石,小鱼囿中央。

只喝井里水,永远养不长。

毛泽东说完后,同学们之间想起了阵阵掌声,都说毛泽东作的好。

毛宇居在一边面红耳赤,虽然嘴上说的不服气,但是心里却暗暗吃惊,一个13岁的孩子可以作出如此优秀而精妙绝伦的诗作,简直就是天才。

也正是从此刻开始,毛宇居认为毛泽东天资聪慧,是有巨大天赋的,因此,毛宇居决定对毛泽东因材施教,刻意地引导他。

日后,毛主席也做出如下回忆:“我小时候最爱看的就是中国古体小说,特别是关于造反的事情,尽管私塾老师严加管教,我还是读了《水浒传》《隋唐》《三国》以及《西游记》等。”

其实毛主席说的私塾老师正是毛宇居。

1910年,17岁的毛泽东已经开始帮助做生意,在文运昌的建议下,他决定去东山学堂读书,但遭到父亲的反对。

当时毛宇居还专门来劝说毛顺生,说毛泽东是个天才,如果不让他读书,真是浪费了人才,他说:“润之聪明好学,以后前途远大。”

从此以后,毛泽东便毅然走出韶山,从东山学堂,到湖南第一师范,毛泽东的成长之路越来越好,还认识了杨昌济,以及北大的李大钊和陈独秀,这些恩师对毛泽东的革命思想有巨大的推动作用。

1918年,毛泽东从湖南一时毕业后,曾到北京大学打工学习,革命思想成熟后,返回湖南开始了革命工作,当时他在湖南已经小有名气。

遗憾的是,还没有一年,他的母亲文七妹就病逝,毛泽东悲痛之中,含泪写了人生最长诗歌《祭母文》,毛宇居用笔记录下来,整整保存了30年,极其珍贵。

1927年,毛泽东在湖南开展考察农民运动,毛宇居带头欢迎,还在毛震公祠为毛泽东接风。后来毛泽东义无反顾地走上了革命道路,临走时说:“革命不成功,我毛润之绝不回韶山。”

从1927年毛泽东离开家乡,一直到1949年新中国成立,毛泽东虽然没有回家,但一直和毛宇居保持联系。

1938年5月,远在延安的毛主席突然收到了一封信,署名是毛宇居,信中说,毛泽覃的妻子周文楠和儿子毛楚雄等人,在韶山生活困难,不知道该怎么办。

毛主席见信后,十分担心家乡亲人的情况,当时毛泽覃已经牺牲,毛主席无法面对这个事实,最后给毛宇居回信。

大概内容是:

关于毛楚雄生活困难,我已经寄去了一点微款,此后可以接济一点,你们应该看成一家人。

毛宇居收到信后,十分激动,亲自转告了毛楚雄一家。

图 | 1959年毛主席回到韶山和恩师合影

几年后,韶山要修订毛氏族谱,毛宇居德高望重,他亲自操办,为毛氏族谱的修订付出了大量心血,其中在写道毛泽东时,他用“闳中肆外,国尔忘家”称赞。

要知道当时环境很不好,可见毛宇居付出了多大的勇气。

1949年新中国成立后,韶山的乡亲们,比如毛泽连等人专门去北京中南海看望毛主席,毛主席让毛泽连给毛宇居捎话,希望恩师可以去北京见一见,叙叙旧。

毛宇居年龄大了,一直没有去北京,但一直在写信及时向毛主席反映韶山的情况,他曾告诉毛主席,毛主席小时候的同学邹普勋生活困难。

毛主席见信后,给毛宇居回信说,“乡间情形,如果兄手中宽裕,酌情接济,容弟随后归还。”意思就是,如果兄长手头有钱,可以先接济一下,等日后我归还你。

毛宇居收到回信后,二话没说,拿出自己的钱给解决邹普勋燃眉之急。

日后,毛宇居曾受到毛主席邀请,三次进京,每次去中南海,毛主席都热情招待,还让李讷和李敏叫毛宇居“伯父”,十分尊重。

还曾让毛宇居登上天安门,和毛泽连一样,毛主席还让警卫员带着毛宇居去医院,按了一口很好的假牙,日后每次想起来这些事,毛宇居都感动不已。

有一次毛宇居带着乡亲们的重托去了北京,希望毛主席给当地的学校起个名字,并说这是家乡乡亲们的委托。

毛主席听说韶山要开班学习十分高兴,但是起名字不用多么高大尚,就叫“韶山学校”即可。

随后,毛主席还亲自在纸上写了几个“韶山学校”,让毛宇居挑选一个作为题词,不久后,这座学校就建立起来。

毛主席有一张经典的照片,他带着红领巾和孩子们一起合影,身边有个小女孩和小男孩,当时他所在位置,正是这所刚刚建立起来的“韶山学校”。

据说后来,湘潭县委打算创办“湘潭大学”,毛宇居再次受到委托去北京,希望毛主席可以提笔,再次给写个名字。

看到77岁高龄的恩师前来,欣然答应,几天后,毛主席把亲手写的“湘潭大学”送到毛宇居手中,毛宇居感动不已。

据说毛宇居曾秘密保存了毛泽东在湖南一时读书时的听课笔记,共有一万多字,这位日后研究毛主席生平提供了珍贵的资料。

其实,毛宇居作为毛主席的恩师,为毛主席要一点物质上面的要求无可厚非,但毛宇居从来没有提过类似要求,即便去北京,也是受到县委的嘱托。

正所谓学为人师,为人师表,毛宇居给毛主席树立了一个很好的榜样。

1959年6月,毛主席回到了故乡,这是新中国成立后,他第一次回家,时间已过32年。

毛主席回到家乡后,特别嘱咐村里的书记,要把毛宇居请来,吃顿饭。

毛宇居得知后,不顾80高龄,赶紧去见毛主席,毛主席拉着恩师的手感动地说:“1927年,你在毛震公祠欢迎我,我依稀记得。”

毛宇居点头说:“润之,你年少英雄,为国为民,不容易,今天我照样欢迎你!”在宴会上,毛主席把毛宇居安排在上座,并第一个敬酒,

毛宇居低着身体敬酒说:“主席,您给我敬酒,我岂敢岂敢。”毛主席也低着身子说:“敬老尊贤,应该应该!”说完,在场一片笑声。

图|毛主席在故乡

历史便是如此,当年在韶山,谁能想到13岁的毛泽东日后会成为一国领袖呢,当然,毛宇居或许早已预见到了。

正是有这样的恩师,毛主席才会在正确的道路上披荆斩棘,不仅培养了善良的优秀品质,也激发了本身巨大的天赋。

1964年9月,毛主席的恩师毛宇居,在韶山逝世,享年83岁。