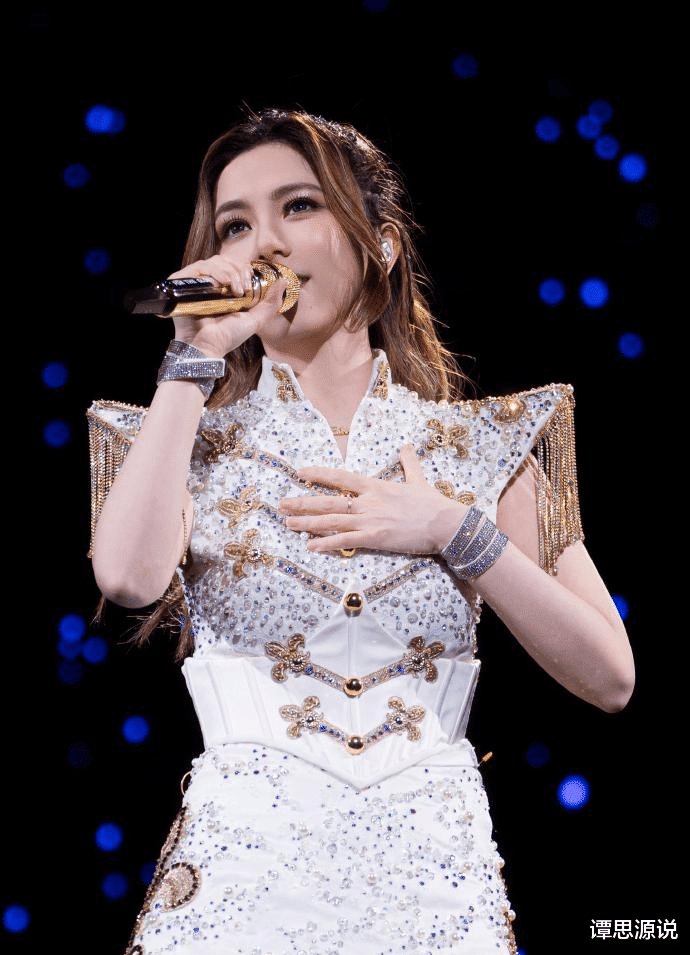

纽约布鲁克林凌晨两点的街头霓虹未熄,巴克莱中心穹顶下却爆发出雷鸣般的粤语大合唱。邓紫棋身披定制篮网7号球衣,在NBA球队更衣室通道改造成的升降台上缓缓升起,这个充满仪式感的出场设计,让三万观众瞬间模糊了体育竞技场与流行演唱会的界限。

这种跨界现象绝非偶然。根据Billboard最新统计,2023年全球Top100演唱会中,有67%选择在综合性体育场馆举办,较五年前增长近三倍。当我们追踪邓紫棋巡演轨迹——从金州勇士队的大通中心到篮网主场,再到即将登陆的多伦多丰业银行体育馆,会发现这些场馆的共同点:它们都是当地最具科技含量的多功能文化容器。

在旧金山站的后台监控室里,工程师向我展示了一组震撼数据:场馆顶棚的3072块可编程LED板,能在15分钟内将篮球场转换为270度环形舞台;地下30米处的声学反射板,可根据不同演出需求调整混响参数。这种硬件迭代背后,是体育娱乐产业正在经历的本质变革——竞技场正在进化为文化共振腔。

当邓紫棋身披勇士25号球衣亮相时,社交平台涌现出大量趣味讨论:这件球衣究竟是文化礼赠,还是精心设计的商业符号?NBA中国区市场总监李娜向我透露,这类合作远比表面复杂。球队会提前三个月分析艺人粉丝画像,勇士队选择25号,既致敬克莱·汤普森,又暗合邓紫棋《25》专辑的传播节点。

这种跨界营销正在催生新型商业模式。哈佛商学院最新研究显示,体育场馆举办演唱会的边际收益,比单纯出租场地高出40%。以篮网队为例,他们在邓紫棋演唱会期间同步推出联名数字藏品,72小时内售出12万件,创下球队周边产品单日销售纪录。

更值得关注的是数据资产的流动。当观众扫描电子票入场时,他们的消费偏好、动线轨迹正被实时录入球队CRM系统。勇士队数据分析师透露,通过邓紫棋演唱会获得的3.2万条新用户数据,将优化下赛季季票销售策略。这种双向赋能,让传统场馆租赁升级为数据共享的生态合作。

重构中的粉丝生态我在布鲁克林采访到两位特殊观众:穿着邓紫棋应援服的华人女孩艾米,和身披杜兰特球衣的非裔小伙詹姆斯。他们因为抢票软件的错误被安排邻座,却在演出间隙发现彼此都收藏了对方偶像的数字专辑。这种偶发性的文化碰撞,正在重塑粉丝群体边界。

腾讯音乐研究院2024年发布的《跨圈层消费报告》显示,体育场馆演唱会的观众中,有38%会因此接触相关体育赛事,其中17%转化为球队新粉丝。这种转化并非单向流动——篮网队赛后播放邓紫棋单曲期间,球馆内的音乐播放量暴涨600%,形成独特的文化反哺现象。

粉丝经济的时空维度也在被重新定义。在多伦多站筹备现场,制作团队首次尝试"AR应援墙"技术。全球歌迷上传的3D虚拟形象,将突破物理限制出现在现场大屏。这种虚实交融的体验,模糊了线上线下的界限,创造出"永不散场"的沉浸式文化空间。

穹顶之外的未来想象站在巴克莱中心顶层包厢俯瞰,我看到技术人员正在测试全息投影设备。这些为篮球比赛设计的空中成像技术,即将在邓紫棋安可环节投射出15米高的虚拟鲸鱼。这种技术迁移带来的不仅是视觉震撼,更预示着演艺产业的底层变革。

斯坦福大学新媒体实验室的"智能穹顶"项目,正在研发能根据声波自动变形的场馆顶棚。未来某天,当歌手飙出High C时,穹顶结构可能随之产生物理共振,将声音能量转化为可感知的空间形态。这种技术突破,将使体育场馆从"文化容器"进化为"艺术共生体"。

更值得期待的是文化生产方式的革新。环球音乐集团最新专利显示,他们正开发能实时采集场馆声场数据的智能耳返。当邓紫棋在多伦多的某个转音被特定频率的混响增强时,这套系统会自动生成适配该声场的编曲版本,供其他站次动态调用。这种"生长型"巡演模式,将彻底打破标准化复制的传统逻辑。

结语当邓紫棋在安可环节唱起《光年之外》,巴克莱中心的环形大屏突然切换成浩瀚宇宙。观众们惊讶地发现,场馆顶部的钢结构骨架,在特效渲染下竟化作穿梭星际的银河铁道。这一刻,体育竞技的力与美,流行音乐的光与影,在科技赋能下完成了前所未有的美学共振。

这场巡演留给行业的启示,远超出"明星+球场"的简单叠加。它展现了一个正在成型的文化新物种——在这里,混凝土看台成为情感共鸣箱,记分牌化作歌词显示屏,更衣室通道升华为艺术甬道。当越来越多的领域拆除边界围栏,我们或许正在见证人类集体体验方式的范式转移。

站在这个跨界融合的奇点上,不妨想象:未来的某场演唱会,会不会出现歌手与球星同台即兴?观众手中的应援棒,能否实时显示球队比分?当文化元素的排列组合突破想象边界,唯一可以确定的是——那个按下暂停键的2020年之后,人类正在用更富创造力的方式,重新定义娱乐的无限可能。