随着5G时代的来临,华为作为全球领导者备受瞩目。面对美国的封锁和压力,华为并没有被打倒,反而在创新的道路上越发坚定。不久前,在MWC上海大会上,华为的执行董事长孟晚舟提出了一个引人瞩目的概念——5.5G。她将5.5G视作通向6G的关键一步,然而,与此同时,在同一场合出席的华为三大客户——中国移动、中国电信、中国联通——却似乎对这一概念表现出了冷淡的态度,对于5.5G的兴趣似乎寥寥无几,引发了许多猜测和疑问。这种情形着实有些反常,尤其当我们回顾起5G初期,这些客户都曾表示坚定的支持,如今的态度似乎令人匪夷所思,仿佛拒绝了华为的“陪跑”。

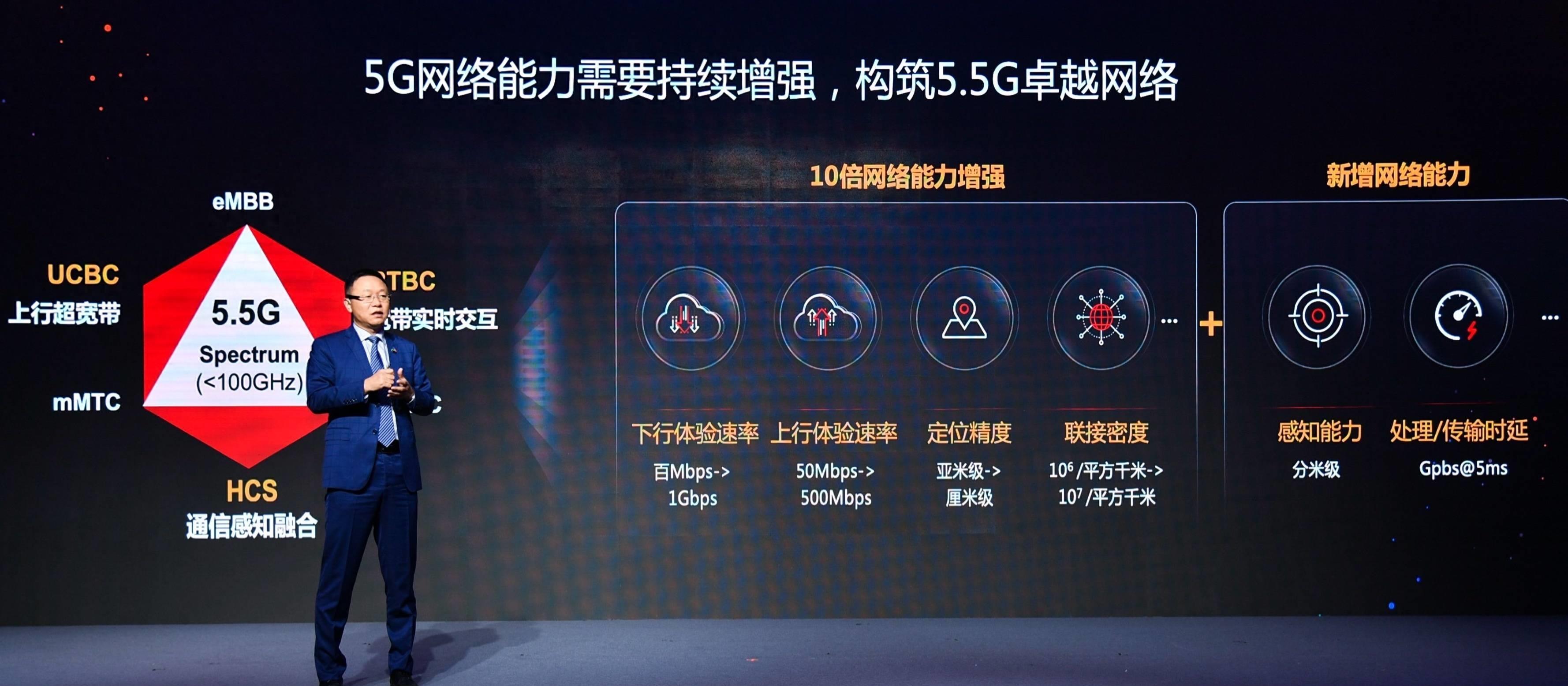

首先,让我们对5.5G这个概念有个更为详尽的了解。华为向我们介绍说,5.5G是在5G基础上的一次升级,为通信技术注入了新的活力,使得通信变得更加智能高效。5.5G不仅保留了5G的核心特性,如高速、低延迟和多连接,还融入了上行超宽带、宽带实时交互、融合感知等全新功能。这些功能的加持,使得数据上传速度更快,视频通话更加流畅,周围环境的感知也更为准确。具体来说,5.5G的几大特征如下:

首先,它带来了万兆体验。通过超大带宽和庞大的天线阵列技术,5.5G实现了下载速度达到10Gbps,上传速度达到1Gbps,为像是XR Pro等交互应用提供了强有力的支持。这无疑为互动体验注入了新的活力。

其次,千亿联接也是5.5G的一大特色。借助NB-IoT、RedCap和Passive IoT等物联技术,5.5G使得连接数达到了一个新的高度,能够支持千亿级别的物联网设备。而且,它能够适应不同场景需求,满足低功耗、低成本、高速率、无源等多样化的应用场景。

而第三,5.5G在实时感知、建模预测、多维决策等领域能力的支持下,能够更加高效地分配网络资源,确保不同用户群体的体验,实现网络性能和能源消耗的双重优化。这意味着在未来的通信领域,5.5G将以更为智能的方式运作。

那么,华为为何会提出5.5G呢?华为无线产品线总裁杨超斌解释称,5G新业务和行业应用的迅速崛起,对于5G提出了新的需求。他强调,在toC领域,诸如XR Pro等互动应用的盛行,使得用户体验需求呈几何级数增长;而在toB领域,行业对超大上行、感知等新能力的需求也愈发明显。为了满足这些需求,华为决定不断创新,不仅加强了eMB/URLLC/mMTC等传统能力,还引入了感知、无源物联、定位、智能化等革命性能力,为5.5G的时代铺平道路。

然而,为何华为三大客户在5.5G问题上显得如此冷漠?在MWC上海大会上,中国电信董事长柯瑞文强调,尽管5G已经面世,但尚未涌现出现象级的应用,5G网络的真正价值仍有待发掘。中国移动和中国联通的发言也呼应了这一观点,他们更多关注5G的热门话题和行业发展前景,而对5.5G似乎并没有太多兴趣。这或许有以下几个关键原因:

首先,成本压力是一个不容忽视的因素。5G网络的建设需要庞大的资金投入,然而回报并不一定即时可见。据统计,截至2022年底,中国三大运营商在5G建设上的投入已超过1.8万亿元人民币,然而5G用户的收入占比仅约为10%。若要追求5.5G的升级,可能会进一步增加成本和风险。

其次,技术难题也是制约因素之一。5.5G所涉及的技术相当复杂和前沿,需要更高的频谱资源、更多的天线阵列、更强的芯片能力以及更智能的网络管理等。这些技术在实际应用中可能会面临诸多挑战,需要更多的时间和实验来进行验证和优化。

最后,

最后,应用缺乏也是影响三大客户兴趣的因素之一。虽然5.5G带来了诸多新的能力,但目前尚未看到能够充分利用这些能力的实际应用场景。举例来说,对于一般用户来说,10Gbps的下载速度可能只是一个数字,缺乏实际意义;千亿级别的物联网应用也需要更多行业合作和创新来推动发展。如果没有足够的应用需求,运营商可能会认为追求5.5G还为时过早。

这些因素或许能够解释华为三大客户对5.5G表现出的冷漠态度。外界普遍认为,这是一个不再“陪跑”的信号。他们认为,尽管华为一直在通信技术领域处于领先地位,但在市场上受到了一些国家的限制和制约。若想保持技术优势,华为需要市场的支撑,以继续投入研发。作为华为的主要客户之一,中国三大运营商若对新技术失去兴趣,可能会给华为带来巨大的压力。外界观点认为,这可能会导致华为在通信领域的竞争优势减弱,为爱立信、诺基亚等其他厂商赶超提供机会。

总结而言,虽然华为提出了具有前瞻性和创新性的5.5G概念,却在三大客户面前受到冷遇。这或许是因为这些客户在成本、技术难度和应用方面遇到了阻碍,因此不愿意跟随华为踏上5.5G之路。但外界的担忧未必成真,因为华为在通信技术方面有着强大的实力和影响力,同时与全球

评论列表