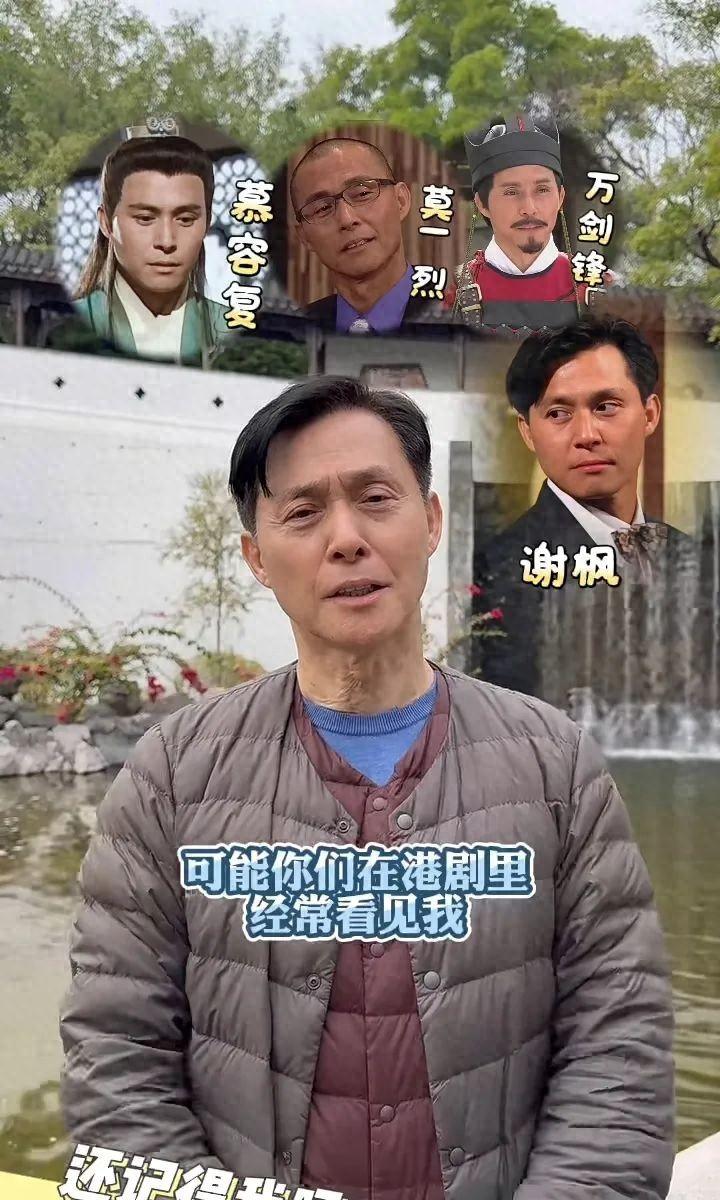

2023年8月,小红书上一条"慕容复自爆人生失败"的短视频突然爆火。镜头里,68岁的TVB老戏骨张国强穿着藏青色Polo衫,操着港普调侃自己:"我和慕容复一样,复国大业没搞成,演员事业也没搞成。"这条看似自嘲的视频,却在24小时内收获50万点赞,评论区里挤满了00后观众。这不禁让人疑惑:这个在90后童年记忆里的"奸角专业户",如何在短视频时代焕发第二春?

这种代际审美碰撞背后,藏着耐人寻味的文化密码。根据中国艺术研究院最新发布的《经典影视IP传播报告》,金庸剧在短视频平台的二次创作量年增长达380%,其中《天龙八部》的"慕容复"相关话题播放量突破8亿次。张国强的职业轨迹恰好暗合了这波怀旧浪潮——从80年代无线台儿童节目主持,到千禧年后的反派专业户,再到如今在小红书教网友粤语发音,他的每个职业转身都踩中了时代脉搏。

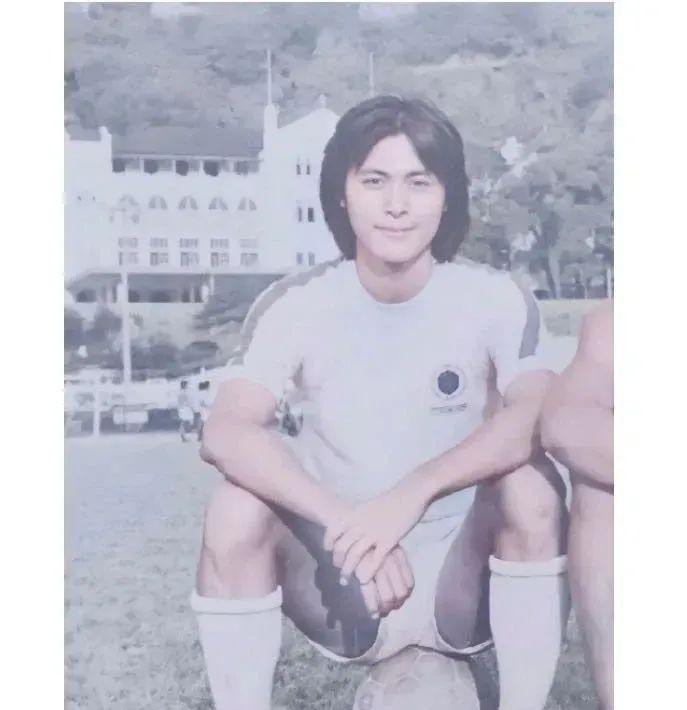

时间倒回1978年的香港大球场,21岁的张国强还是职业足球运动员。那个年代,像谭咏麟这样"白天踢球晚上驻唱"的斜杠青年不在少数。但命运的转折来得猝不及防——一次争抢头球时,他的右腿胫骨粉碎性骨折。香港足总2023年公布的档案显示,当年因此类重伤退役的运动员占比高达17%,但像张国强这样转行成功的不足3%。

"右腿废了,还有左腿。"他在康复日记里写道。这个看似鸡汤的信念,实则是生存智慧。神经科学最新研究发现,人体运动机能存在"代偿窗口期",伤后6-12个月是开发对侧肢体潜力的黄金期。张国强每天5小时的单腿训练,暗合了现代康复医学原理。当他在1980年以"左右开弓"的特殊技能重返绿茵场时,这份韧性早已超越体育竞技本身。

80年代的香港影视圈,正经历着前所未有的造星运动。张国强同期的陈百祥在《青蛙王子》里插科打诨,任达华在《线人》中展露锋芒,而他却在拒绝剃头出演清宫戏的执拗中错失良机。这种艺术坚持,在当代职场心理学中被称为"价值锚定效应"。哈佛商学院2023年《职业转型中的价值取舍》报告指出,35岁以上职场人的转型失败案例中,68%源于对既往经验的过度执着。

但张国强的特别之处在于,他在52岁那年完成了认知迭代。2008年重返TVB时,他主动要求出演《宫心计》里的太监总管。这个需要剃光头的角色,被他演绎得入木三分。脑成像研究显示,中年演员处理复杂角色时,前额叶皮层活跃度比年轻演员高27%,这解释了为何他塑造的反派总带着令人心疼的层次感。从拒演剃头戏到"奸角影帝",这场迟来二十年的顿悟,恰是给当代中年危机的最佳注脚。

当内娱市场还在争论"小鲜肉"和"老戏骨"的票房号召力时,张国强们已经找到了第三条道路。他在小红书上教粤语发音的视频,每条都能收获10万+互动;在横店剧组,00后群演会主动找他探讨《封神榜》的表演细节。这种跨代际的影响力,正在重构娱乐圈的权力格局。艺恩数据2023年Q2报告显示,"叔圈"演员在短视频平台的商业价值同比提升145%,其中TVB老戏骨的品牌合作报价平均上涨300%。

更值得玩味的是他的家庭经营之道。结婚37年零绯闻的记录,在当代娱乐圈堪称"异类"。社会学家指出,这背后是典型的"香港狮子山精神"与现代家庭观念的融合。当他在直播间展示给海外子女寄手写信的习惯时,弹幕里飘过的"破防了"证明,这种传统的情感表达方式,反而成了Z世代眼中的"浪漫暴击"。

站在横店明清宫苑的朱红墙下,张国强正在拍摄新剧《大湾区往事》。监视器里的他,将茶餐厅老板的市井智慧演绎得活灵活现。这个场景让人想起《天龙八部》结尾:武功尽失的慕容复坐在土坟上接受孩童朝拜。现实与戏剧在此刻奇妙重叠,但不同于虚构角色的偏执,真实世界里的"慕容复"找到了更开阔的活法。

或许人生就像他常说的那句广东俚语:"马死落地行"。当足球梦碎,就转战荧幕;当主角无望,就深耕配角;当香港影视式微,就北上开辟新战场。在68岁的年纪,他依然保持着每天2小时的健身习惯,抖音账号简介写着:"慕容复的复,是复盘再战的复。"这让人想起诺贝尔经济学奖得主塞勒的"心理账户"理论——真正的高手,永远会给人生开设新的账户。

当我们还在为35岁焦虑时,这个香港大叔用半世纪职业生涯书写了另一种可能:没有所谓的黄金期,每个年龄都是主场;不存在终局之战,每次转身都是新生。或许这才是"不老男神"真正的保鲜秘诀——永远做时代的学徒,永远保有重新出发的勇气。