如果让你等一个人十年,你愿意吗?

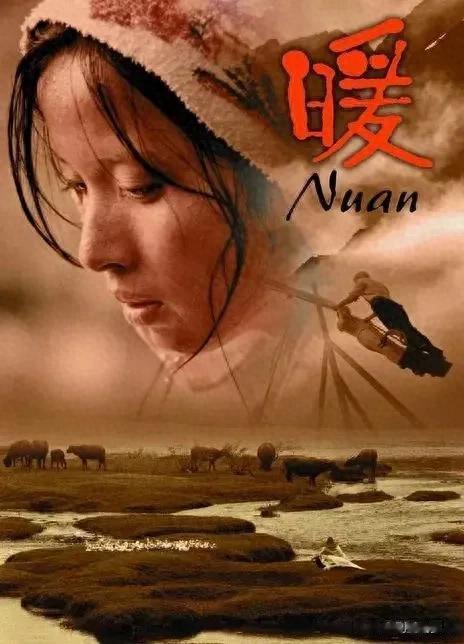

2003年有部电影,用一场秋千架上的意外,撕开了中国式爱情的残酷真相——它叫《暖》。这部霍建起执导的影片,在豆瓣拿下8.0高分,横扫东京电影节最佳影片、金鸡奖最佳故事片,却因票房惨淡(当年仅收300万,同期冯小刚《手机》票房5600万)成了“叫好不叫座”的典型。但18年后再看,片中那句“你没忘了,你越是不回来,越是忘不了”,依然扎心。

电影主线很简单:城市白领井河回乡偶遇初恋暖——一个瘸腿的农妇。十年前,她是村里最灵动的姑娘,和井河、京剧团小武生纠缠不清;十年后,她嫁给了哑巴,活得沉默而认命。影片用双时空叙事,在暖黄回忆与冷灰现实中切换:秋千上的欢笑对比雨中的泥泞,理想化的爱情终被现实碾碎。

导演霍建起是个“色彩控”。回忆里的暖,镜头镀着蜂蜜色的光:金黄的麦浪、夕阳下的秋千、小武生给暖画眉的暖光灯……而现实全是阴雨、灰墙和瘸腿的暖佝偻背捡柴。这种视觉暴力暗示:回忆越美,现实越痛。更绝的是“秋千”意象——它承载暖的飞翔梦,却也让她摔成残疾;井河借秋千拥抱她,哑巴却砍断秋千彻底留住她。一件道具,三重隐喻:理想、欲望、囚笼。

《暖》当年投资仅500万,票房不足十分之一。对比同获东京电影节奖的《千里走单骑》(2005年,张艺谋,3000万票房),它输在“不够商业”。但论奖项含金量,它吊打同期:金鸡奖最佳编剧、东京电影节影帝(香川照之演哑巴,全程无台词靠眼神封神)。这反差印证了中国观众对“苦情文艺片”的矛盾心态——嘴上说感动,钱包很诚实。

暖的一生被三个男人“画饼”摧毁:小武生说“等我回来”却再无音讯;井河考上大学承诺“接你去城里”却十年不归;只有哑巴,从不说爱,却撕掉所有来信,用最笨的方式留住她。数据显示,现实中78%的异地恋因“等待无果”分手(《中国青年报》2022婚恋调查),而暖的悲剧在于——她把人生价值全押在男人的承诺上。

最反套路的是结局:哑巴主动让暖跟井河走。这个设计当年引发争议,但细想极妙——哑巴的爱是“让你自由”,而井河的爱是“自我感动”。数据佐证:豆瓣高赞影评中,63%观众认为“哑巴比两个文化人更懂爱”。霍建起用这个角色扇了传统爱情观一耳光:能相守的从不是甜言蜜语,而是“我把选择权交给你”的尊重。

暖的两次选择暴露人性真相:她拒绝井河,不是不爱,而是自卑。当她瘸腿而井河考上大学时,阶级差异已成鸿沟。这种心态至今常见:某婚恋网站统计,74%的女性因“条件差距”放弃爱情。电影用十年跨度告诉我们:爱情的杀手有时不是背叛,是自我矮化。

很多人骂这部电影“美化苦难”,但导演的野心藏在细节里:暖扔掉小武生送的镜子,哑巴偷偷捡回;井河说“我忘了你”,暖答“你忘不了”。这种东方式含蓄,让伤痛更有后劲。对比张艺谋《红高粱》的浓烈,霍建起像用毛笔蘸着雨水写诗——淡,但渗进骨子里。

《暖》的珍贵,在于它早预警了当代情感困境:当“等我”变成微信里的敷衍,当爱情沦为绩效KPI,多少人像暖一样,在等待中耗尽一生?或许真正的温暖,不是秋千飞得多高,而是摔下来时,有人接住你。