**花生覆膜早成熟,大豆间作固氮肥,绿豆摘心增分枝**

在广袤的田野上,农作物的种植方式犹如一场精心编排的舞蹈,每一个动作都关乎着最终的收成。今天,咱们就来好好聊聊花生、大豆和绿豆这三种常见农作物的一些独特种植技巧,这里面可蕴含着不少科学道理和先辈们的智慧呢。

一、花生覆膜:早成熟的奥秘

(一)提出问题

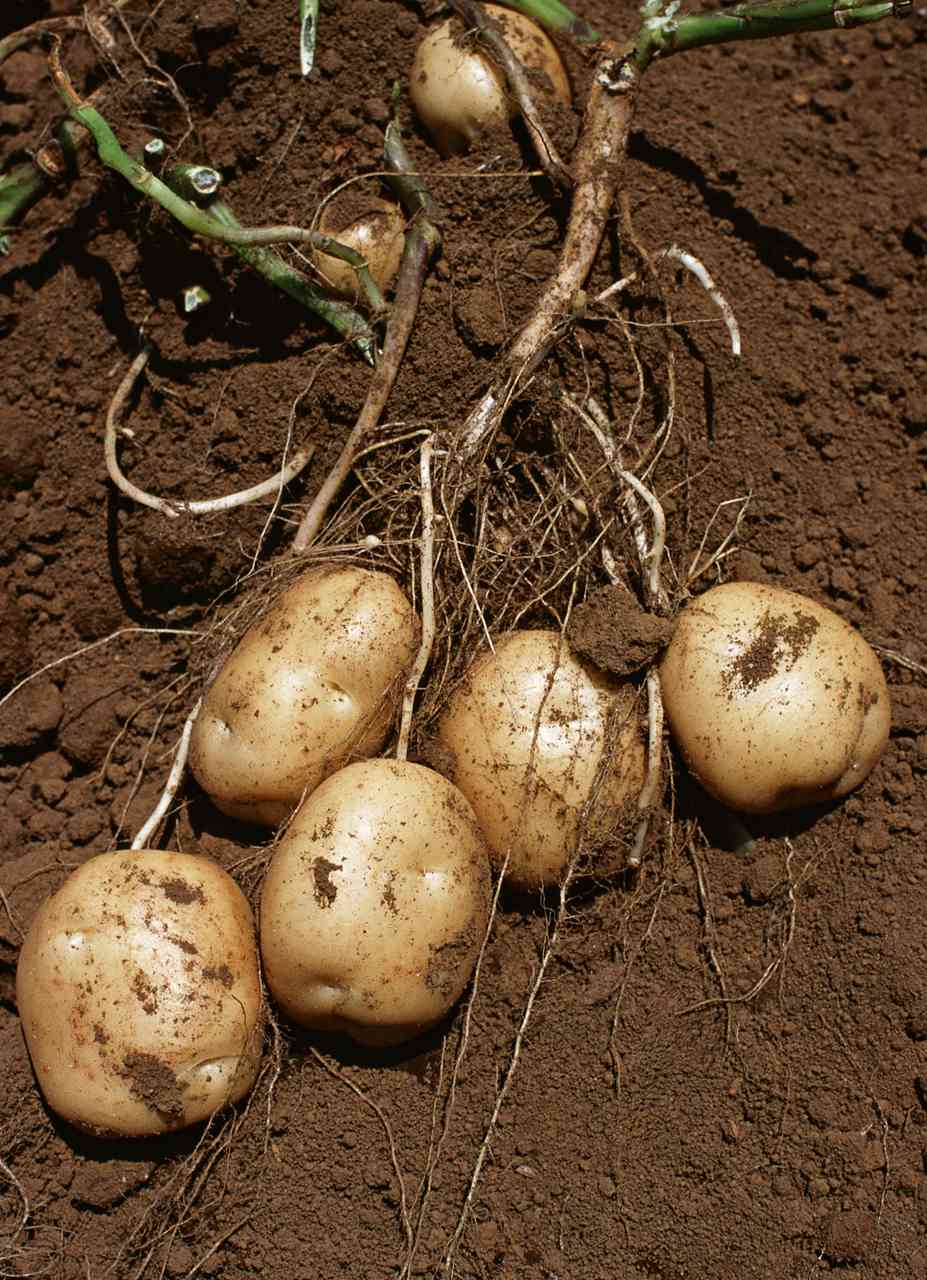

花生,这种深受大众喜爱的坚果类作物,它的生长周期和收获时间一直是农民朋友们关心的重要问题。传统的花生种植,往往面临着成熟较晚的情况,这不僅影响当季的种植安排,还可能因为天气的不确定性而遭受损失。有没有什么办法可以让花生提前成熟呢?

(二)分析问题

这时候,花生覆膜技术就应运而生了。覆膜种植花生,就像是给花生种子盖上了一层温暖的“小被子”。从温度方面来说,地膜能够有效地提高土壤温度。据相关数据显示,在春季,未覆膜的土壤温度上升较为缓慢,平均每天升温幅度可能在1 - 2℃左右,而覆膜的土壤温度每天能升高3 - 4℃。这一温度的提升对于花生种子的萌发至关重要。花生种子在适宜的温度下,能够更快地吸水膨胀,激活内部的酶活性,从而加速萌发过程。

再看看土壤湿度。覆膜可以减少土壤水分的蒸发,保持土壤的湿润度。有研究表明,覆膜后的土壤水分蒸发量比未覆膜的减少了约40% - 50%。这对于花生种子在萌发初期对水分的需求提供了稳定的保障。而且,花生在生长过程中,适宜的土壤湿度能够让根系更好地吸收养分。

另外,覆膜还能起到一定的隔离杂草的作用。杂草与花生争夺养分、水分和阳光,是花生生长的一大威胁。覆膜后,杂草由于缺乏光照难以生长,这样就减少了花生生长过程中的竞争压力。

(三)解决问题

我记得村里的老张头,以前种花生总是按照传统的方法,每年都眼巴巴地盼着花生成熟,结果常常因为天气变化或者后期管理不善,导致产量不高。后来,他听了农业技术人员的建议,开始尝试花生覆膜种植。第一年,他就尝到了甜头。他的花生地比邻居家未覆膜的花生地提前了差不多一周的时间成熟。那一颗颗饱满的花生,就像一个个小铃铛,挂满了枝头。老张头笑着说:“这覆膜技术啊,真是个宝。以前总觉得祖祖辈辈传下来的方法不会错,现在看来,还是得与时俱进啊。”从那以后,村里的很多农户都跟着老张头学起了花生覆膜种植技术。

二、大豆间作:固氮肥的智慧

(一)提出问题

大豆,作为一种重要的农作物,它富含蛋白质,是人们饮食中不可或缺的一部分。大豆在生长过程中需要大量的氮元素来促进生长和发育。传统的单一大豆种植,往往需要大量施用氮肥,这不僅增加了成本,还可能对环境造成污染。有没有一种既环保又能满足大豆氮需求的方法呢?

(二)分析问题

这就不得不提到大豆间作的方式了。大豆间作,就是将大豆与其他作物搭配种植。其中,最典型的就是大豆与玉米间作。大豆根部有一种特殊的微生物——根瘤菌。根瘤菌就像是大豆的“小氮厂”,它能够将空气中的氮气转化为植物可吸收的氨态氮。据研究,一株大豆在其生长周期内,通过根瘤菌固定的氮素可达几十毫克。当大豆与玉米间作时,大豆的根瘤菌所固定的氮素,除了满足自身生长需求外,还能够被玉米吸收利用一部分。

从空间利用的角度来看,大豆植株相对较矮,玉米植株较高,它们在空间上形成了分层利用的格局。大豆的根系主要分布在浅层土壤,而玉米的根系则可以深入到更深层的土壤。这样一来,两种作物的根系在土壤中互不干扰,又能充分利用土壤中的不同层次的养分和水分。

(三)解决问题

我的邻居李大叔,他的农田面积不算小。以前他只种大豆,每年都要购买大量的氮肥,成本很高。后来,他尝试了大豆和玉米间作。他按照技术人员教给他的比例,一行玉米一行大豆地种了起来。到了收获的季节,他发现大豆的产量并没有因为间作而减少,反而因为玉米的存在,通风透光条件更好,大豆的品质还有所提高。而玉米呢,由于吸收了大豆根瘤菌固定的部分氮素,也长得更加茁壮。李大叔算了一笔账,通过大豆间作玉米,他每年节省了不少氮肥的费用,而且农产品的总产量和品质都有了提升。他说:“这老祖宗传下来的间作法子,还真是有科学道理,我们可不能轻易丢掉啊。”

三、绿豆摘心:增分枝的诀窍

(一)提出问题

绿豆,这种常见的杂粮作物,它的产量和品质也一直受到种植者的关注。在绿豆的生长过程中,如何让它多分枝,从而增加结荚的数量,提高产量呢?这是很多绿豆种植者都在思考的问题。

(二)分析问题

绿豆摘心,就是其中一个有效的措施。绿豆在生长过程中,顶芽会不断生长,消耗大量的营养物质。如果不加以控制,顶芽的生长会抑制侧枝的发育。当我们把绿豆的顶芽摘除后,就打破了植物的顶端优势。根据植物生理学的原理,顶端优势是由于顶芽产生的生长素向下运输,抑制了侧芽的生长。摘心后,侧芽部位的生长素浓度降低,侧芽就能够正常生长发育,从而增加分枝数量。

从实际的数据来看,经过摘心处理的绿豆植株,平均每株的分枝数比未摘心的植株多出2 - 3个。而且,这些分枝上的结荚率也相对较高。在一块试验田中,未摘心的绿豆植株平均每株结荚数为10 - 12个,而摘心后的绿豆植株平均每株结荚数达到了15 - 18个。

(三)解决问题

村里的王大姐,她一直对绿豆种植很感兴趣,但是她的绿豆产量总是不太理想。后来,她参加了一个农业技术培训,在培训中了解到了绿豆摘心的技术。回到家后,她就迫不及待地在自己的绿豆地里进行了试验。刚开始的时候,她还担心摘心会影响绿豆的生长,但是随着时间的推移,她发现摘心后的绿豆植株果然长出了更多的分枝。到了收获的时候,她的绿豆产量比以前提高了近三分之一。王大姐高兴地说:“这个小小的摘心技术,可真是给我带来了大惊喜。看来种地还得不断学习新东西啊。”

在农业生产中,这些看似简单的种植技巧,背后都有着深厚的科学依据。花生覆膜早成熟,是利用了地膜对温度、湿度和杂草的控制作用;大豆间作固氮肥,是巧妙地借助了根瘤菌的固氮能力和作物间的空间互补;绿豆摘心增分枝,则是基于植物生理学的顶端优势原理。这些技术的应用,不僅提高了农作物的产量和品质,也体现了农民朋友们不断探索和学习的精神。

我们应该重视这些传统的种植经验,并结合现代科学技术进行创新和发展。就像老张头、李大叔和王大姐一样,他们在自己的土地上积极尝试新的种植技术,最终获得了丰收的喜悦。这也为更多的农民朋友提供了借鉴和启示。在未来的农业生产中,我们要继续发扬这种探索精神,让我们的土地孕育出更多的丰收成果,让我们的餐桌更加丰富多彩。

而且,这些种植技术的推广也需要各方的努力。政府部门可以通过举办农业技术培训班、发放宣传资料等方式,让更多的农民了解这些技术。农业科研机构则要不断深入研究,进一步优化这些种植技术,提高其适用性和效益。农业企业也可以参与到农产品的收购和加工环节,为农民提供更好的市场保障,从而形成一个完整的产业链,推动农业的可持续发展。

花生覆膜、大豆间作和绿豆摘心这些种植技术,就像一颗颗璀璨的明珠,在我国农业发展的历史长河中闪耀着光芒。我们要珍惜这些宝贵的经验,不断传承和创新,让我国的农业走向更加繁荣的未来。