各位亲爱的读者,阅读此文前,麻烦右上角点击一下“关注”,精彩内容不错过,方便随时查看。

前言《隆中对》是三国时期蜀汉丞相诸葛亮为刘备制定的一份详细战略计划,旨在帮助刘备在群雄割据的局面中立足并最终复兴汉室、统一天下。以下是对《隆中对》战略优势的详细分析。

今天就和大家聊聊这个话题。

“隆中对”之战略优势

一、战略背景分析在《隆中对》提出之前,刘备虽然具备一定的军事和政治能力,但缺乏稳固的根据地,一直在中原地区漂泊不定。

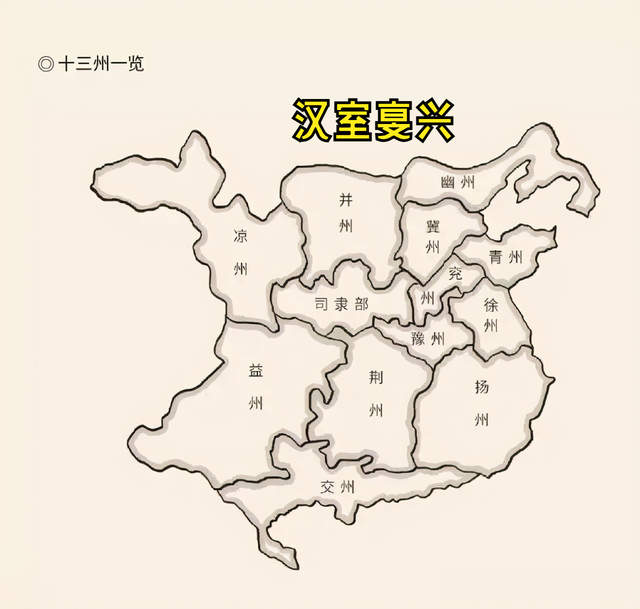

此时,天下局势动荡不安,曹操挟天子以令诸侯,势力庞大;孙权据有江东,人心归附,政权稳固。

面对这样的局势,诸葛亮为刘备精心策划了《隆中对》战略。

二、战略优势分析1、知己知彼,百战不殆

诸葛亮在《隆中对》中首先进行了全面的局势分析,对曹操、孙权等主要竞争对手进行了深入的剖析,同时准确评估了刘备自身的实力和优势。

这种知己知彼的战略思维为刘备后来的行动提供了有力的指导。

2、占据有利地形,建立根据地

诸葛亮建议刘备占据荆州和益州两地作为根据地。荆州地处中原腹地,交通便利,是兵家必争之地;益州(今四川)地势险要,沃野千里,是天然的粮仓和兵源基地。

占据这两地,刘备可以进退自如,为日后的统一大业奠定坚实基础。

3、联合盟友,共同抗敌

诸葛亮明确提出要联合孙权共同对抗曹操。这一战略决策不仅避免了刘备与孙权之间的直接冲突,还使刘备能够集中力量对付主要的敌人——曹操。

同时,通过联合孙权,刘备还获得了江东地区的支持和援助,增强了自身的实力。

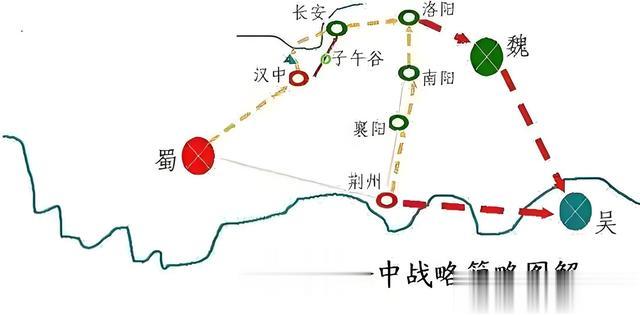

4、兵分两路,进取中原

在占据荆州和益州后,诸葛亮提出兵分两路进取中原的战略。一路由上将率领荆州之军向宛城、洛阳进军;另一路由刘备亲自率领益州之众从秦川出发。

这一战略部署既分散了敌人的兵力,又增加了进攻的突然性和灵活性。

5、顺应历史大势,实现统一大业

诸葛亮在《隆中对》中不仅关注眼前的局势,还从历史的角度审视问题,提出了顺应历史大势、实现统一大业的战略目标。

他认为,只有占据有利地形、联合盟友、兵分两路进取中原,才能最终实现复兴汉室、统一天下的宏伟目标。

“隆中对”之战略劣势分析

以下是对《隆中对》战略劣势的详细分析:

一、战略构想过于理想化《隆中对》的战略构想是建立在一系列假设和预期之上的,这些假设和预期往往过于理想化,与实际情况存在较大的差距。例如:

1、对荆州的盲目乐观

诸葛亮认为荆州是“用武之国”,且刘表不能守,因此刘备可以轻易地取得荆州。

然而,事实上荆州并非易得易守之地,刘备在取得荆州后,就遭到了曹魏和东吴的夹击,最终导致了关羽兵败被杀,荆州失守。

2、对益州的过高期望

诸葛亮认为益州是“天府之国”,刘璋暗弱,因此刘备可以顺利地攻取益州。

但实际上,益州并非一统之地,南中多郡常有叛乱,刘备在攻取益州后,还需花费大量精力和资源去平定南中。

二、对外部环境的评估过于乐观《隆中对》在评估外部环境时,对敌人的实力和政治资源存在低估,对未来局势的预测也显得过于乐观。

1、对曹操的评估不足

诸葛亮认为曹操已经拥百万之众,挟天子而令诸侯,因此不可与之争锋。然而,实际上曹操并非不可战胜的敌人,在赤壁之战、长坂坡之战、汉中之战等多次战役中都遭到了刘备和孙权的挫败。

而且曹操死后,曹魏内部也出现了权力斗争和政治腐败的现象。

2、对孙权的信任过度

诸葛亮认为孙权是可以联合而不可图的,因为他已经据有江东三世,国险而民附,贤能为之用。

然而,事实上孙权并非刘备的忠实盟友,他在关羽兵败时背盟偷袭荆州,在诸葛亮死后又多次进攻蜀汉边境。

三、战略执行过于保守和缺乏灵活性《隆中对》的战略执行建立在一种过于保守的原则之上,即“不可轻动,以待天时”。这一原则导致了蜀汉在北伐中缺乏主动性和进取性,错失了许多有利的战机。

1、缺乏主动性

蜀汉在北伐中过于消极防守,没有主动出击,没有创造有利的条件。例如,在诸葛亮五次北伐中,除了第一次北伐有所斩获外,其余四次都是在祁山一带徘徊,没有深入敌境,没有打破僵局。

2、缺乏灵活性

《隆中对》的战略执行过于拘泥于一种固定的模式和思路,没有根据实际情况做出及时的调整和改变。例如,在曹操死后,曹丕和曹植争夺王位的时候,蜀汉没有趁机进攻曹魏,而是等到曹丕稳定了局面后才发动北伐。

四、战略目标过于单一且忽视现实需求《隆中对》的战略目标是建立在一种过于单一的理想之上的,那就是恢复汉室。这一理想虽然崇高而远大,但也忽视了许多现实存在的问题和需求。

1、忽视现实需求

恢复汉室并非所有人都认同的目标和正义。例如,在刘备称帝后,东吴就不再承认刘备为汉室宗亲,而是自立为吴王,并与曹魏结盟。

在蜀汉内部,也有许多人对恢复汉室并不热心,甚至有反对之意。

2、缺乏多元选择

《隆中对》认为恢复汉室是刘备集团的唯一选择和最佳途径。然而,事实上并非只有恢复汉室才能保证刘备集团的生存和发展。

例如,刘备在称帝前就已经拥有了荆州、益州、汉中三个富庶而重要的地区,已经形成了一个相对独立和稳定的政权。

五、内部治理和资源管理存在短视《隆中对》在内部治理和资源管理方面也存在短视的问题,未能充分预见到长期战争中资源的消耗和管理上的挑战。

1、资源分配和管理过于理想化

蜀汉在建立初期面临着严重的资源不足和财政紧张问题,这使得实际操作中存在许多困难。诸葛亮未能预见到这一点,导致在战略执行中资源调配不当。

2、内部管理预期过高

诸葛亮对内部治理的预期也存在短视,未能充分识别出潜在的管理问题和风险。

例如,在关羽失荆州后,蜀汉的政治和军事中心迁往益州,但刘备集团并未能有效地整合益州的资源和力量,导致内部矛盾和纷争不断。

“隆中对”之战略实施效果

《隆中对》战略的实施取得了显著的效果。刘备在诸葛亮的辅佐下,成功占据了荆州和益州两地,建立了稳固的根据地。同时,通过与孙权的联合,刘备避免了与江东地区的直接冲突,增强了自身的实力。在后来的赤壁之战中,刘备与孙权联手击败了曹操的大军,进一步巩固了自身的地位。

然而,由于关羽大意失荆州等历史事件的影响,《隆中对》的最终战略目标未能完全实现。但不可否认的是,《隆中对》战略为刘备集团的发展提供了有力的指导和支持,使刘备在群雄割据的局面中立足并最终形成了三足鼎立的局面。

综上所述,《隆中对》战略具有知己知彼、占据有利地形、联合盟友、兵分两路进取中原以及顺应历史大势等优势。这些优势为刘备集团的发展提供了有力的保障和支持,使刘备能够在群雄割据的局面中立足并最终实现了三足鼎立的局面。

然而《隆中对》在战略构想、外部环境评估、战略执行、战略目标和内部治理等方面都存在明显的劣势。这些劣势在很大程度上影响了蜀汉北伐的效果和结果,甚至注定了蜀汉北伐不可能成功。因此,在评价《隆中对》时,需要全面考虑其历史背景和实际执行情况,以更客观的视角看待其成就和不足。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。