当吴王阖闾的战车碾过柏举战场,楚昭王仓皇逃离郢都的背影,定格成春秋史上最震撼的王朝更迭画面。这场持续仅数日的战役彻底改写了江淮霸权格局,其速胜之谜与楚国的突然崩溃,值得后世军事研究者深入探究。

吴国能取得如此辉煌战果,关键在于孙武与伍子胥的完美配合。孙武开创的水陆协同战术打破了传统战场的空间限制,使吴军能像潮水般在河道与陆路间自由切换。而伍子胥持续六年的心理战堪称古代"温水煮青蛙"的经典案例,通过周期性袭扰逐渐麻痹楚军神经。这种战略耐心与战术暴烈的反差组合,为最终决战埋下关键伏笔。

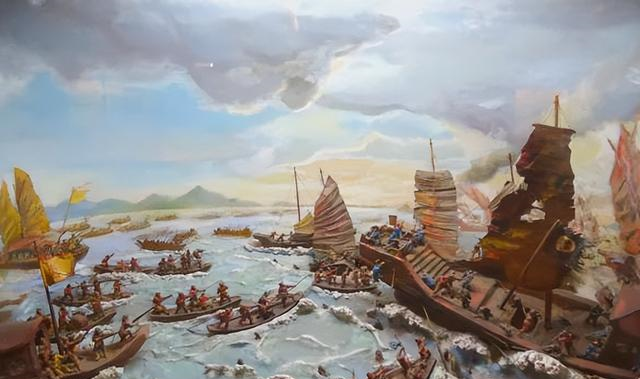

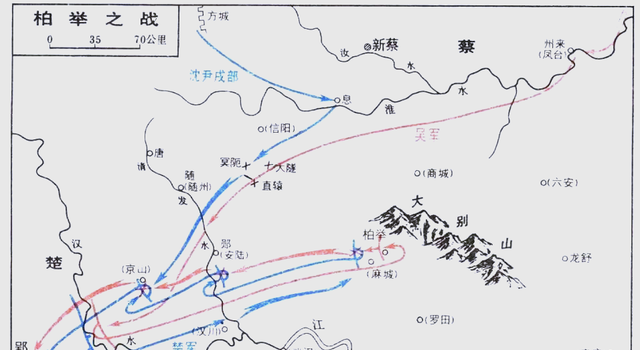

公元前506年的决定性会战中,吴军仅三万精锐却展现出惊人战力。楚将子常的冒进成为整场战役的转折点——这位贪功的指挥官像扑火的飞蛾般闯入孙武精心设计的包围网。吴军佯败诱敌的演技堪称教科书级别,当楚军战线被拉长至郢都城下时,他们的覆灭已不可避免。特别值得注意的是吴王阖闾的御驾亲征,这种君主直接参与前线指挥的模式在当时极为罕见。

战局崩溃时楚昭王的应对令人唏嘘。这位缺乏危机准备的君主仓促出逃,导致整个楚国指挥体系土崩瓦解。申包胥在秦庭前长达七日的哭诉虽成千古悲歌,却难以挽回军事崩溃的定局。历史学者常争议:若是昭王能组织有效抵抗,吴军闪电战是否还能如此顺利?

战败后的楚国在吴起主导下开启涅槃重生。这位改革家大胆削夺贵族兵权,建立的"选练之士"堪称战国最早的特种部队。通过标准化训练与精兵策略,楚军逐渐从松散武装蜕变为纪律严明的战争机器。特别在江淮水网地带,新型水军部队的组建填补了楚国长期存在的防御空白。

鼎盛时期的楚国在楚怀王领导下吞并越国,疆域达到史上峰值。但这种野蛮生长暗藏致命隐患——过度扩张使国防线变得脆弱,新征服地区的统治消耗大量资源。当秦国崛起时,这个表面强盛的巨人实际上已患上严重的"帝国疲劳症"。

面对秦军压境,老将项燕展现出惊人创造力。他放弃正面对抗,转而利用淮南密布的水系开展游击战。那个曾击溃二十万秦军的经典战例,证明地域化防御的威力。但历史留给楚国的时间太短,当王翦采取"钝刀割肉"的消耗策略时,项燕最后的悲壮反击更像一曲末路挽歌。

从吴军闪电战到秦楚拉锯战,这段跨越三百年的军事演变史揭示出战争形态的深刻变革。早期依靠突袭取胜的战术,在战国后期已被体系化战争取代——六十万秦军能持续驻屯平舆整年,背后是古代中国前所未有的后勤革命。楚国防线从郢都到寿春的迁移,淮河防线的建立与崩溃,恰恰印证了地缘战略与军事技术的双重演进轨迹。