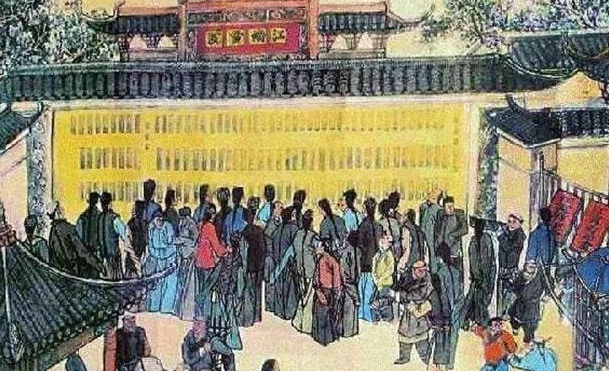

科举制度,自隋朝创立以来,在中国封建社会延续了一千三百多年,它在选拔人才、维护封建统治秩序等方面发挥了重要的作用。然而,在清朝末年,科举制度被废除,这一举措是多种因素共同作用的结果,并且对当时的中国社会产生了深远而复杂的影响。

一、清朝废除科举的原因

1.时代发展的需求

随着西方列强的入侵,中国被迫卷入世界现代化的进程。西方的科学技术、政治制度和思想文化不断冲击着传统的中国社会。传统科举制度下培养出来的人才,大多熟读儒家经典,擅长诗词歌赋,却缺乏对现代科学知识、工程技术以及国际事务的了解。在面对列强的坚船利炮和近代化的战争时,科举出身的官员往往束手无策。为了适应时代发展,培养能够应对近代化挑战的新式人才,废除科举成为必然选择。

2.洋务运动与维新变法的推动

洋务运动期间,洋务派创办了一系列新式学堂,如京师同文馆等,旨在教授西方语言、科学技术等知识。这些新式学堂的出现,在一定程度上冲击了科举制度的主导地位。维新变法时期,维新派更是明确提出要废除八股取士,改革科举制度,将西方近代科学知识纳入考试内容。虽然维新变法失败了,但它所倡导的教育改革思想却深入人心,为后来科举制度的废除奠定了思想基础。

3.科举制度自身的弊端日益严重

科举制度发展到清朝末年,已经弊端丛生。考试内容僵化,局限于儒家经典,特别是八股文的形式严重束缚了考生的思想。考生为了在科举考试中取得成功,往往埋头苦读经书,死记硬背,缺乏创新思维和独立思考能力。而且科举考试中的舞弊现象屡禁不止,使得科举的公正性受到严重质疑。此外,科举制度还造成了教育资源的浪费,大量学子将精力耗费在科举备考上,而忽视了对实用技能和新知识的学习。

二、废除科举的影响

1.积极影响

1.教育领域的变革

废除科举制度后,新式学堂得到了迅速发展。清政府开始大力推广近代教育,鼓励各地创办中小学堂、大学堂等,将西方的科学知识、自然科学、社会科学等纳入教学内容。这使得中国的教育逐渐走向近代化,培养出了一批具有现代知识结构的人才,为中国的近代化进程提供了智力支持。例如,蔡元培等新式教育培养出的人才,在推动中国的思想解放、文化教育改革等方面发挥了重要作用。

2.社会阶层流动的新途径

科举制度是封建时代社会阶层流动的重要途径,废除科举后,新的社会阶层流动方式开始出现。留学归国人员、新式学堂的毕业生等开始成为新兴的社会力量。他们凭借自身的专业知识和技能,在政治、经济、文化等领域崭露头角,为社会注入了新的活力。同时,这也促使社会结构从传统的封建等级结构向近代社会结构转变。

3.思想解放的推动

科举制度的废除,是对封建传统思想的一次巨大冲击。儒家经典不再是唯一的知识和价值标准,西方的民主、自由、平等思想得到更广泛的传播。人们的思想逐渐从封建礼教的束缚中解放出来,开始关注国家的命运、民族的前途以及个人的发展。这一时期,各种思潮如民主主义、社会主义等纷纷涌入中国,为中国的思想文化发展带来了新的机遇。

2.消极影响

1.传统士绅阶层的衰落

科举制度造就了庞大的士绅阶层,他们在地方社会具有很高的威望和影响力,在维护地方治安、文化传承等方面发挥着重要作用。科举废除后,士绅阶层失去了原有的晋升途径和社会地位,许多士绅面临着失业或社会地位下降的困境。这导致了地方社会秩序的一定程度的混乱,传统的乡村治理模式受到冲击。

2.社会动荡的加剧

由于科举废除后,大量的旧式文人失去了奋斗目标,他们在社会转型过程中感到迷茫和失落。一些人对新的社会变革不满,容易被反动势力利用。同时,废除科举所带来的社会结构调整,也引发了不同阶层之间的利益冲突,这些因素都在一定程度上加剧了清末民初的社会动荡。

清朝废除科举制度是中国近代社会转型过程中的一个重要事件。它既有积极的一面,如推动教育近代化、思想解放和社会阶层流动的新变化;也有消极的一面,如传统士绅阶层的衰落和社会动荡的加剧。但从长远来看,废除科举制度是中国走向现代化的必然选择,它为中国的现代化进程开辟了道路,促使中国社会从传统向现代转型。