58年视察天津时,在饭店被群众包围,毛主席:我很享受这种感觉

1958年春天,天津正阳春鸭子楼外人头攒动,"毛主席万岁"的欢呼声响彻云霄。饭店二楼的窗边,一个高大的身影正在向下方热情地挥手致意。这一幕持续了整整六次,但群众不但没有散去,反而越聚越多。街道上的交通完全瘫痪,地上散落的物品足足装了七筐半。而在楼上的警卫们却心急如焚,他们担心领袖的安全。可毛主席却显得异常轻松,脸上始终挂着欣慰的笑容。他为什么会如此享受这种被"围困"的感觉?这背后又有着怎样动人的故事?

一、正阳春饭店惊现"民心所向"

1958年2月,天津迎来了一位特殊的客人。这天上午,毛主席的视察车队首先来到了南开大学。为了确保安全,学校方面提前做了周密部署,但消息还是不胫而走。当汽车驶入校园时,原本安静的校园瞬间沸腾起来。

南开大学的师生们从教学楼、图书馆、实验室纷纷涌出,沿途高喊"欢迎毛主席"。校园里的小路上挤满了人,就连树上都爬满了想要一睹领袖风采的学子。在南开大学期间,毛主席察看了学校的教学设施,并与师生们亲切交谈。

随后,毛主席提出要去正阳春鸭子楼用餐。这个建议让随行的工作人员颇感意外。正阳春鸭子楼位于天津市中心,周边商铺林立,人流量大。但毛主席坚持要去,说是要趁机看看天津的街景和人民群众的生活状况。

正阳春鸭子楼创建于清末,是天津最负盛名的老字号之一。当毛主席一行来到这里时,店内的服务人员都激动得手足无措。他们原本以为只是普通的一天,没想到竟迎来了这样一位贵客。

毛主席被安排在二楼就餐。这是一间面向街道的房间,透过玻璃窗可以看到外面熙熙攘攘的街景。用餐期间,毛主席时不时走到窗边观看街上的景象。这时,一个意想不到的场景出现了。

对面楼上一位正在晾晒衣服的居民,突然认出了窗边的身影。"快看!毛主席在正阳春!"这一声呼喊,如同平静湖面投下的一颗石子,激起了层层涟漪。消息迅速在附近传开,街道上的行人纷纷驻足张望,远处的群众闻讯赶来。

短短几分钟内,正阳春门前的马路就被围得水泄不通。附近的商铺老板纷纷关门,赶来看望毛主席。周边街道的交通完全陷入瘫痪,就连电车也不得不停运。人群中,有刚下班的工人,有放学的学生,有挑担的小贩,还有附近居民。他们自发地组成了一个庞大的人群,高声呼喊着毛主席的名字。

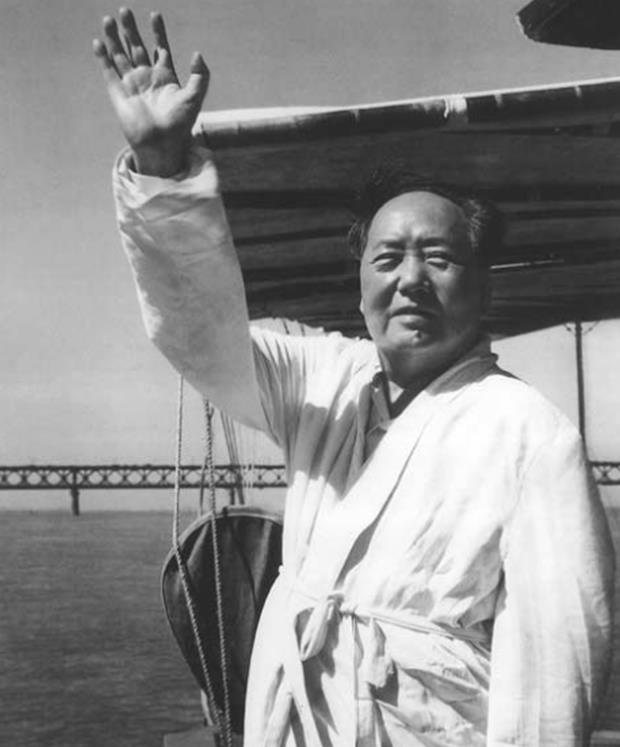

警卫人员迅速加强了戒备,但群众的热情丝毫未减。有人踮起脚尖远远张望,有人举起孩子希望能看得更清楚些。在这种情况下,毛主席多次来到窗前,向楼下的群众挥手致意。每一次出现,都会引起新一轮的欢呼声。

这种状况一直持续到下午五点。最终,在天津警卫处派来的一个排战士开路下,毛主席才得以离开正阳春。当汽车缓缓驶离时,群众仍依依不舍地目送,直到车队消失在视线中。事后清理现场时,工作人员在地上收集到了大量群众在拥挤中遗落的物品,装满了整整七筐半。这些物品中有手表、钢笔、鞋子等,但当时的群众全然不顾这些,他们的注意力都集中在能否看到毛主席身上。

这次"正阳春之围"在天津市民中传为佳话。那些曾在现场的群众纷纷表示,能亲眼看到毛主席是他们一生中最难忘的经历。而这次经历,也成为了天津城市记忆中的一个重要片段。

二、从"南巡"到天津:领袖与群众的情感纽带

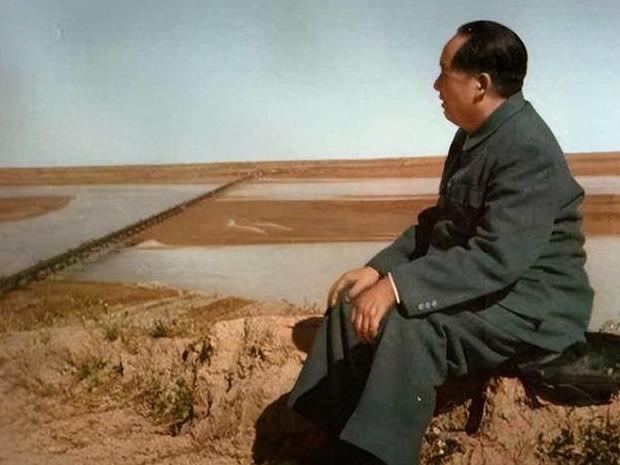

1958年的天津之行并非偶然。在此之前,毛主席就多次展现出亲近群众的特质。1956年春,他曾在武汉长江大桥工地与建设者同吃同住;1957年冬,他在成都望江楼与当地群众促膝长谈。每一次视察,都会引起当地民众的热烈反响。

天津作为北方重要的工商业城市,具有特殊的地位。这座城市的工人阶级基础深厚,市民多为普通劳动者。1958年初,正值"大跃进"运动开展之际,毛主席选择在这个时候视察天津,显然是经过深思熟虑的。

2月12日清晨,毛主席的专列抵达天津站。与以往不同的是,这次他特意要求不搞欢迎仪式。但当列车驶入站台的那一刻,站内依然爆发出雷鸣般的掌声。车站工人们自发组成了一条人墙,目送领袖的车队驶出车站。

在前往南开大学的路上,沿途街道上已经聚集了不少群众。尽管没有提前通知,但消息仍以惊人的速度在民间传开。有的工人放下手中的活计,有的商贩暂停营业,纷纷赶来一睹领袖风采。

当天下午在正阳春用餐时,毛主席多次走到窗前向群众挥手。每一次现身,楼下都会响起震天的欢呼。警卫人员试图疏散人群,但毛主席却说:"让群众看看,这有什么关系?"

这句话体现了他对群众的深厚感情。在他看来,群众的热情绝非表面的狂热,而是源于多年来党和人民之间建立的深厚感情。从延安时期开始,毛主席就特别重视密切党群关系,提出"一切为了群众,一切依靠群众"的理念。

天津的这次"围观"事件,某种程度上印证了这一理念的成功。群众并非被组织动员而来,而是自发聚集。他们中有刚下工的产业工人,衣服上还沾着机油;有放学的学生,书包都来不及放;有附近居民,有些人甚至还穿着围裙就跑了出来。

更让人感动的是群众的自觉性。在整个过程中,虽然人群密集,但秩序井然。没有人借机滋事,也没有人趁乱生事。即便是拥挤中掉落的物品,事后也无人计较。这种现象在当时的国际社会中是极为罕见的。

据当时在场的警卫战士回忆,整个过程中最让他们感动的是群众的质朴。有位老大爷举着孙子,一直喊着:"主席啊,您要保重身体啊!"还有位老太太带着一篮子自家种的水果,硬是挤到最前面,想送给毛主席尝尝。虽然这些朴实的心意最终都未能传达,但却真实地反映了普通群众对领袖的感情。

这次视察中的群众反应,与其说是一次偶然事件,不如说是多年来党群关系的一次集中展现。从延安到全国解放,从抗美援朝到社会主义建设,每一个重要历史时期,都凝聚着党和人民的血肉联系。正是这种联系,使得群众能够自发地表达对领袖的敬爱之情。

三、警卫人员的忧虑与领袖的从容

在正阳春鸭子楼的这场"包围"事件中,最紧张的莫过于负责警卫工作的同志们。当时的警卫处长刘振江回忆说,那天的情况让他们措手不及。原本计划中的午餐变成了一场持续数小时的群众集会,这完全超出了安保预案的设想。

当群众开始聚集时,警卫人员立即采取了一系列应急措施。他们首先在饭店门口布置了警戒线,派出精干力量维持秩序。同时,紧急调派增援力量,加强周边区域的安全防范。但群众的热情远超预期,短短半小时内,聚集的人数就突破了上千人。

在二楼的警卫人员更是如临大敌。他们严密监控着周围的每一个可疑动向,甚至连对面楼顶的晾衣服群众也未放过。有的警卫同志建议立即撤离,但毛主席却坚持要在窗前多待一会。

当时的情况确实令人担忧。正阳春饭店位于天津市最繁华的商业区,周边楼房林立,制高点众多。从安全角度来说,这种暴露在公共场所的情况是极其危险的。但毛主席却表现得异常从容,他不仅多次来到窗前,还要求打开窗户,与群众近距离交流。

警卫处副处长张守信在日记中记载了一个细节:当群众高喊"毛主席万岁"时,一名警卫战士担心声音太大会影响主席休息,想去制止。毛主席却说:"群众的心声,为什么要制止?"这句话让在场的警卫人员深受触动。

随着时间推移,群众越聚越多。到下午三点时,整个街道已经水泄不通。附近的交通完全瘫痪,就连电车也不得不改道。警卫人员多次建议转移到后面的房间,但都被毛主席婉言谢绝。

最令警卫人员担心的是,群众中可能混入别有用心之人。但事实证明,这种担忧是多余的。在整个过程中,群众始终保持着良好的秩序。即便在最拥挤的时候,也没有发生任何混乱事件。

为了确保安全,警卫处还特意派人打入人群,暗中观察情况。他们发现,群众们自发形成了秩序维护队,主动疏导交通,照顾老幼。有人晕倒了,周围的群众立即让出通道;有人想借机生事,立刻被群众制止。

到了下午四点半,警卫处接到上级指示,必须在天黑前护送毛主席离开。这时候的疏散工作成了一个难题。街道上的人群已经达到了最大密度,普通的疏散方式根本行不通。

最后,警卫处采取了一个特殊的办法。他们调来了一个排的战士,组成了一个楔形阵列,在前方开路。与此同时,派出便衣警卫混在人群中,负责侧翼安全。这个方案获得了毛主席的同意。

临走前,毛主席还特意叮嘱警卫人员:要文明执勤,不得对群众使用强制手段。在他的指示下,整个撤离过程井然有序,没有发生任何意外。当天晚上,警卫处对这次行动进行了总结,认为虽然过程惊心动魄,但最终圆满完成了警卫任务,这其中很大程度上得益于群众的自觉配合。

这次经历也让警卫人员对群众有了新的认识。在以后的警卫工作中,他们不再把群众简单地视为安全隐患,而是把群众当作最可靠的"警卫力量"。这种认识的转变,与毛主席当天表现出的从容和信任是分不开的。

四、饭店内外:一场自发的群众集会

正阳春饭店内外的场景形成了鲜明的对比。店内,厨师们正在精心准备传统的天津特色菜肴。店外,人群已经将整个街区围得水泄不通。这种戏剧性的场面在当时的天津城内留下了深刻的印记。

正阳春的老掌柜李德全当天特意安排了最好的厨师值班。他们精心准备了天津特色的扒鸡、煎饼果子等传统美食。但随着群众的聚集,原本平静的午餐时光逐渐演变成了一场特殊的群众集会。

饭店一楼的服务员们不得不临时改变工作方案。他们将桌椅搬到墙边,腾出更多空间供警卫人员活动。同时,他们还要应对源源不断前来询问情况的群众。有的群众想买一份简餐,只为能在店内多待一会;有的群众则表示愿意帮忙维持秩序。

二楼餐厅里,厨师长刘福新正在为领袖准备特色菜品。他选用了最新鲜的食材,力求将天津的地方特色展现得淋漓尽致。但令他没想到的是,这顿饭的重点并不在菜品本身,而在窗外不断汇聚的人群。

饭店外的场景更是令人难忘。最先聚集的是附近的居民和商贩。随后,消息传开,更多的市民闻讯赶来。其中不乏一些特殊的面孔:有刚下班的产业工人,衣服上还带着机油的痕迹;有放学的学生,背着书包就跑来了;甚至还有些老人,拄着拐杖也要凑这个热闹。

人群中还出现了一些感人的场景。一位老工人带着自己的徒弟挤在人群中,指着二楼的窗户激动地说:"这就是我们的领袖,就是他领导我们建立了新中国。"街边一家茶馆的老板免费为群众提供茶水,还搬出板凳让老人歇脚。

天津站的铁路工人张大勇当天正好轮休。他听说消息后,立即骑车赶来。在拥挤的人群中,他主动担起了维持秩序的责任。他和其他几位工人一起,在人群中开辟出通道,照顾老弱病残。这种自发的组织行为在当天随处可见。

附近的居民也展现出极大的热情。有的人搬出家中的板凳,让老人和孕妇坐着休息;有的人端出热水,为维持秩序的工作人员解渴;还有人主动清理街道,保持环境整洁。这种自发的互助精神,使得现场始终保持着良好的秩序。

正阳春对面的照相馆也见证了这一历史时刻。老板王铭远冒着被追究的风险,偷偷架起了相机。他拍下了几张珍贵的照片,记录下了群众自发聚集的场景。这些照片后来成为了重要的历史档案。

随着时间推移,聚集的群众越来越多,但现场秩序依然井然。人群自发形成了几道防线:外圈是刚到的群众,中圈是已经等候多时的市民,内圈则主要是一些老工人和学生,他们自觉地担负起了维持秩序的责任。

这种自发的群众集会一直持续到傍晚。即便在领袖离开后,许多群众仍久久不愿散去。他们在街头交流着见到领袖的感受,分享着这难忘的经历。有的工人说,这一天的经历比过年还让人兴奋;有的老人则说,这是他们这辈子最难忘的一天。

后来,正阳春饭店将这次事件编入了店史。饭店的墙上至今仍挂着当年的照片,成为了一段特殊历史的见证。这些照片不仅记录了领袖与群众之间的互动,更记录了一个时代普通群众的真实面貌。

五、事件的后续发展与影响

这次在正阳春鸭子楼的即兴群众集会,在天津的政治生活中产生了持续的影响。事后,市委召开专门会议,讨论如何总结这次群众集会的经验。与会人员一致认为,这次事件充分显示了群众的组织能力和自觉性。

次日,天津日报以"领袖光临正阳春"为题,对这一事件进行了报道。报道中特别提到了群众自发维持秩序的情况。这篇报道在当时引起了广泛关注,不少单位组织职工学习讨论。

正阳春饭店也因这次事件声名大噪。饭店门口每天都有群众前来参观,想一睹领袖用餐的地方。饭店收到了来自全国各地的信件,询问领袖就餐的具体细节。为了满足群众的需求,饭店特意在二楼辟出一间陈列室,展示当天使用过的餐具和相关实物。

当时在场的群众中,不少人后来都写下了回忆文章。其中,天津纺织厂的老工人张明德的回忆最为生动。他记述了当天群众自发组织纪律队的情况,以及人群中那些感人的细节。这些材料后来成为了研究这段历史的重要资料。

这次事件对天津的群众工作也产生了深远影响。市委在总结经验时指出,群众的自觉性和组织性远超预期。此后,天津在开展群众活动时,更多地依靠群众的自觉性,减少行政干预。这种做法收到了良好效果。

事件发生后的一个月内,正阳春饭店的工作人员收到了大量来信。有的是询问领袖用餐细节的,有的是表达仰慕之情的,还有的是建议把这个房间永久保留下来的。饭店根据群众建议,将二楼的这间包房辟为陈列室,摆放当天使用过的餐具和相关实物。

天津市档案馆专门收集了这次事件的相关资料。其中包括当天的照片、参与者的回忆录、报纸报道等。这些材料真实记录了一个特殊年代普通群众的生活状态。档案馆的工作人员表示,这些资料具有重要的历史研究价值。

在这次事件后,天津的群众工作出现了新的变化。各单位在组织群众活动时,更多地注重发挥群众的主动性。这种变化在当年下半年的多次群众活动中得到了体现。比如在迎接国庆节的群众游行中,就充分发挥了群众的自组织能力。

正阳春饭店的老员工们经常向新来的同事讲述这段历史。他们说,这次事件不仅是饭店的光荣,更是天津人民的光荣。饭店专门设立了一个展室,陈列当天的实物和照片,让这段历史得以永久保存。

天津市政协文史委员会在编撰天津现代史时,将这次事件作为重要篇章收录其中。文史委员会认为,这次事件具有典型意义,体现了那个时代的特点。为此,他们专门走访了当时在场的群众,收集了大量口述史料。

这次事件的影响一直持续到今天。每年都有不少人来到正阳春饭店,参观当年的旧址。饭店的工作人员说,即使过去了这么多年,前来参观的人依然络绎不绝。有的是当年亲历者的后人,有的是对历史感兴趣的年轻人。他们通过这些实物和照片,了解那个特殊年代的历史。

正阳春饭店的这间陈列室,已经成为天津市爱国主义教育基地。每年都有大量学生来这里参观学习,了解这段历史。陈列室里除了实物展品,还有当年群众自发维持秩序的照片,以及相关的文字说明。这些展品生动地记录了这次群众集会的全过程。