户部作为明代六部中专司财政的核心机构,是维系国家经济命脉的关键部门。在中央集权体制下,户部不仅承担赋税征收、户籍管理、漕运调度等基础职能,更深度参与国家战略的实施,从永乐迁都的粮饷保障到万历改革的赋役调整,户部的运作直接关系到王朝的兴衰。

王天有在《明代国家机构研究》中指出:“明代户部之制,集汉唐财税体系之大成,然其僵化与腐败亦为历代之最。”本文将系统剖析明代户部的组织架构、核心职能及其在经济治理中的矛盾与变革,揭示传统财政制度的内在张力与历史启示。

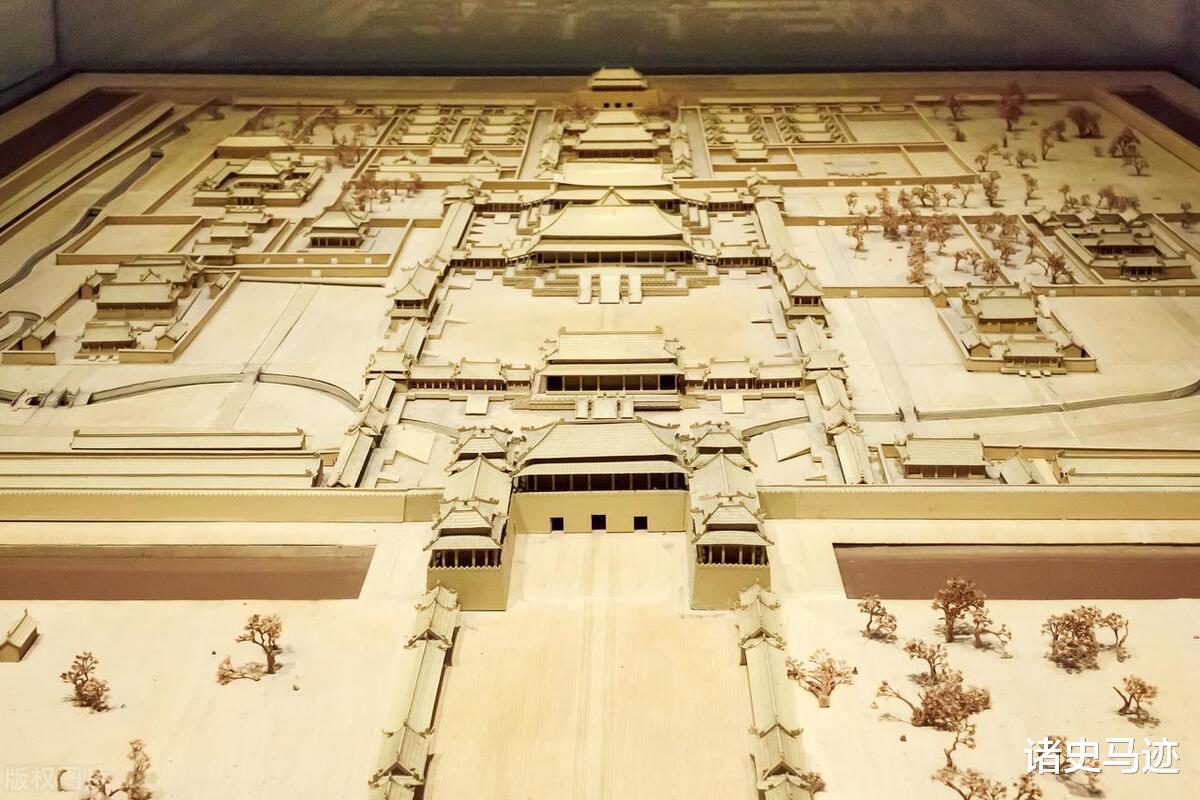

(一)十三清吏司与专项机构:分权制衡的财政网络

明代户部下设十三清吏司,按行政区划对应全国十三省(后增至十四省),形成“分省而治”的垂直管理体系。各司设郎中(正五品)、员外郎(从五品)、主事(正六品),具体职能包括:

1. 赋税征管:核算本省夏税秋粮,监督州县催科;

2. 户籍统计:每十年复核黄册,登记人口、土地变动;

3. 财政奏销:审核地方钱粮收支,防止挪用亏空。

除十三司外,户部另设专项机构强化专业管理:

宝钞提举司(后改称钞法司):负责纸币发行与流通监管,但宣德后因宝钞贬值形同虚设;

总督仓场衙门:管辖京通仓、临清仓等国家级粮储,嘉靖时存粮达2,000万石;

钞关与税课司:在运河枢纽设九江、扬州等七大钞关,年征商税逾50万两(万历数据)。

这种“分区+专业”的双轨架构,既保障了财政数据的精细化,又实现了对重点经济领域的集中管控。

(二)尚书与侍郎:权力中枢与制衡机制

户部尚书(正二品)为部门最高长官,多由精通钱谷的实务型官员担任,如正统朝金濂、万历朝张学颜等。左右侍郎(正三品)分掌全国钱粮与仓储,形成“尚书决策、侍郎执行”的运作模式。值得注意的是,明代为防止财权集中,严格限制户部尚书任期,嘉靖朝27年间更换尚书达19人次,平均任期不足1.5年。

二、户部的核心职能与经济治理实践(一)赋役制度:从黄册到一条鞭法的演进

1. 黄册与鱼鳞册的配合

户部通过十年一造的黄册(户籍)与鱼鳞册(地籍),构建起“人地税”三位一体的征管体系。洪武二十四年(1391年),全国登记土地387万顷,人口6,054万,为明代赋税奠定基础。然而至万历三十年(1602年),黄册数据严重失真,河南一省“诡寄田亩”竟达30%,暴露制度性漏洞。

2. 一条鞭法的财政革新

嘉靖末至万历初,户部推行“一条鞭法”,将赋役合并折银征收,实现三大突破:

简化税制:将里甲、均徭等十余种杂役简并为单一银两;

官收官解:废除粮长代征制,减少中间盘剥;

货币化改革:全国白银流通量从嘉靖朝的3亿两增至万历末的7.5亿两。张居正执政期间,户部年财政收入从250万两增至400万两,财政改革成效显著。

(二)漕运体系:帝国的粮食命脉

户部通过漕运总督衙门掌控4,000里京杭运河,构建起“四百万石保京师”的粮运网络:

1. 运军制度:12万漕军分属124卫所,实行“兑运法”(民运至淮安交兑)与“改兑法”(官军全程运输);

2. 仓储调控:通州仓存粮可支京官俸禄10年,临清仓“遇灾则开,粮价立平”;

3. 河道维护:每年耗银80万两疏浚河道,仅万历二十五年(1597年)清江浦工程即征发民夫5万人。

这一体系在成化至万历初期高效运转,但天启年后因河道淤塞、运军逃亡,漕粮年运量暴跌至120万石,直接动摇国本。

(三)专卖与货币政策:国家垄断的经济杠杆

1. 盐政与开中法

户部通过盐引制度控制两淮、长芦等盐场,实施“开中法”鼓励商人纳粮换引。弘治五年(1492年),户部尚书叶淇改制,允许商人直接纳银购引,年盐税收入从50万两激增至150万两,但导致边地粮储空虚。

2. 钱法与宝钞的失败

明代试图建立“钞为主、钱为辅”的货币体系,户部宝钞提举司累计发行宝钞约3,500万贯。但因滥发无度,至宣德年间钞价跌至面值的1/10,民间“竞藏白银,钞滞不行”。嘉靖后,户部被迫承认白银主导地位,货币自主权彻底丧失。

(一)财政集权与地方截留的冲突

明代户部坚持“天下财赋统于户部”的原则,但地方存留比例不足30%(北方州县甚至仅15%),导致基层财政枯竭。正德九年(1514年),山西平阳府因灾申请赈济,户部以“钱粮系国家根本”为由拒拨,最终酿成民变。这种“中央集权过度、地方活力丧失”的矛盾,成为明代财政体系的致命伤。

(二)白银依赖与财政安全风险

一条鞭法虽缓解了财政压力,却使明朝深度依赖美洲白银输入。万历后期,因马尼拉大帆船贸易萎缩,白银流入量减少60%,引发通货紧缩。户部被迫加征“辽饷”“剿饷”,三饷总额达2,100万两,占财政收入70%,直接激化社会矛盾。

(三)官僚腐败与制度异化

户部官员利用职权寻租现象严重:

仓场舞弊:成化年间,京通仓官吏通过“掺土充粮”“虚报损耗”等手段,年贪污粮食逾20万石;

盐引私售:万历三十四年(1606年),两淮盐运使贪污盐引案涉及白银80万两,牵连官员47人;

税关勒索:崇祯时扬州钞关“十船抽一”,商民“视关卡如虎穴”。

四、户部改革尝试及其历史启示(一)张居正的财政整顿

万历初年,户部协同内阁开展“清丈田亩”运动,全国耕地从422万顷增至701万顷(含隐匿土地),新增税源280万两。但改革触动既得利益集团,张居正死后政策尽废,印证“人存政举,人亡政息”的局限。

(二)晚明财政自救的失败

崇祯元年(1628年),户部尚书毕自严推行“节流十四事”,裁撤驿递、压缩宗藩俸禄,年省银120万两。然此时辽东战事耗银已逾600万两,财政窟窿无法填补,制度性崩溃不可避免。

(三)历史镜鉴:集权与效率的平衡

明代户部的经验表明:

1. 过度中央集权会窒息地方经济活力;

2. 货币财政依赖外部输入将危及国家安全;

3. 缺乏独立审计监督必然导致系统性腐败。

明代户部作为传统财政管理的集大成者,其制度设计在初期展现出高效动员能力,永乐北征、郑和下西洋等国家工程均赖其支撑。然而,僵化的黄册制度、失控的白银货币化与严重的官僚腐败,最终使户部沦为王朝崩溃的加速器。

从张居正改革的短暂中兴到崇祯财政的全面溃败,户部的演变轨迹揭示了一个深刻悖论:越是强化中央财政控制,越容易引发系统性风险。这一历史教训,对理解传统国家治理的局限性具有重要价值。

参考文献

1. 王天有:《明代国家机构研究》,北京大学出版社,1992年。

2. 《明史·食货志》,中华书局,1974年。

3. 《明会典·户部》,中华书局,1989年影印本。

4. 黄仁宇:《十六世纪明代中国之财政与税收》,三联书店,2001年。

5. 万明:《明代赋役制度研究》,中国社会科学出版社,1997年。

6. 李伯重:《江南的早期工业化(15501850)》,社会科学文献出版社,2000年。

7. 樊树志:《晚明史(15731644)》,复旦大学出版社,2003年。