晋 王羲之 兰亭集序

《兰亭集序》之所以被称为“天下第一行书”,主要是因其在书法艺术、文学价值、历史地位以及文化内涵上的综合成就。以下从多个角度分析这一称号的由来:

一、书法艺术的巅峰之作

技法与风格的典范

《兰亭集序》是东晋书法家王羲之(303—361年)的代表作,创作于永和九年(353年)三月初三的兰亭雅集。其书法融合了行书的流畅与楷书的严谨,呈现出“行云流水、遒美健秀”的特点。王羲之将中锋与侧锋结合,笔画灵动飘逸而骨力内敛,字势欹侧多变却整体和谐,被称为“中和之美”的极致体现。

章法布局的完美

全篇324字,28行,字与字之间疏密有致,行气贯通,行距错落自然。王羲之通过墨色的浓淡枯润、字形的收放开合,营造出动态的节奏感。这种“无意于佳乃佳”的自然书写,展现了作者深厚的功力和即兴创作的超凡境界。

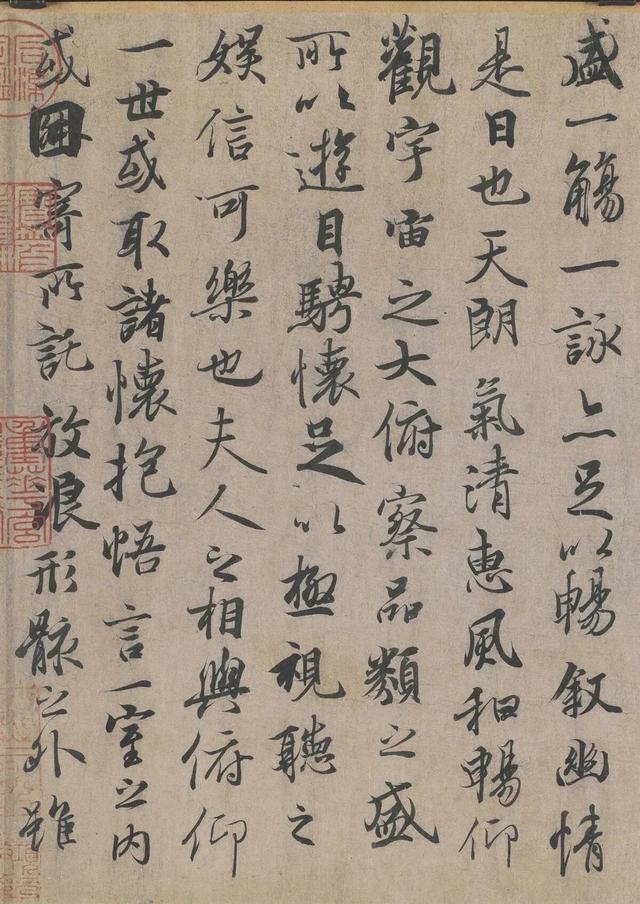

局部4~1

二、历史地位与文化影响

历代帝王的推崇

唐太宗李世民对《兰亭集序》极为痴迷,不仅命人临摹推广,还将其陪葬昭陵(真迹据传随葬,今存均为摹本)。宋元明清各朝帝王和文人均将其奉为圭臬,奠定了其“天下第一行书”的官方地位。

书法史的转折点

王羲之革新了汉魏以来朴拙的书风,开创了妍美流便的新风格。《兰亭集序》标志着行书从实用书写升华为独立的艺术形式,成为后世学习行书的“圣经”。赵孟頫、董其昌等大家均以临摹此帖为入门必修。

局部4~2

三、文学与哲学价值的加持

文辞的深邃意境

序文不仅是一篇书法杰作,更是一篇哲理散文。王羲之从兰亭雅集的欢宴生发,感慨人生短暂、生死无常,提出“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”的豁达人生观。这种对生命本质的思考,赋予作品超越艺术形式的思想深度。

魏晋风度的缩影

作品体现了东晋士人“玄心、洞见、妙赏、深情”的精神特质。兰亭雅集中“曲水流觞”的雅趣、文人自由超脱的性情,与书法艺术融为一体,成为魏晋风度最鲜活的载体。

局部4~3

四、传奇性与稀缺性

真迹失传的遗憾美

由于真迹下落成谜(据传存于昭陵),唐代冯承素、虞世南、褚遂良等人的摹本被视为“下真迹一等”的珍宝。这种神秘感反而强化了其神圣地位,历代文人对其“只可追摹,不可企及”的慨叹更添传奇色彩。

摹本与碑刻的传播

尽管无真迹存世,但唐代摹本(如神龙本)最大程度保留了原作神韵。历代碑刻(如定武本)的广泛传播,使其影响力跨越时空,成为中华文化符号之一。

局部4~4

五、后世评价的共识

历代书法家和评论家对《兰亭集序》的赞誉几乎无争议:

唐代李嗣真:“右军之书,古今独绝。”

宋代米芾:“锋势郁勃,挥霍浓淡如云烟,变怪多态。”

明代董其昌:“右军《兰亭序》章法古今第一,其字皆映带而生,或大或小,随手所如,皆入法则。”

局部

总结

《兰亭集序》集书法技法、文学境界、哲学思考和时代精神于一体,既是个人才情的巅峰爆发,也是中国文化“天人合一”理念的具象化。其“天下第一行书”的称号,实为艺术价值、历史机缘与文化象征共同作用的结果,至今仍是中国书法不可逾越的高峰。

(文斌)

李桂强作品

责任编辑:文隽