太行山南端有条山沟,从丈把高的岩石上,落下一股核桃粗细的泉水。从前每逢旱天,人们常到这里来求雨,所以就把这地方叫做灵泉沟。

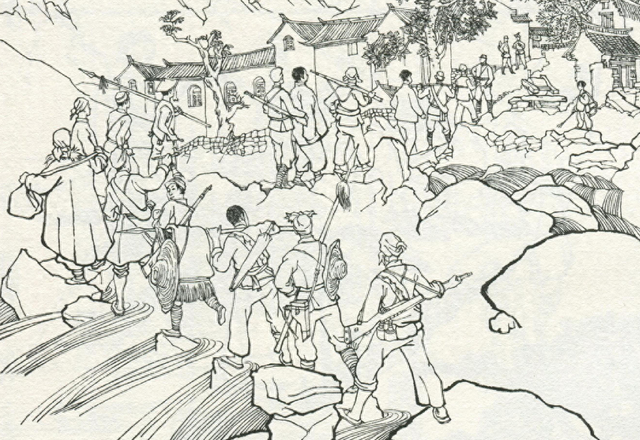

灵泉沟的两岸,有些小村庄,有叫田家湾的,有叫刘家坪的,总称灵泉沟村。七七事变后,日寇攻进了太行山区。这一天,有一支八路军领导的游击队开进了灵泉沟。

游击队一到,马上维持地方秩序,动员群众组织抗日政权。田家湾的共产党员王正明、张得福、李铁拴等人组成了党支部,张得福担任村长,工作搞得火热,人心也安定了。

这一天,几位政工人员去访问田家湾的老佃户田永盛。老永盛有两个儿子,大的叫金虎,小的叫银虎,都不到二十,听政工人员讲那抗日的道理,兄弟俩越听越有劲。

兄弟俩都要求参加村里的工作。老永盛怕事,心里不愿。金虎娘是个爽快人,劝老伴说:“孩子们要抗日,就让他们去。”经她这么一说,老永盛也就答应了。

银虎念过中学,到区上当了区指挥部的联络员;金虎是出名的有力气,就在村里当民兵。弟兄俩一文一武干得挺起劲。

过了一年,银虎和村里的李小胖都入了党。金虎虽然也很忠实可靠,只是脾气太直,有时还会犯愣。组织考虑目前正是斗争时期,怕金虎不能保守秘密,暂时没有吸收他。

一九三九年,八路军在太行山区进行反扫荡,驻扎在灵泉洞的游击队也参加了。国民党军队见日寇撤了,又回到灵泉沟一带打击抗日政府,抓捕共产党员。

那时,银虎在三水镇的区委会工作。一天,区委接到县里的紧急通知,说国民党军队早上袭击了县政府和县委会,要各村已公开身份的党员马上转移。

银虎先通知了附近两个支部,然后跑回灵泉沟。灵泉沟支部就在他家的院子里。他进门一看,李铁拴不在,只有王正明在东屋里烧文件。

银虎走到院里,朝西屋喊了一声,金虎便出来了。他刚向金虎交代明白,突然瞧见刘家坪大地主刘承业的儿子接旺,带着几个兵走来。

接旺大摇大摆走进院子,见银虎和正明都在,狞笑一声,指着他两人说:“这个是区上的干部!这个是村里的共产党负责人!两个一起捆了!”

金虎见他们捆人,顿时火冒三丈,窜上去拽住一个兵问道:“他们犯了什么罪?”接旺扫了他一眼,朝那个兵努努嘴说:“他是个傻瓜,叫他滚!”

那个兵一把揪住金虎,把他拖到大门口,喝声:“滚!”就往外推。金虎见事情闹大,冲里屋叫道:“爹,咱银虎跟正明叔都叫人捆了!”

正明老婆和女儿小兰闻声从东屋里冲出来,扑向正明。一个兵端起枪一拦,把她们挡住了。母女俩扑在地上嚎啕大哭。

金虎惦记得福和铁拴,跑出大门,沉着头,一股劲地往石洞那条路上跑。刚到村口,冷不防被一个端着枪的兵拦住了去路。

这时,金虎才看清村里各个路口都被兵堵起来了。他急中生智,猛想起小时候溜土岸的法儿,退回来往沟岸上一坐,“哧溜溜”从岸上溜了下去。

他顺着河沟向石洞跑去。石洞在窄窄的山谷下,洞里能藏好几百人,洞前挡着许多乱石块,只留屋门大的口子出入,反扫荡时是村公所和党支部的办公室。

金虎跑进洞,看见张得福和李铁拴在灯下整理文件,便一股脑儿向他们汇报了外面的情况。得福一听,觉得情况不妙,忙把挑出来的文件又塞回文件箱里。

得福随即把文件箱放进乱石窟窿里藏好,让铁拴吹熄灯。正要出洞,忽见接旺带着两个兵摸进洞来。

三人连忙从一个小洞里爬出去,在一块靠岩根的石头后面蹲下,借着一丛野葡萄藤向洞口望去,只见洞口已经站上岗了。

铁拴见一时脱不了身,皱皱眉问:“怎么办呢?”金虎想了个主意道:“好办,我看从这地方抓住那几条葡萄藤可以爬上岩去。”

金虎是想到什么就做什么的,他一边说,一边跳起来去抓葡萄藤。不料一把没有抓牢,“噗”地跌了下来。

金虎两脚一落地,竟把一块脸盆大的石头踏得陷进了一个窟窿里,自己也跟着石头掉了进去。

得福和铁拴吓了一跳。正在着急,只见金虎伸出手来轻轻地喊道:“下来吧!里边地方可大呢!”得福听他这么说,便和铁拴先后跳进了窟窿。

金虎摸黑往里走了几步,就踩着了齐脚背的水。他边走边摸,可两边除了岩石,什么也摸不到了。

铁拴离洞口近,忽听得洞外隐隐约约传来说话的声音。他踮起脚尖,向外探了探头,看见接旺和两个兵说着话走远了。

他忙蹲下来,凑近得福道:“接旺他们走了。咱们该怎么办呢?”得福想了一想说:“咱们待在这里不要动,先让金虎回去探一探。”

得福拉着金虎嘱咐说:“你回去看看那伙兵走了没有,捉去了咱们几个人。”金虎答应一声,摸到洞口,就往上爬了出去。

金虎走后,得福和铁拴交换意见,两个商议了一阵,决定把藏在石洞里的文件箱搬到新洞里,然后一起去北边山里参加八路军。

他们悄悄地从石洞里搬来文件箱,找了个地方先把箱子收好,然后拿起油灯沿着岩根往里走。

越往里走,地方越大,岩壁弯弯曲曲,地势忽高忽低,地上明晃晃地流着一道水。他们走着走着,忽然在岩壁上发现了一个能钻得进人的小窟窿。

铁拴让得福在外面等着,自己端着油灯钻进窟窿。里边像间套间,比自家院里那间北屋还大。可是没等他细看,不知从哪里吹来一阵风,把灯吹熄了。

铁拴赶紧摸出窟窿来,向得福说了里面的情况,两人又回到洞口。正好这时候,金虎带着他们的行李来了。

金虎没等得福问话,哭着说:“俺银虎跟正明叔已经叫兵抓去,民兵的枪也都给收了。”得福和铁拴听了,气得眼里几乎要冒烟。

铁拴听说敌人没到过他家,便对得福说:“看来他们还没有发现我。我可以留下来看看,你得马上就走!”他们计划了一下路线,背上行李,爬出洞来。

这时天已经黑了,四周寂静无声。他们隐蔽好洞口,得福跟铁拴、金虎道了别,借着朦胧的月色,朝北面走了。

铁拴和金虎送走得福,又到原来的石洞里拿了锄头,两人装着刚从地里回来的样子,从从容容回田家湾去了。

走到村口,突然从刘家坪那边射来一道电筒光,两人心里一慌,赶紧躲进路旁一排枣树林里。金虎冲得猛,还没站稳脚,就撞上了另外两个人。

四个人都吓了一跳。金虎定睛一看,原来是老李洪和他的儿子小胖。爷儿俩就住在枣树林后面,因为看见刘家坪的电筒光晃来晃去,正伏在这里察看。

小胖一眼不眨地盯着刘家坪那边,说:“你们快回去吧!这里的事交给我们,有什么情况我给你们送信!”金虎和铁拴这才往家走去。

金虎回到家,只见他爹似醒非醒,无力地躺在床上,他娘坐在床边,两只眼睛定定地看着老伴。金虎走到床前,难过地叫了声“爹”。

金虎娘轻轻推推老伴说:“生气有什么用?银虎没有杀人放火,他没有罪!咱们想个法子到狼嘴里夺孩子去!”老汉长叹一声,眼泪又淌了下来。

老永盛得了半身不遂的毛病,现在又一着急,病更重了。他怕金虎再弄出什么事来,硬要自己去。可是身子不听话,他挣扎了一下,又倒在床上。

第二天,金虎把他爹的袍子卖了,凑了一些钱,准备到镇上去请马大夫,顺便打听一下银虎的下落。临走,他把家里托给铁拴照应。

金虎走后的第二天,大地主刘承业派了个叫“杂毛狼”的狗腿子,到田家湾来打锣喊话。杂毛狼年轻时就无恶不为,见是他在喊,大家都骂开了。

金虎娘关上院门,叹口气说:“杂毛狼出了世,又要吃人了!”铁拴挥了挥拳头:“你太看重他了!等咱们的势力大了,把他和刘承业一锅端了!”

小胖、小兰琢磨不透刘承业要讲什么。金虎娘说:“事到头上顶着吧,割了头不过碗大个疤!”小胖说:“对,斗吧!狼能吃人,人也能打狼!”

他们凑在一起,商量去刘家坪探情况。金虎娘说:“别理他,等他找上门,咱们就拼!”铁拴想了想说:“还是我去,摸摸刘承业这老家伙的底!”

杂毛狼跑遍了灵泉沟,才拉出二十来个人。大伙没精打采地来到刘家坪,就在刘家大院门外的高台阶下,稀稀拉拉地站了开来。

杂毛狼领着几个村里的流氓,摆开架势在台阶下面站着。不一会,刘承业和狗腿子张兆瑞陪着一个军官出来了。刘承业躬着腰让座,那军官也不客气地坐下了。

那军官先讲了一通谁也听不懂的外乡话,然后刘承业对着下面说:“吴参谋提拔我当村长,请大家表示表示!”话音刚落,杂毛狼和流氓们都喊“赞成”。

“村长”宣布了门牌分类:白牌红字的是头等,白牌黑字的是二等,蓝牌白字的是三等。共产党和嫌疑分子,一律钉三等牌,军警随时可以检查。

金虎家一院三户,都给刘承业钉了蓝牌。杂毛狼来钉门牌的时候,二话没说,拿着斧头狠狠地往门框上钉,震得房顶上的尘土直往下落。

过了几天,村里的那批国民党兵总算开走了。他们一回到三水镇,就把抓去的共产党员杀害了。

铁拴他们找回了王正明的尸体,一把眼泪一把土,把他埋了。只是银虎却死不见尸、活不见人,不知下落。

金虎去镇上一直没回来,估计也是凶多吉少。铁拴、小胖他们商议下来,要对王正明、田永盛和张得福三户有困难的党员家属多加照顾,并分工间苗除草。

铁拴去通知金虎娘。金虎娘是个要强的人,不愿多受别人的照顾,便对铁拴说:“我和小兰都能干活,我们大家一起干吧!”

铁拴他们商量下来,觉得这办法好,就办起了一个有代耕性质的互助组。这天,铁拴、小胖、金虎娘与小兰正在小兰家地里间苗,忽听见坡上有人在喊。

虎娘抬头见是金虎,喜得呆住了。金虎跑下坡,大家围上来问他。原来金虎请大夫没请着,却被国民党军队拉了夫,走了几百里路才找到机会逃出来。

金虎问起家里情况,金虎娘一一说了,说到王正明惨死、银虎不知下落时,她不由得哭了起来,小兰也不住地掉泪。小胖连忙劝慰了几句,便叫金虎陪他娘回去。

金虎回来后,也参加了互助组。虽然大家任务很重,但地总算没荒,秋后还有了七分收成。小兰家有一块地谷子长得特别好,两亩地就割了四十多捆,算是十分收成。

一天中午,小兰娘、小兰和金虎三个人在场上打谷的时候,接旺领着杂毛狼几个拿着口袋和斗过来了。

接旺走到跟前,翻开账簿对小兰娘说:“你们的租子是两石;给你们垫的两石两斗军粮,该还三石三,一共五石三!”说罢,一个劲地叫杂毛狼装谷子。

金虎憋不住了:“这谷子是自家地里种的···”接旺脸一沉道:“少管闲事,收着你家的你再说话!”他指手画脚地叫杂毛狼把谷子装进口袋。

杂毛狼应着,转身嬉皮笑脸地对小兰低声说:“答应我个事,我替你留下两口袋。”小兰瞪了他一眼,大声说:“饿死算啦!饿死只当是叫狼吃了!”

杂毛狼变了脸,金虎见来者不善,便双手叉住腰,怒目圆睁盯着他。杂毛狼怕金虎犯了愣跟他干,也没敢再说什么。小兰趁这机会溜走了。

小兰奔回家,慌慌张张钻进北屋,把刚才发生的事一一向铁拴说了。铁拴吃了一惊。

稍等一阵,小兰娘和金虎也回来了。铁拴从屋里探出半个身子,低声说:“东屋婶,屋里来!”小兰娘答应了一声,便和金虎一起走进北屋。

铁拴料定杂毛狼在打坏主意,让小兰以后千万小心。金虎说:“他敢?我先把他揍死再说!”铁拴说:“逼得活不下去了,就是用这个办法!”

村里人听说接旺装走了小兰家的谷子后,都没有下地去收粮,三三两两四处打听、商量。铁拴和小胖几个党员也趁这个时候研究对策。

他们商量了一个办法:以后好粮食尽可能不要上场,就在地里找个地方分散保存起来,只把秸多穗少的挑回场里应付刘承业。

这时候,村支部已和上级失去了联系,不能公开来号召群众,只得靠亲友串联、传递。铁拴把这个办法告诉了小兰娘后,又匆匆找金虎娘去了。

太阳快落山的时候,杂毛狼拿着一叠给国民党兵做的军衣,撞进院里来找小兰钉扣子。

这是村公所强派给蓝牌户的差。小兰母女俩明知是报复,也只得做。才钉了一件,天就黑了,小兰娘点上灯,杂毛狼一转眼珠,便出了个鬼主意。

小兰娘不想去,她掀开门帘,瞧见金虎在南屋蹲着,便问他娘在不。金虎道:“不在,说不定在小胖家。”小兰娘就先到小胖家去找金虎娘。

小胖他们几个党员正在小胖家里开会,小兰娘把杂毛狼支开她的事告诉了他们。铁拴想了想,出了个营救小兰的主意。大家一商量,就马上布置起来。

再说,杂毛狼支走了小兰娘,不禁一乐,但看到院里的金虎,却也有些害怕。他搬了张凳子堵住门,朝里坐着,慢慢地想着“两全之计”。

金虎在南屋台阶上蹲了一会,小胖悄悄地跑来找他。金虎走出院门,小胖凑着他的耳朵,把铁拴出的主意告诉了他。

杂毛狼见金虎出去,认为这机会再也不能错过,马上站起身来准备扑向小兰。偏偏这个时候,金虎咳嗽着转进院里来了。

才静了一会,忽听得外面传来一阵凄厉的哭声。接着,小胖一面喊“救命”,一面大步跑进院里叫道:“小兰,不好啦!你娘在岸上哭得死过去了!”

小兰听见叫声,脑子里嗡嗡一阵响,好像挨了一颗炸弹,顾不得手里做的活,站起身就往外跑。

杂毛狼见小兰冲向门口,忙抢前一步,“砰”地把门关上,拦住去路,瞪大了眼珠问道:“你往哪里跑?”

小兰急慌了,捏紧手里的针,狠命地向杂毛狼前胸一推,把那针戳进了他的肋缝里。小兰趁机撞开门就往外跑。小兰冲出屋门,金虎一个箭步从南屋台阶上跳到院里,不等杂毛狼追出来,拉着她出了院门。

杂毛狼疼得呼爹唤娘,拔出了那根针,狠狠嚷了一声:“小兰,害不死你,我不姓刘!”说完,哼哼唧唧地追了出去。

金虎带着小兰飞跑到后沟,把所有的情况跟她说了。小兰听后,觉得自己不能再回去了。金虎这才决定让她到新发现的洞里去躲起来。

金虎把小兰送进了新洞,然后跑回家里,和小兰娘、铁拴他们商量。他们让金虎给小兰修个炉灶,再送点日用东西,让她安心在洞里住着。

金虎接受了照顾小兰的任务后,比平日更忙了。别的不说,单是洞里烧的柴,三五天就得送一次。为了不暴露目标,他只能在一早一晚悄悄地往来。

这天晚上,金虎给小兰送玉茭,走到新洞口的乱石沟时,看见前面有个人。他当是铁拴,正想开口招呼,忽见那人把手电筒亮了一下,吓得他赶紧蹲下。

金虎借着月光仔细一看,“呀!是杂毛狼!”金虎猛吃一惊,以为杂毛狼已经发现了洞里的秘密。

杂毛狼向新洞的方向又挪了几步,打着电筒照了一阵,弯下腰去把一块大石头推个翻身,一个石头窟窿顿时露了出来。

杂毛狼一见窟窿,马上按亮电筒,把头探到里面去看。金虎料定他是在找新洞口,急得心里怦怦跳,连忙丢下手里的玉茭袋,一纵身窜了上去。

金虎抢到杂毛狼背后,一把抓住了他的两条小腿倒提起来,像捣蒜似的一起一落往石头上撞着。不消三五下,便把杂毛狼撞得断了气。

他随即把杂毛狼的尸体塞进窟窿里,把那块大石头挪了挪,盖在上面,然后拾起手电筒,背上玉茭袋,到新洞里去找小兰。

他打着电筒走进小兰住的那间“房”,里面没有灯光,也听不见声息。他以为出了什么事,忙把电筒朝草铺上照去。

小兰正睡着,忽地被电筒光惊醒,吓得顾不上细看,从铺上抓起一支明闪闪的矛子枪,“唰”地就向金虎戳过来。

小兰看清楚是金虎,吁了口气,丢下手里的矛子枪,一边摸黑穿上外衣,一边让金虎把灯点上。

两人坐定,小兰看见金虎手里的电筒问道:“这是谁的?”金虎告诉她是杂毛狼的。小兰惊异地问道:“你怎么借他的东西?”金虎一时答不上来。

金虎结巴着把经过说了。小兰皱皱眉道:“我的傻大哥!杂毛狼不见了,村公所会不找?再说以后尸体发了臭怎么办?”她这么一说,金虎倒为难了。

金虎当即将电筒交给小兰收好,摸出洞来,从石窟窿里拖出杂毛狼的尸体,背到前边大水池,“扑通”一声,扔进了池里。

就在这时,西南面“轰隆”一声炮响,接着又有几响。这是鬼子又发动“扫荡”来了。金虎急着要回去看看,便加快脚步赶紧往回走。