当今书坛最热的话题就是对丑书的批判,很多人穷尽毕生所学去挞伐丑书,言语犀利,如刀如剑,情绪激愤,誓与对方不共戴天,如此世仇颇具感染力和煽动性,让人沉浸在他逼真的情绪表演和流利的贯口当中,几乎忘了他在骂谁?

面对丑书似乎所有人都成为传统文化的卫道士,说着最污秽的词汇,表达着最崇高的信念,诠释着何为匹夫有责。

并且攻击的对象几乎涵盖当今书坛所有知名书家,谁出名就骂谁,如果语言真的能够杀人,当今书坛可能已经没有人了。

其实细品这些对丑书的苛责,大概出于两种角度,一是当今书法家传统功力不强,不会写楷书,二是当今书家只会搞怪出奇,写不出像前人一样面貌的作品。而这两种角度也反映出当今部分偏激民众对书法认知的欠缺。

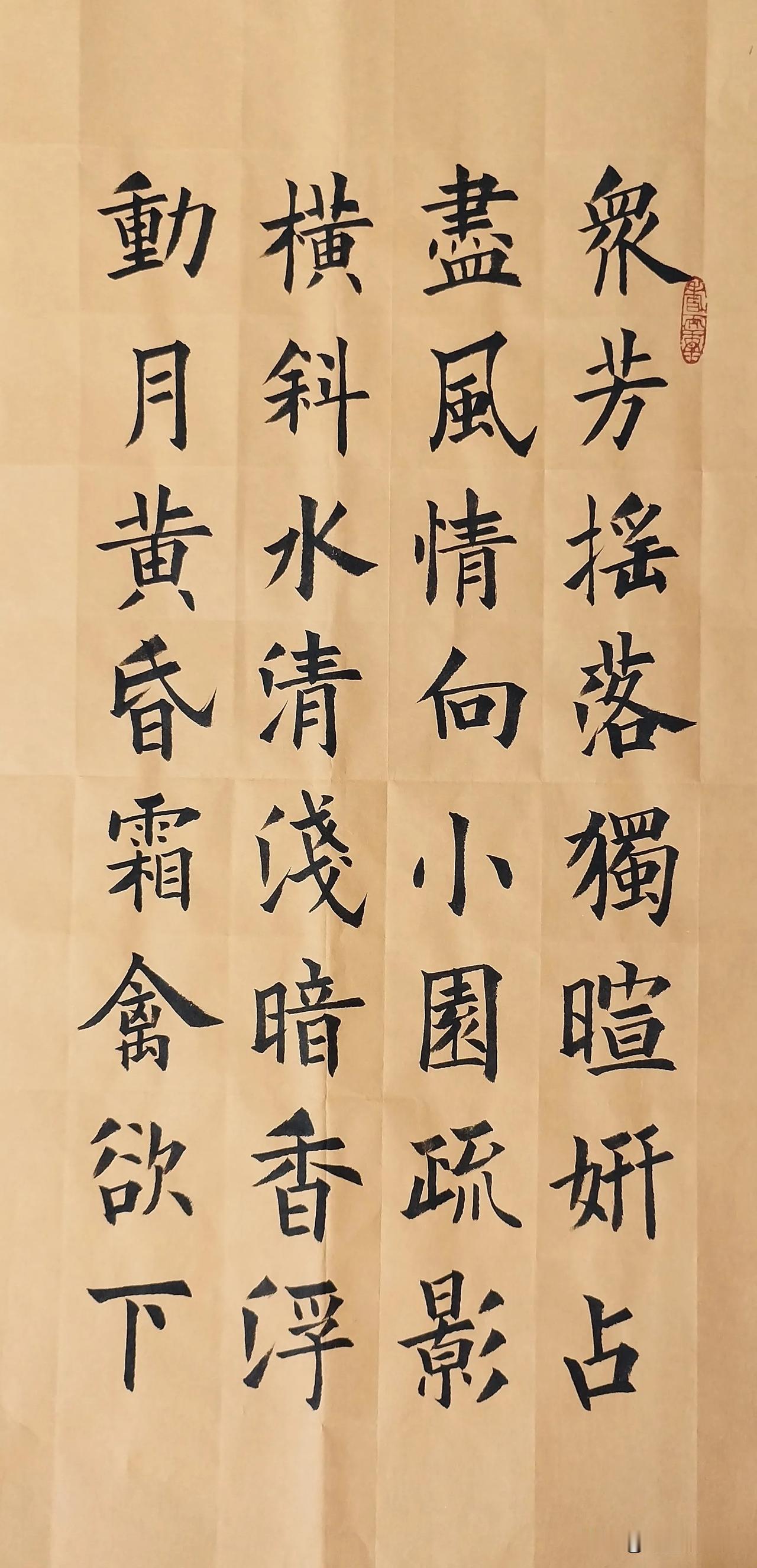

当今有一些民众对书法有着非常片面的认识,一是唯楷书论,另一个就是唯王羲之论。前者认为只有楷书才能够反映书法家真实的功力,这里所说的楷书其实特指唐楷。后者认为书法止于王羲之。

"唯楷书论",认为楷书是书法的唯一正统,甚至是评判其他书体的标准。这种观点将书法简化为单一的视觉规范,忽视了书法作为艺术的多元表达可能。楷书固然重要,但它只是书法长河中的一个支流。

"唯王羲之论",将王羲之奉为不可逾越的高峰,认为书法艺术止于《兰亭序》。这种崇拜导致了对其他书法大师的忽视,也阻碍了对书法创新的探索。王羲之固然伟大,但书法艺术的发展从未停止,历代大家各领风骚。

"唯楷书论"的误区在于将技法训练等同于艺术创作。楷书确实适合初学者掌握基本笔法,但这不意味着它是书法的全部。就像学习绘画要从素描开始,但没有人会认为素描就是绘画艺术的顶峰。书法五体各有千秋,都值得深入研习。

将楷书视为书法基础的观点,源自明清科举制度的影响。当时馆阁体成为仕途敲门砖,导致书写规范被过度强调。但这种实用需求与艺术追求有本质区别。今天我们应该跳出历史局限,重新认识书法的丰富性。

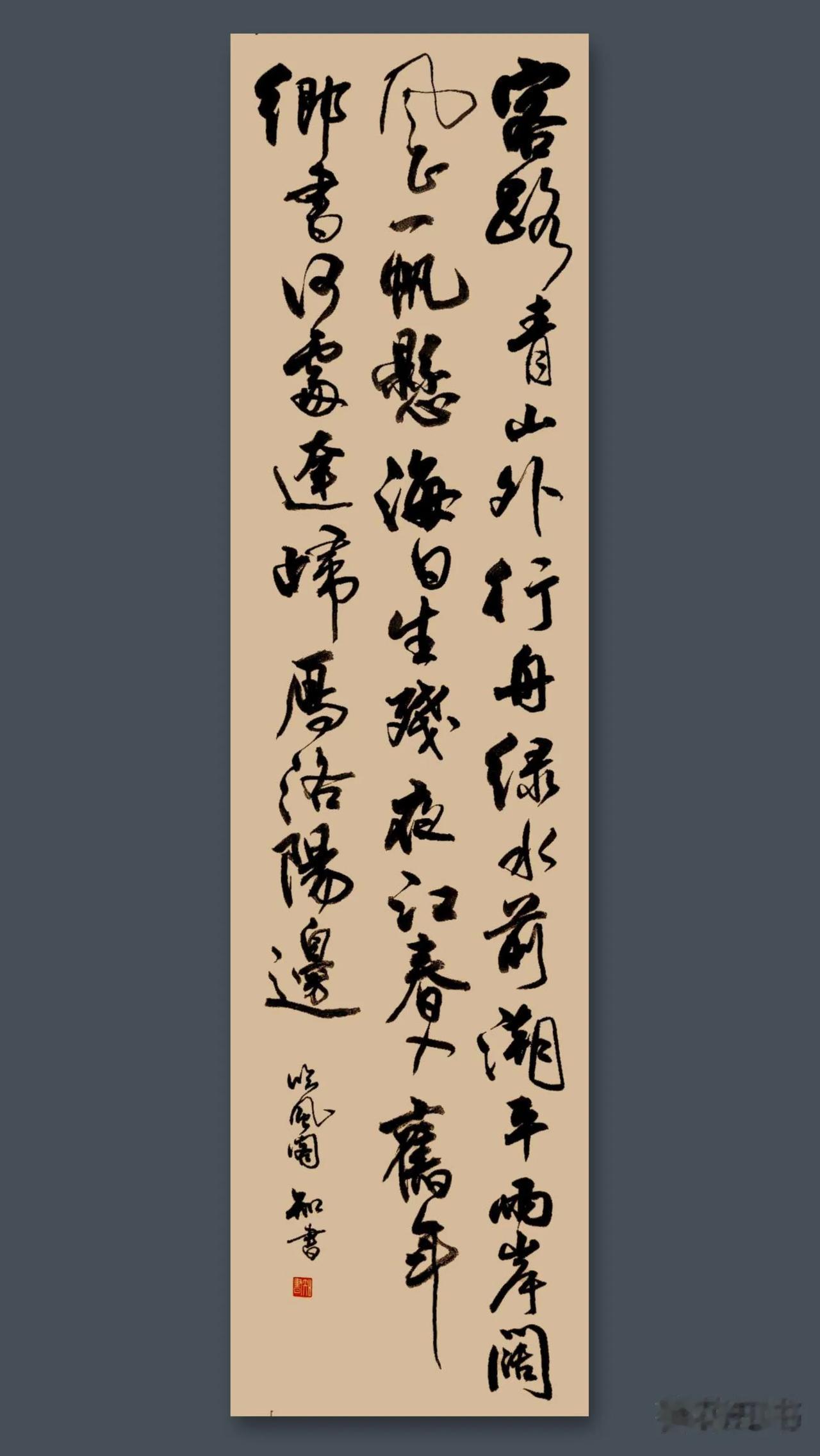

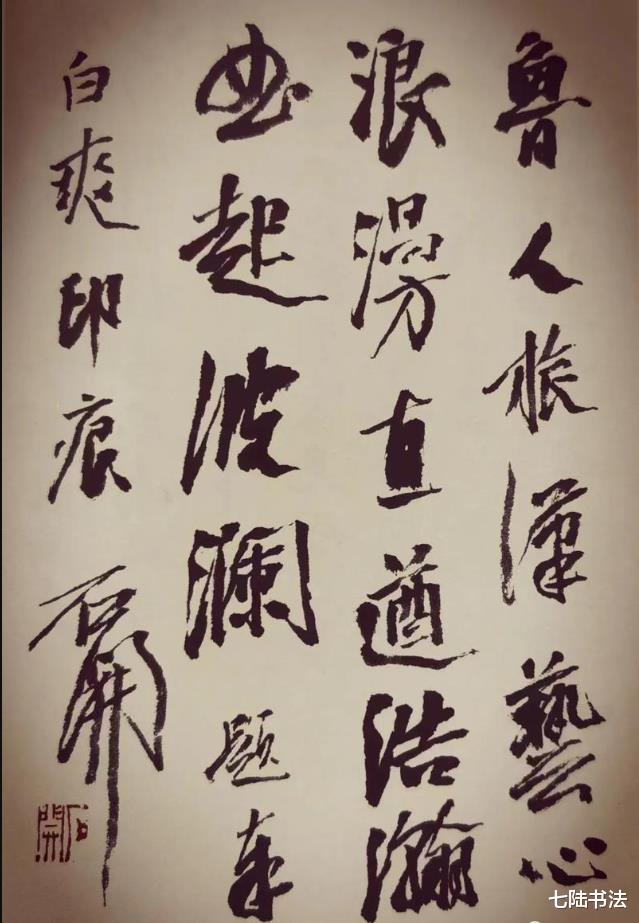

"唯王羲之论"则反映了审美惰性。王羲之的成就毋庸置疑,但书法史上还有颜真卿的雄浑、米芾的洒脱、王铎的奔放等无数高峰。每个时代都有其独特的审美追求,将千年前的风格奉为永恒标准,无异于刻舟求剑。

艺术的生命在于创新。王羲之之所以伟大,正是因为他突破了当时流行的钟繇书风。如果后人只能模仿不敢超越,书法艺术早就走向衰亡。历代大家都是在继承中创新,才推动书法不断发展。

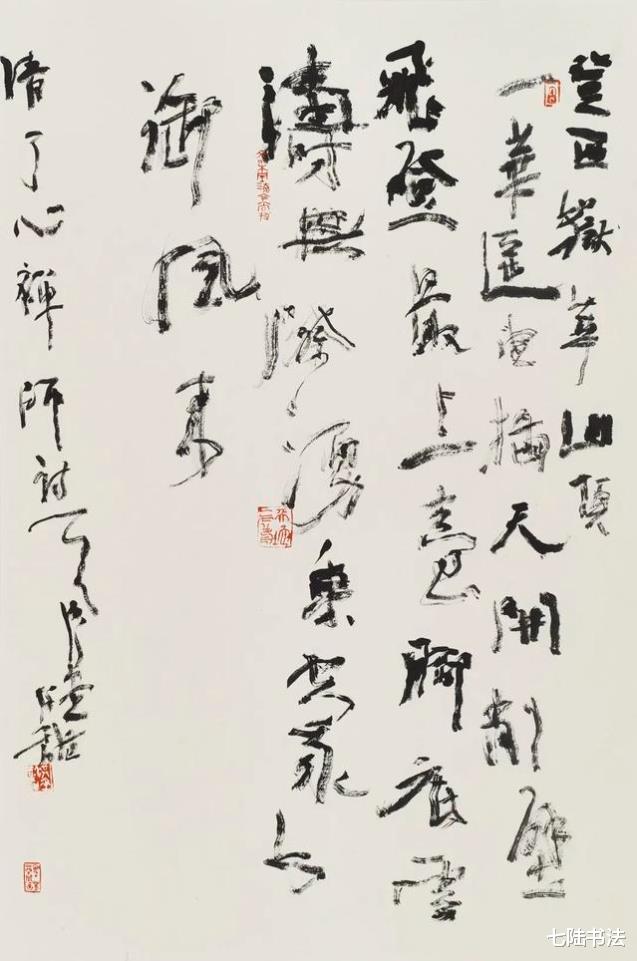

"丑书"现象的出现,某种程度上是对这两种误区的反叛。当传统被教条化,突破就成为一种必然。当然,并非所有标新立异都有价值,但我们应该以开放心态看待这些尝试,而非简单否定。

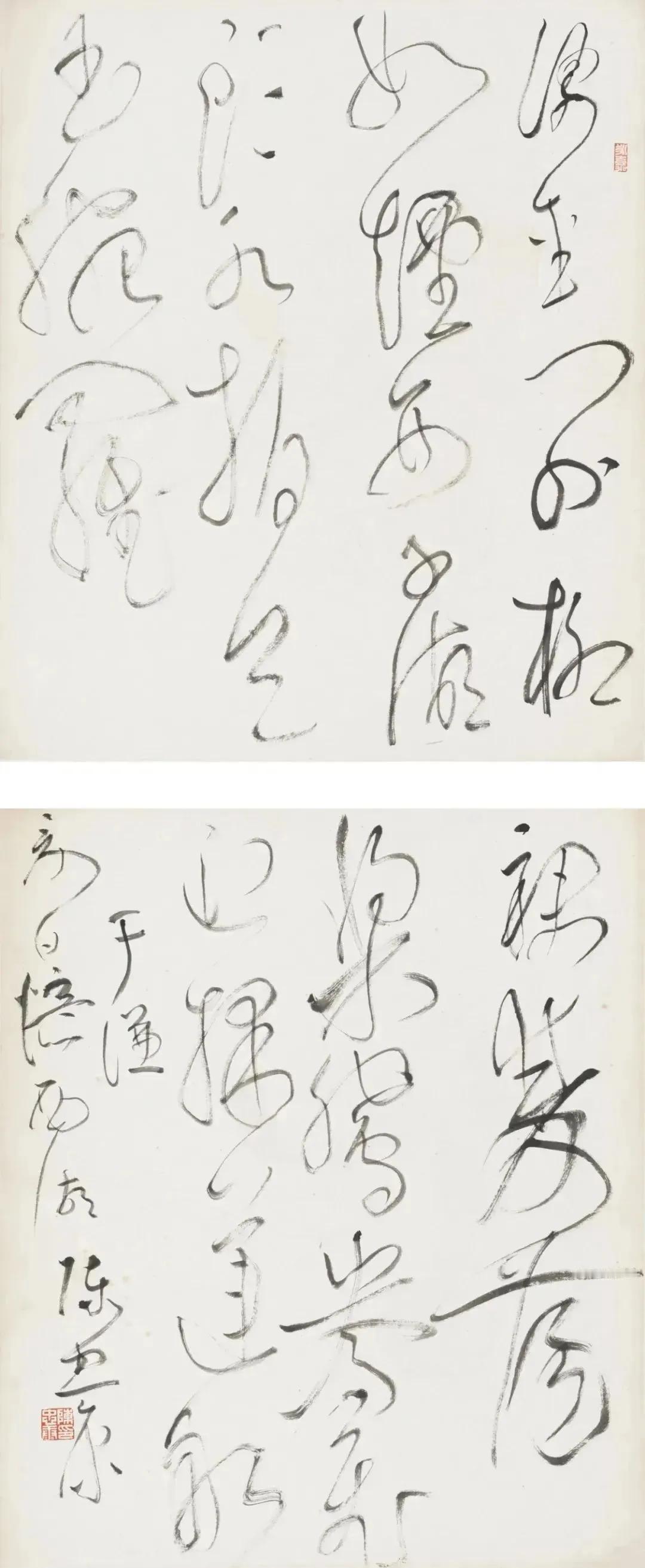

理解书法需要历史眼光。从甲骨文的稚拙到金文的凝重,从隶书的舒展到草书的狂放,书法风格始终在演变。每个时代的"丑书",都可能成为后世的经典。张旭、怀素的狂草在当时也被视为离经叛道。

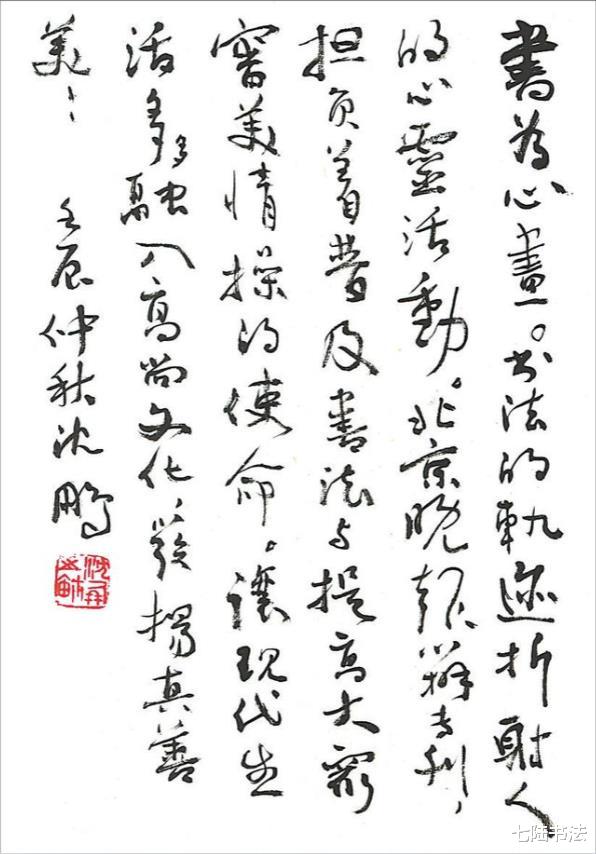

书法的价值不仅在于形式美,更在于精神表达。王羲之《丧乱帖》的悲痛、颜真卿《祭侄稿》的愤懑,都是超越技巧的情感流露。当代"丑书"中那些真正有深度的作品,往往也是在寻求这种精神性的表达。

评判书法需要多元标准。除了传统的"笔法、字法、章法",还应考量创新性、思想性等维度。就像现代艺术拓展了绘画的边界,书法也需要在当代文化语境中寻找新的可能性。

当然,创新不能脱离传统根基。真正有价值的"丑书",是深入传统后的突破,而非肤浅的标新立异。那些毫无笔墨功底的胡涂乱抹,确实配不上书法之名。我们反对的是教条主义,而非传统本身。

书法教育需要改革。当前重技法轻审美的教学方式,加剧了大众对书法的片面认知。应该让学生了解书法的完整历史,培养多元审美能力,而非仅仅训练写字技巧。

媒体传播也需承担责任。大量所谓"书法表演"聚焦于视觉奇观,误导公众认知。应该更多介绍书法的文化内涵和哲学深度,提升整体鉴赏水平。

对"丑书"现象,我们既不应全盘接受,也不该一概否定。重要的是建立理性的评判标准,区分真正的艺术探索与哗众取宠。这个过程需要时间,也需要书法界与公众的良性互动。

书法作为中国文化的核心艺术,理应保持活力。守正创新才是正确方向——既要尊重传统精髓,又要鼓励时代表达。在这个意义上,"丑书"现象引发的讨论,对书法发展未必不是好事。

当代书法正处于转型期,各种探索和争议都是正常现象。我们期待通过深入讨论,能够形成更健康、更开放的书法生态,让这门古老艺术在当代焕发新的生机。