杨振宁归国以后,围绕他的争议就一直没有断绝过。尤其是2016年杨振宁在《知识分子》期刊上公开发表文章反对中国建造大型对撞机,更是迎来了全国范围内的激烈讨论。作为一个顶尖物理学家,杨振宁不可能不清楚大型对撞机对于物理研究的意义,却为何会出言反对建设这种机器呢?

大型对撞机究竟是什么

其实从大型对撞机问世之初,学术界就对其态度分为两派。别看当时社会各界都参与到这场大争论当中,但实际上绝大多数人都是瞎凑热闹。大型对撞机是一种极为高端的科研设备,平常人根本就搞不明白对撞机究竟是怎么运转的,又有什么样的作用,自然不能对该不该建造说不出个所以然。

大型对撞机的出现和人类对物理的认知深入有极大的关系,在物理学研究步入微观领域以后,观察粒子的形态和运动成为了物理学家最重要的实验课题,正是因为这种需求的出现,粒子对撞机随之诞生。粒子对撞机顾名思义就是用两个高能粒子相互碰撞,从物理学角度来说,粒子碰撞的时候是会产生特定物理现象的,通过观察这种物理现象,物理学家们就能进一步了解粒子的特性。

但粒子对撞机是有门槛的,一般来说粒子撞击的力度越大,产生的物理现象就会越明显也更有利于观测和记录,所以物理学家一直在追求提升粒子相撞的速度。而采用的办法也很粗暴,那就是尽可能的延长粒子的加速空间,使其达到最高的速度。

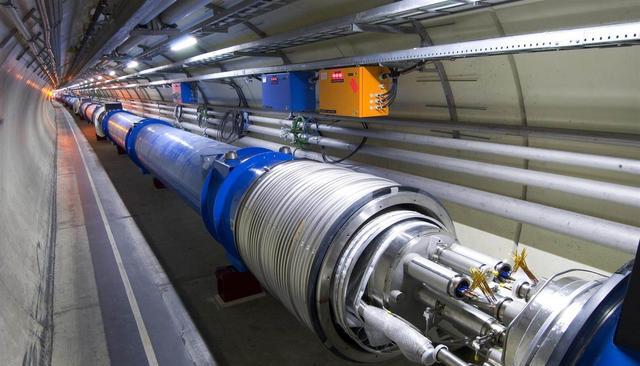

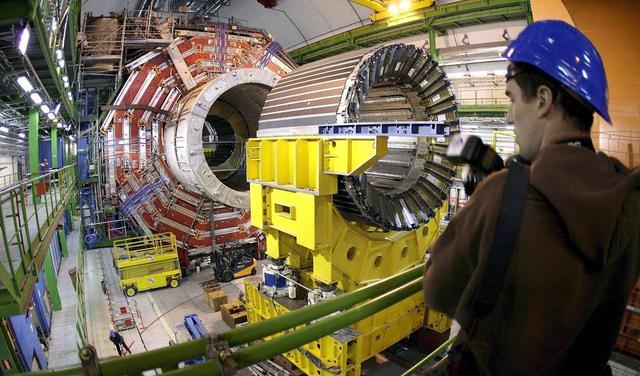

所以大型对撞机的建造需要巨大的占地面积,光是用于加速粒子的环形隧道就可能高达上百公里。曾在多部好莱坞大片中亮相的欧洲大型强子对撞机,整个设备的管道长度就达到了惊人的26公里,且不说建造所需的成本,更是每年用于支持其实验的经费就必须依靠整个欧盟来支撑,耗费极为巨大。

不过对撞机的建造和运营贵是贵,但其对于高能物理研究的重要性是不可否认的,所以我国一直计划打造自己的高速对撞机,中国政府一直在科研投入上非常大方,这也是国家几十年来发展的传统,但唯独没想到的是,杨振宁作为我国高能物理研究领域最杰出的科学家,居然会旗帜鲜明的反对这一项目。

杨振宁在自己的文章中表示,他很清楚粒子对撞机在物理研究中的作用,但他并不认为目前是中国建造大型对撞机的时机。杨振宁的文章发出后,引起同一领域的其他物理学家的反对,其中时任中科院高能物理研究所所长的王贻芳就明确反对杨振宁的观点,还专门发文支持对撞机的建造,杨振宁为何会冒天下之大不韪提出反对意见呢?

杨振宁的理由

其实对于大型粒子对撞机,杨振宁的了解要比王贻芳等中科院专家更加深刻,他早年在西方研究高能物理的时候,就经常接触这种顶尖科研设备。杨振宁之所以提出中国现在不适合建造对撞机,主要是基于他在高能物理方面的认识,认为中国现在搞对撞机是得不偿失。

第一个问题就是建造粒子对撞机高昂的成本,美国人当年搞自己SSC对撞机项目,投了30亿美元连个水花都没冒,最后计划失败所有投入全部打了水漂。

欧洲的大型强子对撞机项目总耗资达到了100亿美元,而且目前还在不断增长,未来有望突破200亿美元大关,也就是千亿人民币以上。杨振宁很清楚,对撞机项目研究就是一个不折不扣的无底洞,投入没有最多只有更多,如果真的要搞,势必会成为我国财政的巨大负担。

更重要的是,对撞机和别的科研设施还不一样,一般来说这类科研设备所得出的科研成果,光是对社会产生的正面效益就足以摊平本身的成本和开销,但高能物理到今天都更偏重于理论而非实际应用,也就是说即便利用对撞机获得了了不起的科学发现,但在短期内能也不可能实际应用并对社会产生切实的收益,杨振宁甚至给出了精确的时间预测,他认为在30到50年内都不会对人类生活带来实质性好处。

杨振宁表示,大型粒子对撞机技术已经成熟,中国要建也不该是现在建,完全可以等到20甚至30年后再来建,那时候才是高能物理实际应用的时间节点,大型对撞机也能实实在在对改善人们的生活产生作用。可以说,杨振宁的这番观点是极为实用主义和符合中国目前发展现状的。

高能物理研究领域,我国并非世界上的领导国家,欧洲的粒子对撞实验比中国早了好几十年,其科研人才的完备程度要远远领先于我国。如果我国现在就建造粒子对撞机,不得开销巨大不说,而且很可能为别人做嫁衣。假如中国的粒子对撞实验中观测到了极具突破性的物理现象,可能中国还没搞明白背后的原理,欧美就已经将这一研究成果据为己有了。

而且从专业的角度来说,粒子对撞机的出现已经很久了,这一领域的研究实际上已经进入尾声,换言之西方人早已将粒子对撞机能做的试验都做完了,中国完全没必要花这个冤枉钱,不如将资金投入到同领域的不同发展方向上,效费比也要比建对撞机高的多。放弃建造大型对撞机对中国来说才是一个明智的选择。

评论列表