1932年6月,大别山的暴雨打得油布帐篷噼啪作响。

徐向前在地图前标注敌军部署时,警卫员浑身湿透冲进来报告。

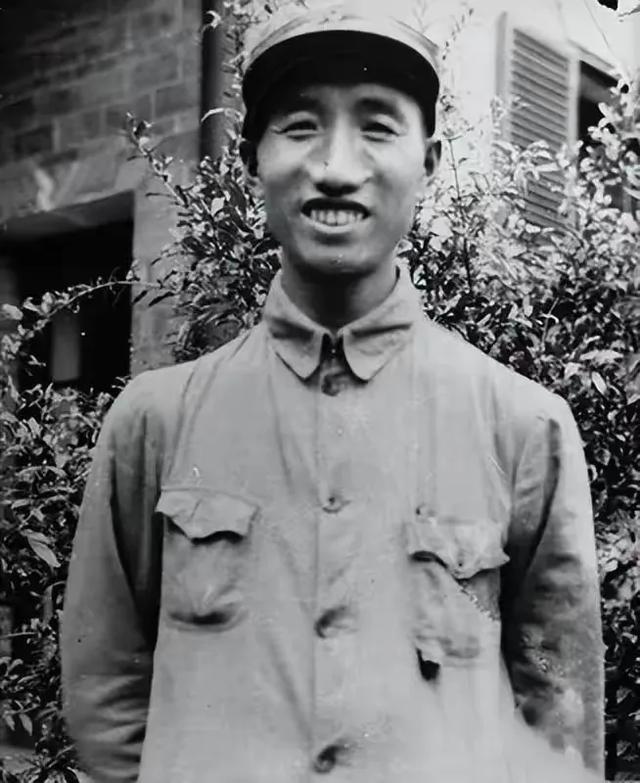

铅笔"咔嚓"折断在潢川位置,这位31岁的红四方面军总指挥不知道,此刻七里坪审讯室里,新婚3年的妻子程训宣正被反绑双手,保卫局长周纯全的皮靴声在青砖地上回响。

雨夜惊变:"报告总指挥!您妻子被保卫局带走了"

雨夜惊变:"报告总指挥!您妻子被保卫局带走了" "说!徐向前是不是改组派?"

"他在前线打仗!你们去问党!"

电刑机的嗡鸣声中,22岁的程训宣至死重复着这两句话。

百里之外的徐向前,正创造红军史上最辉煌的围点打援战例——苏家埠战役歼敌3万,蒋介石惊呼"徐向前虎将也"。

当捷报与噩耗同时传来时,警卫员看见总指挥把捷报攥成纸团,深夜独自走向战壕尽头......

血色档案:被战役捷报掩盖的哭声1955年授衔时,徐向前是唯一出身红四方面军的元帅。

鲜有人知,这位解放军创建者之一的办公桌抽屉里,始终锁着份特殊档案。

直到1984年党史办工作人员查阅,才揭开这段尘封往事:

档案显示,程训宣被杀害前曾遭7昼夜轮番审讯,保卫局想要她指认徐向前是"改组派"。

所有审讯记录里,这个师范毕业的妇女干部只有三句回答:

1. "向前在打胜仗"(出现23次)

2. "我不知道"(出现47次)

3. "问党去"(出现12次)

更令人唏嘘的是,程训宣遇害的1932年6月,正是徐向前军事生涯的巅峰期:

3月22日 苏家埠战役打响

5月8日 全歼敌15军

6月12日*程训宣被秘密处决

6月16日 徐向前收到"妻子病故"通知

"那天总指挥对着战报坐了整夜,第二天照常指挥部队转移。"

时任参谋的周希汉回忆,"只是他再没唱过山西梆子。"

沉默对抗:走廊相遇时的《沁园春》

沉默对抗:走廊相遇时的《沁园春》 1958年军委扩大会议上,摄影记者拍下耐人寻味的一幕:徐向前站在走廊欣赏《沁园春·雪》书法作品,身后3米处周纯全正在点烟。

两位开国将帅的影子在墙面上几乎重叠,却始终没有目光交汇。

这种微妙状态持续了三十年。

据军事科学院工作人员统计:

周纯全6次递交红四方面军战史材料,徐向前5次退回要求补充

1962年军委茶话会上,徐向前用茶杯回敬周纯全的酒杯

1979年审定烈士名录时,徐向前亲手在"程训宣"名字旁画上五角星

"首长从不说周副部长的不是,但看到鄂豫皖肃反材料就会剧烈咳嗽。"

秘书郭春福回忆。直到1988年编纂《中国工农红军第四方面军战史》时,周纯全的回忆录因时间线混乱引发争议,徐向前却批示:"不要因人废史,找30位老同志共同校订。"

黄河冰凌:太原城下的特殊命令如果说与周纯全是血色心结,那么徐向前对黄志勇的态度,则展现了大历史中的路线之争。

1937年延安批判张国焘时,抗大学员黄志勇当众质问:"徐总指挥对南下错误难道没有责任?"

会场瞬间死寂。徐向前突然扯开衣领,露出锁骨下狰狞的弹孔:"这个责任该不该我负?"

多年后黄志勇对子女坦言:"当时主席起身打圆场,说向前同志是背着荆条来延安的,我恨不得钻地缝。"

历史总是充满戏剧性。1948年太原战役,已是华北野战军副司令的徐向前,特意叮嘱政治部:"被俘的阎军师长以上军官,每人每天加二两肉。"

被优待的名单里,正有黄志勇在抗大时的同窗梁培璜。

玉兰花开:"恨的是错误,不是同志"1990年徐向前病危时,干休所里的黄志勇托人送来一筐苹果。

得知老元帅念叨"七里坪枣树",79岁的黄志勇老泪纵横:"他这是还没放下啊......"

鲜为人知的是,徐向前临终前曾对医护人员说:"告诉历史,要记住教训,但不要记住仇恨。"

这句话与程训宣最后那句"好好打仗"形成时空呼应。

正如他书房里那幅"山河依旧"的墨宝,四十年间被反复书写,宣纸上的字迹却一次比一次柔和。

2009年,程训宣的侄孙在黄安老宅发现一张照片:短发女子站在枣树下,背后"赤化全川"的标语清晰可见。

当这张泛黄的照片被送到徐家,94岁的徐小岩将军轻抚相框:"父亲书房抽屉里,有支1931年的派克钢笔,母亲留下的。"

结尾:

结尾: 历史长河奔涌向前,那些血色记忆终会沉淀为河床的纹路。

徐向前用六十年光阴诠释了何谓"以直报怨,以德报德"——他坚持将周纯全写进红四方面军战史,是为铭记历史;他嘱咐给黄志勇送苹果,是为宽待同志。

正如太行山上的古柏,既刻录着风雨鞭痕,也孕育着新的年轮。

这或许正是老一辈革命家留给我们最珍贵的遗产:记住黑暗,但永远向往光明。

评论列表