**鱼腥草采收后加工技术优化,干燥速度缓慢问题探讨,提升效率新方法研究**

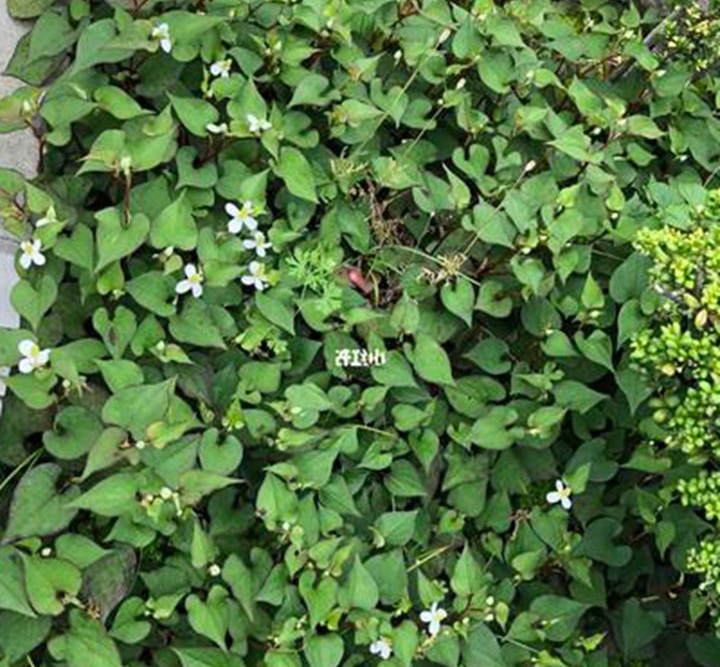

你知道吗?在长江中游北纬30度附近的丘陵地带,每到夏至前后,晨雾未散时,总能看到农友们蹲在田埂边,手指轻轻捻着鱼腥草叶片,像是在给这些"绿色精灵"把脉。这里的鱼腥草种植已有百年历史,却总有一些种植户在采收后遭遇干燥难题,眼睁睁看着鲜嫩的草叶在闷热中渐渐发黄变质。

去年霜降那天清晨,王大爷像往常一样走进自家的晾晒场。他蹲下身,抓起一把昨天刚铺开的鱼腥草,指节蹭过叶片表面,却感觉到异样的黏腻。"糟了!"他心里暗叫,这些草叶昨晚没彻底干透就遇上了露水,现在表面泛着一层灰白的水汽膜。三周后的清晨,当他把这部分鱼腥草送去加工时,收购商摇了摇头:"含水量超标,只能降级收购。"像王大爷这样的遭遇并非个例,据估算,约七成种植户都曾在鱼腥草干燥环节吃过亏。

与之形成鲜明对比的是,隔着三条山埂的李家村。张婶家的鱼腥草总能卖出好价钱,秘诀就藏在她的晾晒架设计里。她的竹制晾晒架呈35度倾斜角,底部留有五厘米的空隙,最妙的是每层都覆盖着一层薄薄的棉纱布。"这纱布能吸走多余水汽,又不会让草叶直接接触。"张婶边说边示范,"就像给娃儿盖的夹被,透气又保暖。"去年白露前3天播种的她,精准抓住了出苗72小时的黄金期,如今收获的鱼腥草茎秆笔直,叶片舒展如初。

深入探究干燥难题,我们发现其中暗藏玄机。沙质土壤在清晨光照下泛着细碎的金光,颗粒间仿佛藏着无数个小秘密。这种土壤透气性极佳,但保水性差,容易导致鱼腥草根部水分波动过大。而霜降时节的大棚内外温差可达15度以上,这种剧烈的温度变化会影响鱼腥草细胞液的浓度,进而影响干燥速度。就像煮饺子忘添凉水,火候稍有差池就会前功尽弃。

在鱼腥草种植界,流传着三个罕见品种的传说。七寸参萝卜形似微型人参,根系发达却对光照极为敏感;穿心红萝卜表皮艳丽如玛瑙,却在湿度超过70%时容易开裂;鸭蛋青萝卜肉质紧实如卵,却在温度低于15度时停止生长。这些特性与鱼腥草颇有相通之处——它们都需要精准的环境控制才能展现最佳品质。比如七寸参萝卜的种植间距需保持40厘米,这与鱼腥草的株行距设计异曲同工。

张婶的秘诀不止于晾晒架。她有个独到的"三看"法则:一看叶片状态,二看茎秆硬度,三看土壤湿度。凌晨五点打着手电筒摸土壤湿度时,她能根据露水在指尖的停留时间判断是否浇水。"就像老中医号脉,得凭手感。"她笑着说。这种经验传承自她的祖父,当年在沙窝村,老把式们用钢尺量萝卜缨角度,超过45度立即停肥,这种精细化管理方式如今仍在延续。

现代科技也为鱼腥草干燥难题带来新曙光。在邻村的新技术示范点,农友们用上了智能除湿机。这种设备能根据空气湿度自动调节工作强度,就像一个不知疲倦的守夜人,时刻守护着鱼腥草的干燥过程。还有农友尝试在晾晒场安装红外线灯,夜间开启后能在不升高温度的情况下加速水分蒸发,仿佛给鱼腥草披上了一层隐形的烘干罩。

在更深层次上,鱼腥草的干燥难题折射出农业生产中的普遍困境。传统经验与现代技术如何融合?自然条件与人为干预怎样平衡?这些问题没有标准答案。就像沙质土壤在不同季节会呈现不同的物理特性,农业生产也需要因地制宜的智慧。

张婶曾遇到过一件趣事。那年惊蛰刚过,她发现鱼腥草苗长得格外茂盛,但叶片边缘却出现了轻微卷曲。请教了镇上的老农后才知道,原来是前夜的倒春寒让土壤温度骤降,导致根系吸收水分受阻。"就像人受了凉,血脉不畅。"她恍然大悟,连夜在田边架起了简易保温棚。这种临时补救措施虽然原始,却蕴含着朴素的科学道理。

在鱼腥草的世界里,时间是最公正的裁判。从惊蛰播种到白露采收,每个阶段都有其独特的使命。立夏时的第一次追肥,小满时的中耕除草,芒种时的病虫害防治,这些农事活动环环相扣,构成了一个精密的时间网络。就像一场精心编排的交响乐,任何一个小节的失误都会影响整首曲子的和谐。

张婶的儿子小李在外地读大学,去年暑假回家时,他对母亲的种植方式产生了浓厚兴趣。他用手机拍摄了晾晒场的照片,带回学校请教农业专家。几个月后,小李带回了一份改良方案:在晾晒场安装可调节角度的遮阳网,根据太阳高度角的变化动态调整遮光率。这个创意让张婶眼前一亮,当年试用的几垄鱼腥草,干燥速度明显加快,品质也更加稳定。

在更广阔的农业版图上,类似的创新层出不穷。有的地方尝试用微波干燥技术替代传统晾晒,效率提升了数倍;有的地方开发出鱼腥草专用烘干机,能在保持原有风味的同时大幅缩短干燥时间。这些技术进步不僅提高了生产效率,也让传统农耕智慧焕发出新的生机。

站在新的历史起点上,我们不禁要问:是土壤的特质决定了作物的品质,还是精准的农时把控更为关键?或许答案就藏在每一寸耕耘的土地里,藏在每一位农友的汗水里。就像那条蜿蜒在丘陵间的溪流,无论遇到何种阻碍,总能找到属于自己的路径,最终汇入丰收的海洋。

当夕阳再次洒落在沙质土壤上,那些细碎的颗粒仿佛在诉说着千年的故事。鱼腥草的清香在空气中弥漫,带着泥土的芬芳,带着时间的印记。这就是农业的魅力所在——它既是古老的传承,也是永恒的创新。在这片希望的田野上,每个人都是书写者,每个细节都值得被铭记。