部队艺术学校

部队艺术学校,建制上属八路军延安留守兵团领导,校长由政治部主任莫文华同志兼任,实际工作是由副校长王震之同志负责,另外还委派了一位长征老干部肖元礼担任学校政委。校址就设在桥儿沟,除借住了一些民房外,又在山坡上自己动手挖了几排土窑洞。教学业务主要依靠"鲁艺"支持,学员都是来自各部队剧团宣传队,都是当兵的,而不是从社会上招考。原"鲁艺"部队艺术干部训练班的人马,一股脑都归并到"部艺"了。全体学员,按照个人爱好及原单位领导的意图,分编成文、音、戏、美四个队,戏剧队和音乐队的人数最多,文学队和美术队的人数最少。当时我非常想到文学队去,因为我在医务所养病期间结识了"鲁艺"文学系的几位学员和工作人员,我跟着他们读了不少"五四"以来的新文学作品,这就对文学发生了很大兴趣。可我们宣传队领导要我去美术队,原因也很简单,因为我在前方时主要任务是在各村墙上写标语、临摹抗日漫画,他们希望我将来回了前方,对完成这一任务能有所提高。我当然只能服从领导的决定了。

美术队总共只有十几个学员,我被指定为队长。其实我的业务水平远不如有些同学,要我当队长,大概是因为我在我们宣传队党内曾担任过支部副书记。好在队长并不负责业务指导,而是主要管理生活,诸如招呼大家按时起床出早操、按时吹灯睡觉、轮值日、派公差等等。大家都是当兵的出身,已经过惯了集体生活,倒也没有什么难处理的事情。全队除一个女同志之外,其余的人都挤住在一孔较大的旧石窑里。窑里没有炕,当然更没有床了,白天就是课堂,而每逢上政治课的时候,全校学生就集中在院子里或是山坡上的大树下听讲。

负责我们这个队业务学习的教员叫徐谓,他擅长工艺美术,他给我们讲的课都是一些基础知识,如色彩、构图、透视以及美术字的规律等,这对我们这些人来说很有实用价值。其他一些课程大都是请"鲁艺"教员来讲授,讲美术史的是雕塑家王朝闻,他的课使我们大开眼界。教木刻的是马达和古元,马达主要是教我们木刻的基本技法,古元则主要是教我们木刻创作。当时古元表现陕北生活的一些作品,早已在延安引起了轰动。教漫画的是蔡若虹和华君武,这是当时延安知名的两位漫画家,经常在报刊上发表作品,也举办过展览。

看来校方为我们开设这些课程,都是为了我们今后在实际工作中能够用上,没有开设国画、水彩、油画等课程,因为在当时物质极端困难的情况下,没有学习这些技法的条件。学校发给我们的学习用具是每人一块小木板,那是画板,也是课桌,还发了一些马莲纸和铅笔。每周除了上三四节课以外,其余的时间大都用于画素描。开始是画静物,诸如水壶、背包、步枪、手榴弹等,后来就画人物。由同学们轮流当"模特儿",摆出各种各样姿势让大家画。我原来的绘画基础就差,住医务所又耽误了几个月,水平就更不如原来部干班的同学了。特别是自从迷上文学之后,对学美术也就不那么专心了。我到"部艺"美术队以后,仍不时去"鲁艺"图书馆借小说回来挤时间阅读,可是正式功课又不能不上,看书的时间自然也就少了。那时有的同学怕耽误画画,不大愿意当"模特儿",我竟异想天开承担了这差事。不过我总是摆出各种看书的姿势来让大家画,这样差不多每天有两个小时的课堂时间阅读文学作品。当时我的心情很矛盾,原宣传队领导是要我在美术上有所提高,而我却迷上了文学,这样做究竟对不对?有一次我和主持工作的副校长王震之谈起这事,他说:"前方部队需要各种各样的文艺人才,多学会一种本事总比少一种本事强。又会拿刀使棒,又能舞文弄墨,有什么不好?要紧的是不能把学习时间浪费掉。"王震之是剧作家,抗战一开始,他就创作了几部反映抗日战争的独幕话剧,有的我们宣传队也排演过。听了他的话,我也就心安理得了。除了挤时间看书,有时也去旁听文学队的课。后来我又参加了学校墙报编委会,看别人的文稿,自己也练习着写点小文章,倒也获得了不少好处。

我们美术队除了画素描,也到农村里去画速写,画家畜,画家禽,画劳动的农民,画坐在家门口做针线活的妇女。总之是见什么画什么,主要是进行基础练习。我们也进行木刻的刀法训练。学校给每人发了两块小梨木板和一副木刻刀。刀是延安普通铁匠打的,虽然很粗糙,但经常磨一磨,还是能够刻动梨木板的。起初是刻一些简单的物体,如圆球、三角、饭碗、水壶等,因为要在平面上表现立体,这就必须刻出光暗和阴影,也就练习了各种刀法。刻完印上两张后,把木板在片石上磨光,然后再用。循序渐进,我们也刻人物肖像。我曾刻过列宁和斯大林的头像,当然是依据照片临摹的,刻得虽然不好,倒也能辨别出两位领袖人物来。

第二年学习临近结束的时候,我们进行了创作实习。我曾刻过一幅炊事员靠在伙房门口看报的木刻画,学校墙报选用后,竟被《连队生活》报的编采人员看中,他们向我要去了木板(当时延安的报纸都不能制版,只能以木刻版直接印),不久就在《连队生活》报上刊登出来了。这就是我发表的第一幅木刻作品。我还画过一幅漫画,标题叫"卫生检查团来了",画的是平时不注意环境卫生,到检查团要来的时候,大家才临急抱佛脚,拿着扫帚、抹布匆匆打扫,结果是越忙越乱,把水桶碰倒了,把墨水瓶打破了,满屋子尘土飞扬,搞了个一塌糊涂。这幅漫画曾受到了漫画老师华君武同志的口头表扬,当时也在学校墙报张贴了。我虽然是半心半意学美术,总还算有了一些进步,当然和别的同学相比起来就差多了。

在"部艺"学习期间,不像在前方那样神经紧张,至少不要行军转移了。生活比较安定,可以安心学习,但生活水平却不见得比前方高。在前方虽然偶尔也饿肚子,一般情况下还能过得去。特别是打了胜仗之后,生活就大有改善了,群众慰劳的猪肉、白面以及一些战利品,宣传队同样也能分享到。在"部艺"一天只有两顿小米饭,菜和油很少。只有在节假日才可能吃到一次白面馒头,尝到一点肉味儿。那时候毛主席还没有提出"自己动手,丰衣足食"的号召,学校不种菜也不养猪,就靠上级发的那一点粮票、菜金,伙食当然就很难办好了。那时候学生们倒也参加一点劳动,那只是去粮站背粮,去崂山烧木炭,为冬季取暖做准备。年轻人消化能力强,又爱活动,热天我们常到延河里游泳,冬天则在河边上溜冰,这就更容易饥饿了。饿了也只能强忍着,沟口倒是有卖食品的小店,可我们都没有钱,也只有望"店"兴叹。

物质生活虽然清苦,精神生活倒很丰富。除了学美术,看文学作品之外,那时也看过不少戏剧、音乐的演出。隔一段时间,"鲁艺"就在教堂里开文艺晚会,我在那里欣赏过他们演出的苏联话剧《带枪的人》和契诃夫的几个短剧以及音乐会。"部艺"戏剧队也在那里演出过陈白尘写的历史话剧《太平天国》。当然也参观过不少次各种样式的美术作品展览。村民们也请外地戏班在临时搭的野台子上唱过两次大戏,一次是秦腔,另一次是山西梆子。在陕北听到家乡戏,心里当然很熨帖。最值得一提的是我在桥儿沟还看过两次电影,那是延安八路军总政电影团带着小型发电机来放映的,片子是苏联故事片《列宁在十月》《夏伯阳》,还有《冯玉祥将军练兵》等纪录片。活了二十岁,那是我第一次看电影。虽然在高小课本上也讲到过电影,但我们那个小县城里从来没有放映过电影,因而也觉得很新奇。除了在银幕前观看以外,我还专门跑到银幕后看了看,画面倒也能看清楚,只是一切人物动作都是反的,好像都是左撇子。

巧遇亲人

在"部艺"学习期间,我竟然听说我多年不见的三姐也到延安学习来了。告我这一喜讯的是教务处的高首善同志。他是工卫旅宣传队的,也是被派来"部艺"学美术,因他年龄比我们大几岁,又有一定的工作能力,学校新成立,缺干部,于是就把他调到教务处去了,不过他倒是经常到我们美术队来听教员讲课。有次和我闲聊天,他说:"听你说话的声调,很像我们部队的一位女同志。她和你一样,也是生在孝义,长在汾阳。"我忙问她叫什么名字,高首善说:"她叫马庸。这是后改的,原名叫马德珍。"我听了又惊又喜,这不就是我三姐吗?

我三姐是一九三七年冬天,从汾阳城里参加抗日部队走的,临走前只是托熟人捎来句口信,究竟是参加了什么队伍,开到了哪里,捎口信的人也说不清楚。一九三八年初春我离家的时候,我母亲一再叮咛我,到了外边一定要设法打听我三姐的下落。这些年来我倒是常常想念她,可首先闹不清她参加的是八路军还是新军,八路军有三个师,还有许多游击支队遍布华北各抗日根据地;新军光是决死队就有四个纵队,另外还有政卫队、工卫队、暂一师等部队,遍布山西四面八方,要打听也无从打听起。万万没有想到一次闲聊天,竟然知道了我三姐的下落。高首善还告诉我说:她前两年就到延安来了,在女子大学学习。去年他在新市场还碰到过她。

听到这一喜讯,我高兴得一夜都没睡好。第二天正好是星期日,早饭后我兴冲冲赶到离延安城不远的女子大学。一打听,才知道她已离开了女大,被分配到中央医院工作去了。好在两个单位相距不算太远,于是我又赶到了中央医院。

中央医院在一条沟里,山坡上是一排排新打的土窑洞,窑脸粉刷得雪白,到处都打扫得干干净净,到处弥漫着石炭酸的气味。在医院很快就找到了我三姐。她穿着一身洗得发白了的灰布军装,比我记忆中的样子胖了。她见了我,真个是又惊又喜。她说她万万没有想到我妈竟然会允许我离开膝下参加抗日,更没想到我姐弟俩能在延安相会。她紧紧握着我的手不停地摇晃。过了好一阵,这才把我引到她住的地方。

这是一孔小土窑洞,屋里支着木板床铺,放着一些简单的行李,还摆着一张未上油漆的木桌和两把凳子。三姐匆匆端来两茶缸开水,又从抽屉里拿出一些干红枣来招待我。我们姐弟俩边吃边喝,边诉说参加革命以后各自的经历。三姐已结婚了,丈夫叫任弼绍,山西阳曲人,也是从前方抗日部队到延安来的,如今在陕甘宁边区毛纺厂任厂长。毛纺厂主要是纺毛线,织军毯,地址在安塞县。每隔半月二十天他们才能相聚一次。

我们姐弟俩都想把我们在延安的相逢,以及这几年的情况写信告诉家里人,使他们放心,可是又想到家在敌占区,万一信件落到敌人手里,反而会给家人带来意外的灾祸,只好作罢。不过我们都相信,抗日战争一定会取得最后胜利,只要家人和我们不发生意外,总会有相聚的日子。自从见到我三姐之后,每隔一段时间总要去看看她。在她那里也见到了我的姐丈。他是抗战前的地下党员,算是老干部了。生活待遇比我们稍高一些,每月有几块钱的津贴。每次碰到一起,他总是要买点挂面、鸡蛋招待我一番。这在当时的延安就算是很不错的了。

第一次见毛主席

凡是到延安来的同志,不论是来学习还是来开会,谁都希望能见见毛泽东主席。我也有同样的心情,哪怕远远看上一眼,也就心满意足了。在住医务所养病的时候,听大多数病友说,他们都见过毛主席,有的还不止见过一次。以前,毛主席曾来桥儿沟作过报告,有时"鲁艺"在教堂里举行交谊舞会,偶尔毛主席也来跳舞,学生们自然就能见毛主席了。可我在桥儿沟已经住了一年多,一直也没遇到这样的机会,听人们说,毛主席住在杨家岭,经常出来散步,找村里老乡们聊天。我去中央医院看我三姐的时候,每次从杨家岭村边路过,总要停下来歇一歇,希望能够看到毛主席,可一次次都失望了。

一九四二年五月,毛主席在杨家岭亲自主持召开文艺座谈会。这是一次空前的盛会,延安文艺界许多知名人士都参加了。会议开了二十来天,在会上毛主席先后做了两次长篇演说,谈的都是文艺问题。后来把记录经过整理就成了经典著作《在延安文艺座谈会上的讲话》。那时候,我们都是一些年轻学员,没有资格参加这一盛会,只是从参加会议的教员口中知道一星半点情况,当然也就没有机会见毛主席了。可是就在文艺座谈会结束不久,忽然传来一个喜讯,说是毛主席要来桥儿沟,给"鲁艺""部艺"的学生们作报告。大家都感到喜出望外,激动万分。第二天早饭后,学校还没吹集合哨子,各队的学员已自动集合起来了,匆匆赶到大礼堂,为的是抢占前边的最佳位置。那天,来听报告的人很多,连附近一些机关、学校听到这一信息也赶来了。教堂里容纳不下,临时会场又改在了教堂后边的大院子里。当我们最后从教堂里退出来的时候,偌大的院子里已挤满了人,我们只好坐在了会场的最后边。这真是"打了个早起,赶了个晚集"。

当周扬等学校领导陪着毛主席从通向后院的门洞里走出来的时候,满场子立时爆发了雷鸣般的掌声,掌声经久不息,我激动得心都快要跳出来了,两手都拍红了。毛主席身材伟岸,没戴帽子,留着大背头,穿着一身灰布旧军装,和我在前方看到过的画像大体相似。他微笑着向全场招手致意,并示意大家安静下来,然后就站在窑洞前的台阶上开始讲话。他不是板着面孔演说,而是像聊天一样谈笑风生。大院子里一时十分安静,一时又爆发出热烈的掌声和愉快的笑声。那时开大会讲话没有扩音设备,而恰恰我们又坐在会场的最后边,有些话听得不十分真切,而有些话又带有湖南腔,听不太清楚,不过整个讲话的大意还是听懂了。给我留下的最深印象的是:主席劝导大家不仅要在"小鲁艺"学习,更重要的是要到"大鲁艺"去学习。也就是说文艺工作者只有深入社会,深入生活,才能创作出群众喜闻乐见的作品来。

我们"部艺"的绝大多数同学,都是第一次见毛主席,都感到无比地幸运,连着几天都沉醉在一种兴奋状态之中。

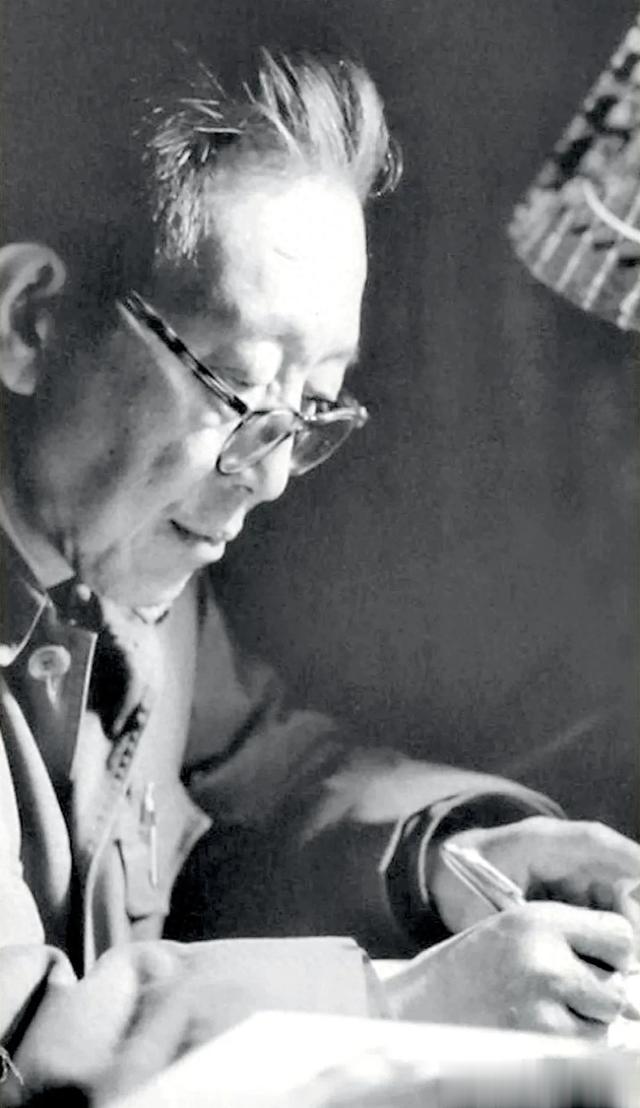

【马烽(1922年6月18日—2004年1月31日),原名马书铭,出生于山西省孝义县(现孝义市)居义村,是著名作家、编剧。马烽幼年丧父,随母亲寄住汾阳县(现汾阳市)东大王村舅父家,并在该村入学读书。1937年,日寇侵入山西,学校被迫停办,马烽只得辍学。1938年春马烽参加了抗日游击队 ,并加入中国共产党 。1940年马烽被送往延安鲁迅艺术学院附设的部队艺术干部训练班学习 ,半年后转入部队艺术学校美术队 。1942年冬天转业到了晋绥边区做地方工作。1945年6月5日由马烽、西戎合著的《吕梁英雄传》开始在《晋绥大众报》上刊载,1946年8月20日全部登载完,小说受到人们的欢迎。新中国成立后担任过中国作协党组书记、副主席,中国文联第七届荣誉委员。被山西省政府授予“人民作家”称号,也是“山药蛋”派作家代表人物之一。2004年1月31日,马烽因病在太原逝世,享年82岁。】