在中国古代官僚体系中,官员(“官”)与吏员(“吏”)的二元结构构成了国家治理的基本框架。明代(1368—1644年)作为中央集权制度的鼎盛时期,其行政体系不仅依赖于科举出身的文官集团,更离不开数量庞大的吏胥与皂隶群体。

这些未入流的基层办事人员,虽无正式品级,却实际承担赋税征收、文书处理、司法执行等核心职能,成为国家机器运转不可或缺的“齿轮”。本文将探讨明代吏胥与皂隶的构成、职能、生存状态及其对行政体系的影响,揭示这一群体在明代政治生态中的复杂角色。

1. 吏胥:文书与行政的执行者

明代吏胥主要包括书吏、典吏、攒典等,分属中央六部、地方三司及府州县衙门。其来源可分为三类:

佥充:从民间选拔识字者充任,需通过“写算”考试;

罚充:因犯罪被贬为吏,如洪武年间规定“贪赃官吏发充书办”;

顶替:吏职世袭或师徒传承,形成“吏户”群体。

中央机构中,六部每司设吏数十人,如户部十三清吏司共有书吏约300人;地方上,一县通常有吏员50—80人,分为户房、刑房、礼房等“六房”,分管具体事务。

2. 皂隶:武力与秩序的维护者

皂隶泛指衙役,包括:

皂班:负责仪仗、缉捕,着黑衣;

快班:分马快、步快,专司传令与追逃;

壮班:维护治安,押解囚犯;

狱卒:管理监狱,看守囚犯。

皂隶多从民间征发,实行“轮班制”,如江南地区按“粮户”摊派,每十户出一丁服役。其地位极低,甚至被视为“贱民”,《大明律》规定皂隶及其子孙不得参加科举。

1. 赋税征收:暗箱操作与“陋规”经济

吏胥在赋税征收中掌握实际权力。以黄册(户籍)与鱼鳞册(地籍)的编制为例,书吏通过篡改数据、隐瞒田产,为豪强逃税提供便利,从中收取“册费”。万历年间,苏州府书吏沈某勾结乡绅,虚报荒田2000亩,导致国家年损税银千两。

皂隶则直接参与催科,常以暴力手段逼迫农户。正德《松江府志》记载,催税皂隶“持铁链、携木棍,遇欠户则锁拿鞭笞,至有鬻妻卖子以偿者”。

2. 司法实践:讼师、胥吏与“架阁库”

州县诉讼中,吏胥掌控案卷管理、文书起草等环节。刑房书吏可通过增减供词、隐匿证据影响判决,形成“官司胜负,半在吏手”的局面。嘉靖年间,江西按察使李乐揭露某县吏私改案卷,使杀人重犯脱罪,真凶逍遥法外。

皂隶则在缉捕、刑讯中肆意妄为。成化时,北京东厂皂隶以“缉盗”为名,勒索商户,“一人被攀,全家破败”,时人讽为“贼开花”。

3. 文书流转:信息垄断与权力寻租

中央政令的下达与地方奏报的呈递,均需经吏胥之手。通政使司的书吏常拖延或篡改奏疏,以此要挟官员。万历二十四年(1596年),户部郎中赵南星上疏揭露:“章奏至通政司,吏索‘润笔银’方肯传递,一疏之费不下十两。”

三、生存状态:制度性压迫与灰色生存1. 微薄俸禄与“陋规”依赖

·明代吏胥俸禄极低,中央书吏月俸仅1石米,地方吏员甚至无固定薪俸。为维持生计,他们普遍依赖“陋规”(非正式收入):

“纸笔费”:办理文书时收取手续费;

“挂号钱”:案件登记时索贿;

“饭食银”:以公务接待为名摊派。

崇祯年间,浙江绍兴府吏员年均陋规收入达200两,远超知县正俸(45两)。

2. 身份歧视与社会排斥

吏胥与皂隶被排除在士大夫阶层之外,遭受严重歧视。明初规定“吏员服色用皂绢,不得衣绸缎”;皂隶则需在面部刺字,子孙三代不得科举。这种制度性羞辱加剧了吏胥群体的道德堕落,顾炎武叹曰:“以犬马之贱,责之以廉耻,岂可得乎?”

3. 暴力压迫与集体反抗

皂隶在服役中常遭官员虐待。弘治年间,御史王相巡视河南,因皂隶倒茶稍慢,竟“杖毙三人”。被压迫者亦以暴力反抗:正德九年(1514年),南京吏部书吏张某率众殴杀克扣俸米的官员,引发全城吏员罢岗。

1. 行政效率的腐蚀

吏胥通过拖延、篡改文书操控政务。嘉靖时,兵部吏员故意迟滞辽东请饷奏疏,导致前线士兵哗变;万历末年,四川税银因书吏“押字不齐”,积压户部三年未发。黄宗羲痛斥:“天下大弊,莫过于吏胥窟穴其中。”

2. 基层治理的失控

州县官依赖吏胥施政,形成“官无封建,吏有封建”的局面。天启年间,广东新会知县感叹:“莅任三年,不知户房书吏姓字,钱粮词讼,一委诸吏。”吏胥实际把持地方权力,架空官员,导致政令扭曲。

3. 社会矛盾的激化

吏胥横征暴敛成为民变导火索。崇祯三年(1630年),陕西白水县皂隶催税殴杀农民王二,引发明末农民战争;江南“奴变”中,皂隶私刑虐仆的积怨亦助推暴动。

1. 朱元璋的严刑整顿

明初,朱元璋对吏胥贪腐施以酷刑,洪武十八年(1385年)户部侍郎郭桓案中,处死书吏数百人,并颁《大诰》警示天下。然其死后,吏治迅速败坏,严刑未能根治制度缺陷。

2. 张居正的“考成法”局限

万历初年,张居正推行考成法,要求官员严查吏胥舞弊。然而,考核压力反使官员更依赖吏胥完成税赋指标,形成“官借吏力,吏假官威”的共谋结构。

3. 明末士人的反思

顾炎武主张“用士人充吏”,提高吏员地位;黄宗羲建议“废吏用役”,以雇役替代世袭吏户。这些思想虽未实施,却为清代“吏役合一”改革提供了借鉴。

明代吏胥与皂隶群体既是行政体系运转的实际操作者,也是其腐败溃烂的病灶所在。他们利用信息垄断与程序权力,在制度夹缝中构建灰色生存网络,最终掏空了国家治理的根基。

这一历史教训表明,基层行政的良性运作不能仅依赖道德约束或严刑威慑,更需通过制度设计保障执行者的合法权益,打破“非正式权力”的寄生循环。明代吏胥之弊,对当代基层治理中的“微权力”监督与公职人员激励,仍具深刻的警示意义。

参考文献

1. 原始文献

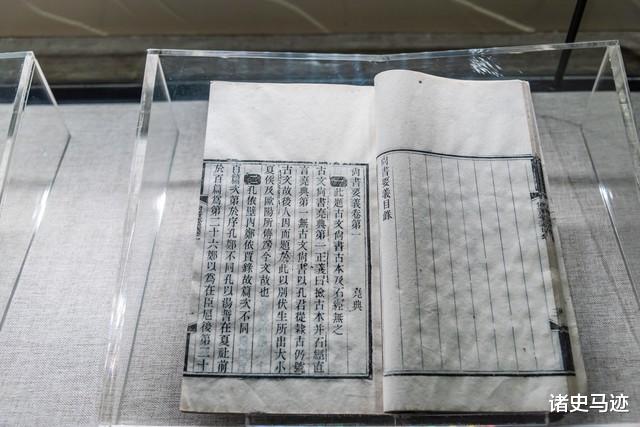

《明实录》(太祖至熹宗朝)

《大明会典·吏部·吏员》

《大诰·吏属害民》

顾炎武:《日知录·吏胥》

2. 研究著作

王天有:《明代国家机构研究》,北京大学出版社,1992年。

赵世瑜:《吏与中国传统社会》,浙江人民出版社,1994年。

柏桦:《明代州县政治体制研究》,中国社会科学出版社,2003年。

3. 学术论文

吴艳红:《明代吏胥的生存状态与社会角色》,《中国史研究》2001年第2期。

张金奎:《明代皂隶制度考论》,《史学月刊》2005年第7期。

陈宝良:《明代吏员集团与地方行政》,《社会科学战线》2012年第4期。