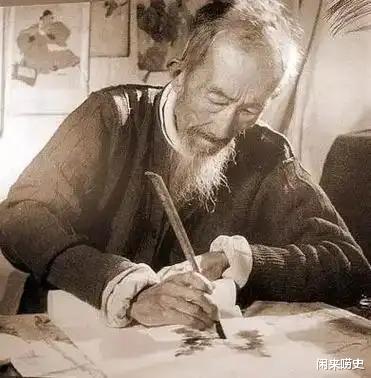

说起刘奎龄,真是个“怪人”。四岁玩剪纸,人家孩子还在啃手指头呢,他已经开始在纸上溜达。到了七岁,别的孩子还在外头捉迷藏,他已经跑私塾咬文嚼字去了。十岁的时候,他就已经是画界的小达人,家里的鸡鸭鹅啥的,都成了他的模特。

1954年,毛主席看到他的《上林春色图》,那叫一个心花怒放。一看到那画,就跟看到了心头好似的,忍不住叮嘱秘书:“这位刘大师,得见见!”

秘书在旁边补刀:“主席,他儿子也不简单,画得那叫一个厉害。”

毛主席这才回头,再次看了画一眼,仿佛在说:“这一家子,都是画坛的猛人啊!”

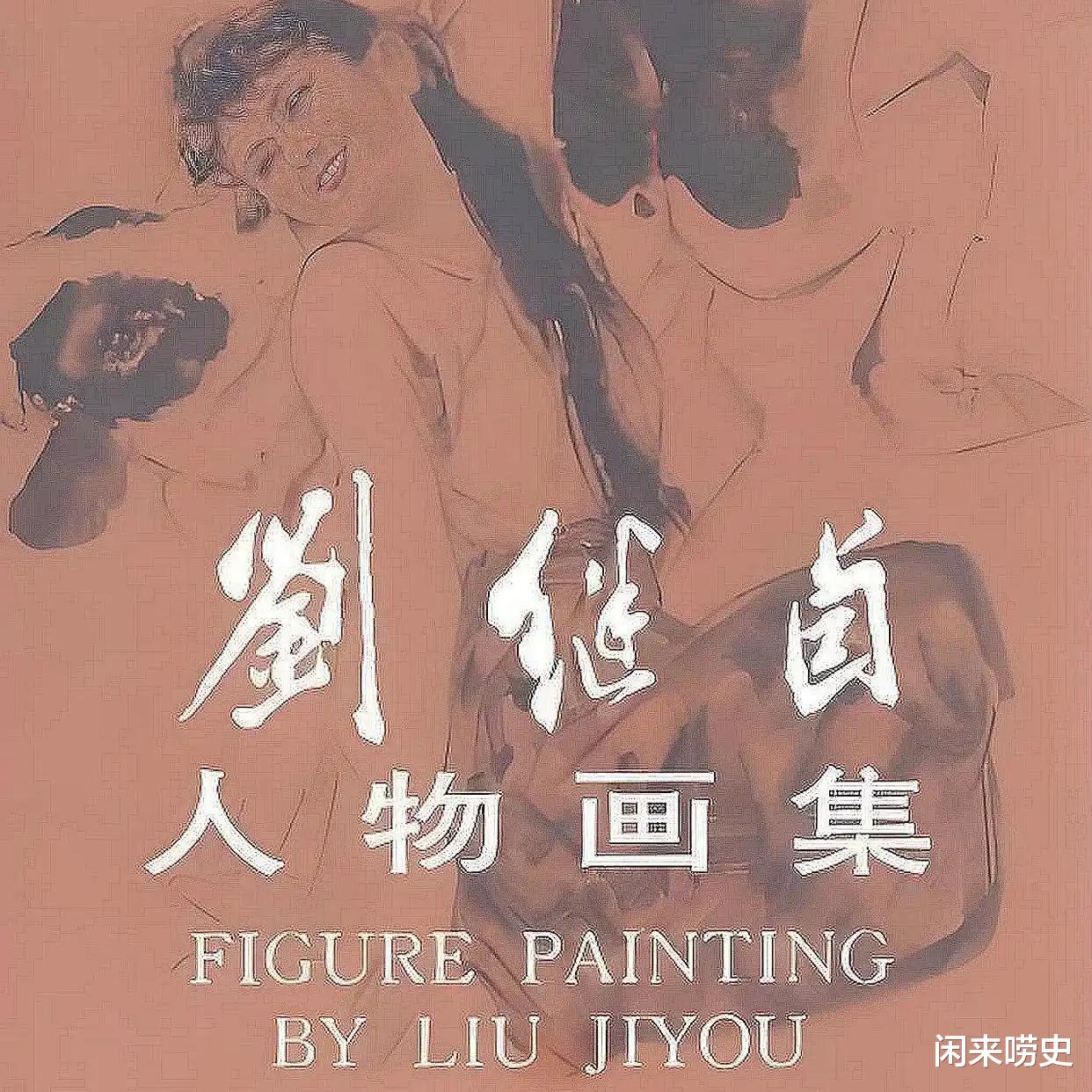

几个月后,刘奎龄父子俩在天津被毛主席亲自接见。刘奎龄的儿子刘继卣,特地准备了自己的作品,想在主席面前表现一下。

毛主席看完画,笑呵呵地拍了拍刘继卣的肩膀:“小刘啊,你这画,真不是盖的!”

刘继卣听了这话,那叫一个美,心想:“来吧,以后我爸的画坛老大地位,可能要让给我了。”

毛主席还不忘回头夸夸刘奎龄:“老刘,你这儿子,真能扛起你的大旗!”

刘奎龄则是一副得意的样子,心里想:“这下好了,将来谁敢说我家没人才?”

两父子回家的路上,刘奎龄说:“小卣,今天你可真给老头子长脸了。”

刘继卣调皮回一句:“那当然,谁叫我是您儿子呢!”

这对父子,一个自学成才,一个跟着老爸学艺,都成了画坛的传奇人物。

刘奎龄天生就是个不安分的主儿。你看他在敬业中学读书时,本来挺好的,天津城的名校,老师讲得一口流利的《大学》《中庸》,课间还能玩玩皮球,多妙的学生时代啊!

可是,对刘奎龄来说,这日子简直闷得慌,他心里全是画,上课时老师在那儿讲孔孟之道,他脑子里想的却是怎么在纸上把鸡画得活蹦乱跳。

最终,他实在忍不了这种“按部就班”的生活,干脆一甩手说:“算了,我还是回家画我的画去吧,这学校的生活太不适合我了。”家里人听了直摇头,觉得他这是年轻气盛,根本不知道将来的饭怎么吃。

到了1907年,刘奎龄把画作投到了《醒俗画报》,他的画作一下就火了,画报的编辑看了说:“小伙子,你这画风不错,来来来,给我们画报常驻怎么样?”

刘奎龄想都没想就答应了。开始的时候,他还挺高兴,每天能画画,还有工资拿,简直美滋滋。可好景不长,画报老板催稿催得紧,还总是要求画些“市场好卖”的东西。刘奎龄画着画着就烦了,心想:“我这是来画画的,不是来做生意的啊!”

1912年,跳槽到《新心画报》后,情况没多少改善。一次编辑部会议上,编辑头头对他说:“刘先生,您画的鸟儿虽好,但咱们这画报还得考虑销量,您看能不能...”

刘奎龄心里直冒火,回家后对镜子里的自己说:“我画的是艺术,他们要的是生意!哼,我还不如自己出去闯一闯。”思来想去,他决定再次辞职,自己去找那个真正能让他画画的地方。

1921年,刘奎龄就带着他的画板,画笔,还有那不羁放纵的心,走南闯北,从天津到北京,从上海到广州,哪里有展览他就往哪里凑,完全是个行走的艺术灵魂。他的生活虽然辛苦,但每画一笔,都觉得自己离梦想更近了一步。这种生活,虽说不稳定,但比在画报社应付那些所谓的“销量”要痛快多了。

03不过,问题来了——刘奎龄的家庭状况并不是让人安稳的那种。儿子刘继卣才三岁,正是能把家里的每一分钱都掏得干干净净的年纪。一天到晚总有人拿着零食来“套近乎”,你看,这个“吃货”得需要有个银行账户的厚度。

有一段时间,刘继卣的行为引起了刘奎龄和妻子的高度警觉。怎么说呢?孩子有点不太正常。你说,家里就算是“最土气”的孩子,也应该会跟着大人学着“行走世道”,可刘继卣天天一听见外面有“辘辘”声响,立马就跑出门,眼神像只丢了尾巴的狗。你不信?这孩子有时光是追着马车跑,竟然能跟着马车走上两里地,完全不给自己留点时间喘气。

刘奎龄那会儿心急火燎,赶紧拉着妻子讨论:“这孩子是不是出了啥问题?是不是脑子没发育好?”

妻子也吓得一脸懵逼,觉得自己已经上了新闻头条的“奇异故事”。他们跑到儿子身边,眼睛瞪得像牛眼一样。结果,看到孩子一秒钟不闲着,趴在墙上画什么猪狗驴的,才终于松了口气,确定这孩子并不是变异了,只不过是继承了“艺术家的基因”——也就是“画画的邪”。

这下好了,家里能画画的地方都成了儿子的画纸。

有一天,隔壁的李叔走过来说:“刘老师啊,你儿子真有才,这些牛的动作,比我这辈子在田里看到的还自然。”

刘奎龄摸了摸自己那张胡子拉碴的脸,叹气道:“你说的我也知道,艺术不就是这样,有些人说是鬼迷心窍,有些人说是灵感爆棚。反正我家小继卣,他的灵感似乎有点‘远程遥控’的味道。”

说完这话,刘奎龄又叹了口气,心里琢磨着:“这要真能养活我们家,得多好。”

04刘继卣痴迷画画的程度,几乎超越了他父亲那种“干点什么就能养家糊口”的理想。画画对他来说,简直就是第二生命。至于正常人眼中的世界,他一般不太在乎,尤其是在一幅画的面前,他好像就能“消失”掉,和外面的世界没啥关系。

某日岳父家的八仙桌上,玉白瓷盘还盛着未动的肴馔,倒教他窥见了一幅活画本。老者推门时带起的风掠过青缎长衫,恰似古画里走出的谪仙。刘继卣眼瞳霎时烧起来,狼毫在指尖打了个转,便往雪浪纸上泼墨。满堂珠翠叮当,他只听见笔锋撕开宣纸的沙沙声,仿佛天地都褪成苍白的衬景。老者惊惶的劝阻跌落在地,碎成无人拾掇的残片。

但刘继卣压根没注意到人家的反应,低头一看,画得挺开心,脑袋里只装着那幅画,根本没有意识到自己已经搅乱了周围的秩序。

后来那幅《武松打虎》惊了四座,倒像是从市井烟火里淬出的精魄。他不屑描摹画院里油光水滑的模特,偏要追着三轮车夫画——那些脊梁被烈日压弯的汉子,煤灰渗进掌纹的苦力,倒被他用朱砂一点,化作了景阳冈上的煞神。

画中吊睛白额虎的利齿泛着青芒,倒像是要把这浮世咬出个窟窿。看客们立在画前打摆子,恍惚间听见虎啸穿透绫绢,震得水晶吊灯都颤了三颤。

至于《闹天宫》的泼天墨彩,原是艺胆包天的勾当。金箍棒扫过处云絮翻涌,十万天兵的面皮都泛着死灰,倒比凌霄殿上的金漆更真切三分。

只可怜那画中泼猴终究挣不脱命数——笔锋再利,也劈不开压在五指山下的宿命。世人赞他画出了齐天的气魄,可是现实中的“天宫”,那可不是闹着玩的,不管你是个孙悟空,还是个刘继卣,哪怕你画得再传神,现实里的天宫,可不是那么好闹的。

05当风暴来时,寸草不生。刘继卣遭遇了点风波。家里的东西差不多被扫荡个干净,连最爱的画稿和书信都成了火堆里的燃料。老刘站在院子里,手牵着女儿,眼睁睁看着自己的半生心血化为灰烬。女儿小小的声音响起:“爸爸,你别难过,可是这都是你的心血,你以后手痒想画画怎么办?”老刘眼中火苗一闪一闪的,憋了半天,挤出一句:“不难,只要有心,手还没丢,不就行了吗?”

老刘不是那种轻易就会投降的主,他还真的继续画。偷偷背着人,有人天生就是要与画笔不离不弃,这就是刘继卣的命。

午休的时候,人家躲在猪圈旁,给那些猪画速写。老刘边画边说:“你们这群猪,有没有感觉自己今天成了艺术品的模特儿啊?”

猪们当然不懂人话,一个劲地“哼哼”着,老刘也不介意,自顾自地享受他的艺术时光。

对于刘继卣来说,所谓的挫折也许就是生命中的调料,没有这些辛酸,哪来的后来的甜?就这么在挥汗如雨的田间地头,老刘的画技越练越炉火纯青。虽然是给猪画像,可谁知道将来这些素描会不会成为艺术的瑰宝呢?

这一切听起来似乎都是那么的不可思议,但对于刘继卣这样的硬核画家来说,这不过是生活的一部分,是不断挑战自我、超越自我的过程。无论是在画廊还是猪圈,艺术都是他无法割舍的灵魂。

06刘继卣这一辈子,说他是画痴?还嫌不够疯;说他是艺术狂?又觉得有点轻了。这老哥啊,活着就像是上辈子欠了画笔的债,天天在还。一辈子没离开过颜料堆,你就算扔他到北极,估计他也能划拉两块冰块给画出南极的企鹅来。

到了七十年代末,您以为他就该服老了吧?嘿,还真没。他的画风跟着他的脑洞,继续一路狂飙。说真的,刘继卣的作品有时候就像那三伏天里的雷阵雨,说来就来,连个预告片都不给。1976年,他弄出个《无限春风》,硬生生把猪圈的臭味吹成了春风拂面,整得艺术界都跟过年似的,人人喝彩,好像闻到了新鲜韭菜的香味。

可谁能想到,上天对这老哥就是“斤斤计较”,给了他点成名的时间,又赶紧给他设了“停机维护”。

1981年,他突然倒下,病得不轻。这要是换别人,估计躺床上就琢磨怎么写个艺术回忆录啥的了,结果这位大爷呢,直接来了个临终大爆发,画了幅《双狮图》,直接送国家当告别礼物。

画完,他拍拍手:“成了!我这辈子,画得挺够本儿了。”还来了一句经典总结:“不留遗憾。”

他这一辈子和画笔斗,和艺术“飙车”,到最后跑到人生的终点线,还顺手扔了张涂满色彩的“终点证”。别人过日子是吃饭睡觉,他过日子是画笔转笔,画完这个画那个,不画就像手痒痒。

你说这叫执着?不够!这叫活成了画。

你要是打个比方,这人啊,真的就是“猪圈春风”的化身,颜料人生的代表。谁要是还怀疑他的艺术态度,我只能说:这老兄,不疯魔,不成活。