1935年秋,毛主席率中央红军进驻陕北,这宣告着中央红军在危急关头进行的战略转移取得了初步胜利。

于革命而言,这无疑是天大的好消息。

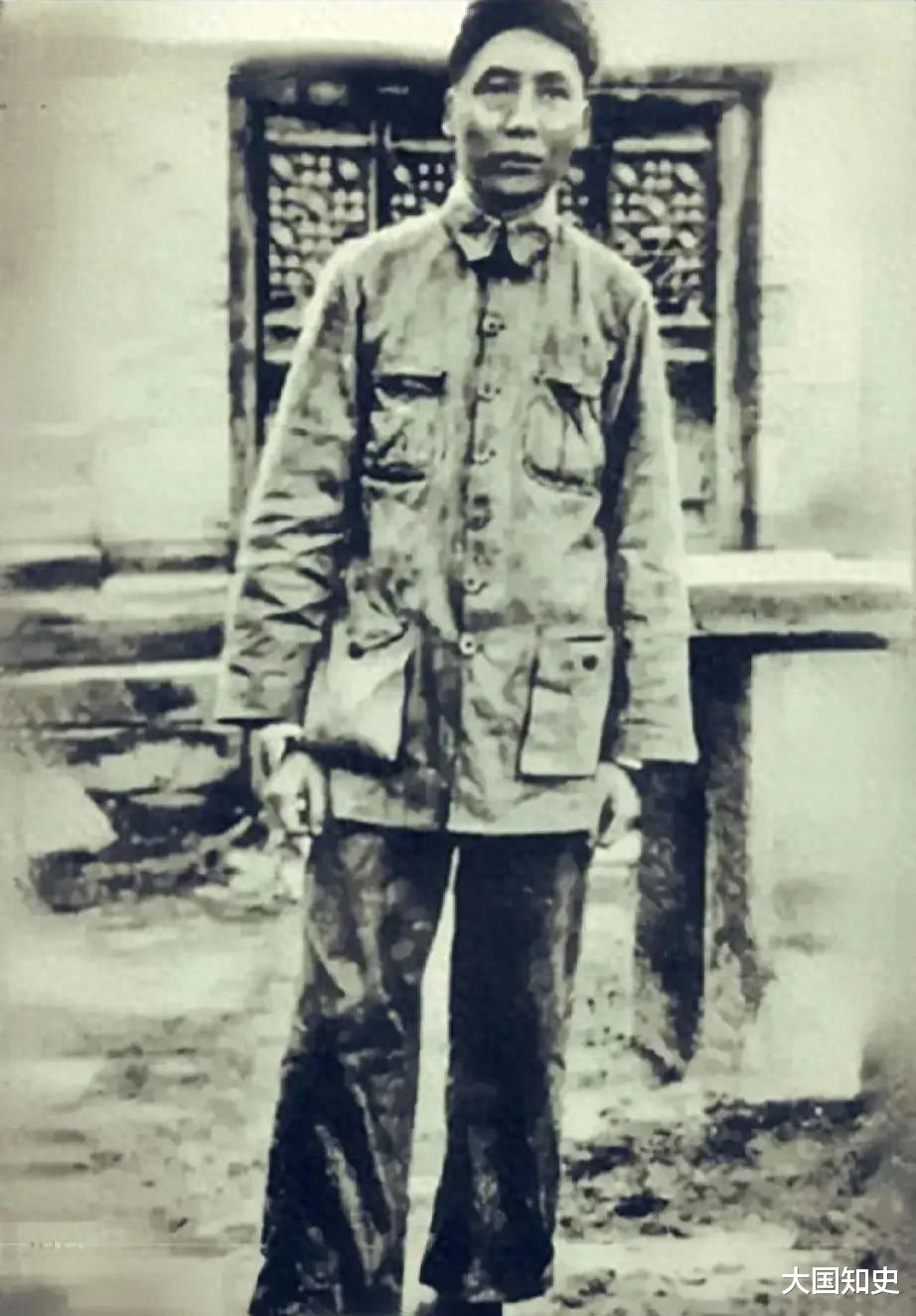

然而从历史影像来看,此时的毛主席虽正值壮年却憔悴又疲惫,破旧的衣服挂在消瘦的身体上显得空荡荡的,看着就让人心疼。

那么彼时的毛主席为何会留下如此憔悴的照片呢?

1935年10月19日,中央红军在毛主席和党中央的带领下抵达陕北吴起镇,率先走完了举世闻名的二万五千里长征路。

从精神上讲,无论是历尽千难万险的毛主席和中央红军,还是在陕北期待多时的当地革命武装,都无疑是万分振奋的。

一来此次会师意味着党中央和中央红军已经转危为安,即便国民党派重兵围追堵截,也没能掐灭中国共产党奋力点燃的“星星之火”。

再则陕北军民同样因为党中央的到来而欣喜,毕竟诸如“打土豪、分田地”等党的革命主张,已经让苏区人民体会到了党的先进性。

可以说,此番党中央进驻陕北,是一场凝聚了万千革命军民希望的双向奔赴,蕴含着振奋人心的革命力量。

然而若从生理上讲,远道而来的中央红军已经到达了极限,毛主席那张憔悴疲惫到几乎瘦脱了相的照片,正是在这一时期留下来的。

这归根到底是因为,长征一路走来实在太过艰苦!

首先,是共产党与国民党开展的第五次反“围剿”斗争的失败,直接促使毛主席作出了进行战略大转移的决策。

因此长征路上红军免不了被反动派围追堵截。

例如,四渡赤水、巧渡金沙江、腊子口战役等,都是中央红军在长征路上与国民党展开的交锋。

在这个过程中,毛主席作为党和红军的主心骨,难免劳心耗神、心力交瘁。

与此同时,这一路上的恶劣自然环境和红军物资匮乏的窘境,同样是造成毛主席身形消瘦、神情疲惫的重要原因。

最困难的时候,草根树皮都能是红军的军粮,能有点红薯南瓜都算是不错的伙食了,荤腥基本上想都不用想。

可即便如此,红军依然翻了雪山、过了草地,并且与穷追不舍的劲敌展开了数百次战斗。

一边是匮乏的补给,一边是巨大的体力消耗,无论是谁都难免消瘦憔悴。

而且毛主席虽然是党的核心人物,但他向来严格要求自己,从不肯在衣食上搞特殊,却要为革命操更多的心,瘦得让人心疼真是在所难免。

然而无论自己过得怎么样,毛主席心里最惦记的仍旧是怎么能让人民过得更好,那么为了让人民过上好日子,毛主席都做了什么呢?

初心不改长征路上的毛主席,既从大局上运筹帷幄又不忘底层人民,即便自己憔悴至极,也惦记着老百姓得吃饱穿暖。

为此毛主席都做出了哪些实事?

1935年,曾与毛主席并肩战斗的革命家陈云在《随军西行见闻录》中记录了一个感人的小故事。

那是前一年的冬天,毛主席率中央红军途经贵州剑河县时,偶遇了一个在寒风中抱着孩子赶路的苗族妇女。

这两人里,大人衣衫褴褛,孩子根本就没衣服穿,看着就是出身贫苦的可怜人,毛主席瞬间就生出了恻隐之心。

于是毛主席二话不说,直接脱下了身上的毛衣,并取出了一条被单和自己的口粮,一起送给这两个可怜人。

丝毫不顾自己还要继续在凛冽寒风里行军作战。

这只是长征路上的一件小事,毕竟毛主席和红军在长征路上帮过的老百姓不计其数。

说到底,这无外乎是毛主席和他领导的队伍始终把人民放在心里,即便自己忍饥受冻,也得尽可能地让老百姓吃饱穿暖。

但除了让沿途遇到的贫苦人都有饭吃、有衣穿以外,毛主席更希望实现的显然是让全国人民都过上安稳日子的宏伟目标。

为此毛主席不仅对沿路遇到的老百姓施以援手,更从大局出发,用长征这步足以被载入史册的妙棋,给中国革命保留了珍贵的火种。

且不论毛主席在党和红军遭逢危机时,大胆提出进行战略转移的远见卓识。

就单说他在长征途中的贡献,已经足够证明他的确是位彪炳千古的时代伟人。

首先,从路线选择来说。

毛主席率党中央和红军走的路虽然艰苦,但却有效避开了国民党大规模屯兵的重点城市,最大限度地保全了革命力量。

其次,长征路上的毛主席运筹帷幄、用兵如神。

在敌我力量悬殊的情况下,仍能创造四渡赤水、巧渡金沙江等军事奇迹,把指挥艺术发挥到了极致。

最后,在毛主席的带领下,党和红军一路宣扬党的先进性,用实际行动为我党我军打下了广泛的群众基础。

这对长征乃至革命的胜利意义非凡。

(图自右至左)毛泽东、朱德、周恩来、博古长征胜利到达陕北后合影

可以说如果没有毛主席的英明领导,中华民族很难书写像长征这样伟大的民族史诗,那么长征的胜利于中国人民而言到底有多重要呢?

定鼎之功长征过后,党中央和红军主力虽人困马乏,但终于转危为安,这对中国人民来说究竟意味着什么?

1935年10月,中央红军将要走完长征路时,毛主席满怀豪情地写下了《七律·长征》。

用以纪念红军沿途的披荆斩棘和即将胜利的喜悦之情。

特别是透过诗中尾联的一句“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”,足以见得毛主席彼时的志得意满。

想来毛主席之所以如此开怀。不仅是因为翻越万水千山后,党中央和红军终于转危为安,更是因为彼时的毛主席已经预料到了,长征过后革命必将迎来新的局面。

众所周知,长征是毛主席在党内人心浮动、红军损失惨重的情况下,为保来日胜利而提出的战略转移。

一旦这个过程中出现差池,中华民族的革命大业怕是又要陷入困境,因此毛主席要面临的压力可想而知。

幸而毛主席迎难而上,带领红军主力先后转战十余个省。

这才一步步地摆脱了国民党反动派的穷追猛打,于百般困境中,带领党和红军杀出了一条生路。

事实上,这不仅救了党,更救了亿万中国人民。毕竟红军主力全部走完长征路后不过一年,全民族抗战就在日寇的无耻挑衅下彻底爆发了。

若非红军主力在此之前成功北上建立了新的根据地,就依着那蒋介石目光短浅、不顾大局的内斗思维,势必会有更多中国百姓死于日寇的屠刀之下。

因此可以说长征的胜利,不仅为党和红军争取到了生机,更给抗日战争的胜利保留了有生力量,于中华民族的未来而言,可谓是大功一件。

除此以外,长征的胜利充分展示了中国人民的革命意志力。

让自鸦片战争后一直蔑视中国的西方国家意识到了中华民族的脊梁宁折不弯,中国的声望随之提升。

别看国际声望好似虚无缥缈,但历史与现实都证明了。

自打世界的联系日渐紧密开始,没有足够国际地位和良好声望的国家,注定无法走得长远。

最后也是最重要的。

如今距离长征胜利已经过去了将近一个世纪,但只要一提起长征,凡是学过历史的中华儿女,都不由得敬佩走过万里长征路的革命先辈们。

归根到底,二万五千里的长征路足以让伟大的长征精神应运而生。

此后不畏牺牲、奋发有为、迎难而上等在长征中迸发出来的精神力量,将永远融进后辈的血脉里。

想来毛主席若在天有灵,也一定希望看到中华儿女带着这些优良品质,在他与老一辈革命家们携手开创的康庄大道上,走向更美好的明天