出身贫寒,初涉商海

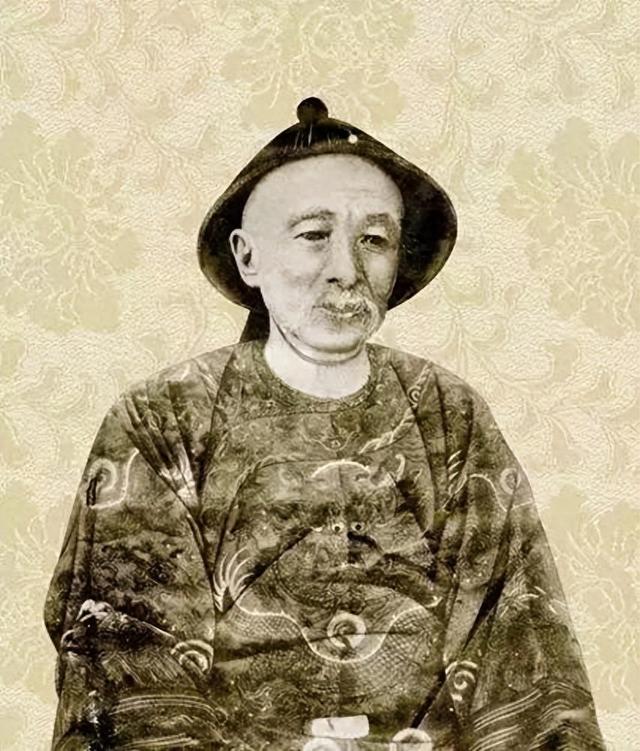

出身贫寒,初涉商海1836 年,王炽出生在云南弥勒县虹

溪的一个寒家庭 ,幼年时父亲便离世,家庭的重担一下子全部落在了母亲柔弱的肩膀上。原本在私塾求学的王炽,也因家境窘迫,无奈辍学,开始在乡间艰难谋生。

16 岁那年,王炽的人生迎来了一个重要契机。母亲心疼儿子,为了能让他有机会改变命运,狠下心变卖了自己的嫁妆,换来了 20 两银子,交到王炽手中。这笔钱,承载着母亲的全部希望,也成为了王炽从商的启动资金。

王炽深知这 20 两银子的分量,不敢有丝毫懈怠。他用这笔钱在家乡购买土布,再不辞辛劳地挑到竹园、盘溪等地贩卖。赚到钱后,他又将当地的红糖和食盐挑回自己的家乡售卖。那时候的交通极为不便,山路崎岖难行,王炽就靠着自己的双脚,一步一步丈量着土地,扁担在他的肩膀上压出了一道道血印,汗水湿透了他的衣衫,但他从未有过怨言。

靠着这份勤劳和聪慧,王炽的生意逐渐有了起色。他并不满足于现状,开始着手组建马帮,在临安府所属各县贩卖百货。马帮的生活充满了艰辛和危险,不仅要面对恶劣的自然环境,还要提防土匪的袭击。但王炽凭借着过人的胆识和灵活的头脑,在马帮中逐渐树立起了自己的威望,“滇南王四” 的名号也开始在当地小有名气。

创立商号,崭露头角命运似乎总爱和王炽开玩笑,在他生意渐有起色之时,一场大祸突然降临。同治初年,已在滇南小有名气的王炽,在一次回乡时,与宿有积怨的表哥发生了激烈冲突。在那场混乱的斗殴中,表哥不幸被杀,王炽瞬间陷入了绝境,为了躲避灾祸,他被迫踏上了逃亡之路 。

几经辗转,王炽逃到了重庆。这座充满烟火气与商业气息的城市,让他眼前一亮。重庆商业鼎盛,又处于水陆交通要冲,南来北往的货物在这里汇聚、分散,商机无处不在。王炽敏锐地意识到,这里将是他人生的一个新起点。

他当机立断,租下了一间临街的铺面,挂出了 “天顺祥” 的商号招牌 。刚开始的时候,王炽手中的资金不过四五百两,这点钱在商业繁华的重庆,实在是微不足道。他根本没有足够的实力去做大买卖,只能勉强做一些诸如贩卖马帮运来的货物之类的小生意,利润微薄,勉强维持生计。但王炽骨子里有着一股不服输的劲儿,他并不甘心一直这样小打小闹下去,他的心中,有着更为宏大的商业蓝图。

为了寻找更好的发展机会,王炽开始深入考察川西川南的交通要塞以及货源供给情况。那些日子里,他风餐露宿,不辞辛劳,穿梭于各个城镇之间,仔细了解当地的市场需求和物价差异。经过一段时间的努力,他终于找到了一个突破口 —— 与重庆有实力的老板合作,搞运输行业。由合伙人出资,王炽则利用自己在马帮中积累的人脉和经验,组织起一支三四十匹骡马组成的马帮。他们在川西川南一带就地购买烟、盐和土特产,然后长途跋涉,贩卖到云南;再将云南的皮毛土杂运回重庆销售,通过这种方式,赚取两地之间的差价。

在运输过程中,王炽让马帮的伙计们打着 “滇南王四” 的旗号。这旗号,就像是一块金字招牌,代表着王炽的信誉和实力。他们边走边卖、边走边买,所到之处,都受到了当地百姓的欢迎。就这样,王炽的生意逐渐有了起色,他也慢慢积累起了一些财富 。

然而,在那个动荡不安的年代,做生意哪有那么容易。有一次,王炽带着马帮,拉着满满的货物,行至昭通南侧不到 20 里的地方时,突然遭遇了土匪。只听一声尖锐的哨响划破长空,山上瞬间窜出百余名凶神恶煞的土匪,他们手持利刃,眼神中透露出贪婪和凶狠。马帮的兄弟们被这突如其来的变故吓得惊慌失措,纷纷丢下货物,四散逃去。一时间,现场一片混乱,货物散落一地。

但王炽却异常镇定,他并没有像其他人一样逃跑。他深知,在这种情况下,逃跑只会让情况变得更糟。他深吸一口气,镇定地向一名领头的土匪走去。那土匪腰挎着一把寒光闪闪的马刀,满脸横肉,身上散发着一股令人胆寒的杀气。王炽却毫不畏惧,他上前拱手,不卑不亢地说道:“久闻这一带的‘曾么把’,相烦带路,王某要拜会。”

王炽的举动让土匪们都感到十分惊讶,他们没想到,在这种生死关头,竟然还有人如此镇定,还要求见他们的首领。或许是被王炽的勇气和镇定所打动,又或许是对这个与众不同的商人感到好奇,土匪们最终带着王炽见到了 “曾么把”。在与 “曾么把” 的交谈中,王炽凭借着自己的机智和勇敢,成功地说服了对方。不仅保住了自己的性命,还保住了一半的货物。更让人意想不到的是,“曾么把” 对王炽的胆识和智慧大为赞赏,他下令各山寨喽啰,今后凡见 “滇南王四” 的马帮,都不许侵扰。

这次事件过后,王炽名声大振。他的勇敢和智慧传遍了四方,人们对他的 “滇南王四” 马帮也多了几分敬畏和信任。他的生意变得更加兴旺了,各地的商人都纷纷主动与他合作,货物的销量与日俱增。

王炽并没有被眼前的成功冲昏头脑,他明白,要想在商业上取得更大的成就,就必须不断拓展业务。于是,他一边借机树立自己的声望,加强与各地商家的合作,一边抓紧时机在叙府增设分庄,扩大自己的商业版图。后来,他又与席茂之合伙在昆明设立了 “同庆丰” 商号,进一步拓展了自己在云南的业务。

在经营过程中,王炽始终以身作则,亲自赶马运货到云南,又从云南办货至重庆。他对每一笔生意都认真负责,对每一位客户都诚信以待。在他的努力下,“天顺祥” 逐步设立了一套已具民营企业特色的较科学的管理模式,从货物的采购、运输,到销售、售后,都有一套严格的流程和标准。在这种新的管理体制下,“天顺祥” 获得了长足的发展,业务范围不断扩大,利润也越来越丰厚 。

随着商铺的不断发展,资金的周转问题逐渐凸显出来。王炽敏锐地意识到,开设钱庄将会是一个巨大的商机。但开设钱庄谈何容易,不仅需要官府的批文,还需要大笔的资金,更重要的是,要树立起人们对钱庄的信任。就在王炽为此事苦苦思索的时候,一个机会悄然降临。

拓展业务,构建商业帝国光绪初年,唐炯奉命督办川省盐务,被任命为盐茶道员 。为了改善川盐生产,盐茶道急需白银十万两,可是布政司无银可拨,唐炯只得向商界筹措。然而,各大商号都认为 “盐茶道借款,虽然有川盐可以作担保,但发展盐务,并非三五年便见成效,何时才能收回本金,实属遥遥无期之事”,因此都不愿意将钱借给唐炯。

王炽却看到了其中的机会,他经过再三权衡,又与亲信商量后,向唐炯的部下张海槎拍胸脯保证:“七八天内,我可凑足十万巨款,交付盐茶道使用。” 张海槎将王炽的话汇报给唐炯后,唐炯又惊又喜,他对王炽的勇气和魄力十分赞赏,认为此人非一般商人可比 。

王炽说到做到,不出 10 天,果然凑齐了 10 万两白银,并与唐炯约定晚上 8 点准时交银。为了送银两,王炽做了充足的准备,他先做了一百照纸灯笼,送银队伍在山城街上浩浩荡荡地走了一圈,所过之处,引来不少百姓观望,一时间成为了城中的热门话题。通过这件事,王炽不仅赢得了唐炯的信任和夸赞,还大大提升了自己和 “天顺祥” 的知名度和信誉,为他日后的商业发展打下了坚实的基础。

随着业务的不断拓展,王炽越发感到资金周转的重要性。他意识到,单纯的货物贸易已经无法满足他日益增长的商业野心,于是,他决定效仿 “山西票号”,开设自己的钱庄。同治十一年(1872 年),在天顺祥商号发展壮大的基础上,王炽在重庆城开办了 “天顺祥票号”(钱庄) 。随后,他又把票号的总部设在云南昆明,取名 “同庆丰票号”(总号),这个 “庆” 字,有感恩 “重庆” 之意,寓意深刻。除云南昆明之外,其他行省和境外国外的票号均设分号,统一叫 “天顺祥”。就这样,王炽构建起了一个庞大的金融网络。

为了让 “天顺祥” 和 “同庆丰” 更好地发展,王炽深知人才的重要性。光绪六年(1880 年),昔日恩人李耀庭在叙府(现宜宾市)开办的荣茂公商号散伙收庄,还背负着不少债务。王炽得知后,主动为其偿还清债务,并诚挚地请李耀庭加入自己的商号。这一举动对于李耀庭来说无疑是雪中送炭,他对王炽感恩戴德,决心报答这份恩情。

李耀庭加入后,充分发挥了自己的才能。他顺应市场、把握时机推出了汇兑、存、放等业务,使天顺祥的业务从贸易成功拓展到金融领域,成为了 “重庆天顺祥票号” 的支柱 。渐渐地,王炽留滇主持总号,正式任命李耀庭为重庆分号管事。在两人的默契配合下,“天顺祥票号” 发展迅猛,遍及当时全国 22 个行省中的 15 个行省以及越南、马来西亚等地,相当长一段时间占据了整个大清王朝金融市场的半壁江山,被评选为 “南帮之雄”,与西帮三晋票号并驰名于国内。而王炽也凭借着 “天顺祥” 和 “同庆丰”,成为了滇中巨富,实现了自己的商业梦想。

助力国家,获封红顶商人

助力国家,获封红顶商人在那个动荡不安的年代,王炽始终怀揣着一颗炽热的爱国之心,积极与官府合作,多次在国家和百姓危难之际伸出援手 。他深知,国家的稳定和繁荣是商业发展的基石,只有国家强大了,自己的生意才能长久。

同治末年,川东道库突然接到命令,需要向四川布政司解缴白银 3 万两。然而,由于事发突然,川东道库一时间根本凑不齐这笔款项。官员们心急如焚,四处奔走,向四川的商人们寻求帮助。可是,商人们大多担心这笔钱借出去就有去无回,纷纷拒绝了道署的请求。就在道署官员们感到绝望的时候,王炽站了出来。他没有丝毫犹豫,一口应承下了这件事,并且表示不收取任何利息。王炽的这一义举,不仅解了川东道库的燃眉之急,也让他在商界赢得了极高的声誉。

光绪九年(1883 年),中法战争爆发,战火迅速蔓延,局势异常紧张。清政府决定派兵援越抗法,然而,军费却成了一个大问题。云南巡抚岑毓英心急如焚,四处筹措军饷,却四处碰壁。就在这时,他想到了王炽。王炽得知此事后,没有丝毫犹豫,慷慨解囊,垫付了 60 万两白银,作为军饷。这笔巨款,犹如一场及时雨,解了清政府的燃眉之急。战争结束后,部队班师回朝,遣散兵勇又需要大量的军费。王炽再次挺身而出,主动垫付遣散兵费。岑毓英对王炽的慷慨相助感激不已,他与提督鲍超一同向朝廷举荐王炽,称赞他 “急公好义”“义重指国” 。朝廷对王炽的行为大为赞赏,赐他四品道员职称,恩赏荣禄大夫二品顶戴,封典三代一品。

1900 年,八国联军侵华,北京沦陷,慈禧太后和光绪皇帝仓皇逃往西安。由于出逃匆忙,他们一路上的衣食住行都成了问题。王炽得知后,立即吩咐慈禧太后所经之地的 “天顺祥” 票号,要不惜一切代价,全力资助慈禧太后一行。只要他们有需要,要钱给钱,要物给物。在王炽的帮助下,慈禧太后一行才得以顺利抵达西安。后来,当慈禧太后一行从西安返回北京后,面临着国库空虚的困境。王炽又一次展现出了他的担当,他发动海内外同行融资,充实国库,帮助清政府度过了难关。

同年,陕西、山西两省遭遇了罕见的大旱灾,赤地千里,饿殍遍野。黄河断流,庄稼颗粒无收,百姓们生活在水深火热之中。王炽得知灾情后,心急如焚。他立即捐出数百万两白银给工部,作为兴修水利的费用。他还组织人员,在灾区设立粥棚,施粥救济灾民。在他的带动下,许多富商也纷纷伸出援手,为灾区百姓送去了温暖和希望。李鸿章得知王炽的善举后,感叹不已,他称赞王炽 “犹如清廷之国库也” 。

王炽的爱国之举,不仅赢得了朝廷的赞赏和百姓的爱戴,也为他的商业发展带来了更多的机遇。他的商号 “天顺祥” 和 “同庆丰”,在他的悉心经营下,生意蒸蒸日上,成为了当时中国最具影响力的商业品牌之一 。他的财富和声望达到了顶峰,成为了中国封建社会中唯一一位拥有一品顶戴的红顶商人。

功成身退,商业传奇流传时光匆匆,岁月如梭,曾经叱咤风云的王炽也渐渐步入了人生的暮年 。长期的奔波劳累和商业上的殚精竭虑,让他的身体每况愈下。1903 年 12 月 25 日,这位商业巨擘在昆明溘然长逝,享年 68 岁 。他的离去,如同一颗巨星的陨落,让整个商界都为之悲痛。

王炽虽然离开了人世,但他所创立的商业帝国却依然屹立不倒。“天顺祥” 和 “同庆丰” 的名号,依旧在大江南北传颂,成为了商业传奇的象征。他的子孙们继承了他的商业遗产,继续经营着这些商号 。在他们的努力下,“天顺祥” 和 “同庆丰” 在一段时间内仍然保持着繁荣,继续为社会的经济发展做出贡献。

王炽的商业精神和经营理念,更是成为了后世商人学习的楷模 。他的成功,不仅仅在于他积累了巨额的财富,更在于他所展现出的过人胆识、诚信经营的理念、卓越的商业眼光和强烈的爱国情怀。他深知,诚信是商业的根本,只有赢得客户的信任,才能在商场上立足。他始终坚持以诚信为本,对待每一位客户都真诚相待,绝不欺诈。他的商号也因此赢得了良好的口碑,客户源源不断。

他的爱国情怀,也让他在国家和民族危难之际,毫不犹豫地挺身而出 。无论是资助清政府抗击外敌,还是救济受灾百姓,他都毫不吝啬自己的财富。他的义举,不仅体现了他的社会责任感,也为他赢得了广泛的尊重和赞誉。

王炽的故事,激励着一代又一代的人在商业道路上不断探索和进取 。他的经历告诉我们,只要有梦想,有勇气,有智慧,就能够在商业的舞台上创造出属于自己的辉煌。他的商业传奇,将永远铭刻在中国商业发展的历史长河中,成为后人学习的榜样。贫

图片内容均来源于网络,如有侵权,请联系删除。