《三国演义》这个书名首现于崇祯年间,崇祯版的《三国志通俗演义》只是在蝴蝶装书口处有“三国演义”四个小字,还不是正式的书名。直到毛纶父子修订完成,这部书才正式改名为《三国演义》。

所以,伪施耐庵墓志说施耐庵写了《三国演义》,这样的造假极其拙劣,竟然还当做主流奉为圭臬。施彦端即施耐庵是伪造的,那么,罗贯中是施耐庵门人也是低劣的造假无疑了。

《三国志通俗演义》以二十余丈大青蛇蟠于龙椅开篇,这条大青蛇就是美髯公关羽,隐写的是“青帝”。怎么回事呢?

他年我若为青帝,报与桃花一处开

他年我若为青帝,报与桃花一处开查阅史料,东汉建宁二年四月十五日这天,并无异兆,更无“一条青蛇,从梁上飞下来,约二十余丈长,蟠于椅上”这类怪异的记载,是“罗贯中”虚构的。接下来的故事,便是有史料可查的黄巾起义,刘备也是因为这场起义起家的。但是,史料中并无“桃园结义”的记载。

对照大青蛇,桃园结义在桃花盛开之时,其实隐写的是“他年我若为青帝,报与桃花一处开”。这是黄巢《题菊花》中的两句,因《三国志通俗演义》借用的是三分历史隐写的大明历史,若是直写黄巢,那就穿越了,作者也不会做如此低劣的事。

而到了《水浒传》中,施耐庵却写了一句:“他年若遂凌云志,敢笑黄巢不丈夫”。敢笑黄巢的人是谁呢?头一个便是朱温。因此,《水浒传》开篇引首便有“朱李石刘郭,梁唐晋汉周……”这样的诗句,且在“宋公明遇九天玄女”中写到了“全忠”。什么意思呢?

《水浒传》开篇写了一场瘟疫,这场瘟疫就是朱温(瘟),隐喻洪武封建诸子必将为朱明招致“瘟疫”。此瘟疫便是洪太尉误走的妖魔,也就是大明谋逆篡位的藩王。

“四大名著一脉相承”,《水浒传》诸多人物都出自《三国志通俗演义》,照夜玉狮子以赤兔马描述,只是毛色不同。林冲“豹头环眼,燕颔虎须”,就是燕人张翼德,隐写的是大明燕王。

朱元璋曾针对《不第后赋菊》写了一首《咏菊花》:“百花发时我不发,我若发时都嚇杀。要与西风战一场,遍身穿就黄金甲。”所以,《水浒传》中敢笑黄巢不丈夫的人,就是大明太祖朱元璋。朱元璋固然是造反起家,但却是“正统”,宋江题反诗则是隐喻燕王谋反篡位。

朱棣是木字辈,木为青色,在东方为青州,“他年我若为青帝”,隐喻的是燕王。所以,四大名著中都有桃花,《水浒传》更是写了一个桃花村。桃,木兆,寓意燕王立志为“青帝”,花,指的是大明朱氏化自邾国曹姓,邨,豚邑,指的是大明都城。

刘关张在桃园结义,那就是“他年我若为青帝,报与桃花一处开”,燕王就要起兵了。青帝,在《水浒传》中又写作“狄青”。

开篇大青蛇蟠于椅上,大殿之中只有一把椅子,那就是龙椅——这就是“木兆”,这才有了桃园结义的故事。

青州即孟德,大青蛇便是“鼎足三分”

青州即孟德,大青蛇便是“鼎足三分”青,即后文书中的青州,照应的就是大青蛇。《水浒传》中也写了青州,青州知府慕容彦达其实是“燕达”,出自《明实录·太祖高皇帝》:“日暮逐燕,逐燕日高飞,高飞上帝畿”,燕王张翼高飞,所以是张飞,历史真实中的张飞字益德,改写为翼德,便是“逐燕日高飞”。

《石头记》中也写了青州,是姽婳将军的故事,其一隐写燕王夺位,其二隐写吴三桂之“桂花局”。什么是“桂花局”,且看有关《石头记》的解读。

《三国志通俗演义》的青州还是个实写地名,但却借用了“青州”写的是古代地域概念上的青州。青州在东方,以木喻,木发于寅,正月建寅,是一岁之“孟”。因此,又借用曹操起兵于青州,隐写了大明之“孟德”。

《皇明祖训》中,朱元璋确立大明五德字辈“水木火土金”,而为诸子以“木”为始起名,则是在吴元年(1367年)十二月。“朱元璋”早在这之前,因而,以五德字辈而言,第一德便是“木”。

朱元璋本来定国号为“吴”,但因张士诚在这之前就称吴王,是西吴王,朱元璋就是“东吴王”。到了吴元年底,大概就改国号了,洪武元年正月初四,朱元璋登基,“定有天下之国号曰大明,建元洪武”,于是,朱元璋就成了大明第一德,也就是“孟德”。

如此,“孟德”、“东吴”都有了,那么,“蜀”是什么意思呢?

建安二十六年(221年)四月,刘备在益州登基称帝,国号“汉”,建号“章武”。陈寿修《三国志》否定刘备正统,以曹魏为正统,因而称之为“蜀汉”。蜀,是“鼠”的谐音,大明燕王属鼠。刘备夺的是刘璋基业,如此,“罗贯中”就以此对上了燕王夺了朱元璋的皇统。

四大名著除《石头记》是“原创”故事外,其余三部都是假语别朝历史以隐写大明之事。三大作者都是在史海中寻寻觅觅,找到最能象征大明的符码以隐写大明历史,而且,都对历史进行了“篡改”。《三国志通俗演义》因而被评为“三分真,七分假”,其实,人家说的是“演义”而不是真写的三国历史。

“罗贯中”以三国历史隐写大明之事,恐怕还有一个原因:大明得姓之诸侯国在春秋时就曾“邾分三国”,《水浒传》因此也写了林冲在梁山搞“鼎分三足”。这样的隐喻,其实对应的就是大明第一场诸侯(朱猴)之乱:太祖封建诸子、建文削藩、燕王起兵,靖难之役与这“三足”密不可分。

《三国志·魏书·武帝纪》注说:“周武王克殷,存先世之后,封曹侠于邾。”原来,朱元璋与曹操是“同宗一族”,“罗贯中”因而借了“曹”,又借了“孟德”,还借了“太祖武帝”,以隐写大明太祖洪武皇帝。

“发矫诏诸侯应曹公”,这段故事正史没有,曹操起兵并没有发矫诏。“矫诏”是朱棣诬朱允炆“矫诏”登基,借此起兵谋反。因此,“十八镇诸侯”之十八,合起来就是个“木”字,木即青帝。

蛇,又隐写了建文帝,《水浒传》中,洪太尉在龙虎山上遇见了一条雪花大蛇,隐写的是生于蛇年(1377年)大雪节的朱允炆。燕王夺位,搞掉的就是这条“蛇”。

大青蛇二十余丈,隐写的是永乐二十二年(1424年),朱棣驾崩榆木川。这一年是农历甲辰年,大青蛇以“龙”的形象归结。

关羽戴的是青巾,手持青龙偃月刀

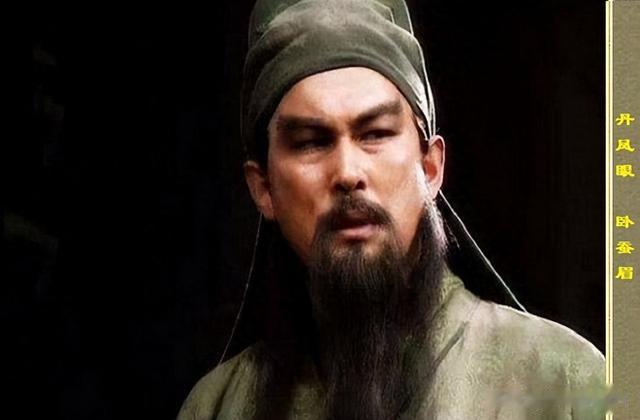

关羽戴的是青巾,手持青龙偃月刀《三国志》中,并没有描述关羽的长相,《三国志通俗演义》恐怕以大明太祖太宗的形象写了“髯长一尺八寸,面如重枣,唇若抹朱;丹凤眼,卧蚕眉”。

蔡邕《独断》中说:“周八寸为尺”,因曹朱得周武王分封,乃以周尺八寸为准,“一尺八寸”即“重八”,面如重枣为大红,大红为朱,关羽即朱重八。“罗贯中”还反复强调朱重八,再写一句“唇若抹朱”。《水浒传》也是这样写的,关羽一分为三,分别是宋江、关胜、朱仝的状貌,还是隐藏的“三分”。

丹凤,无疑指的是凤阳朱家,卧蚕之“蝅”是天虫,虫,邾邑,借邾国都邑以写大明都城。《周礼·春官·典瑞》:“驵圭璋,璧琮,琥璜之渠眉”,眉,指的是这些玉器上的沟瑑,朱元璋的“璋”便是圭璋。

虽然是隐写寓意,但“丹凤眼,卧蚕眉”似乎就是朱元璋真实的长相。虽然遭到丑化,但掩盖不了大明太祖的俊美真容。因此,其谥号中有个“俊”字。

不过,朱元璋没有“一尺八寸”长髯,也没有“美髯公”这个美誉,这一笔,又写的是燕王。《明实录·太宗文皇帝实录》:“上貌奇伟,美髭髯”。所以,在写完关羽长相时,还来了一句“相貌堂堂,威风凛凛”。

戏剧影视剧中的关羽头戴绿巾,这是误传,《三国志通俗演义》中,关羽戴的是青巾。“关云长单刀赴会”这则故事,写关羽过江会鲁肃:“船渐近岸,见云长青巾绿袍,坐于船上”。青,就照应了大青蛇。

大青蛇化龙,还以“青龙偃月刀”为喻。这把刀也是“罗贯中”打造的,历史上没有。桃花都盛开了,大青蛇也就做了青帝了,于是,关羽打造了一把青龙偃月刀。

青龙,自不必言讲,虽然后文书中有青州、孟德,但却以关羽为主线,以青龙偃月刀为总道具隐写大明青龙。

偃月,偃谐音“燕”,月即大明隐喻意象。偃又偃猪,“谓偃水为猪也”,偃猪又谐音阉猪,美髯公之“美”与“善”同,书中的“善”便是阉。故而,书中的诸侯之乱起自宦竖。

关羽是书中忠义的象征,“义”也与“善”同义。忠,忠也是心,心为大火,寓意大明得国号于火正祝融。因此,点化《搜神记》故事,写了一段火德星君化美妇烧糜竺家的故事,火烧乌巢、火烧新野、火烧赤壁、火烧夷陵、火烧上方谷,都因火德星君,大明陷入了诸侯大火并的历史之中,也将因大火并而“终(忠)”。

偃,僵也,仆也,偃月,寓意大明“僵也”、“仆也”。仆,倒也。《三国志通俗演义》就是借三国诸侯之乱,隐写大明因封建而“偃月”。诸侯,是封建的产物,《三国志通俗演义》的主题便是“封建必亡”。

无奈,毛纶父子身处末世,就借用蜀汉以写汉之正统,就将原著深刻的主题弱化了。“四大名著一脉相承”,都是承袭《三国志通俗演义》写的“封建必亡”。