东方既白 著

在论述如何才能“站上世界看世界,跳出宇宙看宇宙”这个问题之前,我们先来普及两个概念,这对理解《道德经》中关于“以无为本,以有为末”的世界本源问题,很有必要,也很有帮助。两个什么概念呢?一是“边界思维”的问题,二是“参照系”的问题。

边界思维与合理确定参照系,很重要

所谓“边界思维”,就是说在一个体系内或者维度下的真理,到了另一个体系或者其他维度下,可能就是彻底的谬误或者自相矛盾,即任何理论都有其适用的领域范围和因素条件,一旦超出这一范畴,可能就会残缺不全甚至是自相矛盾。故考虑和解决任何问题时,都要遵循“边界思维”这一重要法则,具体要怎么做呢?

首先要了解和清楚问题的“边界”在哪里?否则就是聪明如牛顿和爱因斯坦之类的大科学家,也有百思不得其解的时候。比如牛顿在宏观经典力学方面的三大定律,在当时几乎被认为是“全宇宙的通行法则”,而到了爱因斯坦发明了相对论,人们才赫然发现牛顿力学也有力有不逮的地方,于是人们逐渐接纳了爱因斯坦的相对论。而及至波尔发现波粒二象性及量子力学理论而震惊世界的时候,连爱因斯坦也百思不得其解了。

站在巨人的肩膀上,才能看得更远

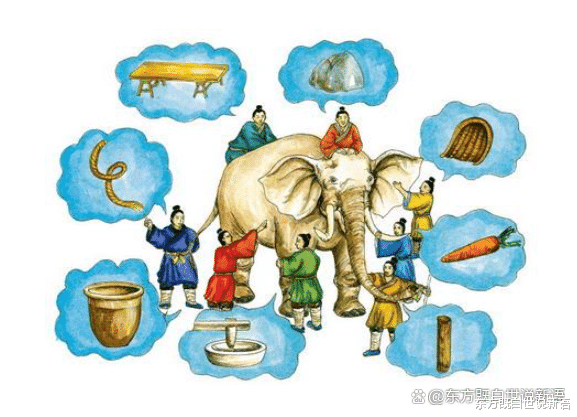

为什么会这样呢?其实这个道理跟我们学过的“盲人摸象”,是一样的道理,因为生理的缺陷,盲人只能通过触摸的方式去认知现实。每个人根据自己的实际体验描述出不一样的大象,所以他们每个人都坚持认为自己是对的,别人是错的。

这种方式具有极大的局限性,导致结论虽然与现实一样,整体却相差很远,因为每个盲人都只抓住了事实的一小部分,没掌握全部的情况。每个盲人对于大象的认知,也都局限在他自己真实体验的那个局部,没能做到站在更高的视角和维度,把所有人的体验从事实中抽离出来,因此而各执一端,无法统一。

天圆地方,盲人摸象的必然结果

我们在理解这个故事的时候,往往停留在最肤浅的层次上,认为它是用来讽刺那些目光短浅、以偏概全的人。但其实,这个故事有个更深层次的辩证哲学含义,那就是:若是站在“站上世界看世界,跳出宇宙看宇宙”的立场和视角来看,我们其实都是“盲人摸象”故事中的某个“盲人”。因为我们普通人在认知现实的时候,虽然没有生理缺陷,但因为思维格局和视角立场的局限,得出的结论也往往不够全面,甚至与现实相去甚远。

怎么办呢?做个“盲人摸象”故事中的“明眼人”,一眼看穿大象的全貌;像老子在《道德经》开篇说的那样:“常有,欲以观其徼”;像庄子在《逍遥游》开篇中所说的那样:“变鲲鹏而俯仰天地之变化”,最大限度地提升自己的眼界和格局,进而达到“站上世界看世界,跳出宇宙看宇宙”的极高智慧境界,其实说白了就是当下关于“边界思维”和“参照系”的概念。

鲲鹏之大之高,不知其几千里也

所谓“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,因观察者所站的立场和角度不同,看到的现象和结果自然就会有差异。所以庄子在《逍遥游》中才有了“此小大之辩也”的感概,因为他发现世人的精神已经被束缚在各种是非、概念之中,要达到他所言的“鲲鹏”境界,首先要解决掉这些学派纷争造成的困惑,于是他又在《逍遥游》的基层逻辑上,写了《齐物论》,进一步系统论证了“认知局限”的错误因由、逻辑,并为此找到解决这些错误因由、逻辑的答案。

因此,庄子的“鲲鹏”模式,使人类一下子跳出了人类探索未知领域的先天性不足和局限,弥补了“坐井观天和盲人摸象”等客观存在的眼界和格局上欠缺的问题,进而达到“以物观物,以天量人”的至高境界,而对老子关于“有无”、“有为无为”等综合辩证关系的把握上更要如此。

在鲲鹏的眼界和格局下,以物观物,以天量人

以人的一生为例,人生在世上百年,感觉丰富而多彩,漫长而多姿,但若与整个人类发展的历史长河相比,则如那划破长空、转瞬即逝的流星一样短暂,若再扩展到整个宇宙的演变发展历史,那几乎就是微乎几微,微不可见的存在,进而再扩充到宇宙万物每个个体的发展过程,莫不是如此。

无,名天地之始,有,名万物之母。常无,欲以观其妙,常有,欲以观其徼

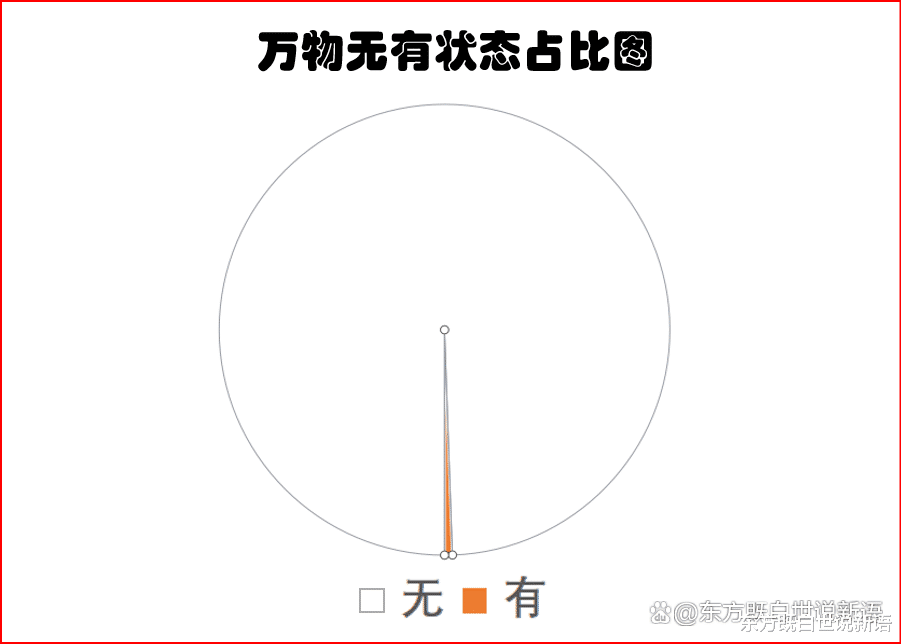

编辑搜图所谓“格局和眼光不同,看到的结果自然就不同”,关键是我们的“思维边界”已经达到了哪个层次?又是以什么坐标点作为“参照系”,来整体看待世间万物的发展过程的。就拿“阴阳之道”来说,所处的层次和维度不同,看到的结果自然就不同,若站在“阴阳”之下看“阴阳”,看到的自然是“阴阳”相反的对立性,二元论的零和博弈,而无法统筹兼顾到他们的统一性;

若站在“阴阳”之上看“阴阳”,看到的自然是“阴阳”相辅相成的统一性,一元论主导下的生生不息,所以“阴阳之道”虽然是对立统一的辩证关系,但站在更高的层次和维度整体来看,统一性是占主导地位的。关于“有和无”的综合辩证关系和世界本源问题,亦是同样的道理,下一节我们就来讲讲:“以无为本,以有为末,有无相生,前后相随”的问题。

上一篇:从混沌无极看世界本源:万物必经的轮回之道→无中生有,有中化无

作者 | 东方既白

简介:十年学易,一朝悟道,独创“以易解老,以老解百家”国学和哲学研究新体系。

致力于《易经》和《道德经》系统架构体系的开创者

本文部分图片来自网络,若有侵权,联系删除,谢谢。