如何以老解百家:正心修身,诚意齐家,格物治国,致知平天下 东方既白 著

说到“对立与统一性”的综合辩证关系,以及“政治与军事”、“战略与战术”的综合辩证关系,人们往往想到的就是马克思主义辩证法中关于“对立统一性”规律,以及以克劳塞维茨为代表的关于《战争论》的论述,殊不知在源远流长的中华文化发展中早就讲清楚了这一对综合辩证关系,而且还对它们之间的发展演变规律及从属性关系进行了深刻而又全面的解读与定义。一、比如《易经》作为“群经之首大道之源”,其“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也”的核心思想,与当代马克思主义思想关于辩证法的核心思想有异曲同工之妙,其核心精髓都是“对立统一性”规律。阴阳之道的核心是 “一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也”,何谓:“继之者善也”,做事时兼顾万物皆有的向生之心,以万物皆有的向生之心为自己的初心,就是“继之者善也”。其实这和马克思主义辩证法中“以对立性为末,以统一性为本;有对立性以为利,有统一性以为用”的核心思想具有一致性,也是新时代研究提炼中华优秀传统文化核心精髓和推动当代马克思主义思想关于辩证法进一步发展的重要突破方向和抓手;

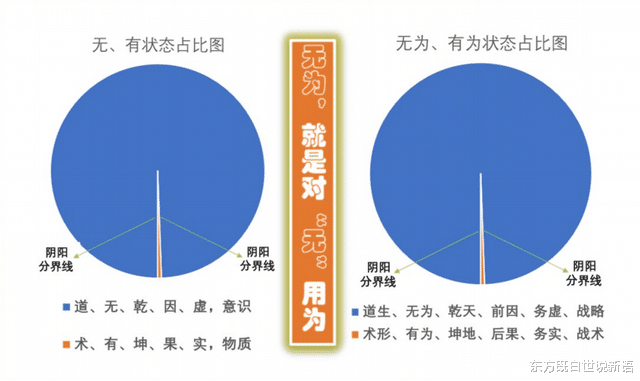

二、《道德经》的核心精髓是“以无为本,以有为末;有之以为利,无之以为用;以无为为本,以有为为末;有为以为利,无为以为用”,这是老子《道德经》中关于“无与有,无为与有为”的综合辩证关系。同理,亦可以进一步推广到关于“道与术、乾与坤、因与果、务虚与务实、战略与战术、政治与军事、言与行、意识与物质,甚至于暗物质与明物质”的综合辩证关系。

三、以对立统一性规律,以及政治与军事的综合辩证关系为例,中国人常讲,我们在任何情况下都要“讲政治”,为什么在任何情况下都要“讲政治”呢?因为“以政治为本,以军事为末;有军事以为利,有政治之以为用”,时时事事讲政治是最根本的需要,当然要时时事事讲政治,军事手段只能在非正常的、“不得已”的激烈对立阶段“限期使用”。什么是讲政治呢?其实就是在万物“对立统一”发展过程中如何把握“统一性”的问题,不但要在和平发展的过程和阶段把握“统一性”,更要在非正常状态下的激烈斗争过程中把握“统一性”,这是对立与统一性、政治与军事的综合辩证关系中最难把握的一点,也是最最重要的一点。

一个人在“统一性”为显性方向的事件中,把握“对立统一”关系中的“统一性”并不难,难的是在“对立性”为显性方向的事件中,也能始终把握住“对立统一”关系中的“统一性”,谁能切切实实、一如既往地做到这一点,谁就是识大体的人,就是具有大局观的人,就是真真正正“讲政治”的人。

比如中国人常常讲“以和为贵”、“和气生财”,五行生克体系中也强调“以生为主,以克为辅”,其实“以和为贵”,“以生为主”就是最大的“讲政治”,就是在万物“对立统一”发展过程中如何把握“统一性”的问题。否则,如果人人都执着于“万物有别”的分离妄念,“以对立性为本,以统一性为末”,本末倒置,肆意妄为,任性而为,则人人都将自危,世间万物都将人为割裂,其发展过程就会“阴阳不调”,因此在“对立统一性”的综合辩证关系中,“对立性”必须也必然服从于“统一性”,说白了就是我们老生常谈的“以道统术,以术得道”的综合辩证关系,在事物整体的发展过程中“以道为本,以道统术,以术得道;以政治为本,以政治统军事,以军事得政治”,自然就能“得道多助”,“得民心者得天下”。

众所周知,战争是解决矛盾的最激烈的政治手段之一,军事是为战争服务的,如何赢得战争是军事工作的唯一目标,既然战争的本质是一种政治手段,那么军事工作其实也是政治工作的一部分,军事工作应该从属于政治工作,而不是二者并列或相反的关系。那么在军事工作中具体又该如何“讲政治”呢?其实就是孟子所说的“得道多助失道寡助”的问题。什么是其所言的“道”呢?就是“万物皆有的向生之心”,谁能合理兼顾到万物皆有的向生之心,谁就在循道而行,替天行道,谁就能得道多助,谁就是在讲政治,谁就是在万物“对立统一”发展过程中把握住了“统一性”。因此在具体的军事工作中“讲政治”,具体又可以分为以下三个方向:

1. “以政治为本,以军事为末,有政治以为用,有军事以为利”:

军事斗争既是事物发展过程中的必然阶段和过程,又是对立统一性发展过程中的必然阶段和过程,更是事物矛盾发展关系过程中实现“螺旋式上升”、“波浪式前进”的必然跃升点,达到“迭代精进”的关键节点,不以人类的主观意志为转移。所以《孙子兵法》中有“夫用兵之法,全国为上,破国次之;全军为上,破军次之;全旅为上,破旅次之;全卒为上,破卒次之;全伍为上,破伍次之。是故百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。攻城之法,为不得已。”的整体论述,因为“上兵伐谋,不战而屈人之兵”和“上医治未病”的核心,就是老子《道德经》 “无为”思想的典型案例,就是在事物发生之初的“对无用为,无心而为”,是老子《道德经》“无为”思想和“可持续发展观”的最高境界。

但也不能因此就自我设限,自废武功,因为一旦错失并无法促成“上兵伐谋”和“上医治未病”的最佳窗口期,就必须重视和着手推进“其次伐交,其次伐兵,其下攻城。攻城之法,为不得已”和“中医治欲病,下医治已病”的现实性“军事”手段问题,这既是政治与军事,战略与战术的综合辩证关系,又是兵法领域和中医领域的整体发展观和可持续发展观,更是对“对立统一性”综合辩证关系的整体性把握,本末兼顾,标本兼治,和其光,同其尘,方是正道,切不可讳疾忌医,视而不见,自欺欺人,“阴阳不调”就是“阴阳不调”,“得病”了就是“得病”了,实事求是,直面现实,辨证施治即可。

2. 得道多助失道寡助,得民心者得天下,仍是历史发展永恒的主旋律:

既然“不得已的攻城之法”是事物发展的必然过程,那我们又该如何在这个非正常化的“军事斗争”中“讲政治”呢?老子在《道德经》第三十章说:“以道佐人主者,不以兵强天下,其事好还”,在第五十五章说:“含德之厚,比於赤子。……,知和曰常,知常曰明。益生曰祥。心使气曰强。”,意思是告诫我们说:“壮之必老,物无不然者,唯有道者成而若缺,盈而若冲。未尝壮,故未尝老,未尝死。以兵强天下,壮矣,能无老乎?无死乎?”要想合于道,唯有保持不盛不壮的状态,即知雄守雌,守柔处下,比如勿矜、勿伐、勿骄,比如不居、不有、不处(苏辙语)。

道生万物,万物皆有向生之心,何为“向生之心”呢?想活下来,想活得更好就是万物的向生之心,说白了就是那个“道生万物、生生不息”的“永恒之心”。比如世人趋利而行的秉性,也是因为“向生之心”。孟子所谓“得道多助,失道寡助”,其中所讲“得道”、“失道”的这个“道”,说白了就是这个万物的“向生之心”,要得道多助,就要象天和大自然一样合理兼顾到万物这个最基本的生存需求和向生之心,谁能真真正正、真心实意地做到这一点,谁就在循道而行,替天行道,谁就能得到世间万物和人民群众的拥护和帮助,否则就必然会失道寡助。

老子两次说“物壮则老,是为不道,不道早已”的重点,就是在告诉我们“道统德泽”乃万事万物之根本。无论做人还是做事,都要像《易经》中“师”卦和“比”卦的“综卦”关系那样,正确处理“强”和“弱”的综合辩证关系。故“以道佐人主者,不以兵强天下”;“含德之厚,比於赤子。……,知和曰常,知常曰明。益生曰祥。心使气曰强。”方能长久。

为什么这么说呢?因为整体综合起来看,“政治”与“军事”的综合辩证关系,很有点像老子在《道德经》中所讲的“道与术”、“有为与无为”、“务虚与务实”以及“前因与后果”的综合辩证关系。“军事”,只是达成政治目的的一种暴力手段,强力手段,但不是唯一的手段。“军事”其“有用者,其用有尽”,“其用有尽”怎么办呢?不如站在更高的、整体的层次和维度,把“有用者”前后左右相关联的部分,也整体串联利用起来,使多个看似独立的、断裂的“其用有尽”的“有用者”,形成一个完整的战略战术体系,进而发挥“以道统术,以道御术”的整体效能,故“道”和“政治”的作用,实乃“无用之用,其用无穷,故能成为大用。”

政治是整体过程,战争是政治的一部分

以《孙子兵法·谋攻篇》中的:“故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。攻城之法,为不得已。”为例,其“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”的整体过程,都属于“政治”的范畴。其中“伐谋”和“伐交”属于“不战”思维,属于政治的范畴,属于“政治”的“文韬”阶段,即老子所说“无为”的阶段。而“伐兵”和“攻城”属于“慎战”思维,属于军事的范畴,属于“政治”的“武略”阶段,即“极端政治手段”阶段,即本文所说“军事”的范畴,但整体都属于政治的范畴,然而“攻城之法,为不得已。”因此“军事”,只是达成政治目的的一种暴力手段,强力手段,但不是唯一的手段,是一个暂时性的、非常态化的“极端政治手段”的继续,在“极端政治手段”继续的过程中再同步使用前期“上兵伐谋,其次伐交”的“文争政治攻势”,循环往复,整体施治。

所以孟子才在其所著的《孟子·公孙丑下》中说:“天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。”

其通过对“天时”、“地利”、“人和”的描述,并将这三者加以比较,层层递进,论证了“天时不如地利,地利不如人和”的道理。直指所谓“得道”(政治)的核心就是要站在正义、仁义方面,得到多数人的支持帮助;否则违背道义、仁义,必然陷于孤立。所谓:“得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。”,就是在发挥“政治”前期的统筹引领作用,争取“得道多助”的“人和”之利,继而在条件成熟且不得已的情况下,按照“军事”的极端政治手段“以天下之所顺,攻亲戚之所畔”,进而整体达到“故君子有不战,战必胜矣”的整体政治目的。

不但要得天时、地利之便,更要兼具“人和”之利,这才是“讲政治”的本质,也是我们党始终把“为人民服务”和“民心就是最大的政治”作为重要原则的根本原因。因此在回答关于“政治”和“军事”的本质问题时,毛主席就直截了当地说:“政治就是把拥护支持我们的人搞的多多的,把敌人搞的少少的。”“军事就是打的赢就打,打不赢就走。”可谓一语道破天机!其实这跟孟子说:“得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。”和“以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣”的道理是一样的。

老子说:“师之所处,荆棘生焉。大军之后,必有凶年。故善者果而已,不敢以取强。”《孙子兵法》亦说:“夫用兵之法,全国为上,破国次之;全军为上,破军次之;全旅为上,破旅次之;全卒为上,破卒次之;全伍为上,破伍次之。是故百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。攻城之法,为不得已。”,其实这些都是相辅相成,合而为一,一脉相承的“大道”,都是“主孰有道?”和“以道佐人主者,不以兵强天下”的具体实践过程和思想体系升华。

故,从“道”的终极维度和层面上来看,战争没有好坏之分,关键看人怎么打,是不是站在道义的立场上得道多助,打是为了得道多助,不打亦是为了得道多助。在对待“主孰有道”以及政治与军事的综合辩证关系时,我们一定要有一个正确的心态,才有办法保证人类的未来走向一个正确的方向。如何确保能有一个正确的心态呢?既要像《道德经》三十章说的“善者果而已,不敢以取强。果而勿矜,果而勿伐,果而勿骄。果而不得已,果而勿强。”那样,更要像《道德经》五十五章中说的“含德之厚,比於赤子。……,知和曰常,知常曰明。益生曰祥。心使气曰强。”其实,这和《易经》师卦说“师。贞,丈人吉,无咎”,以及比卦说“比,吉。原筮,元永贞,无咎。不宁方来,后夫凶。”的道理一样,不但要在大家团结一致,和平发展的时期,不以德弱,厚德载物,更要在“不得已而为之”的兵戎相见时,不以兵强,厚德载物。这是兵法中“以战止战,敢战方能止战”的综合辩证关系,亦是《易经》中师卦和比卦互为综卦关系的一个基本原则。

3. 关于“敢战方能止战,以战方能止战,不战而战”的综合辩证关系:

很多人读老子的《道德经》,常常会为“无为而治”、“道常无为而无不为”这些话困惑不已,甚至于想当然地认为,老子不重视“为”。其实,在中国哲学发展史上,恰恰是大力提倡“无为”的老子,第一次从哲理的高度提出并考察了有关“为”的问题,而且还从“有为”和“无为”两个方面进行了综合辩证的论述,从而为中国哲学传统特有的人为实践精神奠定了逻辑和历史的起点。

为什么这么说呢?我们不妨来深度解析一下这些话的涵义。首先来看什么是真正意义上的“无为”,其实“对无用为,无心而为”,在事物发生之初的作为,就是“无为”。老子在第六十四章中说:其安易持,其未兆易谋。其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”这就是对“无为而治”最好的诠释和解读。因为“合抱之木”就是从“生于毫末”,一点一点长大成材的,“九层之台”,就是从“抔抔累土”堆积起来的,“千里之行”,就是从“足下”一步一步走出来的。因此“无为”,不但是表现在事物发生之初的作为,更是贯穿整个事物发展过程之中的作为。

比如世间万物的演化进程,无不遵循“道生万物,无中生有,有中化无”的宇宙大循环体系,而整个具体的演化进程,又都是由无数个具体的个体前后关联起来组成的,说白了就是由无数个因果关系串联起来组成的,故有前因就一定有后果,有后果也必定有前因,前因是什么?前因就是“无为”,就是对“无”用“为”,就是在事物发生之初的作为,由无数个因果关系构成了整个事物的发展过程,就有无数个前因和无为,以及无数个后果和有为去对应,因此说“无为”就是贯穿整个事物发展过程之中的说法,是正确的,但这并不影响它仍然是表现在事物发生之初作为的事实,这并不矛盾,因为说白了“无为”就是每个因果关系的前因,前因前因,肯定就是表现在事物发生之初的作为。

同理,老子所谓“道常无为而无不为”,意思就是说“道常无为,进而达到了无不为的效果和结果”。为什么“无为”之后,就能达到“无不为”的效果和结果呢?因为所谓“无为”,就是指在万物“无中生有”的初始阶段的对“无”用“为”,就是在事物初始状态下的作为,就是在“因果关系链”中处于“前因”阶段的顺势而为。只有正确理解了“无为”的真正含义后,我们才能正确解读老子所说“道常无为而无不为”的道理。

其实这个道理就跟“上医治未病”是一样的道理,因为“上医治未病”,就是提前用养生的方式把身体调理好,以至于后来百毒不侵,不生病了,不就相当于后期人家“中医治欲病,下医治已病”过程中的“无不为”么,前期“无为”的时候,提前把所有隐患的排查干净,消弭于无形,就相当于后期把什么病都治好了,无所不为。因此,“无为”并不是什么都不做的意思,“对无用为,无心而为”,在事物发生之初的作为,甚至于在前因阶段所作的任何顺应自然的事情,即顺势而为,都属于“无为”的范畴。“道常无为”,”无为“之后打好了基础之后,到了“有中化无”的“有”的阶段时就会起到“无所不为”的实质性效果,其实这跟“上医治未病”、“上兵伐谋,不战而屈人之兵”的道理一样。

以《孙子兵法·谋攻篇》中的“上兵伐谋”为例,其在上兵伐谋,不战而屈人之兵的阶段就是“无为而治”的具体应用阶段,其次伐交,就是到了阴阳太极的临界状态,而一旦突破了这个状态就到了其次伐兵,其下攻城的“有为”阶段。

所以,中国人对待战争的态度向来都是具有承前启后、一分为二的整体观和辩证观,在战争将发未发的初始阶段,能以“无为而治”的方式达到“不战而屈人之兵”的目的时,尽一切力量和办法争取,上兵伐谋,其次伐交也在所不惜,以期达到“善莫大焉”的至高至善之境;而一旦到了迫不得已要“有为”的状态时,也绝不含糊,毫不退缩,不惜牺牲生命也要斗争到底。

“我们不惹事,但也不怕事”,“人不犯我我不犯人,人若犯我我必犯人”,其实就是这种“无为”和“有为”综合辩证思想在军事斗争领域的具体应用,即无论前期进行了多少回合的唇枪舌战和实战演习,只要没有发生被侵伐的具体事实,或者说有人开了第一枪,就都有“无为而治”、“不战而屈人之兵”的可能性,就都属于“无为而治”的适用范畴,因为真正意义上的战争事实还没有发生从“无”到“有”的质的变化,尚属于当发未发的“空无”状态。比如现代军事和外交斗争领域常用的“以空打空”、“点到为止”的军事演习,就是这种“上兵伐谋,不战而屈人之兵”的灵活应用实例,亦是“无为而治”智慧的完美继承和发扬广大。

比如庄子所讲的“呆若木鸡”和《三国演义》中诸葛孔明的“空城计”,就是我们兵法中关于“上兵伐谋,不战而屈人之兵”最典型、最鲜活的案例,也正好说明了中国人关于“无为”和“有为”的综合辩证关系是其处世智慧的最高原则。正如那“呆若木鸡”的斗鸡:“几矣。鸡虽有鸣者,已无变矣,望之似木鸡矣,其德全矣,异鸡无敢应者,反走矣。”异鸡为什么“无敢应者,反走矣”?正是因为他们自己内心的恐惧。又如那“空城计”中的诸葛亮“披鹤氅,戴纶巾,手摇羽扇,引二小童携琴一张,于城上敌楼前,凭栏而坐,焚香操琴,高声昂曲。”,高明人之间玩得就是混沌无极的心理战,虚者虚之,疑中生疑;刚柔之际,奇而复奇,难怪司马懿会怀疑设有埋伏,引兵退去,因为舍身犯险,冒险进攻不符合他的生存哲学,“不战而屈人之兵,善之善者也”,“以其人之道还治其人之身”,所以能打败终极无赖小人的往往就是他们自己的贪婪和恐惧。

“混沌无极”、“无为而为”、“顺势而为”的思想就像一个摄人心魄的照妖镜,人人都能在其中看到自己的欲望和恐惧,看到自己的影子和想要成为的样子,因其内心极度的贪婪和恐惧而精神崩溃,无力招架。“上兵伐谋,不战而屈人之兵”,玩得往往就是混沌无极、不战而胜的心理战,也只能是混沌无极、不战而胜的心理战。无欲则刚,无求则无敌,关键是找准蛇的七寸,他们最在意和最患得患失的地方就是我们后发制人的主战场,后发反制,如影随形,倾泻而出,最终达到以战止战,不战而胜的目的。

故从某种意义上来说,《孙子兵法》中的“上兵伐谋,不战而屈人之兵”和《黄帝内经》中的“上医治未病”,都属于老子《道德经》的“无为而治”范畴,都属于在事物发生之初的作为,在前因阶段所作的顺势而为,“对无用为,无心而为”,并不是什么都不做,而是敢战方能止战,以战方能止战,能战善战是为了最终的不战,这是“上兵伐谋,不战而战”能否成功要素中很关键的一个综合辩证关系,更是践行“以政治统军事,以军事得政治;以统一性统对立性,以对立性得统一性”的具体实践过程。因为手中有剑不用,和手中无剑可用,是有本质区别的,唯有全面备战,积极敢战,能战善战,方能让自己手中握有利剑,否则“上兵伐谋,不战而屈人之兵”只能是一句空话和无法落地的战略妄想。因此,实现“上兵伐谋,不战而屈人之兵”和“无为而治”的关键,就是要以全面备战,积极敢战,能战善战的“绝对实力”,“激发”对方内心的极度贪婪和恐惧,提前“伐掉对方想要打仗的念头”。其实,这也正是老子在《道德经》第七十九章说“是以圣人执左契,而不以责于人。故有德司契,无德司彻”的根本原因。

所以在具体的军事执行过程中,仍然要坚持“敢战方能止战,以战方能止战,不战而战”的总体战略方向不动摇,而且要始终贯穿于“政治与军事”的综合辩证关系之中,以及整个事物的发展过程之中,这既是兵法中“主孰有道”思想的延续与发展,也是《易经》讼卦中“不讼而讼,以讼止讼”中心思想(九五:讼,元,吉。)的继承与发展,更是对“以政治为本,以军事为末;有军事以为利,有政治之以为用;以政治统军事,以军事得政治”的具体实践过程,进而达到“以统一性为本,以对立性为末;有对立性以为利,有统一性以为用;以统一性统对立性,以对立性得统一性”的辩证施治和整体可持续发展。

军事战争令人担忧,政治和平令人向往和追随,军事战争是“不得已而为之”的短暂行为,政治和平与发展才是大势所趋,人心所向。故《孙子兵法》又说:“攻城之法,为不得已”,老子在《道德经》第三十章和第五十五章亦说:“以道佐人主者,不以兵强天下,其事好还”,“含德之厚,比於赤子。……,知和曰常,知常曰明。益生曰祥。心使气曰强。”,其实都是在强调“得道多助失道寡助”的道理,以及“道”和“德”在军事行动中的重要引领性作用。

因此套用老子《道德经》中“以无为本,以有为末,以道为本,以术为末,无之以为用,有之以为利,有道以为用,有术以为利,以道统术,以术得道,术则久矣”的核心思想,“以统一性为本,以对立性为末,有统一性以为用,有对立性以为利,以统一性统对立性,以对立性得统一性,对立性则久矣”,“以政治为本,以军事为末,有政治以为用,有军事以为利,以政治统军事,以军事得政治,军事则久矣”的论述,亦都是成立的。

上一篇:如何以老解百家:正心修身,诚意齐家,格物治国,致知平天下

作者 | 东方既白

简介:十年学易,一朝悟道,独创“以易解老,以老解百家”国学和哲学研究新体系。

致力于《易经》和《道德经》系统架构体系的开创者