内蒙古鄂温克族自治旗,根据有关媒体报道,公安局发布征集命案积案线索通告,披露12起命案13名被害人,12起案件的时间跨度达20年。有一起案件是属于杀妻案件,嫌疑人潜逃30余年。引发关注和网友热议。

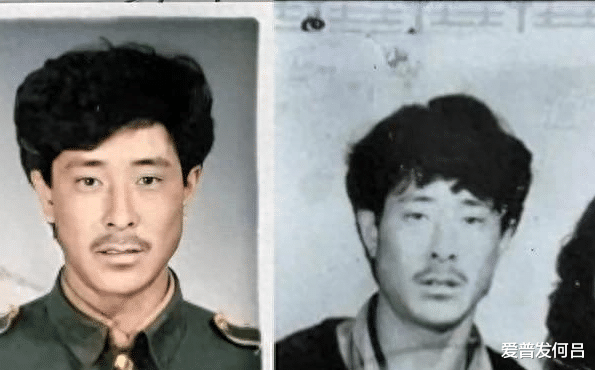

根据大风新闻报道称,通告中披露的其中一名嫌犯刘某年,在1994年4月25日杀害妻子后畏罪潜逃。

案情经过大概是这样的,1994年4月25日晚,巴彦托海镇居民沃某某在家中被杀害,经查其丈夫刘某年有重大作案嫌疑。

案发后,警方作为刑事案件进行立案侦查,嫌疑人刘某年畏罪潜逃。同时还通报了嫌疑人的基本信息:刘某年,男,小名四爱平,1964年生人,原籍河北省阳原县,河北口音及内蒙古西部区口音。

此人曾在内蒙古鄂温克旗居住,有牧区生活经验,从事过畜牧、养殖相关工作。

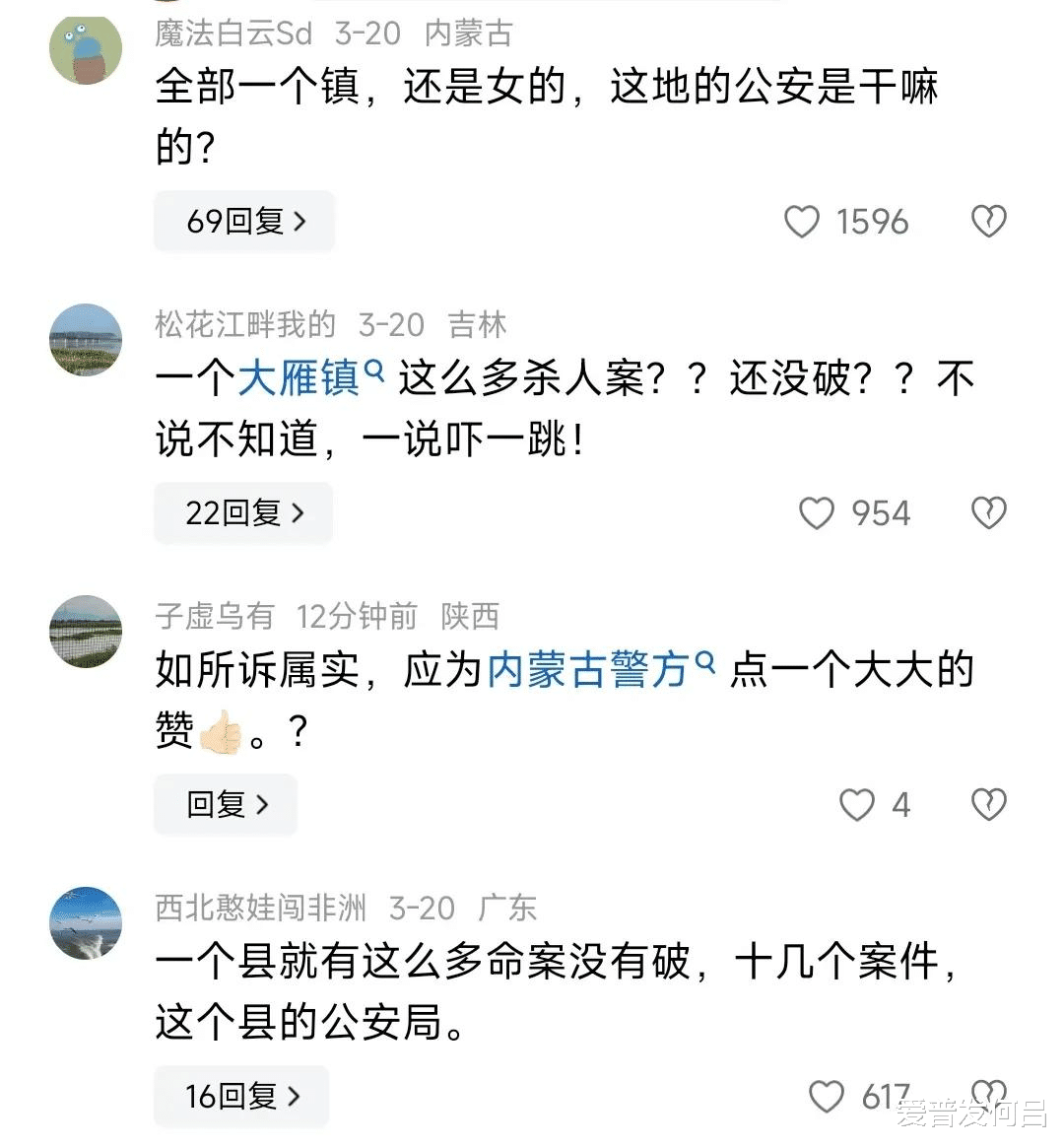

评论区中,马上有不少网友留言:全部一个镇,还是女的,这地的公安是干嘛的?一个大雁镇这么多杀人案?还没破?不说不知道,一说吓一跳!

对此,办案民警表示,案件均是积案,时间跨度较长,通告中披露的刘某年是警方已掌握信息的在逃犯,其他案件是分别的个案,目前待侦破。

同时,警方还强调,对提供有效线索破案的单位或个人每起案件奖励人民币10万元。

不过,评论区中,马上有不少网友指出:一个镇连续命案,当时也没有引起重视吗?一个县就有这么多命案没有破,十几个案件,这个县的公安局。

更有不少网友强调:比起那些为破案立功,把无辜的人定为犯人的个别分子要好上千倍。不能抓到真凶,绝不找替罪羊。为那里的公安干警点赞!

那么,从法律的角度来讲,到底该怎么看呢?

一、追责没有“过期”之说!嫌疑人刘某年杀妻后潜逃,不管逃多久,不管逃多远,逃脱不了法律制裁!

《刑法》第八十八条规定,在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后,逃避侦查或者审判的,不受追诉期限的限制。

被害人在追诉期限内提出控告,人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的,不受追诉期限的限制。

也就是说,立案后逃避侦查的不受追诉期限限制!所以,在这里需要向大家普及一个最基本的常识,很多人以为命案追诉期只有20年,其实只要警方立案且嫌疑人逃避侦查,追责永不过期!

本案中,就像这起1994年的案件,当年警方已立案,哪怕刘某年逃到天涯海角,只要活着就得终身“背案”。

网友误区纠正:别被影视剧误导!不是所有命案都适用20年追诉期,关键看是否立案。这起案件就像被按下“暂停键”的计时器,追责永续有效。

二、积案为何难破?刑侦不是“剧本杀”

根据《刑事诉讼法》第115条规定,公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。

对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。

司法实践中,最基本的办案规定是这样:办案需要物证、证人、鉴定结论等完整证据链。

因此,网友质疑“一个小镇12起命案未破”,但现实中的刑侦远比想象复杂。30年前的案件可能面临:

关键物证(如血迹、凶器)因技术落后未保存

目击者记忆模糊或离世

嫌疑人外貌、身份信息变化

就像拼一幅缺块的拼图,警方需要不断用新技术(如DNA比对、人脸识别)填补空白,但这个过程可能需要几十年。

三、不抓替罪羊=司法进步?这是底线不是选择题

按照《刑事诉讼法》第七条规定,人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼,应当分工负责,互相配合,互相制约,以保证准确有效地执行法律。

网友点赞“宁可不破案也不冤枉好人”,这背后是就是司法领域“公检法互相制约”原则在起作用。过去个别冤案让司法系统痛定思痛,现在更强调:

证据不足绝不强行起诉(《刑事诉讼法》第一百七十五条)

发现错案必须国家赔偿(《国家赔偿法》第十七条)

终身追责违法办案人员(《关于完善人民法院司法责任制的若干意见》)

最后,就像网友说的:“迟到的正义好过虚假的正义”,但法律正在努力让正义来得更快些。

说人话总结:

刘某年只要活着就躲不过法律制裁

积案未破≠警察不作为,可能是客观条件限制

司法系统“宁可放过也不错杀”是法治进步的体现

提醒大家注意,法网恢恢疏而不漏!同时,如果你有线索,别犹豫!10万奖金在招手,更重要的是给受害者家属一个交代——毕竟法律不会沉睡,只会等待揭晓真相的时机。