东方既白 著

鄙人十年学易,一朝悟道,终于在周敦颐《太极图》和《易经》“综卦”模型体系的基础上,从“道”和“万物”两个方向和角度,推演出老子关于“道生一,一生二,二生三,三生万物”和“人法地,地法天,天法道,道法自然”的具体过程和演化路径,以图表的全新形式,解决了“以易解老,以老解老”的问题,那是否也能够“放之四海而皆准”,统领和涵盖“诸子百家”的主体思想和理论体系呢?答案是肯定的。

从道和万物的不同视角,综合看待《太极图》的演化规律

下面我们就以《孙子兵法》中“上兵伐谋,不战而屈人之兵”的故事为例,尝试着对他们之间的相通性做一个全新的解读和诠释。熟悉《孙子兵法》的人都知道,其中有一句很著名的话,叫“不战而屈人之兵,善之善者也”,初听之下让人一头雾水,殊不知其中正好暗含了道家“无为而治”思想的终极智慧。到底怎么回事呢?让我们先来看看原文是怎么说的。

《孙子兵法·谋攻篇》开篇即说:

“孙子曰:夫用兵之法,全国为上,破国次之;……;不战而屈人之兵,善之善者也。故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。攻城之法,为不得已。……。故善用兵者,屈人之兵而非战也,拔人之城而非攻也,毁人之国而非久也,必以全争于天下,故兵不顿而利可全,此谋攻之法也。”

其中“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”的区别对待方法,就淋漓尽致地体现了“有为”和“无为”综合辩证的相互转化关系。

上兵伐谋,不战而屈人之兵,善之善者也

其实这段文章的核心思想,和老子在三十八章所表达的“上德下德”的核心思想以及“道德仁义礼信”的层次划分上是一致的,其在“上兵伐谋,不战而屈人之兵”的阶段,就是“无为而治”的具体应用阶段,其次伐交,就是到了阴阳太极的临界状态,而一旦突破了这个状态,就到了其次伐兵,其下攻城的“有为”阶段。

中国人常说的“我们不惹事,但也不怕事”,“人不犯我我不犯人,人若犯我我必犯人”,其实就是这种“无为”和“有为”综合辩证思想在军事斗争领域的具体应用。无论前期进行了多少回合的唇枪舌战和实战演习,只要没有发生被侵伐的具体事实,或者说有人开了第一枪,就都有“无为而治”、“不战而屈人之兵”的可能性,就都属于“无为而治”的适用范畴,因为真正意义上的战争事实还没有发生从“无”到“有”的质的变化,尚属于当发未发的“空无”状态。

上兵伐谋,不战而屈人之兵,让对方“不想战”!

因此我们自古就有“不战而战,以战止战”的兵法辩证思维,在战争将发未发的初始阶段,能以“无为而治”的方式达到“不战而屈人之兵”的目的时,尽一切力量和办法争取,上兵伐谋,其次伐交也在所不惜,以期达到“善莫大焉”的至高至善之境;而一旦到了迫不得已要“有为”的状态时,也绝不含糊,毫不退缩,不惜牺牲生命也要斗争到底。

但在“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”的整体过程中,在关于“无为”与“有为”的整体战略辩证关系上,又都遵循“主孰有道?”的总体原则和政治方向。故《孙子兵法》又说:“攻城之法,为不得已”,老子在《道德经》第三十章和第五十五章亦说:“以道佐人主者,不以兵强天下,其事好还”,“含德之厚,比於赤子。……,知和曰常,知常曰明。益生曰祥。心使气曰强。”,其实都是在强调“得道多助失道寡助”的道理,以及“道”和“德”在军事行动中的重要引领性作用。

以道佐人主者,不以兵强天下

因为“师之所处,荆棘生焉。大军之后,必有凶年。故善者果而已,不敢以取强。”故善于用兵的人,达到目的不会自负,不会炫耀,也不会骄傲,他们心中明白这只是被迫用兵,倘若逞强必然会走向灾难的深渊。怎么办呢?“夫用兵之法,全国为上,破国次之;……全伍为上,破伍次之”,“壮之必老,物无不然者,唯有道者成而若缺,盈而若冲。未尝壮,故未尝老,未尝死”。其实这些都是“主孰有道?”和“以道佐人主者,不以兵强天下”的具体实践过程和思想体系升华,都是相辅相成,一脉相传的“大道”。

上兵伐谋,不战而屈人之兵,攻城之法,为不得已

所谓“得道多助失道寡助”,“多行不义必自毙”,政治问题如此,军事问题亦是如此,比如被誉为“兵学圣典”的《孙子兵法》,开篇就讲了“主孰有道?”的问题。

五事是:“一曰道,二曰天,三曰地,四曰将,五曰法。”

七计是:“主孰有道?将孰有能?天地孰得?法令孰行?民众孰强?士卒孰练?赏罚孰明?”

“道者,令民与上同意也,故可以与之死,可以与之生,而不畏危。”

故五事的第一件事就是“道”,七计的第一计也是“主孰有道”?

主孰有道?才是决定事件成败的首要条件和关键因素

主孰有道?成了决定事件成败的首要条件和关键因素,当一件事业拥有了大义名分(道),当领导者能够依道而行,那么民众与领导者就能思想一致、上下同欲,民众与领导者可以同生死、共患难,不畏任何危险,人和之利方为大利。

孟子曰:“得道者多助,失道者寡助”,“以天下之所顺,攻亲戚之所畔”

其实这和孟子说:“得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。”的道理有异曲同工之妙,就是要求我们在“对无用为,无为而治”的时候,就积极发挥“道”和“政治”前期的统筹引领作用,争取“得道多助”的“人和”之利,继而在条件成熟且不得已的情况下,按照“军事”的极端政治手段“以天下之所顺,攻亲戚之所畔”,进而整体达到“故君子有不战,战必胜矣。”的整体政治目的。

以政治为本,以军事为末;军事以为利,政治以为用

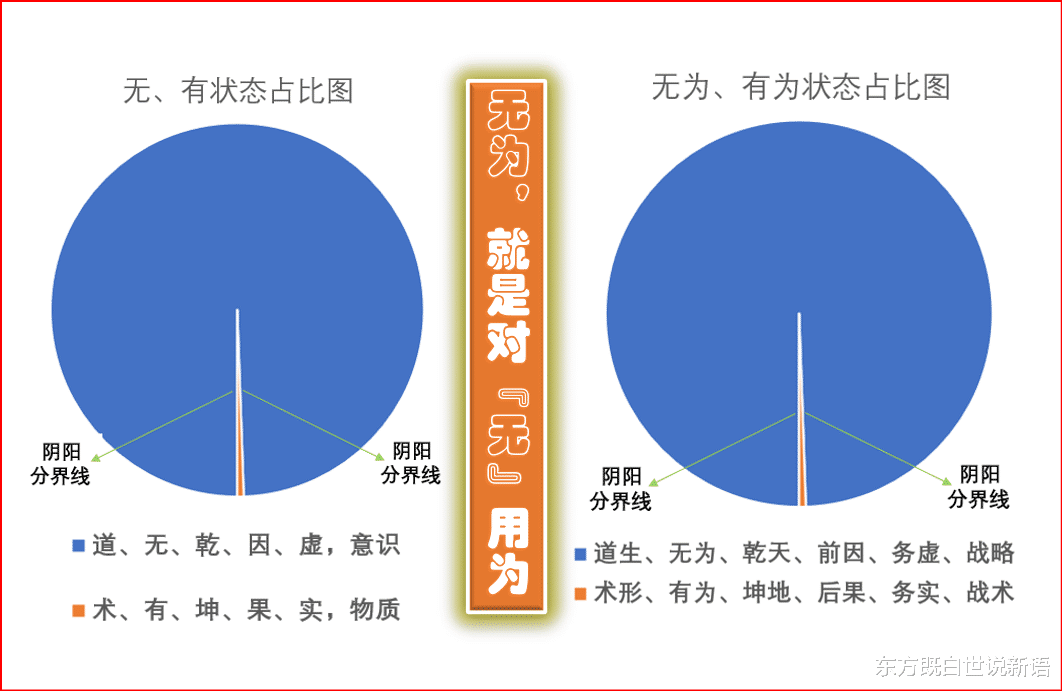

老子所谓的“无为”,就是对“无”用“为”,在兵法领域就是所谓的“政治”,其所谓的“有为”,就是对“有”用“为”,在兵法领域就是所谓的“军事”,亦都是万物整体循环过程中的必要阶段和状态。“无为”和“有为”的整体关系,就是“以无为为本,以有为为末”的对立统一的综合辩证关系,就是“有为以为利,无为以为用”的对立统一的综合辩证关系,“政治”与“军事”的综合辩证关系,亦是如此。

以无为本,以有为末;有之以为利,无之以为用

故“为之于未有,治之于未乱”这句话,就是老子对“无为而治”最好的诠释和解读,亦适用于“上兵伐谋,不战而屈人之兵”的《孙子兵法》。

上一篇:如何“以老解百家”:《道德经》体系,与“无为而治”的“上医”

作者 | 东方既白

简介:十年学易,一朝悟道,独创“以易解老,以老解百家”国学和哲学研究新体系。

致力于《易经》和《道德经》系统架构体系的开创者