1963年8月,章士钊的秘书益知拜访书法大家邓散木,请他为毛主席治一印并写几幅字。

此时,邓散木已被截肢,右手受伤,胃也被切去了三分之二,但他还是撑着拐杖,努力控制左手刻印、写字。

这是他生前熬的最后一次夜,为毛主席刻印、写字,也是他人生中最后的心愿。

完成后他亲自交到章士钊,就吐血陷入了昏迷,同年10月,邓散木病逝,享年65岁。

或许,他以为自己此生无憾了,才会放手得如此决绝,却不知他仅有的两个女儿,最后也落得个草草收场的结局。

他的墓,正如邓氏书法篆刻一样,再无人问津,墓地荒草丛生,而邓氏书法篆刻就此失传,寸草不生。

人间想再见一次邓氏风采,已没有机会,然而可笑的是,邓散木在世时,人们不愿甚至厌恶“邓散木”。

他们爱邓散木的书法,但不喜欢邓散木在上面“落款”。

因为,他自号“粪翁”,还刻了好几个“逐臭之夫”“遗臭万年”“粪土之墙,不可圬也”之类的印章,每次写字,就会随便拿个章盖上。

有一次,一个富商前来求字,双手奉上丰厚礼金、昂贵贺礼,也没什么刁钻的要求,只希望邓散木写字就行,千万别盖章。

邓散木听后,拍案破口大骂,一点面子都不顾,也不听对方解释,直接把人轰出去了。

因为盖章的事,他多次跟人起争执,不管来者身份多尊贵、官多大,只要嫌弃他的印章,他开口就骂。

国民党一名中委,非常仰慕邓散木书法,请邓散木为其亡母撰写碑文。

邓散木刚写完,正准备落款盖章,对方却发起牢骚:“您叫粪翁实在太遗憾了,还请您换个章盖。”

邓散木怒火中烧:“你讨厌我的名字,天底下名字好听的人那么多,为什么找我写?我是穷人,但我宁肯吃不上饭,也不会换这个名字!”

说完就把刚写好的字撕了,无言做出个请的手势送客。

说来也有意思,他的酒友唐云自号“药翁”,是希望自己所画的花卉、山水,能给世人带来一丝疗愈的功效。

而邓散木自号“粪翁”,无关世人,只是自我警醒,自己的字、自己这个人,都不能沾染上污浊之气。

他甚至给书斋取名“厕简楼”,形容自己是厕所里的“大粪”。

把铜牌“厕简楼”挂在门前,还惹来不少非议。邓散木不为所动,他说这辈子不求惊天动地,只希望这支笔能替自己鸣孤愤,其他别无所求。

邓散木早早就出名了,在20世纪30年代到抗战胜利之前,也就十几年的光阴,邓散木就已经办了11次个展、合展,名噪江南。

时人称他为“江南祭酒”,他也与齐白石齐名,有“北齐南邓”之称。

然而,行业内的荣誉、外界的称赞,让他感到力不从心。

他希望自己担得起这些盛誉,能为百姓真正做些实事,不然吆喝这些虚名有何意义?

自己功名再多又如何,半张纸就能写完,外面风雪覆盖了万重千山,这才是该在意的。

可一滩混沌不堪的水,一滴清水是起不到作用的,更何况还是一滴不愿与之同流合污的水。

抗战胜利后,邓散木见那些达官显贵还是继续肆无忌惮搜刮民脂民膏,他气啊恨呐,可是他无能为力啊。

他恨这些人,更怨自己无能得如一节无用的木头。

《庄子·人间世》曰:“散木也,以为舟则沉,以为棺椁则速腐,以为器则速毁,以为门户则液樠,以为柱则蠹,是不材之木也。”

散木为无用之材,邓散木遂取名“邓散木”。

既然救不了普罗大众,那就尽自己所能,帮帮身边的人,邓散木对亲朋好友,几乎有求必应。

据夫人张建权回忆:“他常说,钱财本是身外之物,生不带来,死不带走,何必斤斤计较。

人们知道他的脾气,每当他有钱时,朋友们便纷纷登门,或求急告贷,或共饮杜康。他有求必应,总是慷慨倾囊相助。”

朋友没钱找他借钱,他不问其他,直接给钱;朋友穷到没钱吃饭,他就拉着朋友下馆子。

有一回,他带着朋友外出吃饭,吃完从鞋子底抽出几张纸币结账。

这种放钱形式新奇得很,朋友很好奇,邓散木却说:“钱不是好东西,它只会欺负穷苦百姓,所以我把它踩在脚底下。”

借到最后自己都没钱了,可朋友拉下脸借钱,他知道对方下了很大的决心,不好驳了对方的面子,能挤都会挤出一点。

有一天,朋友来借钱买衣服,邓散木已经无钱可挤了,还要逞强扒了自己唯一的一件狐皮大衣,让对方尽管拿去穿。

等到了他自己,冬天来了没大衣过冬,他没事尽量不出门,在屋里冷得牙齿发颤、身体被冻到没知觉,就围着屋子跑两圈自我供暖。

夫人笑话他,现在知道后悔了吧,没想到邓散木摇摇头说,“我学过武功,这么冷的天捱得住,他熬不住的。”

然而,毁掉一个爱乐于助人的人,最快的方式就是用事实的手冷冷拍他的脸,嘲笑他:

愚蠢的人,你不会忘了吧?之前黎民苍生你都救不了,帮一个人你又怎么帮得了?以前你所做的,不过是自我感动罢了。

1956年,张伯驹将八件国宝级的藏物无偿捐给国家,引得世人满堂喝彩。

捐宝不到一年,张伯驹就被扣上了帽子,曾经的朋友个个明哲保身,主动与之划清界限。

只有邓散木,这个天真的人,硬要淌这趟浑水,挺身而出为张伯驹鸣冤。

他不光嘴巴喊,他还写,洋洋洒洒写了两份书面发言稿,生怕等到别人声讨他邓散木时,找不到确凿的证据。

他怎会不知道?他只想那些人还自己的好朋友一个清白。

没有意外,邓散木引火烧身,自己也被扣了帽子,每天天不亮就要上街扫地赎罪。

梁志斌隐晦地赞扬了邓散木:

“正义难申气不平,激扬文字笔生风。书生哪晓阴谋阵?一样沉冤文网中……”

我不忍心用邓散木的遭遇,来验证“别轻易介入他人的因果,介入谁的因,就要承担谁的果”这句话有多么无比的正确。

这是高高在上,甚至是冷漠的,张伯驹又造了什么因,邓散木才要承担这样的果?

再退一步说,苍天啊!这因有多大,邓散木需要承担这样大的后果,甚至还要为此搭上自己的后半生?

1960年,62岁的邓散木被查出血管堵塞,左腿动脉硬化,必须要立即截去左肢。

截肢就截肢,邓散木坦然面对,拄着拐杖走路、刻印、写字,他还自嘲“一足”“六六残人”。

第二年,邓散木右手腕受伤,虽然没到截肢的地步,但再也握不了笔了。

邓散木一笑了之,右手不能用就不用,他还有左手,上天杀不死他的,砍掉散木的半截,他剩下半截生命力依然强悍。

左手拿锤子刻印,拿笔挥在纸上的笔墨依然稳稳当当,没有丝毫偏差。

第三年,邓散木确诊胃癌,又上了一次手术台。

他用三分之二的胃跟死神交换多几年时间,剩下三分之一的胃,维持他这半截枯木,足矣。

他拼命地同时间赛跑,为鞭策自己,他特意将时钟调快一个小时。

早上6点洗砚,7点作书,9时治印三小时,下午1点继续治印,三点著述……星期六下午闲散会客,其他时间恕不见客。

他用一个半月临写王羲之的《兰亭集序》45遍,两个半月手写全部《篆韵谱》,三个半月手写《说文解字》六册,其中穿插着刻印数方……

为了节省精力,邓散木还请朋友加工制造了磨墨机。

磨墨机的手柄连接拉杆和齿轮,可以夹住四块或以上的墨,只要摇动手柄,就可使齿轮带动墨块在墨海中迅速转动研磨,省时省力。

沈禹钟曾打从心底里佩服:“我友邓散木,病废支一足。读书破万卷,嗜酒论斗斛。”

1963年1月9日,65岁的邓散木被摘掉了帽子,他高兴地致信好友冯亦代、白蕉、桑弧、唐云,还有章士钊,请他们一同喝酒庆祝。

5月,他还忍着身体的疼痛,风风光光办了一次书法展。

9月,他收到弟子苏白的来信,信中说“先生《草书写法》书一到,顷刻就卖完了”,希望“先生多为青年们写几本这类指点入门的书!”

邓散木只是笑笑,没有回信,给人平添虚无的希望,是不应该的。

这个月,好友冯亦代拎着一瓶茅台来看他,两人相向对酌。

邓散木说起,自己被扣了帽子,又两次上手术台,是冯亦代可怜他,四处为他奔走请命,这辈子不知道还有没有机会报答这份恩情。

冯亦代不语,喝下去的酒,喝太多了,又从眼眶里溢了出来,哽咽的声音全被一杯杯酒水淹没了。

直至10月,眼泪聚成汪洋,哽咽的声用多少杯酒都盖不住,充斥着整个邓家,这个月邓散木撒手人寰,享年65岁。

死神应该很不开心,这次遇到了一个失败的对手,跟他交战也才三四年,就向他主动投降了,也太没意思了。

死神还没尽兴,于是他就近选中了下一个目标,邓散木的大女儿邓家齐。

邓家齐在单位勤勤恳恳,不幸卷入同事间的纷争,但她和父亲一样,都是不愿与之同流合污的人。

邓家齐不愿站队,她如此“懒散的状态”引起了两派人的不满,他们开始无中生有,造谣邓家齐是逍遥派。

邓家齐有苦难言,言了也无人信,郁结在心,不到一年就患肝硬化,死在了北京。

父女俩先后去世,间隔不过5年……

邓家齐一走,噩耗随即过渡到小女儿邓国治身上。

邓散木的两个女儿,邓国治是最能继承父亲衣钵的,她还多方搜集父亲的遗作,促成了“邓散木书法与金石陈列馆”的成立。

若她能活得久一些,“北齐南邓”之称就能流传得更久一点,齐白石家喻户晓,与之齐名的邓散木又怎么会销声匿迹?

可事与愿违,命运就是这么残忍。

父亲、姐姐去世后,邓国治便与母亲张建权一起同住在北京。

邓国治当时在新闻单位任编辑,可她志不在此,一心想要当记者,领导就是不肯放人,邓国治心里始终意难平。

都说职场、情场,总有一个得意,可邓国治是满盘皆输。

她当时的男朋友隐瞒家室,同她交往,等到东窗事发,邓国治被人人唾弃,就连自己的母亲也不理解她,觉得她败坏名声。

有一天,母女俩吵完架,邓国治把自己锁房间,到第二天上班,还不出来。

母亲推开门想叫她起床,可再摸到,鲜活的女儿此时已是一具冰冷的躯体。

原来,跟母亲吵架后,邓国治心灰意冷,回房服了药,彻底与这个世界诀别。

和姐姐一样,有口难辩,唯有以死鉴明清白。

一代书法大家,两代人竟是以这样荒唐的结局草草收场,令人悲痛也让人唏嘘。

走了一遍邓散木的人生,我一直在想,如果人死了,就像一个石头,落入水中,那邓家溅出了三次水花,为什么我们一次也没见到?

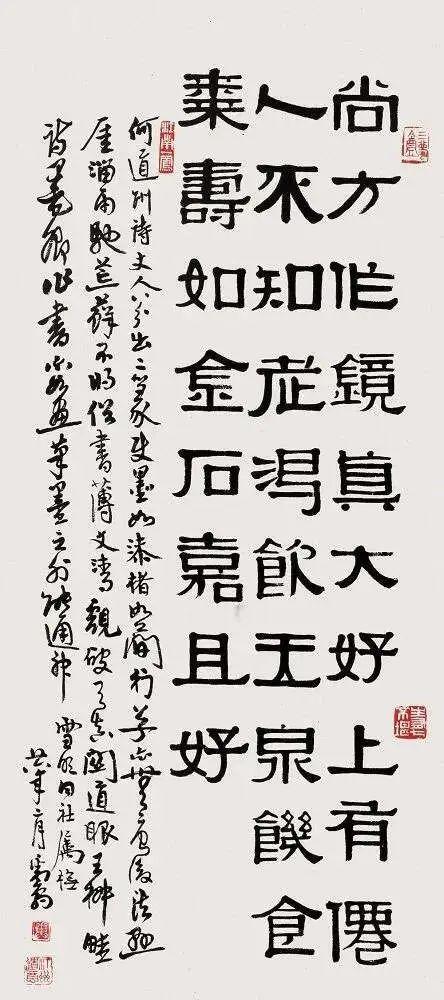

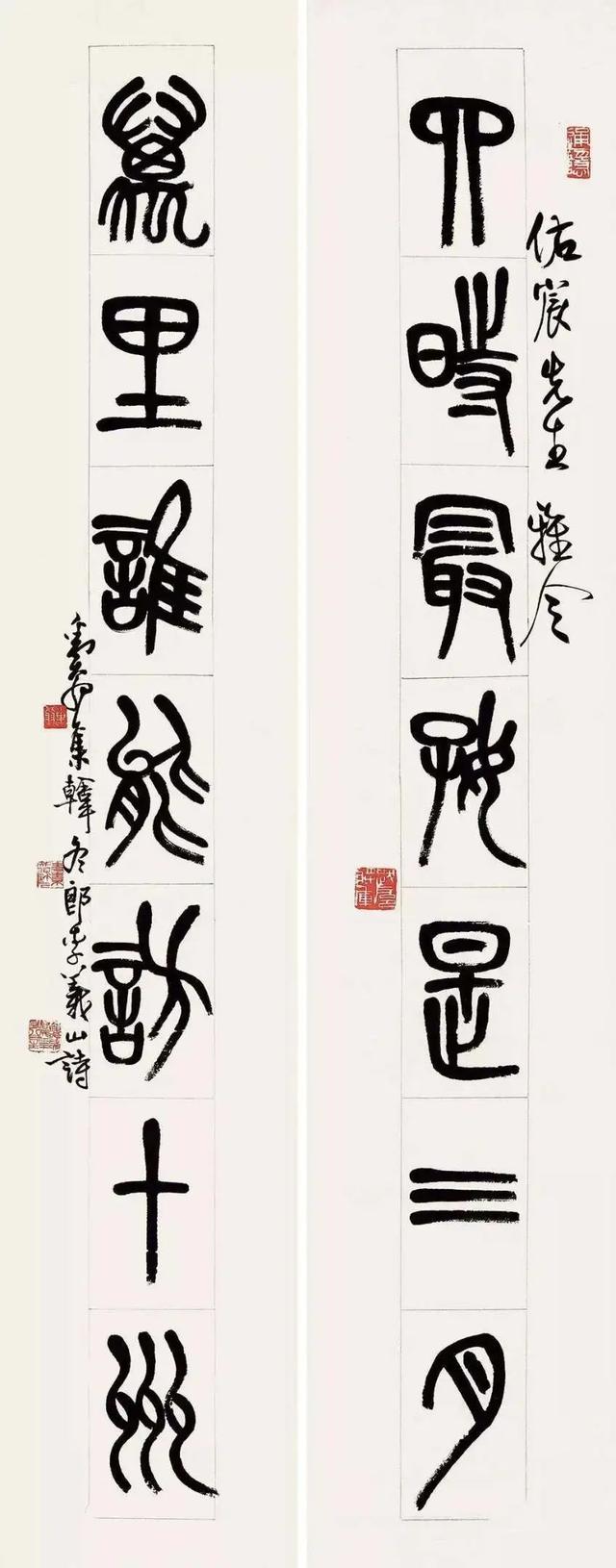

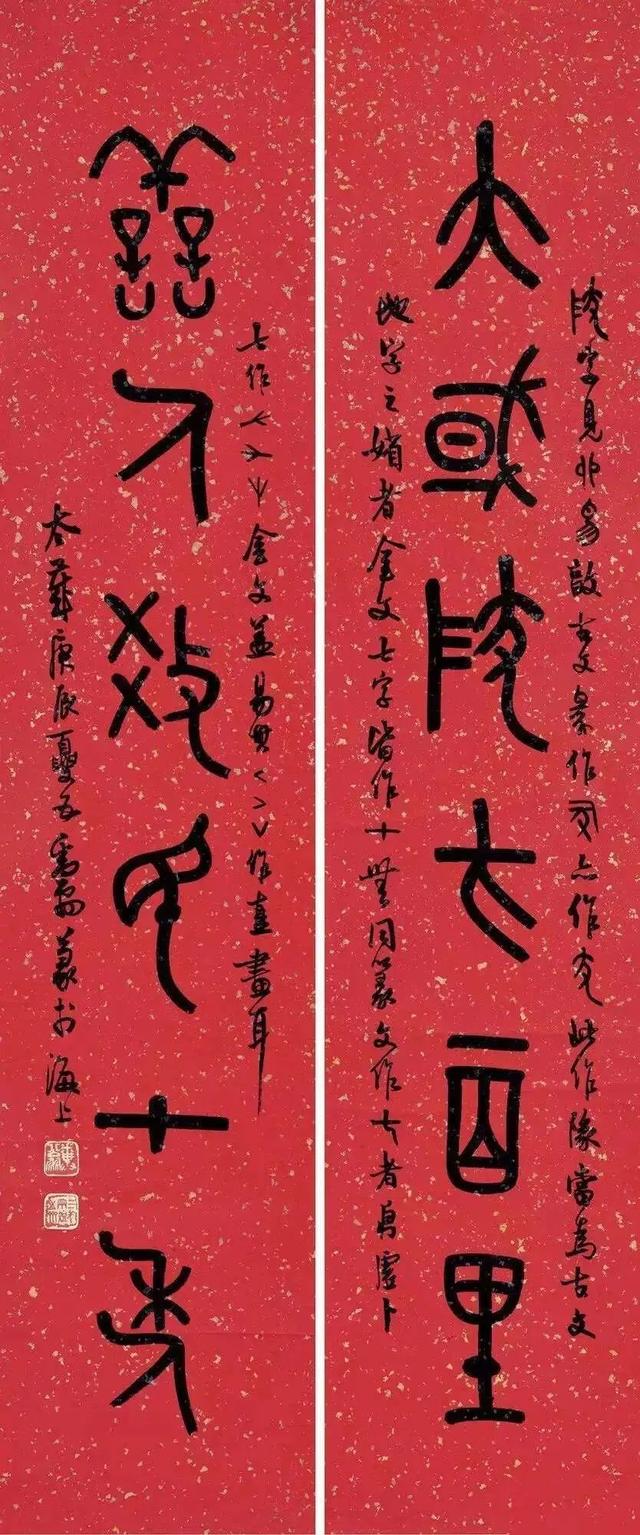

下面是邓散木作品欣赏: