每到大年三十,贺家其他人都在忙活年夜饭,贺友直就揣着满口袋的钱,出去马路上溜一圈,看看有没有流浪汉、乞丐或者其他有困难的人,然后再把钱给他们。

他说,到了这一天,阖家团圆的日子,如果还在大街上溜达、乞讨,那一定是遇到了天大的困难,他能帮的一定要帮。

这个习惯,他一直坚持到去世,甚至去世的那一年春节,他把自己钱包里所有的钱,都给了家政阿姨,感谢她这些年对家里的照顾。

贺友直,人如其名,友善又正直。

能如此慷慨地对底层的人,是因为自己也曾过过这样的日子。

刚解放的时候,贺友直还没有工作,一家人也没有房子住,后来是帮别人管理房子,才讨到一间客堂睡觉。

但还要和另一个家庭合住,当时夫人谢慧剑怀着孕,那对夫妻的妻子也大着肚子。

那一年过年,家家户户都在烧菜做饭,而他们在等着贺友直借钱回来过年。

贺友直找了几个朋友借钱,借到钱已经很晚了,街上的店铺都关得差不多了。

贺友直最后只买到了两罐罐头肉,这就是他们两家人的“年夜饭”。

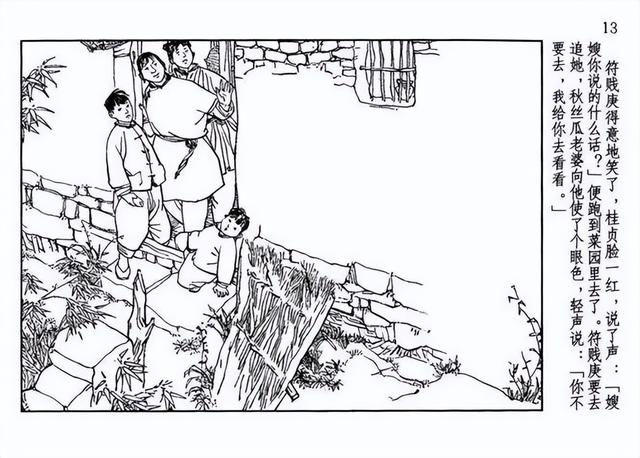

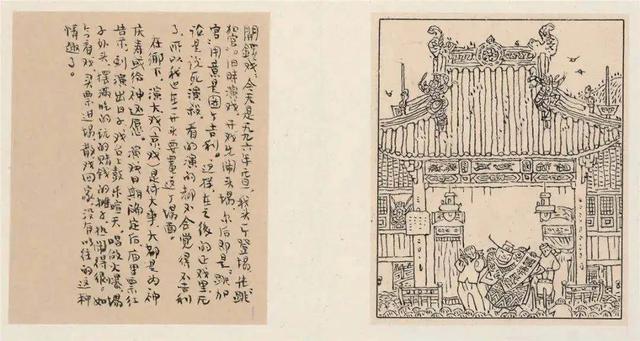

好不容易有人介绍了份差事,将赵树理的《福贵》绘制成连环画。

事先谈好用四石大米作为报酬,结果连夜赶好100多幅送去,别说四石大米了,人都跑了,贺友直白忙活了。

这是贺友直第一次尝试连环画,当时他还不知道连环画如何串联起来,就在墙上钉了一根扎鞋底的线,一幅幅画挂上去,结果一切努力都打了水漂。

但贺友直并没有气馁,他相信命运把他指引到这里,一定是有它的安排。

更何况,吃不饱、被愚弄算得了什么挫折,他的人生再往前,吃过的苦多了去了。

父母早逝,他从小跟着宁波的姑妈生活,因为饿得慌,他去抢有钱人家盖新屋上梁发的馒头。

在上海打工时,冬天就睡在钳桌下的水泥地上,两腿冻得直抽筋,还曾因为忘带防疫症,挨了日本鬼子一个耳光。

他吃过的苦比他吃过的饭还多,毕竟多的是没有饭吃的时候……

于是,借由《福贵》开头,贺友直连环画画了一本又一本,无师自通,一脚踢开了中国连环画的大门。

果然,1955年,贺友直借着连环画的成就,进入了上海美术出版社。

他没有将此作为上天对他迟来的那份“报酬”,而是把它当作是连环画接纳了他,自己必须要更努力,否则上天将收回这一切。

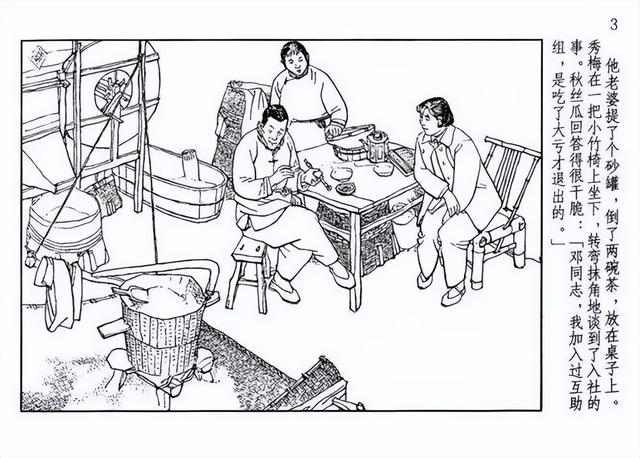

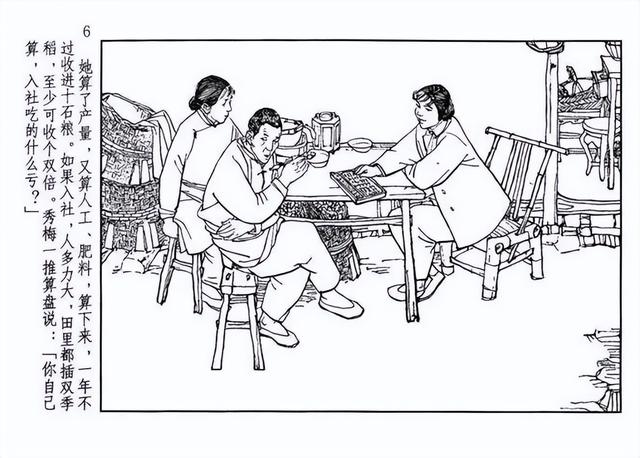

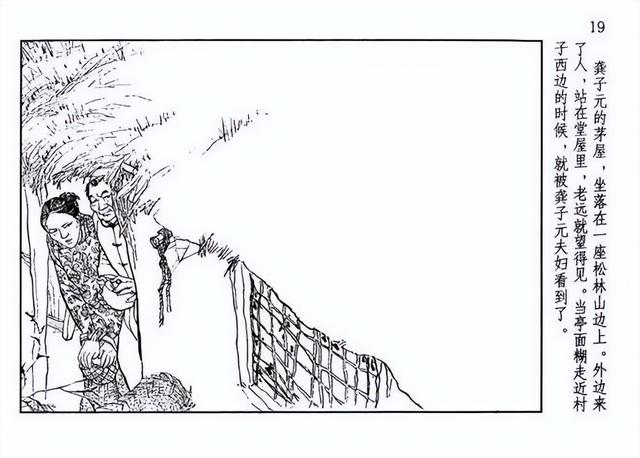

1958年,贺友直接到创作《山乡巨变》的任务,需要在1959年春节前往湖南益阳的清溪乡考察。

当时,县城到乡下是没有汽车坐的,下乡除了床架和尿壶不用带,其他都要自备。

贺友直就挑了根扁担,把行李全挂到扁担上,翻山越岭走十里路。

途中因为越走越热,贺友直脱下的衣服也撂在扁担上,担子越来越重,就这么走到了乡里。

在乡里,他要和乡民们同吃同住,上厕所蹲粪缸、睡觉躺在油腻发臭的枕头上,下地劳动用手掏粪。

然而这么艰苦,贺友直第一次稿子没有通过,他立马返回益阳,重新开始。

又赶上了三年困难时期,食物紧张,每次在乡下画到饿了,他就塞两口压缩饼干,再猛喝水,给肚子造成“我已经饱了”的假象。

可第二次稿子,还是被毙了,贺友直再接再厉,甚至对自己更加严苛。

女儿贺小珠回忆:

“在他创作《山乡巨变》的时候,下班前他会将当天的画稿放在抽屉口上。

第二天上班打开抽屉的第一眼,要是感觉画稿哪里刺眼,那里就是毛病,即刻修改或重画。”

皇天不负有心人,1963年《山乡巨变》获得全国第一届连环画创作一等奖,被评为“中国连环画史上里程碑式的杰作”。

皇天不负有心人,皇天偏负有心人,得了奖贺友直却没有领奖的资格,因为十年风暴来了。

贺友直被派人贴身监督、“带罪”下放到黑龙江建设兵团。

工资没了,每个月15块生活费,三个孩子上山下乡准备行李的开销,都是靠丈母娘赞助。

在五七干校时,顾云明回忆:“我被分配在饲养场养猪,我拌料贺友直先生喂猪,我们俩从此交上同学情。”

但贺友直还是那句话,没有白走的路,命运既然把他安排到这里,不管是刷厕所还是掏粪,他都要做到最好。

他经常教育儿女:“无论做什么工作都要把它做到最好!即使你的工作是扫马路,也要做到非你不行,那你就成功了!”

由于父亲的成分,上小学的小女儿贺小珉常常被同学欺负,铅笔拿去学校后,几乎没有完整带回来,全被同学折断了。

女儿哭着跑回家诉苦,贺友直一听这有什么好哭的,他用画纸卷了个笔筒塞进折断的笔,再在外壳画点图案装饰,笔就被“救活了”。

1980年,天亮了,贺友直强悍演绎了,什么叫是你的永远都是你的。

17年前欠他的领奖,17年后老天补给他了,第二届全国连环画,一等奖还是贺友直。

这一年,贺友直也被借调去中央美院任教授,带了7年研究生。

有一次,他给研究生们讲课,台下坐着杨沐黎、陈丹青等学生,学生瞧着这位老师面生,问他毕业于哪一届。

贺友直一口“1937届”,台下的学生们就犯迷糊了,又追问:

“1937年毕业于比利时的、巴黎的、美专的、国立专的,还是鲁迅艺术学院?”

贺友直毫不掩饰:“小学毕业!”

这不是开玩笑的,贺友直小时候家贫,父亲临终前嘴里念叨的,还是对儿子的亏欠,“对不起,我没有钱给你读书”。

得知台上的教授学历居然比自己低,下面哄堂大笑,有胆大的学生调侃:“老师你是没文化的”。

贺友直不恼反补充,“我没有文化到什么程度呢?电视台不是有问答吗?提出的好多问题,我十有八九答不出来。”

然而,2000年贺友直受邀去法国昂古莱姆市,给法国高等图像学院讲课,小学毕业的他,仅用一节课就把台下的外国学生征服了。

当时,院长提前让他做好心理准备,法国学校不同中国,法国学生比较自由懒散,他们要是不满意老师,就会当场离开。

开课第一天,贺友直开始没说一句话,拿起马克笔在黑板上划了两三笔,寥寥几笔就勾勒出自己的头像。

台下的人都惊呆了,一节课下来没一个学生提前离场,之后的几节课更是场场爆满,法国学生对这位中国老艺术家心服口服。

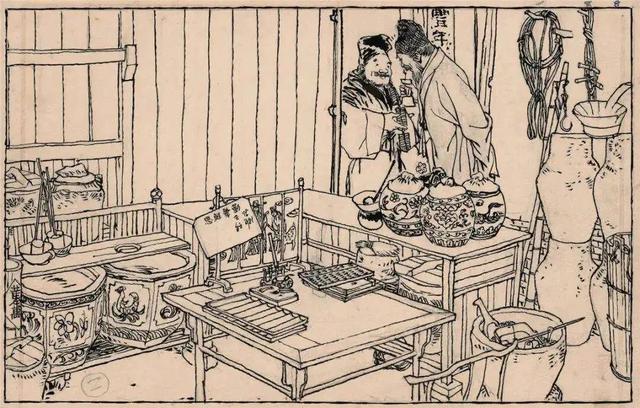

为了满足学生需求,在贺友直讲课期间,法国当地还举办了贺友直的“册页回顾展”和“上海旧百业”两个展览,供学生们大饱眼福。

当讲完课准备离开法国,图像学院院长完全后悔让贺友直来授课了,“你走了,我真不知道接下去我们怎么教了!”

昂古莱姆市为了感谢他,也算给学生们留个念想,特地请贺友直在回国之前,绘制一块地砖,永久嵌入该中心门前的广场上。

连环画不同于其他画种,很多画家都是将它当作跳板,跳去更热门的国画、油画、漫画,很少会在连环画深耕的。

上世纪50年代连环画很火,到了1960年代开始大幅度减产,大批画家退出行业。

七八十年代有复苏之兆,但也只是回光返照,进入1985年连环画又是减产,1991年连环画出版仅几百万册。

而贺友直进入了连环画的圈子,就一根筋的原地坐下了。

然而这个行业不是说人少就竞争小,人少就意味着冷门不赚钱。

像50年代贺友直的一幅画稿费可以在锦江饭店摆上一桌,到了八九十年代,一幅顶多20块。

有人劝他趁着年轻转行来得及,他却说自己愚笨,“一画连环画,我就聪明了。”

甚至机会都递到手上了,还不止一次。

70年代末,北京荣宝斋托贺友直画一批人物画,上海朵云轩也来找贺友直,送来一批扇面,他全拒绝了。

他也不是到了那种富到可以自由选择的地步,贺友直一个无酒不欢的人,那个时候穷到只有星期六星期天才能喝一小盅。

他也曾说过:“我这个人出身不是书香门第,从社会底层来,看的都是社会底层的东西。

我不可能成为一个国画家,更不可能成为一个油画家,我成为一个连环画家适得其所。”

但别人要是给他的“连环画家”头衔贴金,他又不干了,别人称他为“连环画大师”,他连连摆手,“不是大师,没有大师的。”

他跟夫人谢慧剑说,“‘大师’这两个字该让后人来评说,再过两百年三百年。”

把他捧为“连环画泰斗”,他更觉得折煞他了。

“我去查辞海,什么是泰斗。查出来说,泰是泰山,斗是北斗——我有那么高吗?我不是泰斗,我就是个画家。”

他生前所住的房子,是1955年到上海美术出版社工作后搬进去的,一住就住了60年,直到他逝世。

(这个楼梯通往贺友直的家)

逼仄的屋子还被划成几个不同功能,王悦阳曾说:

“上海画坛,贺家的住房小是出了名的,原本只有30平方米的房间被戏称为“一室四厅”——客来做客厅,吃饭是餐厅。

餐桌上搁起一块木板就成了画室,晚上帘子一拉,就成了卧室。”

国家想给他挪窝,贺友直觉得自己无功不受禄,而且有功劳他也不想搬。

主持人曹可凡问过他不搬走的原因,他一边喝着黄酒,一边搛一点家常小菜,乐乐呵呵地说:

“戆伐?人活着,住‘平方’;一到‘漕溪北路’,就住‘立方’啦!财富是身外之物,更是累赘。做人就是要开心,要明白,要知足!”

当知足凌驾于欲望之上,幸福将会贯穿一生,贺友直很早就懂得了知足常乐。

在苦哈哈过了那么多年,终于进入上海美术出版社,工资多少都是需要评的。

贺友直也不跟人争,“我没本事的,你们给多少我就拿多少”。

当然,除了喝酒他永远都不知足。

晚年的贺友直有糖尿病,为控制他的酒量,妻子就用医院吊盐水的瓶子装酒,中间贴一张窄窄的纸条作记号,一瓶喝两顿。

刚开始他喝到线就打住了,喝着喝着,说“酒虫爬上来了”,开始在纸条的线上和线下跟妻子讨价还价。

女儿贺小珠吐槽:“一瓶酒见底了,他还要等一会再倒一次,连那几滴也舍不得。

他说,那瓶是橡皮的多好啊,可以再翻过来舔。如果不小心酒溢出了流在桌上,是不能用抹布擦的,爹爹会用最快的速度将嘴贴着桌面将酒吸尽。”

此种速度要是在饭桌上,父母应该会很喜欢这种孩子,都不用父母掐表数三秒。

在外人的眼里,贺友直是和蔼、亲切的,但在孩子的眼里,他太吓人了。

贺友直在家工作,是不允许家人发出一点声音的。

如果进房间打扰到他了,他不用开口,瞟过来的眼神足以让人寒毛直竖、大气不敢出。

贺小珠说:“爹爹说我小时候很爱哭,哭得讨人嫌。他说有时他对我笑我都会哭,我说“因为你一直是板着脸的,突然对我笑了,我反倒被吓哭啦!‘”

但她不知道,她也曾把爹爹吓哭了……

学生薛晔看过老师掉眼泪,“他说起小珠姐,‘你知道吗,前阵子小珠身体不大好,我很担心她有什么不好的毛病。

如果是那样,我就是倾家荡产也是要救她的,我不能看着她走在我前面’,九十多岁的人脸上一下子湿湿一片。”

但爱孩子,在贺友直这里,并不等同于要把所有东西留给他们。

从90年代开始,贺友直就陆陆续续捐掉自己的手稿,向上海美术馆捐赠了2000多件连环画原作,基本涵盖了他毕生创作心血。

得知家乡宁波北仑区新碶街道正在抢救日益消亡的民间文化,九十多岁的贺老拿起画笔,创作出《新碶老街风情录》捐给北仑博物馆。

还向北仑区档案馆、图书馆、学校等单位捐赠画作、证书、资料……

他捐赠的事迹太多太多了,别人同贺家的孩子说,你爹把值钱的东西都捐了,你们都没意见吗?

几个孩子觉得莫名其妙,“父亲的东西,喜欢怎么处理就怎么处理,我们没意见。我们一切都按照父亲的意愿做。”

现在多的是画家去世后,子女们为争父亲的遗产争上了法庭,但2016年贺友直去世后,贺家一派和气。

在孩子们心里,父亲已经把他最好的东西给他们了。

女儿贺小珉说,父亲给他们最多的就是爱和包容。

“他还经常与我说,人与人之间不要攀比和比较,如果那样的话就如市场上按斤两买菜了。

再有就是人要有主见,不要处处为别人的言行所左右,遇事要难得糊涂一点。

老爸有一张自画头像,当时我们不理解为什么他就画了眼睛和耳朵而没画嘴巴。他说,凡事要多去看和听,不要一看到嘴巴就出来。”

二儿子在黑龙江突发奇想要学画画,贺友直就自己亲手画了一本课徒稿给儿子临摹学习。

现在贺家只有外孙薛颖峰在做跟画画有关的工作,他刚去高校教书时,就收到了外公的来信。

信里的内容一板一眼,让他要备好课、要注重仪表修养,这封信薛颖峰一直保存着。

(贺友直写给外孙的信)

每个人来到世上,都是以家为起点,家风正则源头正,家风才是一个家族的不动产。

鲁迅曾说过:“父母亲存在的意义,不是给予孩子舒服和富裕的生活,而是当你想到父母时:内心会充满力量,会感受到温暖,从而拥有克服困难的勇气和能力,因此获得人生更多的乐趣和自由。”

这段话在贺家的儿女们回忆贺友直的文章里体现得淋漓尽致。

你能感觉到,他们很爱自己的父亲,很理解父亲所做的一切。

他们的行文甚至给我一种错觉,贺老并没有死,他的灵魂被分成了几部分,融入了几个孩子的血液里,继续将他的“友善正直”发挥下去。

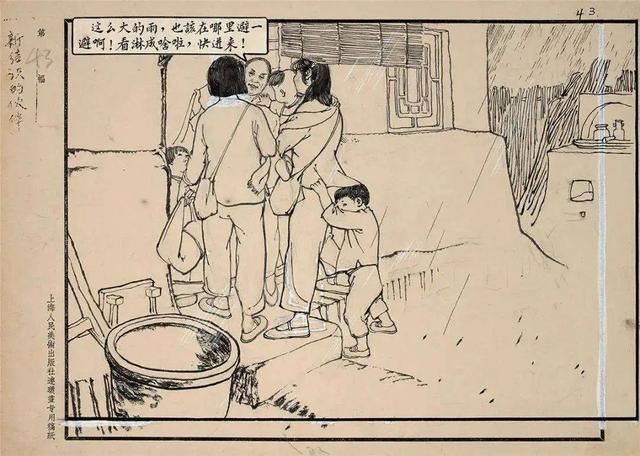

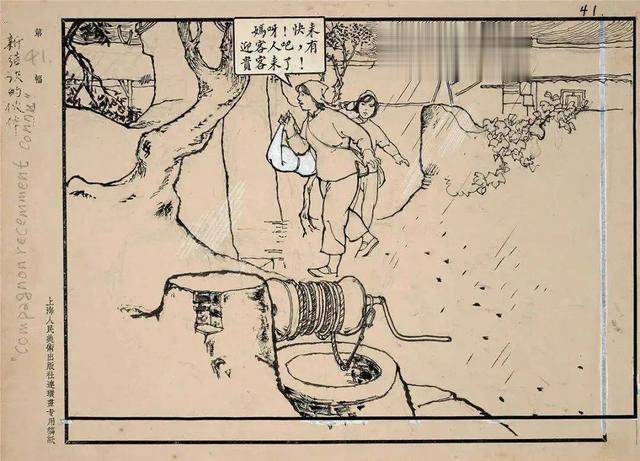

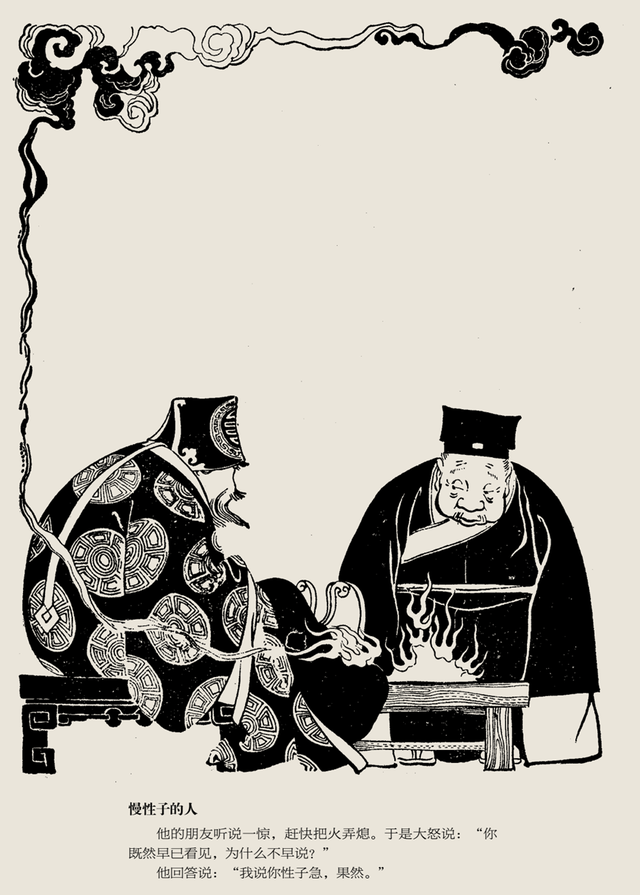

下面是贺友直作品欣赏: