1973年5月22日,被徐悲鸿誉为“中国文艺界巨星”的王式廓手握画笔,突发脑溢血,倒在油画架旁。

经过18个小时连轴转抢救,依旧无力回天,享年62岁。

他创作了将近20年的《血衣》,被誉为“中国美术史上无可代替的经典”,最终还是没有完成。

这幅耗尽他毕生心血的作品,成为了他最后的遗憾。

人生有多少个20年,王式廓短短的62载里,一幅《血衣》就占了他三分之一的生命。

王式廓是山东莱州人,最后却死在河南,不为别的,正是为了《血衣》。

1947年,王式廓跟随大部队撤出延安,前往北平,当时正值全国土改热火朝天。

一路上他亲眼目睹了无数的批斗会、控诉会,农民眼里的悲痛、眼泪一点点把他枯槁的心浇活了。

他几乎是当场决定,必须以土改为背景,即刻画下这些人真实的悲伤,这就是《血衣》。

从那开始,他做什么事情都惦记着《血衣》,下乡工作或是带学生到农村写生,他都要下意识为《血衣》搜集素材。

女儿王荻地说:“他千方百计收集地主的大褂、地契、要饭小竹篮、破烂衣衫,还专门向中国革命博物馆借了红缨枪,都搁在画室角落里为《血衣》做实物模型。”

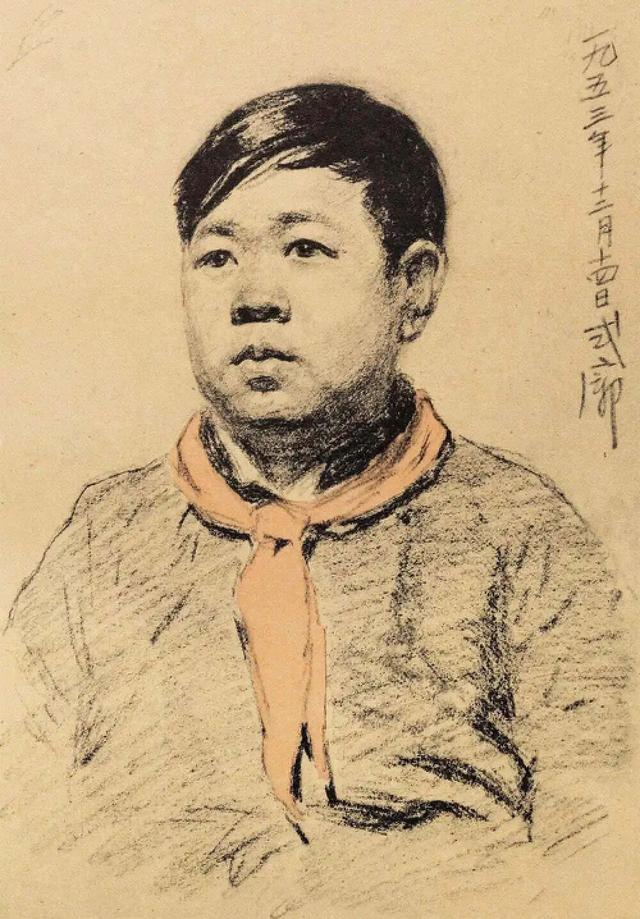

忙活了这么几年,1953年《血衣》第一稿终于落成,但那时还不叫《血衣》,王式廓自己也还不太满意。

他说:“我心中憋了好长时间,不知该怎么表达这种历史性的冲突,概括一个历史时期。”

直到他看到一本连环画,画中有个妇女,正扯着血衣,声嘶力竭地控诉。

画本无声,但这一刻却震耳欲聋,那些积压在王式廓心里的情绪,如潮水般涌来,《血衣》正式成型。

从此,王式廓疯狂地画,废寝忘食地画,仿佛稍微画慢一点,眼前那些人的苦难就要落幕了,就再也没人记得了。

夫人吴咸回忆王式廓创作的艰辛历程:

“他画《血衣》,确实是绞尽了脑汁。一画起来就忘了一切。给他一杯茶水,经常是凉了又换,换了又凉。

吃饭时常是在画前端着饭碗站着吃,一面思索一面吃,一顿饭吃完,要问他吃的是什么,往往是摇摇头答不出来。”

心里汹涌的潮水没把他淹没,他却被一场风暴缴掉了画笔,被关押并受到酷刑折磨。

《血衣》创作被中断,他们抢走了王式廓的画笔,在每个人身上画起了真正的“血衣”。

那一件件粘连着血肉的血衣,刺痛着王式廓的眼睛,更加坚定了他继续创作《血衣》的决心。

他暗暗想着,就算被打到半身不遂,只要留有他王式廓一口气,他爬也要爬出去,《血衣》一定要接着画。

6年后,1972年他终于被赦免。别人都在欢庆新生的到来,而王式廓拖着破碎的身体,努力钻过大家的脚边,捡起了被丢在角落的画笔。

6年!对王式廓意味着什么,到他62岁的终点,不能担保多了这6年,《血衣》就能完成,但是多了这6年,《血衣》绝不止多了6笔。

6年他失去的何止是简简单单的创作时间,他更失去了健康。

别人生病,被死神提前撞见,会选择躲起来,好好吃药休养。

王式廓已经没心思与死神玩躲猫猫的游戏了,他对身体频繁发出的警告置若罔闻。

因为他没有时间了,他必须快一点、再快一点。

王式廓给女儿王群写信,信里无奈地说:“我想多搞点创作,61岁了,我为人民服务的时间不多了。”

1973年4月10日,王燕刚13岁,他永远忘不了这是和爷爷此生的最后一面。

王式廓告知家人,自己要去河南一趟,王燕问爷爷去干嘛。

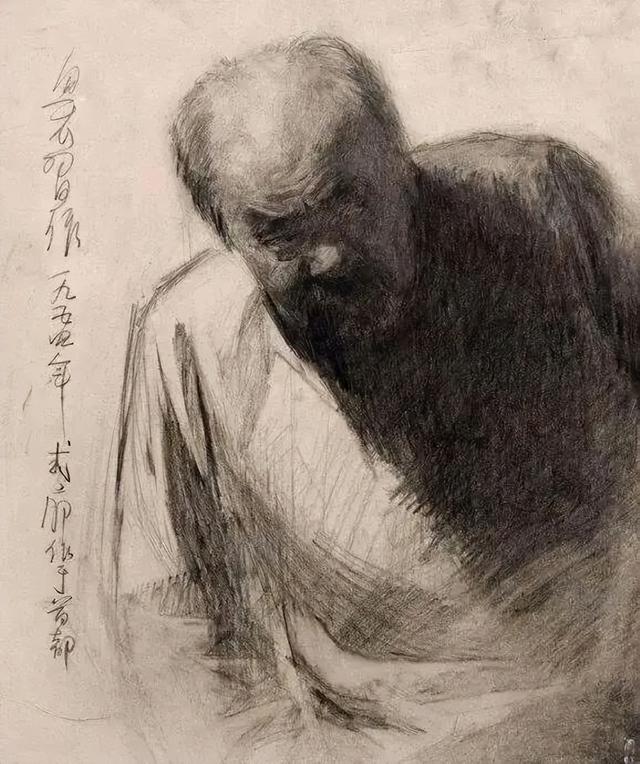

王式廓指了指《血衣》里手握地契的老农,“脸很好了,手不够好,我要去太行山里找这个形象。”

到了河南,王式廓不顾自己患病在身,每天凌晨四点起床,一画就是十三四个小时,29天竟画了74张作品,其中大多数还是油画。

闻立鹏说,“一个身强力壮的年轻人,一天画两幅油画差不多就到极限了,他平均每天画2到3幅,是拼了命在抢之前被浪费的时间。”

在这29天里,王式廓4次晕倒、休克,但一恢复意识,他又爬起来接着画。

和他同住一屋的人,晚上总能听见王式廓一声叹息过后,翻身下床吃安眠药。

他也在河南找到了理想的地契老农人选——75岁的老船工康五,前后为其画了六幅肖像。

5月22号那天傍晚6点,天色已经渐渐暗了,王式廓还坐在小板凳上,专注地画一老一少的农民形象。

公社食堂的师傅两次过来催他吃晚饭,第一回他头也不抬:“再等等,再等等。”

第二次实在推脱不了:“行吧。”

王刚准备站起来收拾东西,画笔还没放下,身子也才刚站直,王式廓突然满头大汗、双手颤抖,身子蓦地往旁边一歪,就栽倒在地上。

他与死神抢了18个小时的画笔,还是没能从死神手中抢回自己的画笔。

18个小时才放手,他有多舍不得、多放不下《血衣》!

悲悯苍生的神,你是不是忘了低头看看你的这位教徒,他明明那么虔诚那么努力。

你是不是忘了,他才刚重新拿上画笔一年啊,你甚至都没让他吃饱了再上路,他平时为了画画连饭都顾不上吃,你怎么忍心,最后一顿饭也不让他吃……

13岁的王燕想着,太行山应该很远,那个老农的手肯定特别难画,因为他等了好久好久,爷爷还没回来。

后来他又想,爷爷应该很爱河南,待在那里一个多月还不回来,最后还耍赖不想回家,直接死在那里。

在王燕儿时的记忆里,爷爷很宠他,小时候他得过中耳炎,所以每次去看望爷爷,爷爷总是一把揪着他的耳朵左看右看。

爷爷很宝贝自己的书柜,不准任何人碰,但经常抱起他,让他随便翻看书柜。

爷爷,我还没长大,还够不到你的书柜,你怎么就这么着急走了呢?

最后,王式廓的遗体在郑州火化,得知此消息,巩县山区的农民哭着跑到县委理论:

“为什么要把老王烧掉,为什么不埋在我们这块土地上。老王是为画我们累死的啊!”

他们还记得他,可时间是无情的,1995年在王式廓去世22年后,孙子王燕终于攒到一笔钱,想为爷爷办个遗作展。

有人问他:“王式廓的画已经过时了,画的都是革命的、都是农民,你为什么还要办画展?”

我本来要开始觉得无奈,他的画怎么会过时,正因为画的是革命、是农民,才永不过时,王式廓就这么被众人遗忘了吗?

可我又听到同为画家的李伯安,经常跟跟妻子张黛说起王式廓为画《血衣》而累死的故事,“我要是也能这样,在创作中的画前死去,此生无憾了”。

并不是所有人都忘了,还有人记得王式廓,把他视作自己的精神信仰。

但命运残酷又戏剧,前有王式廓为《血衣》呕心沥血20年而死,后有李伯安倒在巨幅作品《走出巴颜喀拉》。

如果生命只剩下最后一天,你会做些什么?

大多数人的答案应该是,好好地再看一眼这个世界,好好吃一顿喜欢吃的,再好好陪一陪家人。

王式廓肯定是能感觉到自己的“最后一天”就要来了,那29天里他4次晕倒、休克。

离死亡越来越近了,他却没有抓紧和家人团聚,珍惜最后的时光,他还是画画,继续画他的《血衣》,甚至比之前更疯狂。

《血衣》对他来说,比任何人、任何东西还要重要。

最后一次晕倒,他也许还抱有希望这次自己还能再醒来。

他应该和死神争论了几百遍上千遍,他还要回来,还想回来,求求把画笔还给他,求求至少让他画完那一老一少的农民再走。

争论了18个小时,可惜还是没有如愿。

有人曾问过周国平,百年后希望自己的墓碑上写什么样的墓志铭?

周国平说:“假定有,就这么写:人们,在这里是找不到他的,请到他的作品里去寻找吧。”

多到《血衣》里看看王式廓吧,多去那一幅幅写满农民血泪的作品里寻找王式廓吧,他还在,那么热爱《血衣》,不会这么甘心离开的。

下面是王式廓作品欣赏: