齐白石有一天坐在画室里,听到外面有吆喝卖大白菜的,他想买可又舍不得花钱。

突然,他灵光一闪,“我何不画一张白菜去换白菜,那也不失为一段文人佳话呀!”

卖菜的见来客人了,起初非常高兴招呼,结果一听来者要用一张破画换他真金白银的大白菜,勃然大怒:

“我不看你一大把岁数,窝心脚窝死你。大北风天!有这么消遣人的吗?倒想得美!拿一张画的假白菜,要换我一车白菜!”

一顿咆哮,把白石老人震得一愣一愣的,最后只能夹着画灰溜溜走了,刚进家门他就咒骂了一句:“嗨!真是有辱斯文!”

这卖菜的事后要知道对方是齐白石,不得悔到肠子都青了。

齐白石的画贵是一回事,最关键的是,白石老人从不会轻易给别人画画,他的画多一笔少一笔,都是要跟你算钱的。

齐白石家的客厅里,墙上贴满了价码表:“四尺12元,五尺18元,六尺24元,八尺30元,册页折扇每件6元”;

“题上款者加10元”;“花卉加虫鸟,每只加10元,藤萝加蜜蜂,每只加20元”……

而这定价也是暂定的,他会经常到荣宝斋,打听一下其他画家的画价,一旦有画家涨价,他立马跟涨,绝不吃半点亏。

他卖画也有两个“三不原则”:不赊账,不还价,不以物代钱,除此之外,必须一手交钱、一手交货。

另一“三不原则”:“送礼物不画,请客不画,为外国人翻译者无报酬”。

不肯别人讨价还价,但齐白石自己讨价还价很有一手,他不会明着要求“给多点”,纯跟你打太极。

比如客人想买草虫,白石老人就故作为难,无奈表示自己年纪大了,眼神不好,画不了工笔草虫了。

这时候,客人一般会再三请求,麻烦白石老给自己破个例。

白石老还是摇摇头,等到对方加价,齐白石才作出“突然想起来”的表情,说夫人那里还有一部。

就这样,两三句话又多赚了点钱。

但也不是人人都能被他这么忽悠,多的是不给他便宜占、还想反占他便宜的人。

有一回,他遇到个难缠的客人,非要让他顺手再多添条虾。

白石老人性子不爱跟人起冲突,他只是斜眼看了一下客人,默默蘸墨开始画。

客人心中大喜,这是有戏!结果是多了只虾,可这虾左看右看,没什么生气,客人不解:“这虾怎么看着像死虾?”

齐老轻描淡写地点他:“活虾子市面上多贵啊!”

还有一位,点名要画虾,但只付了一半的钱,齐老看破不说破,提笔画了一只虾,露出半个身子,另半身隐在石头后。

不过说实话,齐老还多画了块石头呢,整个画面比整只虾的意境肯定更高,这么说来,齐老还是亏本了。

有位求画者囊中羞涩,只敢让齐老画盘咸鸭蛋,画完后他觉得画面有些单调,便请求齐老能不能再多添点。

齐老意会,直接在咸鸭蛋旁画了只苍蝇。

虽说当时求画的人很失望,但想必当他得知这幅画2007年被拍出51.75万的高价,估计就不失望了吧……

买卖画作都如此“斤斤计较”,齐白石的待客之道,更是淋漓尽致体现了他独特的风格。

黄永玉在回忆李可染时,就曾提到过,李可染带他去见齐白石的那天:

“老人见到生客,照例亲自开了柜门的锁,取出两碟待客的点心。一碟月饼,一碟带壳的花生。

路上,可染已关照过我,老人将有两碟这样的东西端出来。月饼剩下四分之三,花生是浅浅的一碟。‘都是坏了的,吃不得。’

寒喧就坐之后,我远远注视这久已闻名的点心,发现剖开的月饼内,有细微的小虫子在活动。剥开的花生也隐约见到闪动着的蛛网。

这是老人的规矩,礼数上的过程,倒并不希望冒失的客人真正动起手来。天晓得那四分之一的月饼,是哪年哪月让馋嘴的冒失客人干掉的。”

(齐白石与黄永玉)

被好奇心驱使的我,决心要找出那四分之一的月饼到底被谁吃了,在与齐白石相关的人物资料里像猹一样上蹿下跳,终于被我找到了!

齐白石曾收过个女弟子新凤霞,她说过齐老很珍惜食物,经常舍不得吃,柜子里的东西放久了就发霉了。

有一次,新凤霞去看他,白石老师就把发了霉的点心开锁拿出来招待她,她不好驳了老师的面子,就硬着头皮吃了一小块月饼。

新凤霞:我不是馋嘴,也不是冒失鬼,我只是尊敬老师啊……

也因为这样,大家对齐白石的印象通常都觉得是抠门。

学生李可染曾说:“齐白石家吃螃蟹前小保姆必须先让他数清楚,不然他就认为保姆偷吃。

是的,他确实抠门到了极致。他家待客的月饼都是长白毛的,无数人被招待过。”

汪曾祺在著作《老舍先生》一文中也提到过齐白石的只言片语,说齐白石家里的米罐和量米的竹升子都是齐白石自己保存的,每天吃饭他都要亲自量米才可以。

每量一筒,齐白石的手就会习惯性抖一下,一大家子那点米根本不够。

有时候夫人就抗议,“您再给添一点”,齐白石就会嘀咕“你要吃这么多啊”,然后不情不愿再给量一筒。

除了米罐、量米器,什么油盐酱醋,保姆做完饭,他就要把这些调料全锁起来,几串钥匙一斤多重随身携带,就挂在腰间。

保姆洗菜,齐老坐在一旁画画,还要留个余光观察保姆。有些菜叶子烂了,保姆随手就扔了。

这时候齐老立马扔下画笔,把那几片菜叶捡起来,满嘴不悦地说:“这些还能吃,怎么就扔了……”

他腰间的钥匙,有的是开调料柜的,有的则是存钱盒的钥匙。

齐白石不会把钱存在一个地方,也不会只用一个盒子装就完事,往往是一个盒子套一个盒子,每个盒子都有单独的锁,简直是俄罗斯套盒。

有的钱他就存到银行,希望能钱生钱赚点利息,后来通货膨胀,他又将自己一生的积蓄兑换成60根金条,随身携带在身,直至去世。

周总理见齐老年纪大了,老住在那么破小的房子也不好,就给他换了处宽敞明亮的大四合院。

齐老刚搬过去没几天,就吵着要回家,旁人不解,只有洞察一切的老舍先生出来替他打掩护:“别!他这么惯了,不叫他干这些,他就活不成了。”

因为齐老的家里到处都藏有东西,虽说他搬出来,老屋还有齐家人在住,但他就是不太放心。

也因此,齐白石常被人鄙夷,说他抠门、守财奴,骂他是“20世纪最小心眼的国画大师”,但其实这样有些言重了。

齐白石不是抠门,是穷怕了。

齐白石早年家境贫寒,家里孩子又多,齐家几代人都是从头穷到尾。

他刚出生时,家里五口人,全靠一亩水田养活,祖父和父亲为了补贴家用,还要出去打零工,而且零工不常有。

他自己是木匠,后来去北平谋生,又因为出身不好,没什么名气,画作被嘲笑“拿去厨房抹灰都嫌埋汰”。

祖母也感叹,孙儿有才华,可惜生错了人家。

但齐白石对自己的身世早已看淡:

“在那个年月,穷人是没有出头日子的,庄稼汉世世代代是个庄稼汉,穷也就一直穷下去啦!”

好不容易在北平熬出头,一家老小十几口人也要靠他一个人卖画为生。

所以,他卖画也那么不讲情面,讲了情面,他们家就得饿肚子了,里子尚且顾不上,面子又有何重要?

等于他70岁之前,一直都在为钱奔波,晚年就算有钱了,他也怕有什么后顾之忧,急需要用钱。

而在待客上,齐老只是比较勤俭节约,相反在大事上,他待人特别慷慨。

上个世纪50年代,黄苗子曾回忆,第一次跟着李可染去见齐白石。

离开时白石老人颤颤巍巍地从口袋里掏出两元人民币,递给他们,一人一元。

黄苗子几番推辞,齐老面露怒色,还是李可染拦住了他:“这是老师的规矩,如果不要,他会生气的。”

上个世纪50年代一块钱的份量多重?可以对比一下那时的黄金收购价,不过三四元钱。

(齐白石赠黄苗子的画)

学生新凤霞也说过,她早期生活困难,每次上门拜访齐老师,他总会打开锁钱的柜子,抓出大捆钞票塞给新凤霞,让她拿去用。

还有一次,梅兰芳去看望齐白石,聊天时无意说起自己一个朋友非常喜欢齐白石的画,花了200两买了他一幅《春耕图》。

齐白石记不得自己何时画了这一幅,便托梅兰芳把那幅画借来看看,没想到一看竟发现是赝品。

齐白石当即自掏腰包“买回”那幅画,还画了一幅真的《春耕图》送回给梅兰芳的那个朋友,他说不能让爱画之人伤心。

(春耕图)

1957年,李可染出门写生前,特意去看望齐老。

临分别时,齐老将一盒价值等金的西洋红印泥送给李可染:“可染你拿去吧,你拿去吧!这是最好的西洋红印泥。”

李可染知道恩师珍惜东西,不肯收,齐老又说:

“一定要拿去,有一天老师不在了,你盖印用印泥时还会想起老师……”

而在这几个月后,齐老病逝,那一次,成了师徒二人最后一次见面。

齐白石走后,李可染一直很舍不得用这盒印泥,只有当画出满意的作品,他才会拿出来。

所有与齐白石相处过的人,知道他的节俭,也认可他的人品。

而齐老“抠抠搜搜”的样子,何尝不是如今普通人的真实写照。

穷人活了一生,最后会发现“人穷志短”是事实,这个世上最令人难受的就是穷,贫穷可以磨光爱情、友情、亲情,甚至是生的意志。

死人会入地狱,而生人在世本就有无数的地狱需要闯关。

嘲笑齐老“抠门”的人,有点像餐厅里的客人问一个18岁在端盘子的暑假工,暑假为什么不好好出去玩,在家吹空调吃西瓜。

穷人没有青春,也成不了“勇敢的人先享受世界”里的勇者。

因为好好活着,就已经耗尽他们所有的勇气了。

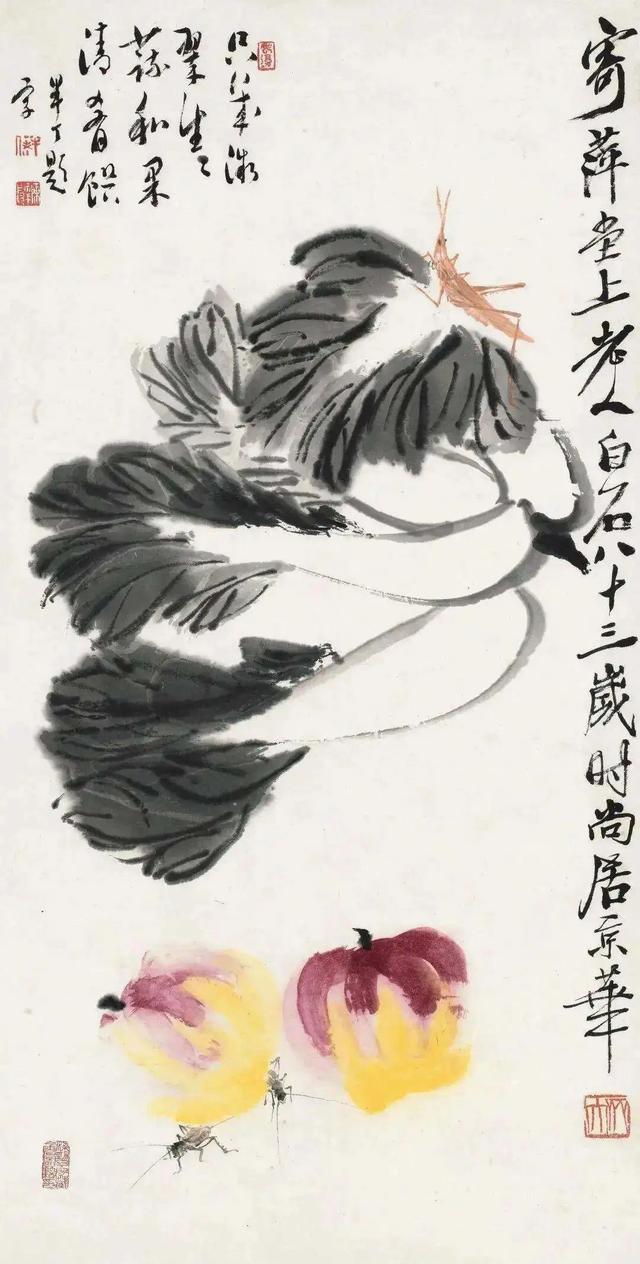

下面是齐白石作品欣赏: