有句罗马名言:民主成就了罗马城的辉煌,然而,奴役却毁了整个罗马世界。在前资本主义世界中,特别是农业经济的模式下,战争是增殖社会财富的唯一高效的历史方式。是国家利益最大化的最常规的手段。而战俘作为奴隶的主要源泉之一,它是对外战争的主要目的和结果,特别是在古代社会的财富概念中,战俘是财富的主要构成之一。愈来愈多的田地和作坊特别需要愈来愈多的奴隶的劳作,大奴隶主们骄奢淫逸的社会风气助涨奴隶制度的膨胀,一个希腊哲人曾说过:罗马人的富裕在于农业使用大量的乡间奴隶,而不是工业。这句名言只适于走向共和的早期,共和国后期大量的奴隶被投入到城市工业作坊里,强迫生产着商品创造奴隶主的财富。大量失去土地的公民流亡城市或远走他乡,然而到处碰壁无以为生,他们的籍以养家糊口苟全性命的就业机会早已被廉价的奴隶所替代,没有雇主,没有工作,意味着没有面包果腹,意味着没有生存之地。在《新约全书》的时代,罗马的雇工的历史已经结束——“雇工逃走了,就因为他是雇工”。有一个叫西多勒斯的农庄主因遭遇内战的蹂躏,他因经济上的雪上加霜而不堪打击在公元前8年抑郁而终,在他的临终遗嘱里记载着他仍然有4116个奴隶,3600头牛和257000头其他牲口,另外还有一笔约合250万美元的现款。不难预测在他踌躇满志的事业黄金期,他拥有的室内女奴都会不止于区区几千人。然而奴隶的悲惨命运早已在一句经济格言里注定:与其厚待奴隶,宁可使奴隶劳碌而死。大奴隶主伽图就是这样想的也是这样做的,因为厚待一个奴隶所耗费的资源,远远高于另买一个奴隶的成本。

大土地占有制的肆无忌惮的另一更严重的恶果:就是不断地使社会上中产阶级自由农民贫困化、土地被蚕食剥夺而破产、背井离乡沦落为无产的逃亡者最终消失殆尽于奴隶庄园之中。作为每一个良性社会的脊梁——中产阶级在现实生活中名存实亡,这个社会就只剩下暴君和奴隶了。而这对于曾经的人间天堂却早已黯然失色乃至风雨飘摇的共和晚景而言,无异于釜底抽薪。按罗马共和国最后一个世纪的奢侈的标准而言,西塞罗过着朴素清苦的生活,仅仅是差强人意的温饱而已,但是他所拥有的一座宫殿和庄园就约合48万美元价值。贫者愈贫,富者愈富。并且,随着帝国国境线和幅员半径愈来愈长,超出当代有效沟通距离,依靠着“以战养战”的逻辑就难以为继,拥兵自重和问鼎中原就是一种必然趋势。急剧膨胀的非公民的外籍士兵和平民早已呈现爆炸性增长,与之相反的城市公民数量骤然萎缩,成为濒危的珍稀物种。奴隶数量的泛滥成灾和奴隶制的疯狂猖獗使国家灭顶之灾不可避免,奴役根深蒂固的存在和势如危卵对帝国的伤害已是显而易见和积重难返的;奴役对罗马民主的践踏,正是罗马由共和走向帝国的根本原因。

换言之,疆土拓展、大土地占有制和奴役泛滥,已经使得共和机制的有效性和功能性不可复制。公民和奴隶在数量上和势力上严重的失衡,已经癌变了罗马基因,在亲者痛仇者快的公愤中,罗马民主成为一叶小舟深陷天然仇视者的汪洋大海之中。民主共和的覆灭也就指日可待了。昔日德高望重的元老院愈来愈无法摆平“贫富分化”,甚而至于姑息、纵容和指使着土地兼并,早已失去“民心所向”的基础。那些私人雇佣军的拥有者有了“杨六郎下三关”的脚本,有了窥视和操纵罗马城的机会,元老院也就愈来愈成为名副其实的傀儡,成为仅有符号意义的历史名词!罗马共和国也就成为历史上的“昔日王冠”,成为历史大气候的“昨日黄花”,跨过卢比孔河已经不成问题,只是时间早晚和谁主沉浮的问题。帝国时代已经横空出世,那个行将用大理石铸成的罗马城取代土石旧城的伟大的奥古斯都践行着他的诺言!

同期历史

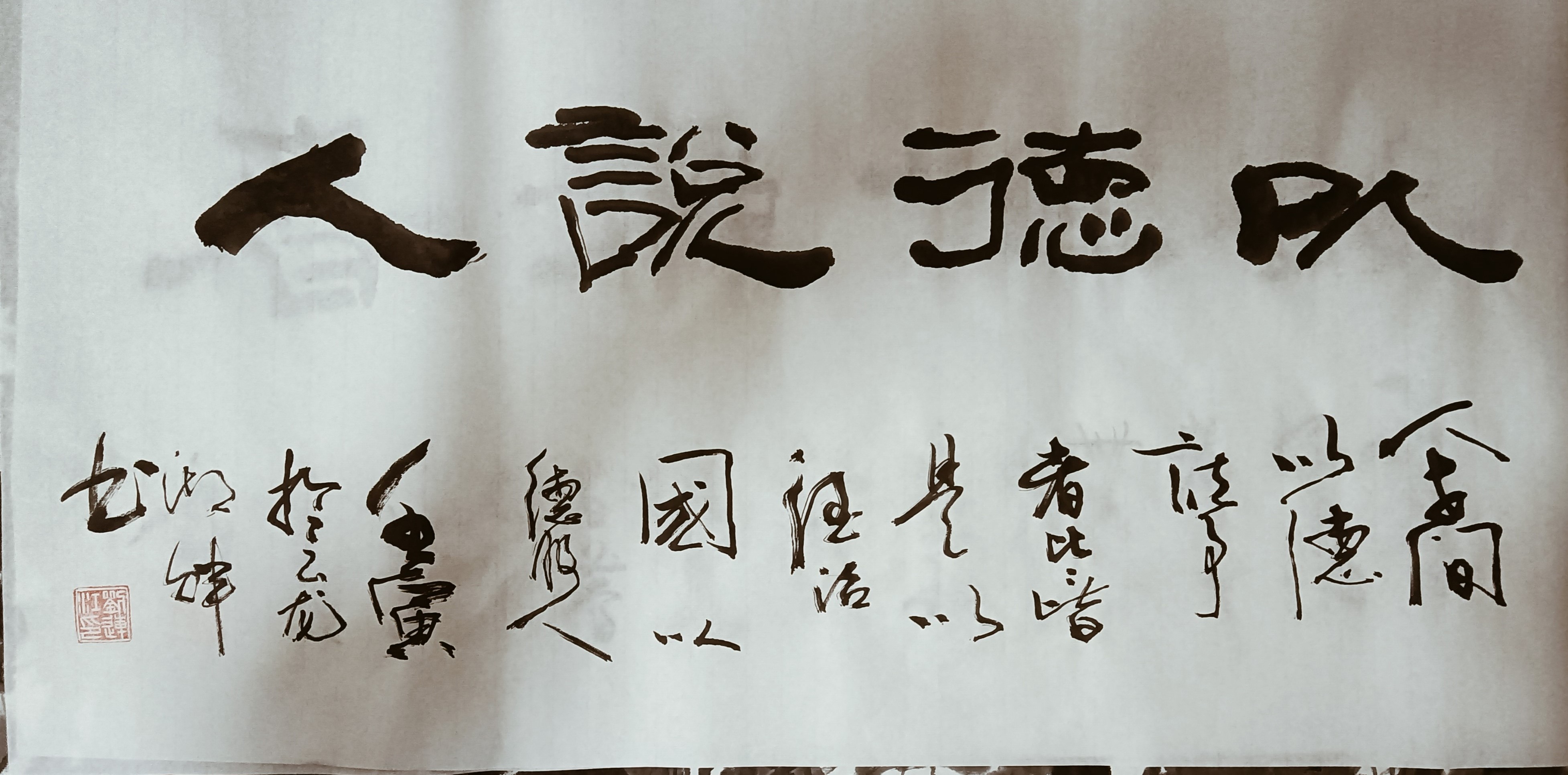

公元前8年(癸丑年, 西汉孝成皇帝中绥和元年),西汉刘氏帝国日薄西山,宣帝、元帝和成帝三朝下“罪己诏”多达44次之多,我国目录学之鼻祖刘向,上书谏言触怒权贵抑郁而终,其子刘歆贬谪边郡,13年后刘家天下被王莽新朝取而代之,虽然正统史学并不心甘情愿地承认这个伪善的道德学家的“心血来潮”地怪胎。记得白居易有首诗这样评价这位社会改革家:“周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时。向使当初身便死,一生真伪复谁知。”。可见打道德牌从来都是掩耳盗铃者用的最顺手也最成功的的政治伎俩。

文明需要有文字记载相当于人证,还得有文物(假的不算)相当于物证,没有这两样的文明都是假文明!古埃及古希腊古罗马两河古印度文明是近代西方伪造的文明,历史上不存在。