文/编辑:nirvana

战争中,有人阵亡,有人被俘。被俘的人,并不意味着放下了抵抗。

抗日战争期间,无数中国士兵在战场上浴血奋战,也有一部分人在战局失利、弹尽粮绝之后落入敌手。他们成为战俘,也被推入了另一种没有硝烟、却更加残酷的战场。

日本军方拒绝承认中国士兵的战俘身份。

他们将这些人视为“劳工”或“匪徒”,送入集中营强迫劳动。每天十几小时的苦役,只有一块干硬的玉米饼维生;生病得不到治疗,劳累致死者无数;有人试图逃跑,当场被刺刀当众处决。

在那样的岁月里,活着,是一种挣扎,更是一种坚持。

1944年,国军三十六集团军总司令部在洛阳前线撤退时遭遇日军重兵伏击,司令长官李家钰以身殉国,司令部人员突围时,一名叫黄开仁的国军上尉译电员被俘。

几个月后,他成了极少数从日军集中营中逃出来的人。

这是黄开仁的亲身经历,也是一段你可能从未听过的抗战记忆。

第一章:烽火前线1944年春,中原上空的乌云比往年更沉。

七年来,战火从卢沟桥燃起,吞没了上海、南京、武汉,烧到了大半个中国。

七年后,硝烟没有散去,这一年,日军为了加速进攻东南亚,打通南北交通线,遂以洛阳为重心,发动了中原战役(我方称为洛阳会战)。

洛阳,黄河以南的军事重镇,是中国西部战区的东大门。

守住它,日军就无法长驱直入,进逼陕西、威胁重庆;失去它,豫西门户洞开,黄河防线摇摇欲坠。

1944年4月,日军在华北、华中集结重兵,调动十余万机械化部队,向洛阳发动猛攻。

城外,炮火震天,阵地被一寸寸吞噬;城内,守军用最后的子弹抵抗,一场孤立无援的巷战,持续了整整三天三夜。

第四天,日军的装甲部队沿着公路,冲破防线,直扑黄河沿岸。

战线崩溃,溃兵与百姓混作一团,向西南方向逃去。人群的尽头,是一支仓促集结的部队——他们就是三十六集团军。

在那个混乱的午后,黄开仁就站在这支队伍里,背着一台电台,看着远方燃烧的洛阳城。

洛阳的外围阵地是几年前修建的,工事坚固,但守军没有反坦克武器。

日军五十多辆坦克从龙门一线突入,步兵随即跟进,开始全面进攻。

“敌军机械化推进,战线告急!”

电文一封封传来,黄开仁看着参谋在地图上移动标记。

“八三师被冲散了。”

“八五师已撤离。”

“九十四师正在城内巷战。”

最后一封电报只有八个字:“弹尽粮绝,拼死固守。”

守城的官兵们没有撑住第四天的早晨。

九十四师的防线被突破,日军坦克进入城内,巷战持续到正午,洛阳最终陷落。

国民党第三十六集团军总司令部机要译电科上尉译电员黄开仁合上电台,知道这里已经发不出任何电报了。

洛阳没了。

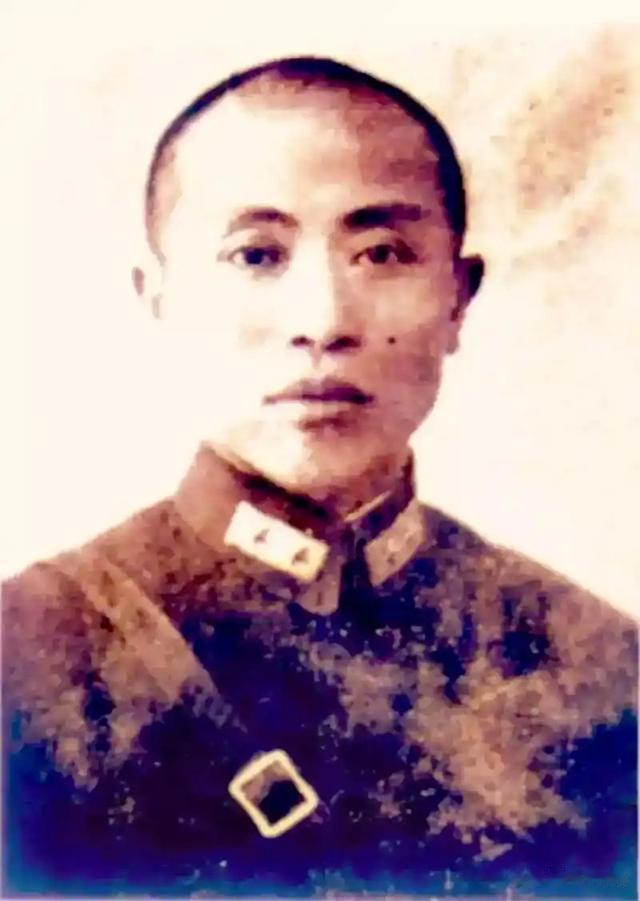

李家钰将军

三十六集团军的任务变成了占领云梦山河金斗岩,迟滞日军进攻,掩护孙蔚如的第四集团军通过新安,越过陇海路向西转移。

三十六集团军司令长官李家钰从1937年起就带兵出川抗战,晋东南、太行山,他的部队打过不少硬仗。

三十六集团军是以七十四军李家钰部为基础扩编而成的,而这支部队在抗战中已经不是当时从四川带出来的老部队了,这些年大量损兵折将,兵员靠四川资中师管区兵员补充的川军部队。

装备不如中央军,补给跟不上,伤亡惨重。

战至1944年,整个集团军已经被打成了丙等军编制,只有两万余人,却要守住绵长的黄河防线。

在洛阳崩溃的消息传来后,李家钰沉默了一整夜。

第二天,他下令全军西撤,向卢氏转移。

这支部队,没有人知道前方等待他们的是什么。

黄开仁的任务很简单——守着电台,随时等待命令。

他跟随总司令部行军,背着电台和几份译好的密码电报,走在队伍中央。

他没有枪,手里只有一支铅笔,和每天都在递交的军令。

郑州失守。

渑池失守。

日军已渡过黄河。

每天的电文越来越急。

有时候,一整天没有电报。有时候,一小时里来了七八封,全是求援,全是告急。

战争已经没有后方了。

部队出发那天,天阴沉得像锅盖。

四十七军和总部人员沿着山路行军,目标是卢氏。

队伍很长,蜿蜒在丘陵间,像一条无声的河。

黄开仁走在队伍中段,踩着潮湿的泥地,一手扶着电台,一手按着电文袋。他觉得这一天走得格外沉重。

途中,李家钰站在山坡上,回望身后的队伍。山下,战士们的身影在暮色中缓慢移动,身上的灰色军服沾着泥泞。

这天上午11点半,由于碰到敌人从附近张村发射来炮弹数发,考虑到安全问题,李家钰与下属商量后,决定由赵家坡头到秦家坡经双庙到南寺院这条线行进,与前方的104师前卫部队会合。

但是没有人会想到,在秦家坡已经有一群日军伏在地上,等待着枪口里的第一颗子弹。

第二章:泰家坡之殇

秦家坡,这个地图上几乎找不到的小地名,在1944年5月21日午后,天空阴沉,山路狭窄,部队呈一列纵队缓慢前行,李家钰总司令坐在滑杆上,几名参谋、译电员、警卫与他同行,黄开仁也在队伍中,背着沉重的电台,一直走在靠近将军的位置。

没过多久,前方的山腰突然传来一声枪响。

紧接着,密集的枪声如暴雨般倾泻而下。尖兵中弹倒地,麦田里跳出一排排日军士兵,头戴钢盔,身披伪装的麦秆,早已埋伏在此。

总司令部的特务营和随行战斗人员迅速展开反击,但整个高地早已被日军火力封锁。

机枪、迫击炮交替扫射,一波突围还没开始,已被打得支离破碎。

就在此时,只见李家钰将军胸口猛地一震,身形晃了一下。

七颗子弹,从左侧射入他的身体。

他没有立刻倒下,强撑着站了几秒,仿佛要再看一眼队伍的方向。然后,他缓缓跪倒在地,双手按着胸口,呼吸越来越沉。

随行的参谋和警卫扑上去,试图把他拖走。但日军的枪火太猛了,几个刚上前的人瞬间被击中,鲜血溅在将军的军服上。

黄开仁呆住了。

他看到李家钰艰难地伸手,从怀里掏出一本小册子和一支钢笔,似乎想写下什么。但他手指一松,钢笔掉在地上,眼神涣散,身体无力地倒了下去。

冲在最前的少将参谋处长肖孝泽、少将高级参谋陈绍棠、中校课长上官政等先后中弹身亡,短短几分钟内,就有两百多人伤亡倒地。

局势迅速失控,黄开仁与一小队人马开始向山下突围。

他跳下第一层崖,险些崴脚,抬头看见上方的队伍正仓皇退却。

就在这时,副官长周鼎铭腹部中弹,跌倒在血泊中,不断呻吟。他挣扎着呼唤救援,黄开仁试图去拉他,却被他自己推开:“你快走,我不行了。”他最终只得把水壶留给周鼎铭,继续往下。

跳下第二层崖后,他发现一个山洞,已挤满了躲避枪火的战友。

他刚站稳脚跟,就看见负责警戒的伯绳站在洞口警惕地观察,不料被迎面而来的子弹击中应声倒地。

紧接着,日军步兵冲到洞口,对着黑洞洞的入口疯狂扫射。

枪声震耳欲聋,洞中惨叫不断,除黄开仁和躲在角落里的三四人,其余数十名战士瞬间倒下,血肉模糊。

他顾不得心中的恐惧,强忍惊慌继续下撤。

跳过第三层崖,再到第四层,眼前却是一道深不见底的绝崖。

先跳下去的几人纷纷摔成重伤,再也站不起来。身后日军的喊杀声越来越近,逃无可逃。

在这万分危急的时刻,黄开仁和其他还活着的人开始销毁文件、丢弃装具,清理一切可能落入敌手的重要物品。

日军终于合围过来。枪口对准了这群早已弹尽粮绝、气力衰竭的残兵。他们无处可逃,也无法再战,只能束手就擒。

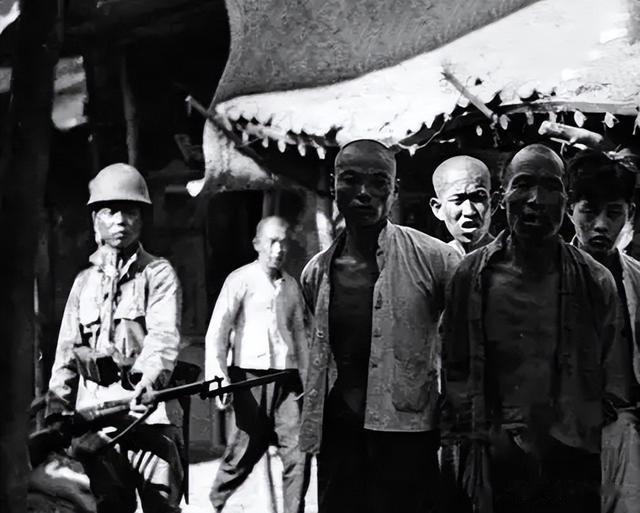

被俘之后,黄开仁和其他人被押往山顶。

在那里,他看见周鼎铭和陈兆鹏也被日军押来,面色灰败,已无力行走。

周鼎铭坚持不了多久,在山顶倒下,停止了呼吸。

日军开始清点人数、登记身份,气氛沉重压抑。

轮到总司令部的中将参谋长张仲雷时,他不动声色地报出假名,声称自己只是上尉文书。

一旁的翻译照本记录,未多问。

其他人心知肚明,却都默契地沉默不语。

谁也不知道接下来等待他们的是什么。

但此刻,每个人心中都明白:三十六集团军的指挥中枢,已经不复存在;这支部队,从这一刻起,成为历史中被圈起的一笔。

而黄开仁,还活着。

他不知道这算不算幸运,只知道自己的故事,还没有结束。

第三章:魔窟求生夜幕降临时,山风冰冷,枪声渐远。

黄开仁和几名被俘的幸存者被日军押在山上,一夜未眠。

没有水,没有食物,地面上满是石块和血污,只有残余的枪火在远处偶尔闪烁。

他蜷缩在角落,用胳膊挡着风,耳边全是人的呻吟声和断断续续的低泣。

天亮之后,日军下令押送战俘前往山下的一个村子。

他们一路踉跄而行,脚底的土路被炮火轧得坑坑洼洼,黄开仁背上还隐隐作痛。

抵达村子后,日军清点人数,总共有五百多人,其中有一半是带伤的。

早餐是一种羞辱。

日军士兵端出几筐粗制的玉米饼,把它们掰成碎块,像喂鸡鸭一样撒向人群。

黄开仁蹲下身,犹豫了片刻,最终还是伸手去捡。他实在太饿了。前一天逃亡时滴水未进,如今早已头晕眼花。

那块干硬的玉米饼吃在嘴里像沙子,咽下去却像一口热铁,堵在喉咙里,不下也不上。

吃过之后,日军命他们搬运军用弹药。

每箱弹药重达三十公斤,健康者负担两箱,体弱者一箱,运送距离整整四十华里,终点是火车站。途中谁若走得慢,或者歇息了几秒,立刻就会挨上一枪托,或是一鞭皮带。

有战俘被当场打翻在地,口鼻流血,再也没爬起来。

黄开仁咬着牙,一步一步地走,他知道,走不动,就等于死。

集中营的条件,比黄开仁想象的还要恶劣。

营地周围架着铁丝网,大门设有机枪岗哨,角落里是一座三层的瞭望塔,随时有日军高声喊话。

最初几天防守还不算严密,但张仲雷参谋长带着几名士兵成功越狱后,营中立刻戒备森严:铁丝网通电,每晚增派巡逻小队。

黄开仁所在的那一队人被称为“四川队”,是由三十六集团军的残部组成。

他们每天要干十多个小时的苦役——挖战壕、修堡垒、搬弹药、卸物资,有时甚至要通宵作业。

每人每天只发一个窝窝头,又干又冷,咬一口能硌断牙。

他常常想起在部队吃的那口热饭,甚至是战斗间隙分到的冷馒头,如今都成了奢望。

更让人愤怒的是女眷的遭遇。

营中有几名被俘军官的家属,还有三个孩子。

有一天,女人们被日军带走,说是去煮饭、烧水、洗衣,谁都明白那不是真的。

几天后,孩子们被送回集中营,一边哭,一边把母亲遭到轮奸的事讲了出来。营里顿时一片死寂,有人握紧拳头,有人转过身不说话。

黄开仁坐在角落里,头低着,眼睛一眨不眨地看着地上的一颗石子。他不敢想那些事,但他知道,这是魔窟。

第三天,他被点名带走。

一个日本军官带着翻译走进队列,叫出九个人的名字:其中就有他,黄开仁。他们被带上一辆卡车,一路颠簸到了另一个小村子。

第二天早饭后,一名日本军官站在院子中间,讲了一长串话,翻译随后解释说:

“太君说,大日本帝国发动圣战,是为了帮助中华民族实现王道之治。你们应当归顺皇军,这样,才有生路。”

他们九人站在泥地上,日军开始讯问他们整个战役的作战计划。

黄开仁低着头,只说自己是最下级的译电员,根本不知作战计划。他身边的几个军官也都守口如瓶,一字未泄。

整整一周,日本人用各种方式逼问,但一无所获。

最终,他们又被送回了原来的集中营。

那段时间,黄开仁的脸上挨了几拳,耳朵被打得嗡嗡作响。

他说不清是第几次吃饭时咬不动窝窝头,因为牙已经松了,腮帮肿起一大块。

他照不到镜子,只能从身边人眼神里猜出自己面容的狼狈。

一次,一名四川籍的士兵趁日军不注意逃走了。

次日清晨,全体战俘被集体列队惩罚。

日军军曹带着几个士兵,逐一走到每个人面前,照着脸就是一拳。谁要是站不住,就被一脚踢翻在地。

黄开仁也被打了,嘴角裂开,牙龈出血,连着几天只能靠温水硬咽下食物。

人可以被打得跪下,但不能被打到失声。

黄开仁从没哭过。他把每天的苦工和饿肚子,当作一种熬。

他知道自己已经走进了一个不属于人的地方,但他还没死。他还得活下去。

第四章:地狱与出口集中营的生活是日复一日的死循环。

白天干不完的重活,夜晚咽不下的窝窝头,还有那些没法说出口的事——黄开仁已经习惯了。

他把这些日子当作一场“熬”,一碗水、一顿冷饭、一记鞭子、一夜活着。

他从没哭过,也不说话。

被打的时候低头咬牙,实在咽不下饭,就灌几口温水,把窝窝头泡烂了咽进去。

他已经忘了多少天没照过镜子,只记得自己的牙松了,脸肿得像别人的。

但再硬的忍耐,也挡不住集中营的风暴。

那天晚上,两个逃跑未遂的同胞被捉了回来,营地里一下子安静得诡异。

没人说话,没人睡觉,所有人都在等第二天会发生什么。

果然一早,全营列队。日军命人把大家押到坝子中央,队伍围成一个圈,两根粗木桩立在中间,被捆上的正是那两个逃跑者。

日本军官站在高处训话,翻译声音冷冰冰地传来:“你们看好了,这就是敢违抗皇军命令的下场。”

接着,两名士兵上前,步伐整齐,手中的刺刀在阳光下反着光。

他们突然发出一串怪叫,像是给自己壮胆,下一秒便将刺刀直直捅进绑在木桩上的人身上。

刀刃进肉的声音是沉闷的,但那两个战俘发出的痛苦喊叫却震彻山谷。

他们的身体抽搐、挣扎,肠子被割裂,从腹中涌出,被放出来的军犬叼住,在地上拉扯。围观的人群里,有人闭眼,有人转身,有人泪流不止。

黄开仁站在人群边缘,他没有哭,但整张脸僵硬到无法动弹。

这不是“示众”,这是蓄意的精神屠杀。

那一刻,空气都像凝固了。

没有人说话,所有人只是把怒火压进胸口,像压一块滚烫的石头。

集中营本就是一口慢慢煮沸的锅。那里的水极少,每人每天只有一瓷碗的定量。

是喝、是省、是擦洗,自己决定。

四川队的营长陶启良高烧不退,渴得嗓子冒烟,喝光了分的水后,几次向人讨水都被婉拒。那天黄昏,他趁大家不注意,默默爬上井台,纵身跳了进去。没人阻止他,也没人发出声音。

活着的人也没有好过。天越来越热,蚊虫成群,虱子在战俘们头发里繁殖,很多人开始发烧、腹泻。

营中几乎没有药,一旦倒下,就靠别人的肩膀撑着挨日子。

后来,病人太多,干脆被集中抬到一间空屋里——还没断气的人被送进去,等彻底没了气,尸体再由人力拉去后山草草掩埋。

黄开仁记得,那间房里总是阴冷得出奇,空气里有一种爬在骨头上的腥气。

他和几个同伴去搬尸体时,脚下总能踩到蛆虫,软软的,滑滑的,有时候一脚下去就感觉整个地面在蠕动。

在那里,活人和死人不过是早晚的区别。

后来,日军开始挑选体力尚存的俘虏,分批送往东北,说是“调配作业”,其实就是送去挖煤,去日本的矿井里当奴工。

每一批走的时候都很安静,因为谁都知道,这一去,大多回不来了。

营中那种沉默不是冷漠,而是绝望。大家开始低声密议:不能再等了,与其被活活耗死,不如试着逃出去,哪怕拼死也好过等死。

黄开仁悄悄找到了康联峰——四川金堂人,一个沉稳却不多话的老兵。他们商量了好几天,选好了路线、时间点。

行动那天是个中午。

日军午休,巡逻懈怠。

黄开仁照常在营中闲转,等到巡逻兵拐进另一侧,他果断朝预定的墙根走去。一名外省同胞明白了黄开仁的意图,悄悄弯腰,让黄开仁踩着他的背爬上矮墙。

动作迅速而利落。

墙那头,是玉米地。

不久康联峰也逃了出来,两人汇合后,见前方还有一道铁丝网。

他们分工协作,康联峰专心剪网,黄开仁负责望风。

汗水顺着额头流进眼睛,一秒一秒过去,网终于被剪开了足够大的口子。

穿过铁网的那一瞬,黄开仁感觉像被拉出了地狱。

他们不敢久留,直奔山脚,一路穿村、翻坟地、踩断崖。

夜色将临,两人进入一个陌生村庄,沿路的窑门紧闭,好不容易遇上一位老妇,她把他们领去见甲长。

甲长并没有多问什么,只是让他们留宿一晚,第二天一早指了方向,把他们送上了逃亡的下一段路。

那一夜,黄开仁躺在炕上,盯着黑漆漆的屋顶,耳朵里似乎还能听见集中营的叫喊声,狗叫声,和那一声声刺刀入肉的沉闷响动。

可他知道,他已经不在那儿了。他真的逃出来了。

第五章:归途从集中营逃出后,黄开仁和康联峰一路向西。

没有地图,没有粮食,也没有明确的目标。只有方向。只要往着太阳落下去的地方走,迟早会走出日军的控制线。

他们白天藏在草丛和断壁后,晚上蹑足前行,睡在坟地、废庙、玉米地里。

几次差点被巡逻队撞见,几次饿得只靠生玉米和野草填肚子。

夜深人静时,两人并排靠着,一句话也不说。

那是逃亡者的沉默,不是无话,而是太多话堵在喉咙,谁也不愿先说出来。

几天后,他们终于走到曾经熟悉的地界——陕县北关。

黄开仁知道,这里曾是三十六集团军的驻防地。

但现在不同了,门口多了鬼子的哨卡,枪口对着街道。

眼看要进城,远处日军正在例行搜查行人。

他们停住了脚步,交换了一个眼神。黄开仁点点头,示意:“我先试。”

他拉低草帽,挺直身子,像个过路农夫一样朝关口走去。

侥幸的是,他过了。

他走了一段,回头看,却再也没有看到康联峰的身影。

对方显然没能闯过那一关,或是临时退回,也可能……出了什么事。

这个在集中营里一起熬过人间地狱的兄弟,此后再无音讯。

那是黄开仁心里最难受的一道空白。

他没有时间悲伤,只能把对康的担忧埋在心里,继续走。

他找到南关的李二老板,那是战前军中熟人开的旅店。

李老板一眼认出他,听了经过后,连连点头,说:“你能回来就好。别急,先住下,我来想办法。”

几天后,李老板引荐了两个去西安做生意的兄弟,让他结伴同行。

黄开仁没有多问,收拾行装便走。他清楚,现在是战乱年代,所有路上的人,都像自己一样,拎着命在走。

路上遇到一队难民,他们便混在队伍里前行。谁知才走了一段路,便被日军拦下盘查。

查到那对兄弟时,日军像是嗅到了什么,“八路的大大的有!”一声怒吼,两人被当场捆走。

黄开仁没被牵连,站在旁边,看着那兄弟俩回头的眼神,一言不发。

他什么也做不了。

再一次,他是那个留下的人。

又是几天的流亡。

这一次他是独自一人。五天五夜,几乎未合眼。

他在村口讨饭,在坟地过夜,饥一顿饱一顿,靠着意志顶着前路不确定的惊惧。

终于,他来到了敌我对峙的前线——这里地形复杂,战壕纵横,沙包、哨岗、掩体像鬼影一样散布在山地和沟壑之间。他站在一条小道尽头,眼前是日军的岗哨。

这次他没有躲。

他径直朝哨口走去,混在一批“难民”队伍里。日军逐一检查,轮到他时,一个军人拿过他伪造的“良民证”,看了又看,皱了眉,却未当场发作。

“你是干什么的?”日军翻译喝问。

黄开仁愣住了,脑子一片空白,脱口而出:“读书的干活。”

那军人狐疑地盯着他,命他脱鞋。他脱了。

又让他解开上衣。

一解开,数月没洗澡的臭气扑面而出,日军士兵连连后退,厌恶的连说:“开路的有!开路的有!”

那一刻,他没有犹豫,像脱缰的马冲了出去。

穿过了壕沟,绕过了地雷警戒线,冲破一道道警戒区——终于,他看到了熟悉的身影,看到了自己的部队,看到了旗帜与岗哨,看到了还在燃烧的战火。

他没有喊,没有哭,只是跌跌撞撞地冲进了那片防区,有人喊:“有人来了!”枪举起了,但又缓缓放下——那是自己人。

当他回到营地的那一刻,像是归入久别亲人的怀抱。

瘦得皮包骨头的黄开仁,站在那儿,脸上尽是风尘与污垢,却站得笔直。

他没死,他活着回来了。

写在最后最后我想说,历史不会自己开口说话,它需要有人活着回来,替那些没有回来的人说出来。

黄开仁,是那样一个人。

他从尸横遍野的山坡中走出,从被屈辱与饥饿围困的日子里熬出一口气。

他没有丰功伟绩,却用沉默守住了良知与信义;

他没有战场上的高光时刻,却在最黑暗的时刻,选择了不低头、不告密、不背叛。

在他身后,还有更多无名的战俘,埋在没有墓碑的沟壑中。他们没有留下口号,也没有留下名字,只有几颗子弹穿过的衣角,一双鞋底磨平的脚印,一封写到一半的家书。

他们的死亡被历史吞没,他们的尊严却在沉默中屹立。

黄开仁不是一个传奇,但他是一道微光——照见了苦难深处,人性尚存的地方。

归途,不只是从战俘营逃回阵地,更是从死亡中走回一个人该有的模样。

而这一切,值得被记住,也必须被记住。

当我们今天坐在和平年代翻开历史,那些从苦难中挣扎出来的回忆,不该只是痛苦的旁观,更该是一道提醒——

战争的胜利,不止写在史书里,也藏在每一个在苦难中坚持到底、不向残暴低头的灵魂里。

参考文献:

黄开仁:魔窟历险前后

黄献诰:李家钰将军英勇殉国前后

张帅:日军集中营里中国战俘的生存状况及精神世界

[赞][赞][赞]