文|文琦

编辑|文琦

《——【·前言·】——》

毛主席很烦。眼看红军的电台总是“掉链子”,敌人却利用无线电抢占先机,情报战几乎无一胜算。他需要一个能修电台、懂技术的人才,可放眼整个队伍,没人行。

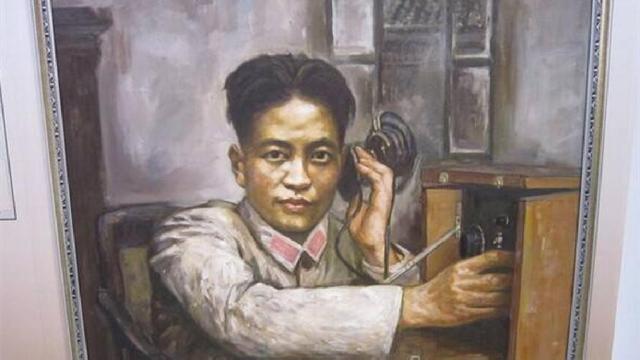

就在这个当口,一个俘虏站了出来:“我会!”结果,他不仅修好了电台,还成了中国通信事业的开路人。这人是谁?他就是后来被授予开国中将的王诤。

从俘虏到无线电开路人

从俘虏到无线电开路人1930年12月。江西龙冈,红军正与国民党展开激战。这场战斗,红军干脆利落,全歼敌军张辉瓒的第十八师。

缴获的战利品里,除了枪支弹药,还有一件新鲜玩意——一部军用无线电台。

对红军来说,这东西陌生又重要。陌生,因为没人能用;重要,因为意味着能听到敌人的情报。

随同这部电台一起被俘的,还有国民党无线电台的技术员,其中就有个不起眼的年轻人——王诤。

红军决定先把俘虏带回去再说。可一到驻地,电台的“病情”更让人头疼。毛泽东亲自过问:“谁能修这玩意?”没人答应。

红军中懂技术的太少了,大家的目光不约而同地落在这些俘虏身上。

“我能修。”王诤站了出来。这一站,改变了他的命运。

红军给了他机会。他拆开电台,检查零件,摆弄线路。没几天功夫,电台修好了,王诤也因此走进了毛泽东的视线。

“你愿不愿意留下?”毛泽东问他。

王诤犹豫了。他对红军的理念并不熟悉,自己原本是国民党军中的技术员。红军的真诚和理想让他动了心。他点了头,从此成为红军的一员。

红军的第一支无线电通信队就这样成立了。这个队伍设备简陋,只有几名队员,领导是王诤。他们依靠缴获的敌台,硬是摸索出了基本的操作方法。

1931年初,王诤带着队员修复了电台,第一次收到了国民党中央社的新闻。毛泽东看着播放出来的情报,露出了笑容。这是红军通信史上第一条通过无线电获取的敌情。

王诤的技术拯救了红军,也让他逐渐赢得信任。

用无线电赢战斗

用无线电赢战斗王诤的无线电通信队成立后没多久,红军又面临了更大的挑战。

1931年5月,国民党对江西苏区发起第二次“围剿”。蒋介石重兵压境,妄图剿灭红军。此时,通信队的作用被摆到了台前。

王诤带领队员们开始对敌电台进行监听,截获了不少有价值的情报。

他们记录下敌军部队的行军时间、地点和兵力部署,然后迅速将情报送到毛泽东和朱德手里。红军迅速调整战术,打了蒋介石一个措手不及。

其中最经典的一次情报战发生在龙岗。队伍截获了一条关键信息:蒋介石调派一个团企图偷袭红军后方。

毛泽东根据情报,果断调整部署,让红军提前设伏。结果,国民党军偷鸡不成,反被红军全歼。

“靠这些无线电,我们赢了!”指挥部的人感叹。可王诤没有骄傲。他知道,红军的无线电设备还太落后,敌人随时可能找到破解的方法。

为了提高红军的通信能力,王诤和队员们没日没夜地干。拆解、修理、改装每一部缴获的电台,甚至自己动手制造零件。

1932年,红一方面军总司令部电台正式成立,王诤出任大队长。这个大队虽然只有五部电台,但撑起了整个红军的通信体系。

1933年红军第五次反“围剿”,情况急转直下。国民党采用堡垒战术,红军屡战不利,通信队也遭受重创。

王诤的任务更艰难。不仅要保证通信,还要应对敌人的干扰和破坏。敌人发现了红军使用无线电的频率,不断发出干扰信号。

他带着队员调整频率,反复试验,终于找到一种能躲过干扰的方法。

长征途中,通信队的作用更是不可替代。王诤带领队伍,背着设备,日夜前行。

用无线电与后方保持联系,甚至在敌人重重包围中发出了关键的指令,为红军突围争取了时间。

1934年,他被任命为军委通信局局长。从一个俘虏,变成了红军通信工作的领头人。

回想起几年前加入红军时的犹豫,他自己都不敢相信。毛泽东曾说:“你的电台比枪炮还重要。”这句话,王诤一直铭记在心。

抗战年代,人民广播的第一声

抗战年代,人民广播的第一声抗日战争全面爆发后,王诤的工作走向新的战场。被任命为中共中央军委三局局长,负责整个抗战时期的通信工作。

摆在面前的问题依旧棘手:设备不足,技术落后,敌人还在不停地干扰。抗战是全国范围的斗争,红军的无线电通信系统必须扩大覆盖范围。

1940年,延安。一台沉寂多年的旧广播发射机被从仓库里拖了出来。王诤仔细检查后,皱起了眉头:发射机年久失修,零件严重老化,根本无法运行。

可是,毛泽东明确提出:延安需要自己的广播电台,向全国发声。这件事,就交给王诤去办。

他二话不说,召集队员开工。拆解、清洗、修复设备,有些缺失的零件甚至是用废铁片手工打磨而成。

最让人头疼的是电力问题。延安发电量有限,这台发射机需要更高的功率。

王诤想了一个办法:用两台低功率的发电机串联,临时解决供电问题。

终于,在几个月的努力下,延安新华广播电台成功试播。这是中国共产党历史上的第一座广播电台,也是“人民广播”的开端。

此后,延安广播电台成了抗战时期的重要宣传工具,红军的声音终于能够穿越敌人的封锁,传递到全国各地。

抗战时期,王诤不仅要管理红军的通信工作,还与日军的无线电监听展开了一场无声的较量。

日军装备先进,技术力量强,甚至专门设立了“特高课”,对延安和各解放区进行无线电干扰和监听。

他带领团队不断创新。学会了跳频通信——通过频率的不规则切换躲避日军监听。

设计了一种加密方式,将红军的通信内容变成一组组难以破解的数字代码。凭借这些手段,红军的通信网络得以保存,为八路军的作战提供了坚实保障。

1945年抗战胜利,王诤和通信团队已经发展出一个庞大的系统,覆盖解放区各地,甚至与外部世界建立了联系。

新中国的通信之路

新中国的通信之路抗战胜利后,解放战争接踵而至。此时的王诤,已是解放军无线电通信的“灵魂人物”。

他深知,解放战争的规模远超苏区时期,通信工作必须进一步提升。

带队南下北上,为各个解放区建立无线电站。他们的设备从缴获中得来,技术依然不算先进。但王诤强调:“技术不够,脑子来凑。”

充分发挥创意,甚至用老旧设备改装出多功能电台,支撑起整个通信网络。

在三大战役中,无线电通信成了红军决策的“千里眼”。辽沈战役期间,王诤的团队成功截获敌军的调兵命令,为我军歼灭敌人提供了关键信息。

平津战役中,又组织通信团队指挥前线,确保了各部队的作战协调。

新中国成立后,王诤被任命为中央人民政府人民革命军事委员会通信部部长。任务从战场转移到建设上。

中国当时百废待兴,通信事业更是落后。他带领团队设计全国通信网,建立了人民解放军的第一套现代化通信系统。

1950年,抗美援朝战争爆发。王诤再一次挑起重任。带队奔赴朝鲜,为志愿军建立通信保障系统。

寒冷、敌人的空袭,甚至雷达干扰,都成为敌人。但最终,王诤和团队确保了前线和后方的通信畅通,为志愿军的胜利做出了巨大贡献。

1955年,王诤被授予中将军衔,这不仅是对军功的认可,也是对在通信领域贡献的肯定。此后,他继续投身国家的电子工业和通信技术发展。

中国成功研制出第一批国产电台设备,打破了对进口技术的依赖。

他还组织团队研发了多种军用通信技术,为导弹、航天等尖端科技领域奠定了基础。

上世纪七十年代,王诤年事已高,但仍然活跃在工作岗位。他担任国家第四机械工业部部长,参与领导了中国电子工业的发展。身体逐渐不支,却从未停下脚步。

1978年8月13日,王诤因病在北京逝世。他用通信技术,为红军架起了生命线,为新中国搭建了信息的桥梁。