温州鹿城的曹湾山遗址位于瓯江下游南岸,是一处新石器时代遗址。在温州境内的瓯江、飞云江、鳌江流域发现了100多处新石器时代遗址。虽然曹湾山遗址并不是历史较早的新石器时代遗址,但曹湾山遗址是目前温州境内已知面积较大的新石器时代遗址,占地约一万平方米。也是出土文物数量较多的新石器时代遗址,现已出土石器、玉器、陶器、瓷器、1000多件文物。

曹湾山遗址距今约4000—4500年,相当于中原龙山文化时期,属于好川文化。(瓯江上游遂昌县好川村发掘的新石器时代遗址,被认定为好川文化,填补了浙南史前文明序列的空白)

考古现场发现了建筑遗迹,发现了排水沟渠系统。出土文物中,双鼻陶罐与海峡对岸凤鼻头文化器物相似,印证史前海峡两岸文化交流或贸易往来。遗址现场还发现的稻作遗存,说明早在4000年前,瓯人就会种植水稻。这些文物的出土,真切地向我们展示了早在4000年前,这里就有人类活动的痕迹。

然而在4000年前,这片土地上的先民到底是怎么生活的?在一片破碎的港湾地貌中生存的温州人,是怎样一步一步地走到今天的?现在生活在这片土地上的温州人,是不是就是原先在这里生活的瓯人?当时与海峡的交流是直接往来,还是经第三地辗转的?

现在保留下来描写三千年前温州这片土地的文字,只有寥寥数语。大家较熟悉的是《山海经》记载的“瓯居海中”这四个字,晋代郭璞参与过温州城的规划和勘探,特意注解了这四个字:“今临海永宁县,即东瓯,在岐海中。”印证了早期瓯人以岛屿、海湾为生存空间的地理认知。

还有一处就是《逸周书·王会解》中提到“东越海蛤,瓯人蝉蛇”。记载周成王在成周大会诸侯时,东越进贡海蛤,瓯人献上蛇类制品。这是较早明确将“瓯”作为族群名称的文献,说明西周初期温州一带的瓯人已通过朝贡与中原建立联系。

明代《温州府志》引古佚书《瓯居录》称:“古瓯人断发文身,驾蜑船捕巨蛤,祭潮神于江心”。虽然现在无法找到《瓯居录》文本实证,但是在多处遗址发现大量的贝壳、龟壳、鲨鱼骨也可以侧面印证。

因此,看来在温州境内的4000年前,生活着瓯人族群是毫无疑问。但是从一百多处遗址考古发现,并不是所有的遗址都属于好川文化的范畴。有的遗址的文化,尤其是飞云江流域的遗址文化中出土的陶器等文物上奇特的纹饰,说明与瓯江流域的好川文化并无关联,属于何种文化范畴还没有定性,有待新的考古去发现。这也反映出,但是生活在这里的瓯人不止一个族群。

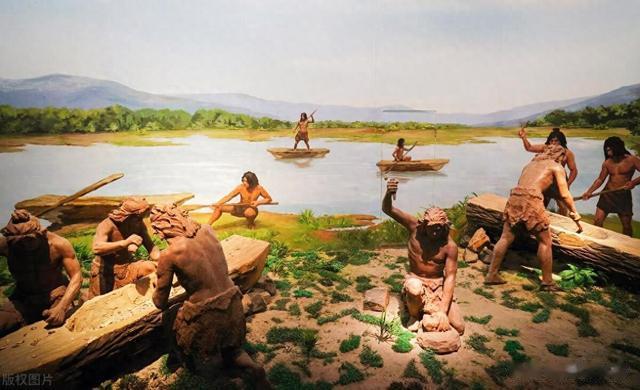

因此,我们可以展开想象,早在4000多年前,温州境内生活着多个瓯人族群。他们居住的地方大多水边,处于丘陵山地向平原的过渡区域。这让瓯人既便于采集,又能利于农耕,还能方便驾船捕鱼。更重要的是在遇到洪水等自然灾害时,相对较高的地势能提供一定的安全保障。他们的建筑都采用竹木悬空结构建筑,人字形屋顶,周边还有完善的排水系统。

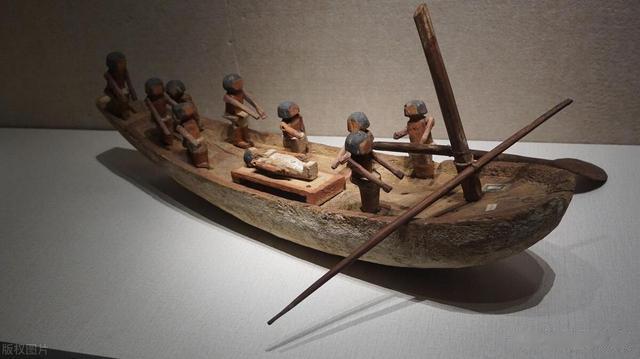

“驾蜑船捕巨蛤”,可以说明瓯人已经熟练地掌握了造船这项技能。因为在温州瓯海出土了2800年前的独木舟。

因此,我们可以想象在4000年前的某一个清晨,薄雾笼罩着瓯江口,潮水退去的滩涂上,一群赤足男女正弯腰捡拾牡蛎。他们短发文身,熟练地用石刀撬开坚硬的贝壳,海水咸腥的气息与滩涂特有的泥腥味在晨风中交织。

海湾不远处,在薄雾中若隐若现几座岛屿,岛上树木郁郁葱葱,海鸟在上空盘旋,岸边有几处小码头上,停放着几艘独木舟。在各岛屿间的海面上,时不时地划过几艘独木舟。

他们身后不远的山坡上,整齐地排列着数十幢竹木悬空结构的房子,山脚的平地里,长着一片绿油油的水稻。远处的群山中,森林茂盛,树木粗壮且挺拔,有的树干需要几个人才能合抱。

这是公元前500年的温州湾,在这片被后世称为“东南邹鲁”的土地上,一个以“瓯”为名的族群正在书写他们自己的生存史诗。

然而这样平静的生活在公元前333年的某一天被彻底地打破。越国不敌楚国后,部分族人被迫从浙北故土辗转迁徙,沿着瓯江,来到了温州湾。这群移民的到来,让瓯人原本安宁的生活掀起了波澜。

越国移民带来的,不仅是迥异于瓯人的服饰、语言,更有先进的生产技艺与完全不同的生活方式。文化的差异犹如一道鸿沟横亘在两大族群之中,短暂的血雨腥风过后,瓯人与越人逐渐意识到,在这片充满挑战的山海之地,唯有携手合作,才能抵御自然的侵袭,谋求长远的发展。于是,他们开始相互学习、彼此接纳。在一代又一代的传承与交融中,凭借智慧、勇气与包容,不断创新突破,共同谱写华丽的篇章。