位于浙江省西南部浙闽赣边境的龙泉市,东邻温州经济技术开发区,西接武夷山国家级风景旅游区,是浙江省入江西、福建的主要通道,素有“瓯婺八闽通衢”、“驿马要道,商旅咽喉”之称,历来为浙、闽、赣毗邻地区商贸重镇。龙泉全市森林覆盖率84.2%,是国家级生态示范区、国家森林城市。龙泉自古人文昌盛,不仅是著名的青瓷之都、宝剑之邦,还是世界香菇栽培发源地、中华灵芝第一乡,是名副其实的国家历史文化名城。

在龙泉市的西北部,有一处山高涧深,绿树成荫、石奇瀑美、云雾缭绕,幽若仙境的古村——云坞古村,又名下樟村。宋朝时期有龙泉籍的大诗人管师复隐居于村后白云崖,管师复是北宋龙泉后甸人,少时和哥哥管师仁在下樟村“白云书屋”读书。他是北宋名臣古灵学派创始人陈襄的得意门生,才学渊博,重义气,擅作诗。因隐居白云岩,管师复被称卧云先生,著有《白云集》。他在住处四周广种樟树以驱毒虫,随后附近有吴氏等山民迁入。到了明末清初下樟村郑氏开族建村始祖承恩公从湖斜迁至下樟村,遂成村落。村落因在水口处有一千年古樟,故得名“下樟村”,古村从管师复隐居开始,迄今已逾千年历史。

潺潺溪水将整个村落一分为二,村内的主要巷道均铺有光洁圆润的鹅卵,在巷道两侧是三四米高的古老外墙,小巷高墙使得村落显得越发古朴。沿溪窄窄的街巷里会发现有保存完好的宋代古道、古木桥、古河堤及明清时古民居,幢幢完好的民间古朴建筑呈显地方特色。村内明清与民国时期乡土建筑群连成一片,路、里弄均为鹅卵石铺设,建筑风格古朴典雅,有着闽越文化的简洁和乡村古意,体现了浙西南山区历史风貌。古村内尚存有明清老宅26处、民国时期古屋19处,其大多有石阶、天井、门庭、窗牗、梁柱,其材料均为木制结构。

这些明清时期的古民居建筑,雕梁画栋,错落有致,至今保存完整,形成一定规模的古代建筑群。村落内的这些古民居高高低低坐落在狭长的坡地上,随周边山势的走向而变化朝向。这些古老的民居大多为三合院,坐西朝东,两侧为厢房或辅房,因地势起伏较大,建筑前后间距极小,且不设院墙。建筑内部的门、窗开启一律面向各自院内,且有精致的雕刻与绘画。先民们因地制宜,采用山里的原木、夯土及少量的砖和白灰,保持着天然的本色,构建起自己的家园。建筑基部多以大小不一的石块垒砌,这些石块也是自下而上由大变小,最上部与墙体交界处用卵石横向铺砌作为分界,分界之上的墙体是夯土,而屋顶则统统为小青瓦。

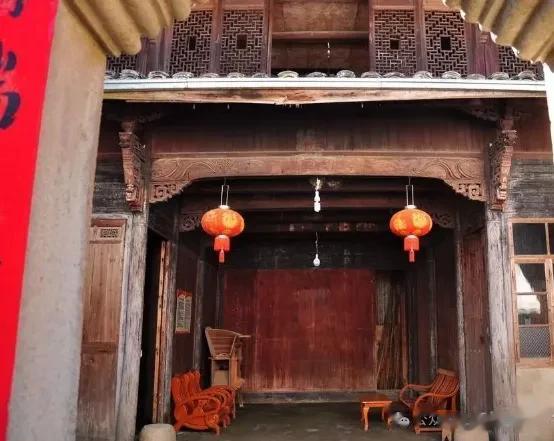

古村内现存的古建筑当属龙泉市级文物保护单位郑玉奎烈士故居、云坞书院、郑氏祠堂等。郑玉奎烈士 (1923-1942) 1939年初加入中国共产党,是新四军第三纵队政治干事,1941年1月在皖南事变中被俘入狱。1942年6月19日,在赤石大屠杀中英勇就义,年仅19岁。郑玉奎烈士故居朝东,平面呈横长方形,通面宽17.42米,通进深10.86米,建筑占地面积189.1平方米。纵轴线上依次为门楼、天井、天井两侧楼厢、正厅。正厅五开间,进深五柱九檩,穿斗式梁架结构。水泥地面。硬山,小青瓦阴阳合铺。格扇门窗及各个构件制作精致,雕工精湛。

古村内的郑氏宗祠,自始祖承恩公在明末清初到下樟村落户后,随着家族人丁兴旺起来后,建立了郑氏宗祠。祠堂内的中堂匾额上书写着“降尔遐福”,落款为清道光二十七年中秋月字样,大堂左右六柱上分别镌刻着:“唐诗晋字汉文章,谢草郑兰燕桂树”“钦宋祖德耀华章,世泽遗风昭史册”联,将郑氏家族的家风传承表露无遗。村内另外一处比较有名的古建筑那就是“云坞书院”,院内

古村民俗浓郁,每年的农历十二月二十四日夜是送灶神,家家户户都会煎糖、炸油豆腐,然后摆起香案,供奉上三牲,欢送灶神“上天奏好事,下地保平安”。这里的年规也比较多,比如说大年初一不切菜、不扫地、不泼洗脸水、不出门做客。随着乡村旅游业的蓬勃兴起,这些民俗也被前来观光的游客所熟悉。下樟村周边的景点不少,龙泉问剑、剑川侠缘、七星濯井、桃花探源、绿谷野营、白云飞瀑、田野牧歌。