广东省的龙门县,隶属惠州市,位于广东省中部,增江上游。龙门县地处九连、罗浮两大山脉之间,九连山系伸入县境,向东和东南分出分支与罗浮山山脉连接。境内山峦起伏,群山重叠纵横交错,构成“群山之地”,是惠州市的旅游度假胜地。在山清水秀风景宜人的龙门县内还有一个被誉为“小漓江”的古村,这就是闻名遐迩的“万里龙关”的功武村。

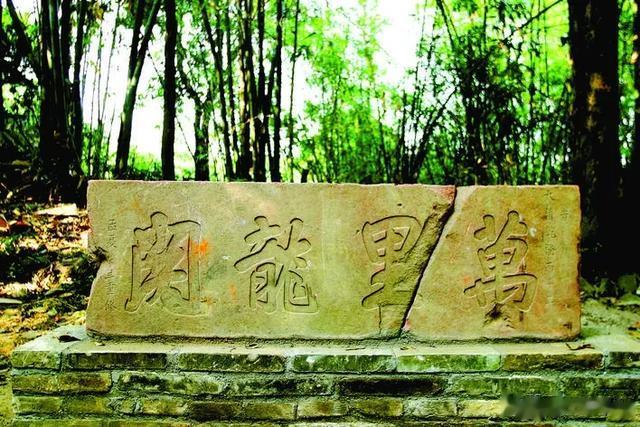

功武村位于龙门县中部,增江香溪河绕村而过,是古代广州到龙门县水路客商必经之路。顺着香溪河,从古村的古码头登岸,沿着码头古道,经过“万里龙关”石匾,通过幽静的万亩竹林古道,便进入到功武村。这是一个有着600多年历史的古村落,五宅第、古码头、正街、廖氏宗祠无不告诉世人,她的历史是多么悠久、曾经是多么地辉煌。功武村现已被列为为广东省文物保护单位和广东省历史文化名村、中国传统村落。

功武村以廖姓为单一姓氏的村落,廖姓在龙门是旺族,繁盛之时据说曾占龙门一半人口。俯瞰功武村,只见三座山峰似笔架,左右二山对峙成阙,面朝马头顶朝山,龙关蜿蜒不断,增江香溪河绕村而过,正应鱼跃龙门之势。龙门廖氏开基始祖廖坚,在《广东廖氏坚公族谱》中,文天祥曾为其撰写序文,称颂廖氏:“蛰蛰浩繁,英豪迭出,宗风远振,所居各得其所,传世无穷。且能以诗书为业,忠厚为家,自可博鹏程于万里,驰骥足于康庄,非廖氏之子孙其谁欤。”廖氏族人在龙门开枝散叶,其中以功武村影响最大,因此人们习惯称之为“功武廖氏”。

南宋理宗宝庆元年(公元1225年),江西赣州宁都的举人廖坚,来到岭南的增城任县令。廖坚为人刚正,秉公执法,深受百姓爱戴,他任期满后便选择山清水秀的龙门迳口村隐居下来,自此廖氏在龙门开基繁衍。廖氏子孙大多崇尚武略,廖坚幼子廖荣功夫了得,投身军旅后因功“赠光禄大夫”,开启了廖氏子孙“以武为功”的先河,此后他从迳口村迁居到不远处的菱角塘,并在这里创建廖氏祠堂。龙门廖氏传到第四代廖金凤时,保卫南宋王朝的过程中立下了令人瞩目的军功,史志中有“屡建伟绩,优命太尉,阶银青光禄大夫,赏赉宠渥,复诏褒论”的记载。五世祖廖剩甫于元至治元年 (1321年)任江西瑞州路同知,明洪武元年(1368年)迁居新址,因祖先以武功文德起家,遂赋新址为功武村。

廖氏五世祖定居功武村后,利用这里便利的航道交通,亦商亦儒,他们起于诗书,忠厚传家。廖氏家族人丁也迅速发展壮大,陆续建起高大雄伟的城堡碉楼,独步龙门乃至整个惠州。功武村建筑布局科学,点线相接有序营建。东面为廖氏宗祠,祠前用青砖铺就的正街,长约一里,宽不足一丈,直通香溪河古码头,是整个功武村的中轴线。村里人一直严格遵循建房不能侵占中轴线的原则,因而建村至今正街两侧房屋均衡布局。在正街的中段,也是古村落的中心所在,也是古时的商业区,现仍有古色古香的房屋建筑和一间百年老店。

功武村的廖氏宗祠是一座典型的三进五开间的清代祠堂建筑,坐东北向西南。祠前置照壁,青砖砌筑,长18.2米,高5.2米,壁厚0.6米。一进面阔五开间,人物、花草木雕檐板,龙船正脊置人物花草鳌鱼灰雕,人字垂脊还置绿色陶质狮子等动物作饰。祠堂大门上有一块石刻有“廖氏宗祠”的额匾,门内正中为厅,置木屏风,两侧设房间。头进梁架上的驼峰,蝙蝠形状,面雕饰古钱图案。二进左右为亭廊,中间是一座四柱歇山顶接旨亭,亭地面用红灰,用线界成红方砖样地面光滑,瓦脊上有花鸟灰雕。三进为正堂,面阔五间,进深三间,十三架用三柱后墙承重,后金柱间有木屏风。沿两旁通道可步入四进,面阔五间,中为祖堂,左右设有厢房和耳房。

古村中除了廖氏宗祠外,最有名的当属一座四层的五宅古堡了,这也是功武村人引以为豪的古建筑。古堡别名"红楼",位于功武村村前,是一个保存尚好的具有广府文化特色的清代民居,因功武村廖氏四世祖户兰窗之五子云谷(明代秀才)在此开居取名"五宅"。五宅古堡坐北向南,占地面积约9200平方米,前有一个半月形风水塘,由一个东门进出,整个东门是由高六七米的红砂岩条石筑成,随处可见红砂岩的墙基。整座建筑以进士第、碉楼为中轴线,左右对称、主次分明的建筑格局,十分壮观。据专家考证,古堡是广东省罕有的、历史最悠久、规模最大的雕楼式古堡。

功武村秉承廖氏先祖遗训,对教育非常看重,因此在这里私塾文化特别浓郁,古村的正街两旁现还存有杏春书室、璞轩书室。璞轩书室屋顶上置有龙船正脊,木扇门置铜质的门环,杏春书室则修葺一新,窗花古色古香,庭院花木飘香,一步一景,是龙门境内保存最为完好的古代私塾。