浙江省东中部的天台县群山环绕,以佛宗道源、山水神秀著称,是佛教天台宗发祥地、道教南宗创立地、《徐霞客游记》开篇地。天台境内自然风光优美,人文历史深厚,可谓是村村有故事处处有风景,山头郑村就是其中一处有深厚底蕴的千年古村。

山头郑村隶属南屏乡,距天台县城26公里,距南黄古道1公里,距莲花梯田4公里,曾是南山区公所驻地。山头郑古村四面环山,整体山势南北高中间低,村落位于山间谷地之中。村落东向六另岗,西对十六罗山,南面前山岗头,北倚殿后山,一条瑞溪从村前缓缓地流过。村落以郑氏宗祠为中心,顺着山形地貌徐徐展开,井然有序,排列密实,虽是南北朝向,但鲜少有正南方向。村落形成新老两种房子的格局,老房子主要集中在村西边,而新房子则主要位于村口至村中央的老街周围以及村落南部扩建的边缘地区。

最早居住于此的是朱姓,曾叫山头朱。据《郑氏宗谱》所载:元朝末年东阳县窈川的郑孟五打猎于山间,当他行至此地,放下随身携带的一尊木雕猎弹将军坐在石头上休息。当他休息完毕准备离开时候发现放在地上的木雕如同生了根一样,怎么搬都搬不动,孟五公心想这莫非是猎弹将军希望他能留在此地。放眼整座山头,发现此地风光秀丽,风景迷人确实是一处宜居的地方。于是孟五公便在溪旁搭建起茅屋,在山坡上开垦了菜地,后来又娶了山头叶家的一位女子为妻。此后郑氏在山头繁衍生息,人丁兴旺,原本朱姓人家则逐渐凋零,山头朱村遂变成了山头郑村。

山头郑村关于先祖开基的传说,不仅仅在世代口口相传,郑氏族人还在村中老街上修建一座纪念亭,上供着猎弹将军的神像。纪念亭两旁的楹联:“荥阳郡孟五开基昌万代,通德里裔孙发迹布全球。”正好诠释了山头郑的渊源。每年的大年初一郑氏族人都会端着五味粥前来祭拜猎弹将军,这就是在当地广为流传的“山头郑人痴哄哄,正月初一拜墙孔”的说法。

潺潺的瑞溪绕着村庄形成“弓”字形河道,其中有一支流汇聚在莲花牌坊附近,村庄整体分布在河流北侧。村舍依山而建,层层叠叠,茂盛的树木将整个村庄掩隐于绿叶中。村中的瑞屏街、通德路、区府路、后堂路……错综复杂,相互交织密密麻麻如网状。这些巷道最宽处不过二米,最窄处仅能容一人勉强通过,街巷大多用青石块铺设,部分主要街巷铺设的石砖上雕刻有寓意吉祥的花纹图案。

村落中的街巷以瑞屏老街最为有名,这是一条千米长街,曾长期作为南山的中心,天台“十大市之一”,被称为“小上海”。老街位于村落整体偏南位置,东西走向贯穿整个村落,从西到东分别被称为桥头、樟树下塘、大门前、三角、大路上。老街上还留着一排民国时期的老房子,路面都铺上了石条。农历逢三和八的集市,老街那是相当地热闹,特别是大门前那段最为热闹,当年街中有一座节孝牌坊,可惜现在已无踪影。作为曾经的乡公所所在地,山头郑的这条老街是整个南山区最为繁华的街道,在这里不但能买到南北货,同样也能买到城里人所拥有的那些洋货,难怪会被称为“小上海”。

山头郑被称为“小上海”另外一个原因则是在这个山坳中居然在民国时期建有几栋洋房。民国时期南山首富、曾任民国时期南山乡长的郑古为回乡所建的四层洋楼,设计非常精巧,用材更是讲究,是这里最具特色的民国小洋楼。在它的旁边是座“听泉楼”小洋房,它的主人郑少泉是另一位让村民感到自豪的人物,曾在绍兴和湖州等地方法院任职,回乡后他在瑞溪北岸建造了这幢面阔三间,青瓦盖顶的名为“听泉楼”的洋房,现在这栋建筑已经被开辟成民宿。

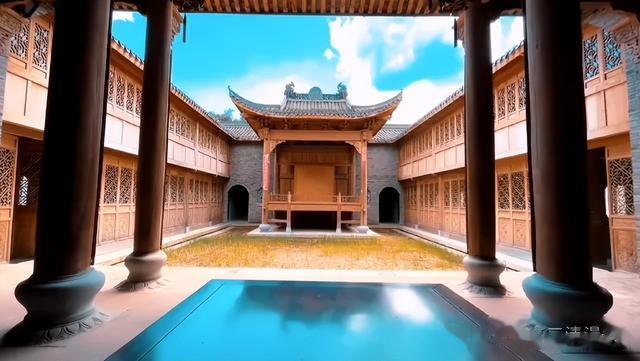

山头郑村原本在山坡上建有一座郑氏宗祠,是清乾隆九年(1744),象南公协同十八嗣贤所建,可惜的是早已被拆除,其规模之宏伟常常被老人们念叨。郑氏注重教育,象南公在祠堂前厅办起经馆,后与相邻的承德经馆合二为一,称为上屋书院。在瑞屏街前也办起了启蒙馆,称下书房,上下书房后合称为通德书院。郑家子弟就在书院中接受儒家思想的熏陶,从书院的遗址旁走过,阵阵的读书声仿佛还回荡在山道的深处。