三 十 之 辈•第十五篇

三十岁人

写三十岁人故事

和CC是线上聊的天。手机里的声音听起来发音标准又清脆,像是电台主播。没想到CC本科学的就是播音主持专业,我们的聊天便从专业开始了。

CC,94年生人,今年30岁。

一 离家越远越好

“高三填志愿,家里人希望我能离家近点。我是浙江的,自己选学校的时候,填的是天南地北的,我填了吉林,填了重庆,填了广西桂林,填了三亚海南,就完全是不着边的,希望学校离家能越远越好的那种。”

CC成长在一个传统的大家庭里。爸爸是长子,CC是“长孙女”。小时候家庭聚会吃饭,别的小朋友要去小孩桌,只有CC被允许能上大人桌。对于这点“特殊待遇”,小CC很是享受。

然而更多时候,在爸妈眼里,她是一个需要被管教的孩子。

上大学以前,CC没有一天是早上八点后起床的,一旦超过七点半CC还在床上,爸爸会很生气。哪怕是后来工作后,家里也会设定CC必须要到家的最晚时间。

从小,爸妈就很重视CC的学习。CC的小学初中高中都是当地很好的学校。入学后,爸妈会和老师打理好人际关系,CC妈妈还会在接送时给保安送些吃的,希望爸妈不在的环境里能有更多人对CC加以关照和看护。因而CC的学习情况、交友情况一旦有任何风吹草动,爸妈都能马上知晓。

初一时,有段时间CC经常会给一位初三学长打电话问数学题。一次,爸爸和这男孩的父亲在一个饭局上相遇,男孩父亲偶然提到了CC给他儿子打电话的事情。回家后,爸爸来到CC房间,一边收衣服一边问CC有没有在和这男生联系,CC说有。

“然后他说爸爸拜托你一件事情,你能不能不要再给他打电话了,他很平静地说完这句话之后就开始拿衣架打我,我就很奇怪,也很意外…而且那时候我不会跑,我也不知道为什么就感觉我该站在那里挨揍,然后就是哭。”

上大学以前,CC除了因为和男孩子走得过近而挨打,还有便是因为CC对成绩的撒谎。

爸妈为了激励CC,会许下承诺,这次考到多少分就会带她到游乐园玩。小时候,CC的业余生活并不丰富。平时一放学就会被家人接回家,周末一般是去爷爷奶奶家,很少有出游玩耍的机会。

“他们会给我买很多卷子,也会给我报很多补习班,就是填满我的业余时间,但其实我并不那么爱学习,我压根不想做这些,就会觉得很无聊,但同时又觉得这些是我应该做的事情。”

在几乎都被关在家里的枯燥童年里,为了获得难有的去游乐园玩的机会,CC会在不理想的成绩上自己仿出一个家长签名,然后回家虚报另一个数字。之后,爸爸妈妈两个人一起带着CC去了游乐园,CC玩得十分开心。

我问她,不怕爸妈发现后会惩罚你吗。她说当然害怕。

“我害怕,但我不后悔。这两天我享受的待遇是爸爸妈妈都陪着我一起出去玩,有好吃的好喝的,至少那一天我是开心的,是真实发生过的。”

尽管会害怕被惩罚,但为了那一天的开心,上学时的CC还是会忍不住继续对成绩撒谎,这也让爸妈愈想和老师加强联系,加强对CC的在校监管。

高考前,CC一直是那个被家里安排、被爸妈规定要去做什么的孩子,填志愿成了她第一次能进行自主选择的机会。她没有听从爸妈想法,没有选择离家近的学校,CC最后去的是广西桂林。

爸妈看到结果,惊异、生气、无奈、担心。

“我记得我爸看到录取通知书,说了特别有趣的一句话,就是广西是个自治区,我们要想伸手手都伸不着…我想着可千万别伸…我心里是窃喜的,我心想太好了,终于可以出去了,但照顾到他们的情绪,还是要表达我也很遗憾的那种感觉,在表面上。”

表面上看,CC终于出去了。但若拉下时间进度条,跳到几年以后再看,其实她的选择空间并没有扩增多少。

临近大学毕业,CC想要出国留学,但家里人不同意,“他们怕我出去了就不回来了“。被迫放弃这个选择后,CC走到了工作岗位上。她当时的第一选择是一家跨境电商。但在爸爸眼里,在不稳定的企业上班,这并不是适合CC的理想路径。

CC爸爸是当地政府部门的一个领导干部,他希望女儿能走体制内,做公务员,做体面的工作。他看女儿在电视台实习过,喜欢做新闻做宣传,他愿意并且也有能力通过自己的资源帮女儿在当地部门谋得一份宣传相关的工作。他希望女儿听从爸爸对她的安排。

父女俩在工作选择上产生了极大分歧。有天,CC去到了爸爸办公室。两人平时很少会一对一谈话,往往妈妈会是那个传声筒角色,那一天,CC想尝试表达自己的意愿,但并未沟通成功。

“我爸是表面上民主,他说你做什么事爸爸都支持你。当我跟他讲我为什么想去那里,然后他就跟我分析利弊,说他不想我去那里的原因,之后就是很长一段时间的沉默,到最后我就会说反正我不想去宣传部,会落到这样的结论,他就会很火大,那次还摔了杯子。当时我们俩处于谁都说服不了谁的状态。

我觉得不管是跟朋友还是同事,我的沟通是比较顺畅的,哪怕是遇到事情。但唯独在爸妈这里,尤其是对我爸,我感觉所有的沟通技巧都没有用,哪怕是把自己真实的内心想法讲出来,这件事情都是很困难的。”

那天回家后,妈妈和CC说,爸爸咳着咳着咳出了血。第二天凌晨四点,CC来到同样是一夜未眠的爸妈房间,她最终接受了家里的安排。

二 关系里的营养根系

“我小时候的性格像男生,那时是更想跟男孩子玩,觉得自己打篮球、跑长跑、参加体育运动可以很好地加入他们;另外一个,是现在觉得的,就是可能潜意识里认为我表现出开朗、行动利落、像男孩子的样子爸爸会更喜欢吧。”

CC记得五六岁时,爸爸带她去剃了一个男孩子的发型,妈妈回来后还和爸爸发生了争执。但当时的小CC并没有介意自己的发型变化。

尽管CC和爸爸的关系里,有不解,有冲突,一开始听的时候我以为这是一个要离开关系寻找独立性的故事,但后来发现,现实永远不会是这样的主题简单。

在CC眼里,爸爸是一个难以沟通的、无法说服的人,但同时他也是一个自己敬爱的、钦佩的、想要成为的人生榜样。

CC爸爸出来工作时,爷爷家里没有多少钱,也没有任何背景。爸爸做过木匠,做过水泥工,但打工时他没有放弃学习,之后自考上了大学。后来进入政府部门,一路赤手空拳打拼上来,二十多岁成了当地的领导干部。旁观的女儿感受到了爸爸那要强、要自立的奋斗力量,无形中深受感染。

比起有些“无脑捧”的妈妈,CC更看重爸爸对自己的认可,甚至小时候,爸爸认可的权重占比是百分百。

“对我来说爸爸对我的认可就是'自我认可',会给我带来自信和自我肯定。”

这份认可甚而是生长在潜意识层面的。

工作期间,由于拍的片子没有得到领导的反馈、无法看到自己的价值实现,后来CC离开了宣传部,再由爸爸牵线搭桥,转去了社区街道。因为当地很少有招播音主持对口的公务员岗位,到目前为止,CC并没有遇到可以进入体制内的机会。

以前,她并不觉得非得要考公务员,这只是其中一条人生路径,而今年她意外发现,原来自己内心并不是这样想的。

“这几年的工作我会有种拧巴的状态,比如我明明获得了一些比较好的成绩,但我内心会觉得这些光荣它就是没什么用。但如果说,我现在是一名公务员,让这个假设放在前面,我就突然不拧巴了,我发现原来自己内心是渴望加入到公务员队伍里去的,会觉得这辈子没有考进编制,那我的人生就是失败的…如果能把这件事情完成了,我好像就如释重负了。

但假如爸爸真的跟我正儿八经地谈一次心,他说没关系,你怎么样都可以,那我可能就不会如此执着于这个编制了…”

我问CC,为什么一定要获得爸爸的允许。CC说,她也不知道其中的逻辑关系,但这就是她的切身感受。

原先我看到更多的是CC在关系里的逃离姿态,后来我感受到,原来这姿态里面其实包含着更复杂的情感。

虽然高考填志愿CC选择离家越远越好,但她本意并不是要离家人越远越好。与其说那是CC第一次的自主选择,不如说那是CC在借由这个“自主选择”来加大自己在关系里的发声音量,她希望能更多地被家人看见,尤其是被爸爸看见。现在已经结婚生子了的CC还是如此期望。

“其实我很想要亲密无间的父女关系,我尝试努力,但每一次只要爸爸批评我(关于生活习惯关于育儿等等),我就会觉到距离感,会觉得就这样吧,都这么多年过来了,会有一点无从下手的感觉。”

比起逃离,CC更希望能获得爸爸的认可,希望他能无条件支持自己,无论选择如何,结果如何。

当我问CC会不会觉得小时候爸妈的管教很严格时,她形容自己的成长环境就是传统的美满的家庭。这份管教也是她的某份归属感和安全感的底色。原先我以为CC是离弦而去的箭,后来我看到的是CC那扎根于关系罐头里的营养根系。

CC的自我认同是生长于关系内的被认可里的,反之,与人相处的不被看见也会轻易带来自我否定。而这不仅会发生在和家人的关系里。

三 拒绝,就是我的错

CC的小学是提供住宿的,班里有走读生也有住宿生。看到住宿的同学们课上课下在一起的紧密感,经常被爸妈一个人关在家里的小CC很是羡慕,也很想融入。四年级的学期,爸妈同意了CC的住宿提议,她成了住宿生的一员。但她想要加入这个圈子的期待并未实现,甚至事情发展走向了另一个方向。

大概因为CC是中途插入的,同宿的其他女生并没有接纳她的存在。当大家一起走去食堂吃饭,她们会忽然一二三加快速度一起跑走,留下CC在后面边追边喊着等下我,却怎么追也追不上。

甚而这份排挤也包含着某种形式的“霸凌”。

宿舍是有熄灯时间的。大冬天的晚上,她们会让CC在一边站着,一直站到熄灯时间,然后才让她去洗漱。等CC提起热水瓶,发现热水早就被人倒光了,因为熄灯后已经不能再打热水了,CC只能摸黑就着冷水洗漱。

“我也不知道她们让我站在那里时我为什么没有反抗,那个阶段心情是很差的,她们会抱团孤立你…我甚至还写了封遗书,真的很emo,我不知道为什么会这样,然后就想不明白。”

然而当时,对爸妈或对老师,CC都没有提及这件事情。

“当时我没有意识到我是在被欺负,我并不能很明确地判断这是个什么样的行为,我只是很困惑,然后会觉得自己的适应能力实在太差了,怎么连和同学的关系都搞不好,自己给自己施加压力。

另一个原因是,我是主动要求去住宿的,这个事情要是跟爸爸妈妈说了,他们会不会觉得我连这点小事都做不好,我会被批评,我其实是很害怕的。所以也没有和爸妈去讲我的困惑。”

尝试了一段时间,CC最终忍受不了被孤立的境况而又回到了走读状态。她所渴望的亲密友情并没有在小学里得到实现。但CC说这段经历让她有了“讨好型人格”的萌芽。比如班里女生玩跳皮筋,CC会假装自己不喜欢跳。

“我会说我不是很喜欢跳橡皮筋,要不我给你们拉绳子,做一个杵在那的人,就是这样子,好像他们会更愿意跟我一起玩…讨好型人格慢慢的养成估计也是在那个时候,因为我发现做一些对别人好的事情,就会得到别人的认可、喜欢和关注。”

这种“讨好”在对自己在乎的人身上会尤其明显,回看时,CC感受到这种趋向在高中时期达到了顶峰。

高中,CC有了无话不说的密友小叶。小叶是一个需要很多陪伴感的朋友,她会拉着CC一起散步、一起回宿舍。CC会尽力满足小叶的陪伴需求,哪怕小叶要求的是自己不喜欢做的事情,哪怕要牺牲掉自己的学习时间。那时CC觉得拒绝她就是自己的错。

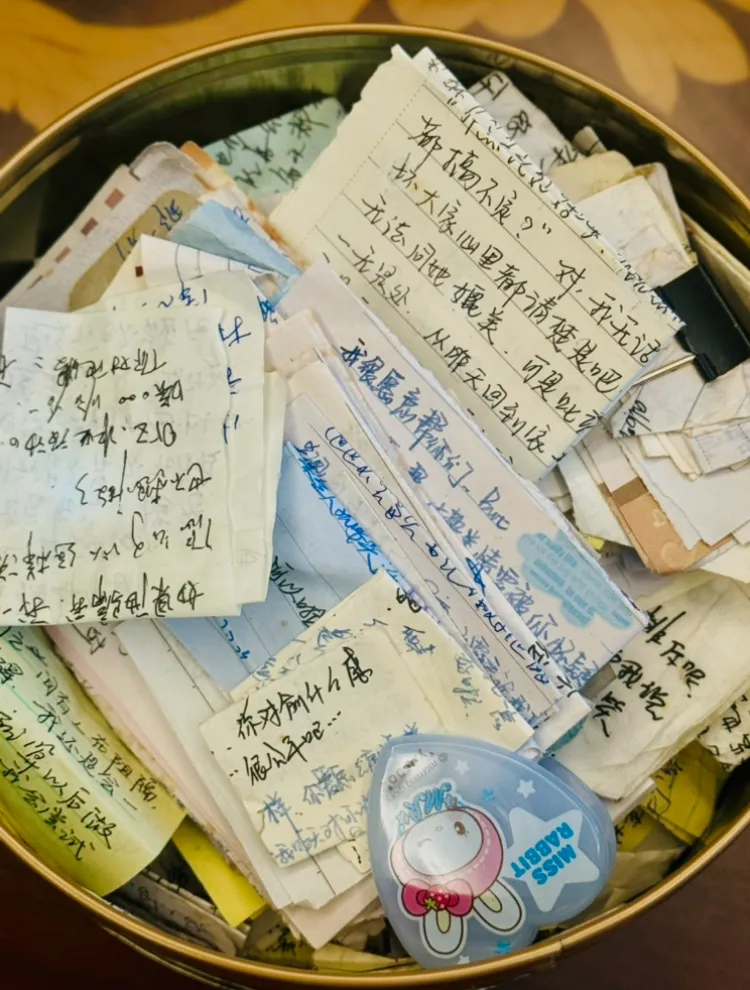

CC保存至今的

上学时和好友传递的小纸条们

“最早我跟小叶尝试袒露情绪的时候,她是能够陪着我一起哭的那种人,我会觉得她很懂,不会因为我有情绪,或者一些奇怪想法而觉得我是不爱学习,是闲得想太多了。我会觉得被理解、被重视了。而当我满足了她的情感需求时,我也会感受到自己是被需要的那个人。

如果我不陪伴她,她就会生气,会和其他人走得更近。我就很害怕她跟别人好,她不再需要我了。”

关系里的被需要、被认可,对CC而言是很重要的事情。它和她的自我价值感是连为一体的。

当初CC之所以想去跨境电商公司工作,不仅因为她看见自己的能力获得了认可,也因为她在这里遇到了一段和男生的亲密关系,也因为她感受到了自己在这里的那份被需要感。

四 不存在的王子

小时候,爸爸出去应酬,妈妈出去搓麻将,因为不方便带着CC一起,就会把CC一个人锁在家里。小CC会把房间里所有的洋娃娃们排排坐好,然后给它们上课。她期待着能出现一个王子,将她解救出这枯燥的生活。

在之后的成长过程里,但凡有男生多关注到CC一些,CC就会觉得对方是那个来解救自己的王子。

“那个时候会有很多幻想,希望可以遇见一个人,我所有的情绪他都能理解,我所有的困惑他也能一键全包了…后来我发现这是不切实际的事情。”大学以来,CC遇到过很多段感情,后来CC发现他们都不是王子,包括现在结婚的丈夫,他们都不能完全地看见和理解CC。

我问CC,除了王子,那时有想过自己解救自己吗?CC说没有。尤其是情绪这块,CC自认自己是无法独自消化情绪的。

“我的情绪我不能自己消化,我会释放在我身边关系很好的人身上。因为别人帮助你消化情绪太简单了,你只要做的就是发泄,然后诉说。谈恋爱的时候可能男朋友带你吃点好吃的,约个会就好了。

但是如果你要自己去解决自己的情绪的话,你是要做努力的,你要去认识你这个情绪是什么、怎么来的,然后要去做一些改变,总之是需要花力气的,它是一个自我认知的过程。”

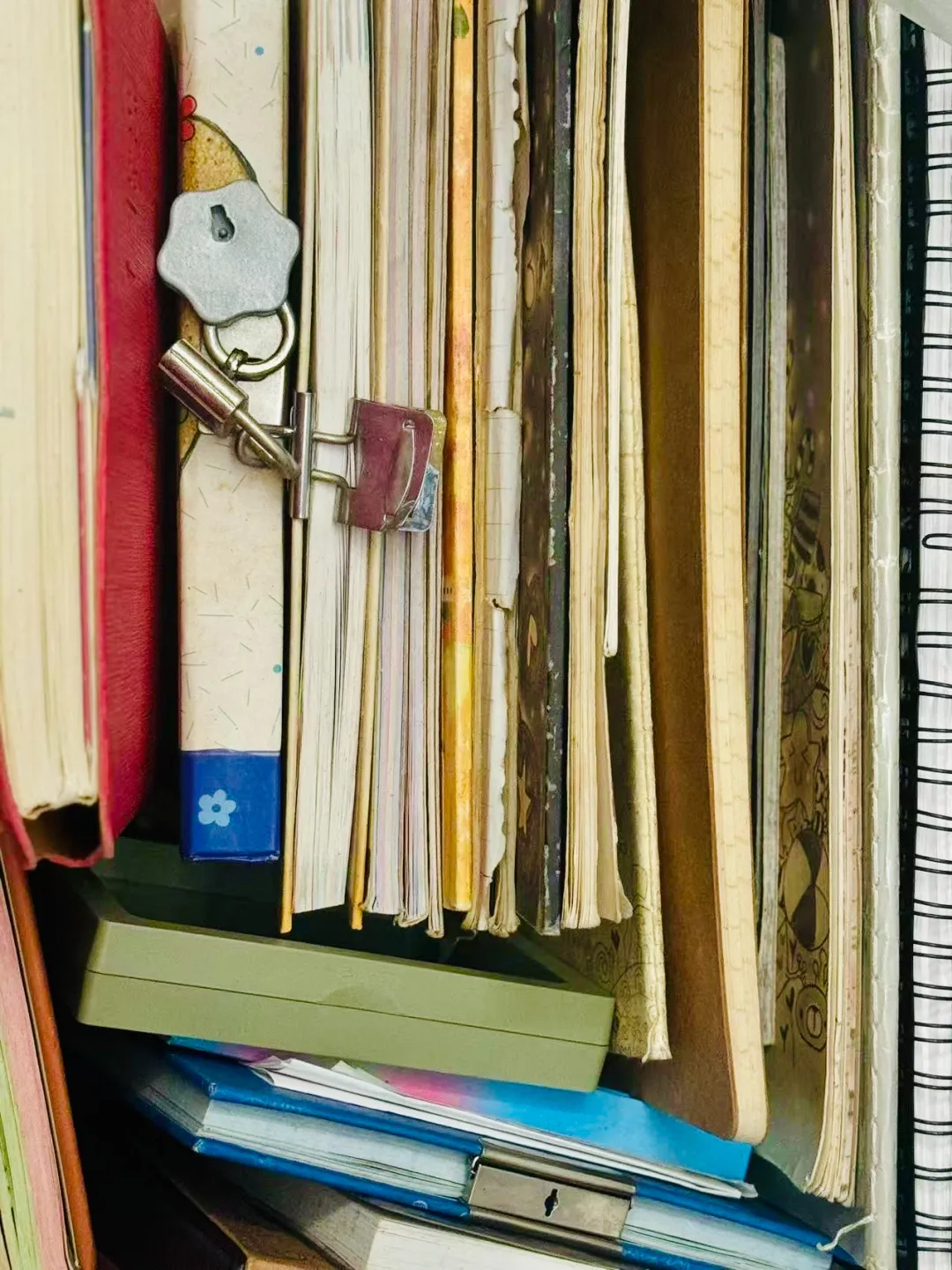

CC持续多年的写日记习惯

以前会在日记里宣泄情绪

CC慢慢意识到,发泄情绪其实并没有解决掉问题。今年,CC开始做向内求的练习。她希望能在自己身上做些改变。

这些改变的缘起也来自于CC遇见的一段关系,她遇到了一个让她走向自我认知的朋友。比起王子,CC更觉得对方是一个鲁比克方块,帮助她打开了思考和认知的大门,让她看到自己身上那些闪光的可能,以及发现生活固定的六个面其实有无数种排列顺序。

五 自主选择的代价

因为工作选择的分歧,当年CC和爸爸在办公室发生了争执。凌晨四点来到爸妈房间的CC做出了妥协。她担心爸爸突然咯血的身体,同时也为了安抚自己对未来不确定的害怕。

“我害怕我的选择是错的。如果我按照你的路走了,如果以后我的人生失败了,我是有人兜底的,但是如果按照我自己的选择走了,如果出现了差错,我就要为自己的人生买单了。”

扎根于关系里的CC,还无力承担起自我选择所要付出的代价。当年出国留学提议被家人拒绝,CC实际是略带恨意的。回看当初的坚决,CC坦言其实里面也包含了一些逃避。

“我可能当时自己也有一点逃避心理,因为读书毕竟还是在学校里,你不用自己承担一些社会责任或者家庭责任,你还是被保护着的,而且还有文凭可以拿,结果是确定的。但工作面对的是很未知的东西,它们的选择代价是完全不一样的。”

工作后,CC其实还是会依赖爸爸去解决问题,这几年,她看到了自己的依赖性,她希望能慢慢走向独立。

“独立它分很多种,包括事情上面不太想要依靠爸爸,我的情绪也不用再依托别人去处理,当然还包括经济独立这个事情,希望有能随时出来独自生活的底气。这是一个很漫长的过程,今年已经尝试在做了,我挺开心自己的改变的。”

三十岁的CC显然有很多困惑,比如让她困扰的“公务员执念”,比如如何追求理想中的亲密关系;聊天末尾,她更加肯定了自己的一个主要需求,那就是要在关系里被看见、被认可和被需要。

这份独立不是要拔地而起、另立山头。我看到脑海里的画面,原先CC的全部根系是长在爸爸、友情、爱情里,现在,她在努力生长出另一些根系,那无须经过其它、可以自己直接接触到土壤的部分。

【访后记】

访后梳理的时候,我将CC的关键词定为“关系里的挣扎与成长”,行文如此。

另一方面,我印象深刻的另一个点是CC对父亲的情感。对于独来独往惯了的我来说,难以理解为什么一个人需要另一个人的允许来化解执念。后来微信上我问CC,会觉得对爸爸有亏欠吗?CC说,有。不过扯开又是另一个故事了。我的问题也便止于此。

CC发给我一段网友对小说《车上的女儿》的评论,说在里面看到了自己的影子:

“佳子对父亲的感情极为复杂,她崇拜父亲从烂泥潭里自救的隐忍和勇气(这种逆风翻盘的英雄套路小孩子真得很难拒绝吧),她享有和父亲一样的骨血和灵魂,但是她受不了随之而来的冷酷,冷漠与残忍,即便这样,她也无法认为是父亲的错,而将这种感觉解读为自己的无能,从而发展成为对父亲的愧怍。”

这段话解释了我的疑惑,也同时让我看到了一段关系竟是如此复杂。永远不要让自己的经历限制对他人的想象。

CC,94年生人

访谈发稿时30岁

访谈时间:2024.12

访谈时长:约5h

作者/王大安

场域活动孵化人,非虚构写字者

记录探索真实自我和世界