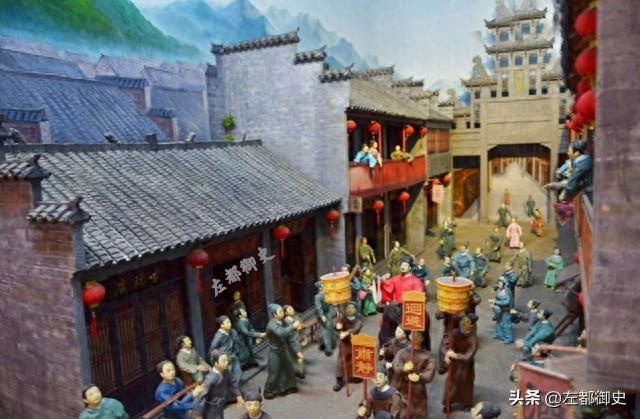

吴敬梓在《儒林外史·范进中举》一章节中,将清代科举的社会效应描写的入木三分。当范进考中举人的那一刻开始,命运发生了天翻地覆的改变,从吃了上顿没下顿的穷酸秀才一跃成为地方缙绅,名声和财富全都有了。

可能也是受到范进中举的影响,世人普遍认为读书人只要考中了举人,就能一夜暴富。实际上这种看法与现实是有很大差距的。毕竟小说在塑造人物的时候,多少带有夸张、极端的手法。

那么,清代时考中举人究竟会带来哪些收益呢?御史根据相关的科举史料以及官方记闻,与诸位聊聊有关方面的内容。

政治待遇方面多少是有提升的清代对读书人整体来说是宽容的,只要获得了功名那么就可以享受到高于一般百姓的政治待遇。科举功名最低等次是生员,即俗称的秀才。秀才可以免除本人的赋税和徭役,家里的房子也可以高于一般百姓三尺。

同时,秀才见了知县老爷可以不用下跪,若是犯了法,知县也不能用刑,必须先通报本省学政,取消其生员资格后,才能按照民人的方式进行审讯。

举人的级别比秀才高,属于科举制度中的第二级功名。不过在政治待遇上与秀才差别并不十分显著,唯一不同的是,举人可以获得入仕的资格,有一定的当官概率。

如果是在清初,举人做官的机会很大,运气好放上一任知县问题不大,混个教职更是手拿把掐。但是到了乾隆朝以后,取消了举人拣选,改为六年一次“大挑”,如此一来举人入仕的通道就很狭窄了。

举人拣选是指吏部每年在全国的举人中,筛选出一部分授予官职,乾隆以前大部分举人都是通过这条途径进入仕途的,且数量比较多。而大挑六年举行一次,每一次最多也就是一百多人,这些人中外放知县的又很少,大多为教职。

从乾隆朝的情况来看,举人的入仕率不到10%,即十个举人中最多只有一个能做官。所以说举人取得了做官的资格,仅仅是一种名义上的说法,远不像进士那样能百分之百可以授官。

以左宗棠为例,晚清四大中兴名臣中,曾、胡、李都是进士出身,只有左宗棠是举人。所以左宗棠在很长一段时间内都没有机会进入官场,只能在湖南巡抚手下担任幕僚。而其他三人很快就被吏部授予实职。

举人要想做官最快捷的办法就是通过捐纳入仕,很多人都是这么做的,先花上一笔银子捐个内阁中书或者是知县一类的地方官。不过捐官花费的银子较大,不是每一个举人都能拿得出来的。

举人在经济上其实并没有我们想象中的那么富裕范进考中举人后,很快就有人送钱、送房子,连带仆人也全送了。这种情况不能说一定没有,但是绝对属于极小概率事件,事实上很多读书人考中举人之后,经济状况并没有发生大的改观。

举人在当地具有一定的影响力,这一点不容置疑。但我们需要明确一点,人们尊重的并不是举人本身,而是举人有可能会成为进士。换句话说就是,举人只是一支潜力股,只有成为进士才是实力股。

古代社会和现在是一样的,任何投资都得讲究回报率,地方上的富商缙绅不会平白无故地给举人送钱、送房子,道理很简单,因为举人不能给他们带来实际收益。即便有,也是长远投资,且投资风险很大,如果考不上进士当不了官,那么就会血本无归。

对于举人来说,最大的经济问题就是继续读书参加会试,其他且不说,仅是从原籍到京师的路费、住宿费就是一笔很大的开支,一般的家庭根本无法承担。

所以朝廷才有了赏赐举人路费的制度,根据所处省份远近赐给数量不等的银两,远的十几两,近的几两。但是朝廷给的只是杯水车薪,大部分还得自己四处借债。

清代举人应考不乏有冻死、饿死、病死在路上的,还有人都是背着一包干粮进京赶考的。比如康熙三十六年状元李蟠,他参加殿试时,就是带着36个馒头进入考场的;最惨还是乾隆二十二年的状元蔡以台,史料中记载他的家庭条件属于“赤贫”,因为没有钱参加会试,竟然将妻子卖给当地的大户才得以大魁天下。

御史所举的两个案例当然也是较为极端的,但是可以肯定,读书人考中举人之后在经济方面并不会获得根本性的改观,所谓当地缙绅送钱、送物的场面,只能出现在小说和影视作品中。

其实像曾国藩、左宗棠那样的家庭条件才是正常水平,曾家好歹还算是中等地主之家,可是曾国藩考中举人,甚至是考中进士以后,还要到处借钱,直到他外放乡试考官后,才逐渐还请债务。

左家也是耕读之家,在当地也算是中等收入以上家庭了。左宗棠会试不第回籍后,就面临了严峻的生计问题,自己还开辟了菜园,准备做一个农民,所以那段时间他自称湘上农人。