新树坑村距离括苍镇区约15公里,是一座比较典型的传统村落,至今已有180多年历史。村子前有条很深的溪坑,村以溪名,叫“深垂坑”。而当地“垂”与“树”、“深”和“新”皆同音,后来便变成了“新树坑”。

新树坑村四面环山,周边山峰相对高度均在五百米以上。南有罗家坪,北有外山,西有香碓头山,东边为小岗头,形如手臂伸出作抱住村子,风水上有“仙人抱子”之称。从前的道路须从东面环小岗头盘旋而进,十分隐秘,行人未转过山弯的时候,很难发现里面隐藏着一个村落。

先前绕山的小路现已废弃,入口处贯通了一个长约15米山洞,可行车。道路取曲为直,倒真是方便了不少。而且因为这个山洞,新树坑村更像陶渊明笔下的世外桃源:“林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。”

过了山洞,“复行数十步,豁然开朗”,古村全貌便映入眼帘。村后的山上是层层梯田,一条清溪穿村而过,溪畔屋舍俨然,古色古香。一座如虹的石拱桥横跨溪涧。桥头有古樟树,主干粗壮,上分三杈,枝叶苍翠虬劲,参天蔽日。《桃花源记》里的文字,成为新树坑村景象的真实写照。

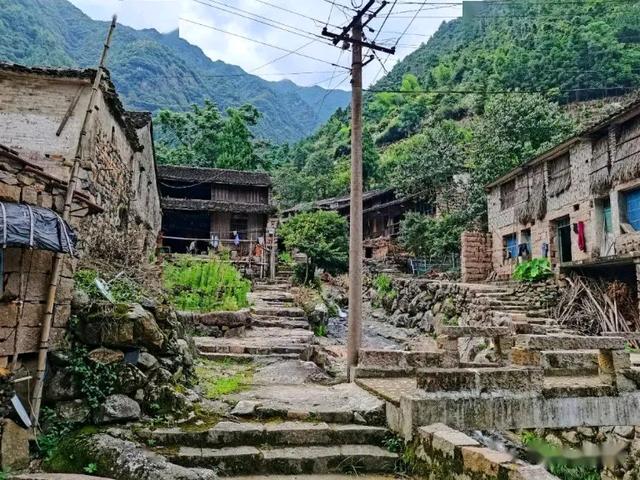

走在石桥上,环视四周,十分清幽,只听到溪水潺潺之声。村不大,但很精致。村中的建筑少有现代的影子,基本上保留着传统乡村老屋的古韵。建材多用石料,大多坐落于溪岸北面的山地上,错落有致。

村前之溪,源自括苍山九台沟,一路朝东至此。而在村中,又有一条北南向叫“石南坑”的小山涧直贯而下,与村前之溪汇合。因水流分割,村子里遍布石桥,村民进出都要过桥,构成了一幅“小桥流水人家”的写意图。

村中多古树,古桥旁的老樟树最为醒目,据说已有300多岁树龄了。这是新树坑村的标志,有几个老人在樟树下闲坐聊天。

大樟树下有一座名叫“三皇殿”的古庙,规模很小。老人说,庙宇与古樟树同龄。庙里有7座彩塑神像,颜色鲜艳,造型有些粗糙,但神案前香火不断。屋顶绘有双龙戏珠彩绘,可能暗喻村落“两溪交汇、水口古樟树”的布局。从庙里的石碑文字可见,新树坑村以许姓为主,何处迁来,并作交代。或许是古时某位许姓先祖发现了这片风水宝地,从而在此开枝散叶。

庙侧后是一座开口式的三合院,穿斗式的两层老屋,石屋基,青砖墙,木廊柱,黑檐瓦,是典型的就地取材而建的江南乡村住宅。行走在村落中,石块铺就的街道,石凳石屋,基本保留了原有的特色。村中相当静谧,小巷中偶尔有鸡鸣犬吠之声,让人一下子涌上了浓浓的乡情。

回到村口和几位老人聊天,颇出意外的是,他们十分健谈,绝非“不知有汉,无论魏晋”的世外之人。于是从他们口中知道了新树坑村不少的信息。村子最兴旺时有两百多人,但如今只有七八位难舍故土的耄耋老者。这也难怪,这里的自然条件向来不算好,旧时就有“柴株当棉袄,乌糯当晚稻,松明当灯照,芒菜吃到老”的民谣,现在虽然衣食无忧,但还是落后。所以他们的儿女以及其他大多数村民,都已离开这座山村,定居在城镇或大城市里。

村中不通公交车,去一趟镇上极为不易。原先山道步行约二十余里,现在换成公路则更加远了,路程要要翻上一倍。问其中一老者,多久才出去一趟?答曰,无事不出远门,只有日常物用短缺时才往镇上走走。

谈到这里,老人们原本爽朗的笑容里流露出一丝愁意,脸上也挂上了些许的落寞。他们担心,当这代人都离去后,村子就此湮没。对于老人来说,新树坑村就是他们的世界,城市里再繁华,都不如眼前的山水田园亲切自在。

近些年,得益于乡村旅游的发展,古老的新树坑村被评为浙江省级传统村落。村庄的环境也已进行了整修,这片纯天然的世外桃源,逐渐走红,迎来了一波又一波游人。村中的部分民居也被改建成艺术工作室,增加了不少人气。或许在不久的将来,在政府的主导下,这里将重新焕发新颜。

【陈少非作品/《依山临海三五》】